最近一段时间都在看这本书,中途也选择过其他书,因为刚开始看觉得焦躁,带着对柴静的偏见,一度想放弃,后来往后看,就逐渐静下心来了。

最开始觉得触动是对那个新疆老人的采访,人是敌不过死神的,以为自己意识到这点以后能很淡然,但是还是会泪流满面,面对死亡的恐惧一直无法控制,害怕突然什么时候就再也见不到

“当时找不到任何工具,就用自己的手挖。一开始看到一个手腕时也不能确定是我媳妇还是儿媳妇,等看到衣袖的时候我才确定是我孩子他妈。然后我就停下来了,其他人把她挖了出来。”

然后是非典时期的冲向第一线,让我越来越正视这一本书,越能够逐渐体会到当初看《活着》的意义

我一下子睁大眼睛,血管在颈上嘣嘣地跳。我摸着血管,这就是最原始的东西。活着就是活着。在所有的灾难中,这个温热的跳动就是活着。

渐渐看下去,你会发现国内的许多大事件发生的时候都有柴静的身影,非典,汶川地震,药家鑫案,征地强拆,留守儿童,各类大事件,她都用自己的角度带我们再去感受了那一幕幕。因为出生的比较晚,所以很多事件对于我而言都只是一个名词,我想去了解,柴静让我再一次感受到了新闻里随眼一瞥的一段话,其实也是那些人生命里翻天覆地的大事了。

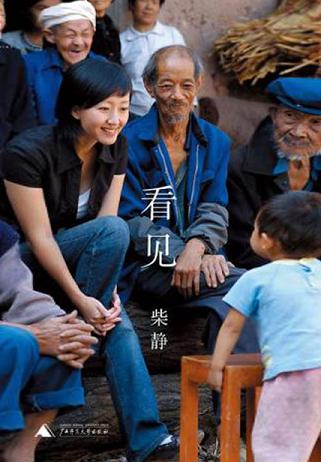

最初了解柴静是因为穹顶之下,还有天涯的各种扒皮贴,女公知,《看见》让我认识了一个另一方面的柴静,她矫情又很容易顾影自怜,一个很容易偏激的女文青形象,她这样的人做新闻是很不客观很容易“假”的,但是她也有自己对新闻的理解,这六年间,她有在成长,她学会了用朴实而有力量的言语来讲述一些东西。

但是我觉得这本书还是有让我觉得不太好的地方,总想不起,看了看豆瓣,发现这段话说的很有道理了。

但这本书的限制亦在此处。整部书似乎更乐意迷失在对于氛围的追寻中,而关键处多是语焉不详。作为一名调查记者,柴静自许的基于同情的理解的采访,呈现于荧屏,楚楚可观;落实到纸面,则似乎更多同情,甚少理解。而失了理解的同情,则不免为同情而同情了。譬如有网友指出的,但凡涉及硬话题,诸如制度、房产、财经等,柴静显然捉襟见肘,此时再一唱三叹般抒情,诚然有些无病呻吟之窘了。即便其专擅的人物描写,也往往陷入典型性的框架,对于他人的理解最终让位给了给人物作定位。至于每篇文章里不时跳出的小情绪小感悟,有时未见精彩,反成败笔,在直接而残酷的世相面前,廉价的体悟只会削弱故事本有的说服力。

看书的时候以为自己看完想说的会有很多,其实发现完了也就完了。

随着逐渐长大,发现自己曾经一直在努力成为的文艺女青年其实不过是顾影自怜和矫情做作的集合而已,人不能一直心气太高,生活中没有书里那么多的阳春白雪,人应该活的真实一点儿。

看见读书笔记 第(2)篇看见自己——《看见》读后感

前些天在抖音里看到周星驰说“我觉得是运气不好”,顿生情怀,转了。后边再去翻看,才认出原来采访他的是柴静。因为不怎么看新闻,读她的书,纯粹是喜欢“看见”二字,然后看见了她。

自己总是自觉不自觉的,没话找话说的,开口世界,闭口人生。其实心里清楚,自己和大多数人一样,都活得很小,小到自己都应该将自己忘记。

至今还是没有忘记,是有理由的。它不需要说出来,更不需要寻觅证据。说故事,听故事,世事人情往来,洞察也好,浑浑噩噩也罢,知道自己是谁,知道自己在做什么就好。

我一直觉得忘记的就不必再试图记起,能记起的必然不会忘记。寻常和无为,都是顺其自然,让生命里经历的事情自然发展下去,是怎么样就怎么样,别去架构目的或方法,更不要追求所谓的意义。道法自然。

看见不仅是一种动作一种思考,它还是一个直观的解决办法。山穷水尽疑无路的时候,睡一觉,就柳暗花明又一村了。要看见什么?我以为不要直观的说是看见事实,它通常被用作僵固的结果思维,要看到它的脉络、趋势以及走向,也就是卢安克所说的(让它)“发生”。

感情上,只管经历就好。不以结婚为目的不都是耍流氓,相反,以结婚为目的,更像是耍流氓。没有目的才能看见,否则目的就会遮蔽一切,所看到的就都是目的幻想的假象。缺乏了真实,亲密关系将难以构建。

这本《看见》里多是“看见”少数,但这少数极具情怀,代表了大多数。“问题人生”里问题的解决,常常不在于没有足够正视问题,恰恰是因为没有看见自己的未知部分。这跟懂得、接纳、放下或者觉悟其实关系不大,“知道”就够了。

因为“知道”,所以“就是这样的”。不提“原来”,最好也不要谈“将来”。这个点,该去吃午饭了。

看见读书笔记 第(3)篇最初动机是因为柴静很好看…

这是看的最快的一本书了。以柴静的采访新闻历程为故事背景,讲述了新闻背后那些不为人知的人性与无奈。第一次认识新闻媒体工作人员并不是简单的背着稿子采访当事人,完了再光鲜的配上一段解说就结束了。一直以为新闻工作者的曝光和采访并不会改变这个世界很多,但看完这本书,我觉得他们真是是令人敬佩的。作为新闻调查小组的他们,不仅要说服当事人接受采访,更要保护知情人,那都是一条命啊!柴静老师是一个很有个性的新闻工作者,她对整件事的看法以及她的采访方式,都让我看到了教养和尊重。我看到了人性的脆弱,看到了那些贫困农民的无奈和绝望,看到了那些敢于为正义发出声音的普通人,看到了孩子们心中的那种纯洁,看到了即使困境也要好好活着的乐观和勇敢…太多了,余秋雨说过,再平凡的人,也能让历史吐出长长的叹息!

什么才是对的标准?或许从来就没有绝对的答案吧!每个人心中都有自己的上帝,都有着一双清澈的眼波的双眼,去看见这世界的美好与丑陋,无论怎样,比起书中的人物们,我们是幸运的。没事就好好看看新闻吧,制作的真的不容易!

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯