以一首Hey Jude来结束这个故事,最近听到的歌曲。

”伊莉莎跑过去紧紧抱住他,一遍又一遍亲吻着他,让他不要忘记了妈妈。”

除了死别,人生最痛苦的或许就是生离,那比病痛痛苦,它折磨人的精神,使伊莉莎沉浸漫漫的痛苦之中,心疼这样一个妇人,从一时富贵打入深渊,沦为卑贱的奴隶,在失去孩子后再悲痛中逝去。

“‘哦,普拉特,’她的脸上满是泪水,她哭着对我说,‘你就要自由了,你要去远方了,我们再也见不到你了。你让我少挨了多少鞭子啊,普拉特。真高兴你要重返自由了。但是,上帝啊!上帝啊!我今后会怎么样呢?’”

帕西也是个可怜的女孩,从一个爱笑,天真,开朗的女孩转变成忧郁的女孩,时常郁郁寡欢,微笑都变少,哭泣渐多,精神的痛苦与肉体的痛苦,生命在他们眼里这么廉价,一个让人心疼的姑娘,看到这里的时候都会泪目,不愿再继续想象她的结局。

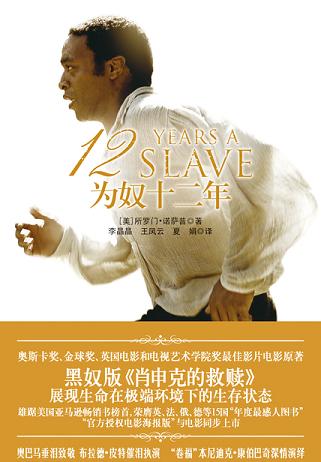

为奴十二年读书笔记 第(2)篇这是一本朴实无华的书。形容词都很有限,对话都不是很多。可就是这样一本自传,看完却让人难过和感慨,因为太真实了,就像发生在眼前——奴隶主的无情鞭打,逃跑中被猎狗撕咬至死,走入沼泽避开鳄鱼黑熊……

文中几处说到奴隶被打残,作者都在可惜为什么不直接打死,死神的到来对于奴隶来说,是眷顾和安抚。他们日复一日的生活,就是劳作,装棉花这件事写的最为传神,装的少了要挨打,装多了就是第二天的标准。一个人工作18小时以上,19世纪对奴隶的劳动标准,堪称机器。可悲的是,奴隶社会在南方,是代代相传的传统。脾气暴躁的奴隶主用鞭子鞭打奴隶时,还是8岁的孩子就在旁边看着,时不时会模仿,真的实践到奴隶身上,还会得到父亲的夸奖。他们没有对错观念,一脉相承下来,这就是他们该做的事。

感谢诺萨普把12年的奴隶生活写成书,让世人有机会读到那时奴隶的生活是什么样的。无论肤色种族,生命对于每个人来说都是宝贵的,不凌驾于他人之上的。希望那些拐卖儿童的人贩子也能看到这样的书,他们的所作所为和奴隶制相差无几。

我想要的天堂不是高高在上,把受压的人望。我深深地向往, 在极乐天堂里,永远好好休养。

为奴十二年读书笔记 第(3)篇为奴十二年,十二年,十二年。最后所有的苦难都归于平静。

我受的磨难磨炼了我,

感谢那些让我重归幸福和自由的好心人。

我希望从今以后过上一种平凡但是积极向上的生活,

百年之后能永远安息在我父亲长眠的教堂墓地里。

黑奴制是人身上兽性的产物,我们批判它存在的意义。非正义的制度总会被历史消灭,可怜了受制度压迫的黑人。微小的快乐变成了最奢侈的追求,生活满是饥饿,暴力,被扭曲的人性压迫 ,好在,都过去了。

如果能遇到那个时候的你们,也想在你的头发上带朵花,看你们在星空下起舞。

每次看到这类题材,都提醒我们要更加珍惜自己所拥有的,捍卫自己所拥有的,拥抱自己热切渴求的。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯