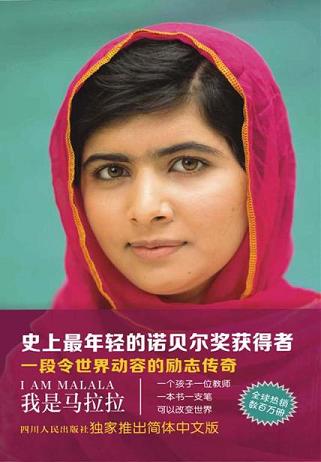

《我是马拉拉》是马拉拉与英国知名战地记者克里斯蒂娜拉姆合著的马拉拉自传。讲述一位巴基斯坦少女马拉拉在极其落后极其恐怖的环境下,有勇气、有胆识、从小深受父亲影响,具有政治家头脑和野心的普通家庭女孩,毫无畏惧的追逐梦想的故事。17岁的马拉拉获得了2014年诺贝尔和平奖,她是诺贝尔和平奖自创建以来最年轻的获奖者。

马拉拉优素福扎伊于1997年7月12日出生于巴基斯坦西北边境省一个普什图穆斯林普通家庭,遭塔利班恐怖分子枪击时她还是巴基斯坦西北部开伯尔——普赫图赫瓦省斯瓦特县明戈拉城的一名学生,当时她极力争取女性受教育权利,同父亲极力与压迫、黑暗势力斗争。

马拉拉的出生给家庭带来了好运,从此父亲精神焕发干劲十足,开始为他的梦想“创办学校”而努力。创办学校环境苛刻无力可使、无钱投入、发不起工资、招不上学生、被追债、社会的抨击、按当地普什图人的风俗再贫穷艰难也不能拒客。他设法争取权利,得志同者的帮助,最终艰难的运营起了学校,到不亏损,多少次走投无路一步步挺过来。他们最大的喜悦是能让孩子们上学,因为,整个巴基斯坦的妇女是被轻视,无权受教育。胡沙尔学校免费接收无条件上学的孩子。马拉拉亲眼目睹了垃圾山的孩子们,恳求父亲要求那些孩子们能在父亲的学校免费上学,那时马拉拉萌生了念头,一定为争取女性受教育权利而努力。

父亲从小发音不清逐渐成为一个优秀的演讲家,备受人们的尊崇。塔利班进入斯瓦特,他的父亲是和平协会的发言人,为受教育、为和平进行勇敢的斗争,游行、演讲、不畏险阻。常有人说:“当心,下一个塔利班瞄准的人就是你!”而马拉拉是父亲的力量,是父亲的参谋。马拉拉不带面纱,这连她母亲都无法接受。但父亲对女儿说:“女儿,我会捍卫你的自由,朝你的梦想发展吧!”马拉拉从小目睹父亲的坚韧不屈,努力经营学校,与宗教领袖、政界人物打交道,心中竖立起为正义和平为追求知识的梦想。就是在这样的环境下造就了不平凡的人。

2008年底,塔利班控制了马拉拉的家乡——巴基斯坦西北边境的斯瓦特河谷。法兹鲁拉先以建造电台,传播思想,包括宗教行为规范,女性不能单独出门,必须穿罩袍,不可逛市场,不可跳舞,男性不可理发剃胡子等等,若有违或反不从,就得被杀。塔利班借着宗教控制人的思想,禁止一切外来思想入侵,不让女孩接受教育。那些人们甘心乐意为法兹鲁拉奉献,妇女们甚至把他们的陪嫁品金银首饰都捐给了法兹鲁拉。接着就是一步步的强制和惨无人道的杀戮。到处都是焚烧电视和DVD冒着浓黑烟雾的场景,炸毁学校,自杀式炸弹的袭击,要么就是以各种违反穆斯林的条规将人处死,以示警戒。

十一岁的马拉拉也是从这时开始了自己争取人权的活动。她以笔名“古尔马卡伊”在英国广播公司(BBC)的乌尔都语网站上写博客,以自己的亲身经历描绘了塔利班武装控制下斯瓦特山谷的悲惨生活,枪杀和斩首成为广场常景、往昔繁华的买卖市场门可罗雀、绿树和山涧被炮灰和枪声所掩盖,恐怖的气息让人不敢入睡,出门之恐慌深怕旁边的人就是塔利班的献身者,直升机盘旋在上空的毁灭迹象,军方的无能无为,该政权对妇女权利的严重凌辱以及对女孩受教育的全权干涉。

2009年,塔利班炸毁了当地的100余所女子学校,并颁布法令禁止女子受教育;马拉拉和她的家人被迫离开家乡投靠亲戚几个月。回来后,学校仍在,但墙壁上留下弹孔的痕迹,让他们在接近死亡中求学求知。几个月后,禁令解除,但是规定女孩只能接受严格的伊斯兰教育,且需穿长袍上学。然而,这个解禁形同虚设,分散在斯瓦特街头的武装人员依然极度仇视女性教育,房顶上到处是狙击手。马拉拉和她的同学们每天都在万分的惶恐中上学,走在路上四处提防,因为随时可能被枪毙;许多老师顶不住压力纷纷离职;家长们因担忧孩子的安全而逐渐办理退学;孩子们坐在教室的每一天,都有可能是最后一天。

红顶清真寺里的动乱,杀戮,犹如血的洗礼。政权、宗教、这一切让人深思,让人不得其解。

“谁是马拉拉?”2012年10月9日几名塔利班的武装分子拦住了胡沙尔学校的校车,命令的口气问道。马拉拉遭到枪击,子弹从左眼射入穿过耳朵进入左肩,伤势严重。后被送到伯明翰接受治疗,奇迹生还迎来了第二次生命。现在马拉拉被牛津大学录取,也成立了马拉拉基金会,帮助更多女性接受教育。

而我们,不用吃变质的食物,不用身临发臭的河水,不用担心电力、天然气、通讯。祥和安逸的环境,自由平等一片繁荣。我们没有经历马拉拉的苦难,也没有那恐怖与死亡的气息,我们更应该珍惜,追求知识,追求进步。直到他们在伯明翰时,母亲还在为浪费的食物感到难过,并把剩下的食物拿去喂小鸟。心里仍担心着当时寄居在他们家中的几十名孩子现在的处境。一家人拥有博大的爱、胸怀与宽阔的眼见。

时势造英雄,马拉拉是一名毫不起眼的孩子,从羞涩、胆小到进入联合国演讲,争取女性接受教育而不懈奋战。然而她的出国治疗,一些国人们认为是阴谋,是趁年轻改变自己的一种手段,或说她并没有中枪,巴基斯坦人不再崇拜马拉拉,而马拉拉毫无顾忌,只要人们能够接受她倡导的女性受教育的思想、并使她的国家进步就满足了。

她的成名是中东政权纷争、911事件后西方对伊斯兰文明的恐惧,女权主义脱胎换骨、焕发生机的综合产物。只有一个最基层的马拉拉,平凡而伟大的人生事迹。有人说她像朴槿惠,然而,不同的是,她没有出身在政界大人物家庭,也没有什么特殊背景,只是普普通通的穷苦家庭的孩子。也有人说她还年轻,经不起考验,然而,特殊的生长环境造就了为国家自由和平奋斗、雄心胆略的奇才,并且她仍在努力着。

这样的故事,让我们为之震撼。

我是马拉拉 读书笔记 第(2)篇她是馬拉拉,我是一名女性。

馬拉拉這個名字我第一次聽到是在2015年的某一天,是有一片文章關於馬拉拉勇敢為失學女童而奔走呼籲,即使有生命危險,這就是一種使命,哪怕是失去生命,很害怕失去,但身為女性,可以深切體會到失學是多麼恐怖的事兒。整個國家的婦女有百分之八十都是文盲,或許這是我們所感受不到的,雖然中國在女性權方面並不完善也不合理,但至少的比阿富汗、孟加拉國好多了,我們應該慶幸我們可以上學而不用整天提心吊膽的擔心有沒有人來襲擊,有沒有恐怖分子出沒……我們真的很幸福,我們不用失學,我們不用罩袍,我們不用遮臉,我們可以是一名獨立知性的女性,為自己的夢想拼命,為自己的家庭而努力,為自己想要的而去爭取。我們真的真的很幸福很慶幸。

《我是馬拉拉》這本書在最開始寫到了馬拉拉從小生活的地方,骯髒、雜亂、戰爭、不和……可能是我從來沒有去過這些地方的原因吧,我開始沒有特別的反應,而是逐步逐步的一點一點的感受到戰亂帶了恐怖性災難,雜亂不和帶來的經濟落後,因為思想封建,許多婦女孩子遭到失學導致文盲的毒害。再後來馬拉拉為婦女為兒童不顧危險,努力為她們爭取她們應有的權利和塔利班亂轟炸學校瘋狂威脅而政府無能為力只好妥協……後來的後來,馬拉拉因為兒童婦女榮獲許多獎項和獎金,也因如此馬拉拉遭到槍殺,生命一度垂危。父母、親人、老師、朋友以及全世界的人名都在為這個偉大的女孩兒禱告祝這個女孩能渡過難關,上帝看到了女孩的偉大堅強看到了民眾的真心,竟奇跡的讓這個女孩活了過來。……1997年出生女孩,2009年開始為女性權奮鬥,是一個偉大的女性。馬拉拉在今年也考取並獲得牛津大學的“通行證”。

馬拉拉,偉大堅強善良的女性。希望世界上出現更多的馬拉拉,維護世界和平。馬拉拉,我們會一直支持您的偉大事業,我也會繼續去支教,為更多的孩子帶了教育,學習到更多的知識,認識到更大的世界。馬拉拉,您是馬拉拉,我是女性,雖然我並不厲害,但我不會放棄我所熱愛的。

我是马拉拉 读书笔记 第(3)篇第一次听到“马拉拉”这个名字是在一个ted演讲上,好几年前了吧应该… 书中说:当你亲眼见识过死亡,世界在你眼中,就完全不同了!或许是这样的吧。她的世界改变了,但她一如既往!她真的很勇敢,也真的很幸运,大抵是诚挚祷告,真主保佑,信仰深入骨髓!于千千万万个巴基斯坦的女孩子甚至男孩子来说她是独一无二的,果真这世上只有一个马拉拉。而我们所认为的理所应当受教育的权利在她们国家却是拿生命在捍卫的一项事业,就像你不生一场病永远也不知道健康的重要性一样,我们总是习惯性地对自己所拥有的东西熟视无睹,“被偏爱的,都有恃无恐”。就像环球探险旅行的梁红夫妇所说,放眼望去,只有中国最安全。瞬间觉得自己作为一名炎黄子孙是多么骄傲。你是马拉拉,你为女性教育代言,你为自己的民族代言!

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯