当我们与人相处时,其实不是两个人相处,而是六个人在相处。首先是客观世界中真实的我和你,就像柏拉图哲学中的理念一样,这个世界上存在一个真实的我和你,不活在任何人(包括我自己)的观念中,这个真实的我可以理解为体验自我,他是我们每时每刻的意识,是我们遇到所有事情时的真实自我,你想什么,做什么,有时或许自己也会吃惊自己会有这样的反应,这就是真实的我与我眼中的我的区别。第三个人,是我眼中的我,我们认同的我,是一个叙事自我。我们说“我”时,讲的是我们脑中的故事,而不是身体持续感觉到的真实体验。我们认同的是自己内心的系统,它能把我们的过去融合起来,能把生活中各种杂乱无章的东西总结出道理。不管情节是否充满谎言和漏洞,也不管是不是前后矛盾。这些都不重要。重要的是,我们确立了一个从一而终的身份,只属于我的身份,这个身份不能分割,能为我们的世界提供意义。第四个人,我眼中的你,这个你来自于我的观念,我们都有一套自己的三观,自己的精神世界,这个三观结合我认识你以来从正面和侧面了解的你所经历的行为和事件,组成了我眼中的你。第五个人,你眼中的我。第六个人:你眼中的自己。

这六个人是不同的,比如我眼中的自己和你眼中的我,明显不是同一个人,我有很多次这样的经历,我的一个行为,我自己有出发点,做了以后,对方的观点很少和我的出发点相吻合。比如有一次朋友有事,帮了一天忙,最后朋友请吃饭时我没去,回家吃了,后来听到这样的评价,嫌饭店档次不高,我什么也没有说,万一对方是对的呢?

从这个角度讲,绝对公正是不存在的。我们常听到有人这么说,我客观公正的说一句。客观只是没有直接的利益冲突,公正确不太可能。一件事发生了,它其实是n+1件事,n个人的n种看法,以及事实本身,事件中每个人的动作,行为在不同的人理解起来都是不同的,所以你每问一个人,都会听到不同版本的事件,不管从任何人嘴里说出来,都是价值判断,不是事实,价值判断因人而异,并且常常差异巨大,即使没有利益冲突,我们也有自己的感情取向,三观,这都决定了我们对事件的评判,事件结果很多时候争议不大,事实摆在那里,狡辩也没有用,过程的理解往往是争议大的地方,我们要加上对每个人的理解来看,这个尺子没有任何标准,完全是我们随心所欲。当你眼中有了对某个人的看法,之后他的每一个动作都要从这个看法出发,就像透过一层滤镜去看世界,心理学有一个首因效应,指的是第一印象可能是别人对你形成看法的时候,不好的第一印象几乎很难挽回。当我们自己做了某件错事,或者我们喜欢的人做了某件错事,我们会放大尺子的量程,这件事没什么大不了的,谁还没犯过错,如果同样一件事发生在不喜欢甚至敌对的人身上,这就是不可原谅的了,我们会把量程缩到最小,无限放大事情的重要性,我们会说,你看,这个人不行。

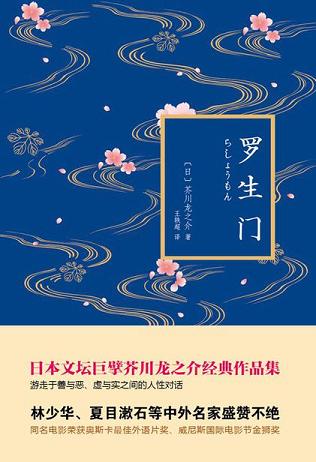

事实是真实发生的事情,我们看不到真实的自己,更不可能真正的看到更复杂的事实。所以我们看到罗生门这个词的出现,一件谋杀案,四个当事人从自己的角度,讲出了四个不同的故事,再加上这件事本身(不经过任何人,任何观念修饰的事实),看起来好像发生了五件事。其中夫妻俩,强盗是事件的参与者,樵夫是旁观者,樵夫看起来没有理由撒谎,他和事件并无利益冲突,也不认识这三个人,可是却因为盗走匕首,美化了这一部分。每个人都用叙事自我来美化体验自我,真实的自己被掩盖了,既为了说服别人,也为了说服自己,证明自己在自己叙事中的道德完美,真实的事件是由每个人的体验自我的一系列行为动作组成的,不存在于任何人的头脑中。

不管犯了什么错,我们都能在道德上给这个错说圆了。我是进行恐怖袭击了,可是那不是因为这个世界对我们更不公平,更残忍,我是杀了手无缚鸡之力的幼儿园小朋友了,那是因为我在这个世界受到了太多欺辱,不管行为如何,都能给自己找的一个说服自己的理由,让自己道德上不那么不堪。世界上有坏人吗?一定有,但会有坏人把自己看成坏人嘛?如果有,占比也很小,更多的坏人是能说服自己做别人看来罪大恶极的事的,被洗脑,或者主动说服自己,比如受到什么不公,欺辱,总能用叙事自我说服自己。

这也可以解释圈子的行为,不管什么圈子,比如恐怖组织,黑社会,在自己的圈子里,每个人,包括圈子的所作所为,即使外界看来很不堪,圈子里自己人却都理解为道德完美,而圈子之外,或者敌对圈子,则是一无是处了,道德败坏。

现在人们常说的一句话,嘴上说不要,身体却很诚实,嘴上说不要,排除撒谎的成分,这是由叙事自我做出的决定,而实际行动起来却是体验自我在行动。下定决心做某事时,我们总以为自己就能做到,实际行动时可能坚持不了多久,下决心的时候,也是叙事自我在决定,而体验自我却不受它控制。

我们需要调整叙事自我与真实的自我之间的差异,我们不可能看见真实的自我,所以哲学家说,自我反思是一种深层次的自我欺骗。很多时候是我们以为通过反思自己看见了自我,其实还是一种加了修饰的自我。你可能就是懒,但是却觉得公司制度不合理。你可能就是太自私,却觉得别人都太不照顾你,你可能就是不太好,却抱怨女孩现实。即使你是恐怖分子,你也会觉得自己是很无辜的。即使意识到哪里不对,你也会用自己的故事给自己圆这个慌,从曾经的经历里来寻找自己这个借口,只要能说服叙事自我就可以。

所以要容忍误解,你很难说你的理解和别人的误解,谁离真实的你更近,万一对方是对的呢?倾听误解,根据误解调节自己,使叙事自我离真实的自己越近越好,当然不可能达到。同时,这也是需要分寸感的,你要能分清是对方无理还是自己确实做错了,以错误的模板调节,可能离真实更远。佛教里讲众生是无明的,没有觉性的,简单说就是看不清自己,举一个不太恰当的例子,别人都有可能见到真实的你,只有你自己不可能直接看到自己,必须借助于其它工具才能看见自己,比如镜子,相机,如无必要,勿增实体,中间环节越多,变形越厉害。比如好朋友合伙做生意,不管生意怎样,总是伴随着关系的破裂,无明就看不到自己,都觉得自己出了百分之八十的财力,却只得到了很小一部分。很多矛盾其实不来自于对方,来自于叙事自我和体验自我之间的差距,距离越近,我们越能认识真实的自己,也能看到对方,很多事就没那么委屈了,矛盾冲突也会减少,叙事自我与体验自我差距大了,可想而知,即使自己懒惰抠门又贪财,也会埋怨对方怎么各种缺点,给自己的行为找到各种理由,抱怨自己受到不公正待遇。

现在有一个时髦的词,叫元认知,指的是对认知的认知。翻看以前的空间,朋友圈,发现自己傻x不是坏事,正如胡适说的“证明你早已不在那里了。”你的认知在不断更新,元认知低了叙事自我容易固话,不反思,也听不进别人的话,十年过去了可能认知还停留在原地,固守着本就已经很low的观念。

作品的最后,作者进行了反转,樵夫抱走了弃婴,决定领养,僧人说“谢谢你,让我可以继续相信人性。”拥有叙事自我,除了美化的功能,可能也是每个人心底保留的那份真善美。

罗生门读书笔记 第(2)篇还有一星留给不愿说话的阴冷。

第一章 罗生门

家将与老妪

狼狈不堪,狗苟蝇营,互相利用

第二章 竹林中

樵夫、云游僧、捕快、老妪、多襄丸、女人、亡灵(死去的丈夫)

各执一词,众口不一,均为己利

第三章 地狱变

堀穿大人、良秀、猿秀(猴子)、小侍女(良秀女儿)、《地狱变》屏风

艺术之迷痴,权力之霸恶,柔弱之怜苦

第四章 鼻子

内供(五六寸长的鼻子)、别人

一开始百般生厌却极力掩饰,正常后怅然若失追悔莫及,恢复后心旷神怡-----皆因“他人笑我”

第五章 山药粥

五品(武士)、山药粥、利仁(主公)

把自己对生活希望和渴求寄托到外物外界上,可悲可叹,可惜。

第六章 河童

精神病院的患者二十三号、河童国

彼此的现实均是荒诞的却合理地发生了,人人都囹圄在设定中。

第七章 侏儒的话

摘录两句:

蜈蚣:“你走两步给我看看。” 蝴蝶:“哼,你飞两下给我看看。”

要么给我鸡尾酒,要么就让我说话。罗生门读书笔记 第(3)篇

早在读大学时,每逢寒暑假回家,一个读电影传媒的朋友总托付买些老翻来,还大多是冷门的电影,所以那清单我一般都完成不了。可是我很记得有那么一出叫《罗生门》的电影,还记得导演叫黑泽明,可就不明白为什么会对其印象深刻,况且我没看过内容。

前几天看一评论,勾起我对这个电影的回忆,于是找来小说看。开头看得蛮过瘾,尤其是《竹林中》那个古代故事,一个谋杀案,多个不同版本的供词,真假难辨。而如今大家常用到的“罗生门”一词的典故也出自于此,而非书中真正的《罗生门》故事,指那些各说各话、真相难辨的事情。这两个故事在书中并无任何关联,不知为何以此为名。

都说好戏在后头,可这《罗生门》的书却是反着来的。书中七个独立短篇小说(其实最后那个不是小说,是一些碎碎语),前面几个好诡异,是我喜欢的类型,可是越是到后面就越看不下去,还更长篇一些,所以剩下一半我几乎是跳跃式速读的。可是就凭前面几个故事,还是值得一读的,翻译地也很惟妙惟肖。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯