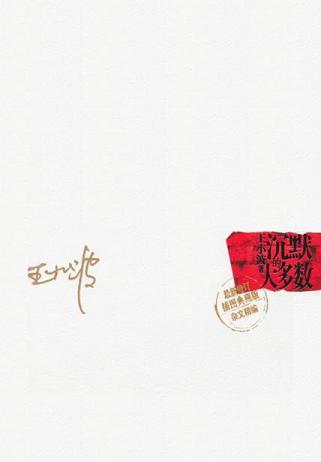

读王小波从《黄金时代》开始n“男生要读王小波,女生要读周国平”,不知哪里来得一句话,没查过出处,现在王小波和周国平我都读过了,我要说这句话有些道理,也有些狭隘,我同样还读三毛和玛格丽特·杜拉斯等女性作家的作品,如果你说这不对,那我肯定没法同意,我倒觉得给书加以性别很狭隘,这样不分性别读书是很有好处的。从前是不读王小波的。翻开《黄金时代》,满满的粗俗,读惯了余秋雨、周国平、余华等等“正统”的文字,对于这样的粗俗文学我充满不屑,我在想,非要把文字里掺杂丑恶才好吗?就像那些低质作品里动不动骂娘来博情绪共鸣的廉价,如何成为经典?囫囵吞枣式的把这本书看完,沉迷于王小波的黑色幽默,同时感叹他对于事物的独到理解。用一句话概括一年的思想收获,16年我用的是“向死而生”,一种价值观上的变化;今年到六月初对我影响最大的是《1984》和《大教堂与集市》,前者让我更深刻的理解“规则”,后者则让我发觉,集市与教堂同等重要而有价值,原有的对于“教堂”的执着来源于对世界的粗浅认识和一种对高位的盲目偏执。许多人只知人往高处走,却不理解水的智慧。对于文字,无论阳春白雪,还是下里巴人,不再有仰视或俯瞰,而是以同样的姿态去欣,教堂与集市不存在高下之分。回到《沉默的大多数》,这本书不是小众书,应该很多人都读过或听说过,作为一本杂文集,收录的文章有差异,但无论哪一版本,你能从每篇独特幽默的短短千字的文章里读到他的思想,仿佛他活生生站在那里。“快乐和痛苦本就分不清,所以我只求真实”。我喜欢这句话,也多次引用,用来形概述王小波,我觉得还是以这句话最为简单准确。我希望成为什么样的人,有个人这样问过我。在此之前我没认真想过这样的问题,过了一分钟我说是自由和真实。这样一个大问题用两分钟思考的确很仓促,但我想这就是我心中所想,即便之后重新思考,得到的也是同样的结论。自由、真实。自由暂不谈,什么是真实?n我要用王小波的一句话作为我的答案,真实即如此,其实好多人活在虚幻里,半梦半醒,其中的一部分人无法分辨,另一些人自愿沉迷,“把陀螺锁进了保险柜,自愿把梦境作为自己的真实世界”,而我更喜欢王小波式的理解,快乐也好,痛苦也好,我追求的只是真实,所以选择的路就要走下去。写了这么多,其实几乎没有涉及书里的内容,我所表达的只是这本书带给我的一些思考。而读书就像是与作者的心灵直接对话,在不同的环境下,所理解的角度与深度自不相同,而下一次读这本书又不知会在什么时候了。还有一点要补充,其实这本书中的很多思想与我原有思想是相抵触的,比如,我认为王小波对于儒家思想批的重了些。从我的理解,儒家很多思想,例如对礼法的强调与大环境相关,难免要局限于历史,作为中国文化的主要思想,局限阻碍发展进步,自然让人难过,但站在我们的时代来评价,未免过于严苛。王小波的批判是理性的,但以黑色幽默的口吻写出,不免让读者易于产生误解,以王小波的理解当然要说,我写书可不求小孩子也要读得明白,但我想,深刻的同时能普及于大众也不是件坏事呢。这样的苛求自然也犯了鸡蛋里挑骨头的毛病,但正因为热爱才去挑它的骨头嘛,我想王小波对于儒学也是出于同样的缘由吧。

沉默的大多数(最新修订插图典藏版) 读书笔记 第(2)篇花了差不多半个月的时间,看完这本书。刚看的时候,觉得枯燥,后来再看,觉得越看越有意思,跟作者一样,就是这么有意思的人。

文中有很多正话反说,起到一种反讽的作用。正是这样,有一些警示的话语显得更加让人醍醐灌顶。

虽然有些段落会显得比较“散漫”,但是请相信,作者是很严肃对待写作的,这点特别好,不随便杜撰。

时间太晚了,脑袋空空,突然不知道要怎么写读后感。就长话短说: 整体而言,这是本很有意思的书,值得一读。

沉默的大多数(最新修订插图典藏版) 读书笔记 第(3)篇

杂文集,牵扯到好多方面的一本书,跟王小波感受参差多态超可爱。

“须知参差多态,乃是幸福的本源。”

算了吧,何必呢。

看到这句就想到大张伟,以前的大张伟爱说凭什么,现在的他却总说何必呢。

所以,假如有人以这种态度论争,我要做的第一件事,就是逃到安全距离之外,然后再好言相劝:算了吧,何必呢?

一只超级可爱的朋克猪!

我已经四十岁了,除了这只猪,还没见过谁敢于如此无视对生活的设置。相反,我倒见过很多想要设置别人生活的人,还有对被设置的生活安之若素的人。因为这个缘故,我一直怀念这只特立独行的猪。

王小波真的跟幽默了哈哈哈啊。

他还说什么“就是要整整你这屁股眼大掉了心的人”。这就是胡说八道了。谁也不能大到了这个地步。

于是,在凌晨五点钟,我在朋友家门前踱来踱去,抽着烟;早起的清洁工都以为我失恋了,这门里住着我失去的恋人,我在表演失魂落魄给她看。

人们不探究真相,只愿意相信最脏的东西。

任何一种东西,只要足够复杂,其中有些难以解释的东西,就被往坏里猜。

没错啊是现在的我。

人在年轻时,最头疼的一件事就是决定自己这一生要做什么。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯