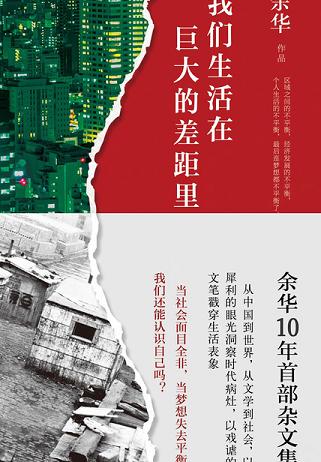

为什么“我们生活在巨大的差距里”?听听余华怎么说

在日常生活的表象下洞见社会固有的病灶,对我们生活的时代进行由外而内的深刻反思。

余华这样说自己的作品:现实世界令人绝望之后,我写下了一个美好的死者世界。这个世界不是乌托邦,不是世外桃源,但是十分美好。

人人生而平等,更多地指人格上的平等。在现实世界里,实际上我们生活在巨大的差距里,在物质、地位、学识、机遇,甚至包括梦想,都呈现出极大的不平等。

这四十年来中国人的心里变化就像社会的变化那样天翻地覆。当社会面目全非之后,我们还能认识自己吗?

我想,没有一个人在心理上是完全健康的,起码不可能一生都健康,心理医生也不例外。事实上,我们人人都有着不同程度的焦虑,对尚未发生的事情的担忧和害怕。这样的心理或多或少地在左右着我们的生活态度和思维方式。

就像没有人能够一辈子不会生病一样,我们的心理和身体一样脆弱,一样会在健康上遭受威胁。所以我们不断改变自己对于这个世界的态度,以此来调整自我,适应环境。每个人都如同荒岛之上的鲁滨逊,在心理的影像上我们感受着同样的孤独和病痛,可是我们制造欢乐和有趣,通过这样的方式来维持心理上的健康。

大学时候读余华早期的作品,总是被小说中那些血腥的场面深深震撼。余华早期作品中的暴戾和血腥,让人对他笔下的时间不寒而栗。余华总是在杀人,几万字的短篇,必然要有一个人死在他的笔下。

后来读《活着》与《许三观卖血记》总算读懂了一点余华,人物在故事里前进,他的命运不是作者可以粗暴地决定的。那些虚构的人物所走的虚构的道路,在那个虚构的世界里他们非如此不可,余华自己也无法左右。

也许这就是余华一直强调的,把人物命运交给人物自己。

在《我们生活在巨大的差距里》这本杂文集出版之前,余华其实也就一些零星的随笔积集出版,像《温暖和百感交集的旅程》,《没有一条道路是重复的》,《对话》等,大概很少在市场上流行,在大学的时候,我几乎读完了余华所有公开出版的文字。余华的文字简单干脆,掷地有声,隔着那些白字黑字的文章,我们很难想象一位享誉世界的作家是什么样子。

有一本书的封面上,余华捏着一根烧了半截的香烟,眯缝着眼睛,西装大而不合身,背景是一栋西洋建筑,大概是记者采访余华时特意拍的,中年的余华已经有点发福了,像一个普通的中年男人。

就是这个捏着半截香烟中年男人,写出了中国当代文学史上不可多得的伟大作品。《十个词汇的中国》未能在大陆发行,能够读到公开发表的《我们生活在巨大的差距里》,已经算是中国读者的幸运了。

余华接受南方周末采访的对话积集成《我能够对现实发言了》出版,我能够对现实发言了——别有深意。余华自然能够对现实发言,尤其有资格对中国的社会现实发言,可是身为这个社会现实中的我们,却未能了解到余华对中国社会现实真实的意见。

在《我们生活在巨大的差距里》,余华举了两个例子。

三十多年前,也就是文革后期,男女中学生之间是互相不说话的,虽然很想说话,可是不敢说,即使是爱慕对方,也只能用眼睛看看而已。三十年后的今天,中学生谈情说爱早就在心里上合法化,在舆论上公开化。一个中学女生穿着校服去医院做人流手术,有四个穿着校服的男生争先恐后地抢着要在家属栏签字。

三十年,我们从一个极端走向另一个极端,这是历史的差距。

上世纪九十年代,中央台在六一儿童节期间采访全国各地的孩子,问他们六一儿童节最想得到什么礼物,一个北京的男孩狮子大开口要一架真正的波音飞机,一个西北的小女孩却羞怯地说她想要一双白秋鞋。

社会生活的不平衡带来心理诉求的不平衡,两个同龄的中国孩子,就连梦想都存在如此巨大的差距。

余华在另一篇文章里提到,上世纪九十年代,喝可口可乐在沿海地区已经非常流行了,而在沿海地区打工的人回家过年,给家里人带的新年礼物就是可口可乐。因为在偏远的农村,还没有人喝过可口可乐。

这让我想起小时候,就在全国人民昂首阔步走向新世纪的时候,在我的家乡,那个偏远的西南山村,人们在年夜饭上喝一年难得喝一次的可口可乐来庆祝新年。经济的发展快慢导致社会生活的不平衡,信息流通的难易导致人们谈论对象的不平衡,当我们津津乐道于中国梦的时候,很多老人还在乐此不疲地谈论文革后期中央的权力嬗变。

这就是我们的生活,我们生活在历史和现实的双重巨大差距里。

我们生在同一个国家,同一个时代,可是我们各自经历的生活,实在是天壤之别。余华在《兄弟》后记里写下这样一段话,“一个西方人活四百年才能经历这样两个天壤之别的时代,一个中国人只需四十年就经历了。”这是历史的嬗变给亲历了那个时代变迁的人造成的恍惚之感,但是即使是今天,现实也同样给我们造成相似的恍惚之感,贫富的极大悬殊,资源分配的严重失衡,人心的守旧和革新,农村与城市的割裂,中国人面临的现实游走在两个极端之间。

人人生而平等在同样的地方和同样的蓝天之下被证明成为一个彻头彻尾的谎言。我们生活在巨大的差距里,在物质、地位、学识、机遇,甚至包括梦想,都呈现出极大的不平等。从个人的角度出发,有的人终其一生都在缩短这样的差距,可是从群体的角度出发,这样的差距却一直被资源分配的规则不断放大。穷人只会更穷,富人只会更富,与原始社会的丛林法则类似,强壮的人掌握了物资分配的权利。

1848年,马克思与恩格斯共同起草的《共产党宣言》发表,共产主义成为人类最理想的共存机制被提出来。经过不断的论证与实践,理想的共存机制被证明无法实现,因为在绝对公平的社会资源分配机制下隐藏的,是人性差异的不平等。差异化的共存机制不仅存在于人类社会,在一切群居性的动物社会里也充分体现。一个文明而和谐的社会只能通过强大的核心政权的有效干预来缩小这样的差异,而不能强力消除这样的差异。而在极端不平衡被打破之后,必然出现新的资源分配规则。

天下大势,合久必分,分久必合。所以人类发展的历史,同时也是资源分配规则不断被打破和重塑的历史。

余华在文章中举了两个例子,就像指着干涸的田野里土地撕开的裂口对那些因为炎热而浑噩的人说:看,干旱造成那么大的口子,这样的地里是长不出庄稼的。

于是人们才会抬起头来打量一下眼前的现实,生出天降甘霖的愿望来。

—The end—

声明:『博书』原创首发,禁止转载。

我们生活在巨大的差距里读书笔记 第(2)篇书中有许多余华的书评,会把他推荐的每本书找出来,想读完之后再来琢磨一遍他说的。这简直就是一个详细的书单推介。阅读使人思考,在余华的阅读过程中得到了很好的体现。

本来抱着喝鸡汤的心理来的,可我忘了这是余华啊,怎么能简简单单给一碗烂俗的鸡汤而已呢。许多关于写作的想法,打通了任督二脉,比在学校上一学期的课收获还多。有时候可能就是一句话,就可以,让人找到一条属于自己的路。

随着年龄的增长,意识到自己一直把故事局限于剧情里。无论是书,影视还是音乐,会局限于它所表达的情节是否流畅,会沉迷于通俗的爱恨纠葛里。忽略了,文字的技巧,艺术的美学,镜头的运用,场景的调度等等更深层次的东西。更愿意待在舒适区里做一个观赏者,殊不知创作才是最刺激的,与自我沟通的一种方式。

“巴西对世界足球的贡献不是在世界杯上赢球,而是在世界杯上输球。”余华式幽默,让人嗤笑的同时有点阴森森的感觉?

“我有自己的艺术感觉。”余海果。写作 做电影都要知道最基本的原理,然后就没有特定的公式了,不分对错的艺术,就只剩下你我他的区别了。

走马观花,断断续续的看完这本随笔,能记住的不多但是留下很多划线的地方,余华的句子就是不轻不重地敲打神经,把好像知道的道理,一句话讲明白。

我们生活在巨大的差距里读书笔记 第(3)篇余华的文字,深刻有力,真实地直抵人心。在过去的认知里,我认为余华的作品除了暴力和死亡,再无其他,甚至有感于自己无法去了解余华的年代。我曾有过疑惑:余华到底经历了什么,才会写出这么压抑沉重的文字?n在《我们生活在巨大的差距里》一书中,余华娓娓道来,解释自己为何写出的尽是暴力,而不是温柔的文字。读完,似乎理解了余华,也谅解了余华笔下曾给我带来喘不过气的叙述。不得不承认,我们确实生活在巨大的差距里。作者生活的文革时代和我们今天生活的时代是两个荒诞的极端。文革时代是压抑的条条框框,所有的叙述都是荒诞的保守。而今天的时代,每个人都像江河大海,倾泻万里,所有的叙述都洋洋洒洒,荒诞奔放。有时候,甚至会觉得一个保守荒诞的时代叙述更单纯一点,因为它步调统一。余华,也只不过是把所有的荒诞集中叙述,现实比这些荒诞更荒诞,所以真相往往令人接受不了。通过别人的叙述,了解一个人,一个时代,关心素未谋面的陌生人的命运,我们才会知道,自己现在有多幸福。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯