含大量剧情

上个世界50年代末60年代初,有一场全国性的大饥荒。据国家统计局数据,那几年全国非正常死亡人数达到了1600万。

在这个饥饿的年代,作家虹影出生了。

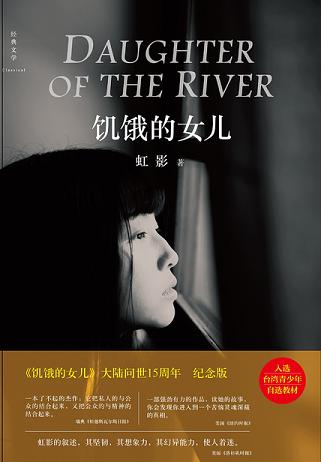

1997年,虹影写了《饥饿的女儿》。她说:“《饥饿的女儿》是一本100%的真实的自传体小说,主人公就是我自己。”

而这本自传体小说被翻译成12个国家文字进行出版,被《泰晤士报》、《星期泰晤士报》、《纽约时报》、《洛杉矶时报》和《哥伦布邮报》发文评论,甚至曾被列入英国最大的书籍连锁店WATFRSTONS和美国著名的书籍连锁店BOOKS ETONS的畅销书排行榜。

小说的整体基调黑暗,让人犹如身处云端的虚幻。

现世如末世,饥饿且要前行。50年代到80年代的重庆,人们在饥荒的洪流中苟延残喘。黑色的政治、自私的人性、隐秘的欲望,交错丛生。小说里的人物,无一不让人为其命运的沉浮感到可叹。

先说六六。

她的出生,一开始就不被欢迎。

生于饥荒年的最后一年,六六生来有着敏感的天性。

“对这场大饥荒,我始终感到好奇,觉得它与我的一生有一种神秘的联系,使我与别人不一样:我身体上的毛病、精神上的苦闷,似乎都和它有关。它既不是我的前世,也不是我的此生,而是夹在两个悬崖间的小索桥。我摇晃着走在这桥上时,刮起一股凶险的大风,吹得我不成人形。”

这么多年来,她感觉自己犹如家中的外人:和父亲不亲,被哥姐嫌弃,被母亲冷落。

住在贫民区的她,有着与生俱来的饥饿感,对食物,对真相,对身世,对性。

就读高三的六六,成绩并不优异,但她仍想挣脱这贫苦的出身。

“我对自己说,不管怎么样,我必须怀有梦想,就是抓住一个不可能的梦想也行。不然,我这辈子就完了,眼看着成为一个辛苦地混一生的南岸女人。”

但生活本身的洪流,并不让她走的那么顺利。

她认识了历史老师,一个她追寻的情人,爱情里的”父亲“。

“他和其他老师不一样,总坐在讲台上,看谁举手就到谁的桌前。他还喜欢坐在最后排,手里拿的不是讲义课本,而是报纸。他经常弄些模拟试题,发下来,让学生做。”

“在这个世界上你会遇上一个人,你无法用一种具体的语言去描述,不用语言,只用感觉,就在漆黑中撞进了通向这个人的窄道。一旦进了这窄道,不管情愿不情愿,一种力量狠狠地吸着你走,跌跌撞撞,既害怕又兴奋。

六六被历史老师吸引,经常去找他言论非课业的事情。

“读到广告,我就从他那儿找来杂志看。边读边抄好些段落在日记上,很感动。还杂志时,我想和他谈谈,说到遇罗克1970年被枪毙时,才二十七岁,他突然叫我别再说下去,他的口气非常粗暴,好像这事与他有关似的。”

六六对他沉迷,她的身体在躁动,她的思绪不受控制。

“我才知道这种情感与身体某个部位有奇怪的牵连,一处受到触动,另一处就会涌出黏黏的汁液。”

我突然感到欲望的冲动,我心跳个不停,骨盆里的肌肉直颤抖,乳房尖挺起,硬得发痛。我不得不双臂紧紧环抱住自己的身子。

这天是六六的十八岁生日,新历。

她想去找历史老师,把自己献给他。

”我被他抱着站起来,整个儿人落入他的怀中。我的脸仍仰向他,晕眩得眼睛闭上,一时不知身在何处。一点挣扎,一点勉强也没有,我是心甘情愿,愿把自己当作一件礼物拱手献出,完全不顾对方是否肯接受,也不顾这件礼物是否被需要。“

她感觉到自己和从前不一样了,身体的某一处的空虚仿佛被填满。

她沉溺于那次爱欲的回忆当中,仿佛生活有了光。

但马上,六六迎来了生命中早已存在的另一个男人。

她十八岁农历生日的那天,母亲带她去见了一个男人。这是六六的生父,是母亲从前的情人。

这个生父,是那个经常尾随她的男人。

生父对六六很是热情,带她吃了最丰盛的晚餐。但,突如其来的一切,六六并不愿意接受。

“我不愿意你再跟着我,我不想再看到你。”

这一见面,六六成了没有家的人了。

她从此有了一个负有养育之恩却始终无法亲近的养父,有了一个思念了她十八年却无法让六六接受的生父。

她不懂命运的意思,想问命运的洪流究竟要带她去何方。

就在这时,六六得知,历史老师自杀了。

而她,却怀孕了。

最终六六离开了家里,去了远方的城市,开始写作。

孩子终归是打掉了。

此前的人生,成为胎记,伴随她走遍五湖四海,路过熙攘人群。

再说六六的母亲

六六的母亲有着敢于冲破束缚的天性,她骨子里刻着叛逆的性格。

年轻的时候,六六的母亲逃婚遇上了袍哥(在四川的哥老会的成员被称为袍哥),并与袍哥结合。

婚后生下了大女儿(六六大姐),却遭受袍哥虐待。

六六母亲如同当年一般,再次逃离,遇上了六六的养父,一个憨厚的水手。

她本以为日子虽苦,但可安定,却不知六六的养父在船事中受伤,害了眼睛。

家中的顶梁柱住院疗养,家里没了开支。为母则刚,六六母亲去挑沙挣钱。

这一来,就遇上了她后来深爱的男人,六六的生父。

“他比母亲小十岁,母亲当时三十四岁,他才二十四岁,没有成家。”

在六六养父住院的好长一段时间里,六六的生父支撑起一家大小五口人的日常开支。

六六母亲对着这比自己年少十年的男子,萌发出了好多年不再有的情爱之意。

“他来了,吹口琴给孩子们听,家里有了笑声。他喜欢唱川剧,母亲爱听,母亲竟也跟着他哼上几句。她才三十四岁,还是一个少妇,不敢相信自己喉咙里还能发出悦耳的声音。那些日子母亲上班不再感到劳累不堪,回到家里也很少对孩子们发脾气。”

这个34岁的女人,在这个饥荒的乱世,陷入了一段不被世人接受的爱恋,并且有了六六。

她对她的丈夫和孩子永远怀抱着愧疚之情,她的犯错也导致她后来与爱人永生的别离。

最后说说六六的生父

在世俗的眼光里,六六的生父是个坏人。趁虚而入,夺人之妻。

但这个坏人,真的十恶不赦?

六六的生父,是在六六一家落难时出现的。

因为善良,他帮助了六六母亲,在那个艰难的饥荒之年拯救了五口人。

对于六六母亲,他有着真挚的爱恋。

“他为她烫了头,生平第一个男人为她整理头发。他的手那么轻巧,仔细。天下着毛毛小雨,绵绵不尽,屋子里一盏浅淡的灯,在那时刻温暖如春。”

“她只发现自己的身体很自然地与他靠在一起,他们这么靠在一起仅几秒钟,两人又害怕又惊喜,孩子们没有回家,家从未这么空旷,床也从未这么空旷,将要发生的事,谁也逃不开,谁也挣脱不了,他们的身体在这么个空旷的世界里相连在一起。”

他们有了六六,但他们没有未来。

当六六的养父回来以后,他们上了法庭。

至此之后,六六生父在六六未成年前都不能和她接触,并每个月为其打十八元的生活费。

于是,他总是找机会远远的尾随六六。

他热恋的盼望父女相认的那一天,却又在渴望已久的那一天彻底的“失去了女儿”。

“他说,尤其是你未来的丈夫,绝对不能让他知道,你的身世,你千万不要透露给任何人。不然你丈夫公婆会看不起你。以后一生会吃大苦,会受到许多委屈。”

他依旧为六六攒着每个月18元的生活费。

为了更好的赚钱他到有毒气的工厂工作。

最终重病时仍喊着六六和六六母亲的名字。

“死的时候,他就叫我和你的名字,求他的老母亲再来找我们俩。”母亲停了停,说我生父平常连个鸡蛋都舍不得吃,他得肺癌是由于缺营养,身体差,在厂里长年做石棉下料“

这个坏男人,终身被一个情字所困,不得自由。

《饥饿的女儿》并不仅仅讲了六六的饥饿,也诉说了那个时代的饥饿。赤裸的坦白,让读者看到真诚的爱欲、伟大的亲情以及生命无须高贵的本质。

“如果我们都不能面对自己以往的一无所知、迷惘、难堪和经受的折磨,那我们怎么面对以后的生活?”

现世怎不是末世,饥饿才能前行。

饥饿的女儿 读书笔记 第(2)篇上一辈、上上辈人所经历的苦难,我们这一代人简直无法想象的。尤其是中国的百姓,苦啊。再尤其是中国的女人,一个字,忍,四个字,一忍再忍。

我们有时候活得太幸福了,忘记了我们习以为常的人权、女权,都是前辈付出多少代价才得到的。哦当然这不是这本小说的重点,只是我老干部式的说教…

据说这本小说是作者虹影的自传体小说,挖掘得非常之深,让人惊讶感动。山城重庆,背景是黏腻的贫民区,整本小说充斥着潮湿腐烂的青苔气。讲述一个大饥荒后出生的女孩,1962到1980这十八年的回忆,主线是对自己身份的寻觅,辅线是母亲苦难的一辈子。穿插着文革期间的动荡不安。

题目是饥饿的,大部分内容也是讲饥饿,三年自然灾害的饥饿,到后来贫穷的饥饿,以及精神上不能满足的匮乏饥饿。主人公寻觅了十八年,终于找到了自己身份的秘密,也探寻到了母亲的过去。“我”是母亲的私生女,因此母亲和我竟然就好像天然地亏欠了其他兄弟姐妹,母亲永远在自己的儿女面前抬不起头,而“那个人”在暗处默默爱了“我”和母亲一辈子,到最后也没能得到“我”的一声和解的“爸爸”。

“我”是极其敏感的,否则也就不会察觉到自己的身世有秘密。而“我”尤其对父爱是敏感的,以至于她爱上了自己的历史老师:

下这个决心的时候,我才突然明白,我在历史老师身上寻找的,实际上不是一个情人或一个丈夫,我是在寻找我生命中缺失的父亲,一个情人般的父亲,年龄大到足以安慰我,睿智到能启示我,又亲密得能与我平等交流情感,珍爱我,怜惜我,还敢为我受辱挺身而出。所以我从来没有感到历史老师与我的年龄差,同龄男人几乎不会引起我的兴趣。

而读到作者对父亲这一形象的缺失带来的失望时,也十分心疼:

但是,三个父亲,都负了我:生父为我付出沉重代价,却只给我带来羞辱;养父忍下耻辱,细心照料我长大,但从未亲近过我的心;历史老师,在理解我上,并不比我本人深刻,只顾自己离去,把我当作一桩应该忘掉的艳遇。

这个世界,本来就没有父亲。它不会向我提供任何生养这个孩子的理由,与其让孩子活下来到这个世界上受罪,不如在他生命未开始之前就救出他。

中国的父母总是隐忍的,或者说傲娇的。他们不善于言辞,宁愿不与儿女沟通,甚至说反话,以掩盖他们的行动。他们承受了太多,以至于让人心疼到无法要求他们更多。尤其是这部小说里的妈妈,在大环境的推来搡去之中默默地顽强地为子女而活着,说不出谁更苦,真的,苦得能拧出汁子来了。死死地咬牙承受着,这就是中国的母亲。但是但凡她能与女儿袒露心扉好好聊一次,也许女儿不会有这么深的身份认同危机。还有父亲也一样。我常常想,如果每个家庭都能在孩子从小就给予足够多的爱和鼓励,何必产生那么多叛逆。叛逆还不是为了引起注意。孩子叛逆父母,父母用恶言恶语掩盖他们的真情实感,已经是一种普遍的家庭模式。

哎呀,忽然觉得应该列一个女性文学的书单了。

饥饿的女儿 读书笔记 第(3)篇在灾难之前,我们都是孩子,n后来才学会这种发音方式,n喊声抓住喉咙,紧如鱼刺。我们翻寻吓得发抖的门环,n在废墟中搜找遗落的耳朵,n我们高声感恩,却无人听取。灾难过去,我们才知道恐惧,n喊声出自我们未流血的伤口,n出自闪光之下一再演出的逃亡。要是我们知道怎样度过来的,n靠了什么侥幸,我们就不再喊叫,n而宁愿回到灾难临头的时刻。n在家会听到爸爸说妈妈未出生在那个慌乱的年代何其有幸。长江和嘉陵江交汇处的重庆,江上的轮船汽笛,空气里潮湿的雾气,还有拥挤的贫民区,六个孩子和拼命劳作的母亲,因饥饿出工摔破了头导致视力变差最后眼盲的养父,一生得不到六六原谅的生父小孙。那个时代很乱,乱到生命如草芥一般,看长江漂下来的尸体是市民的娱乐方式,哪家出了什么事是街坊邻里的谈资;那个时代很苦,饥饿驱使着人们疯了一样的挖草根吃树皮吃土,变成了石头人,饥饿使人全身透明后慢慢死去。饥饿的年代不止是生理上的饥饿,也是精神上的饥饿,寻觅到了自我才是真正救赎。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯