杀人是一门艺术,这是我回忆起这本小说时唯一能想到的,多少受害者的血只是为了满足一场变态的狂欢。

看完这本小说是在几个月前,当时被书中最后的杀人机关搞得惊恐压抑,一直不敢回想那个画面,也迟迟未写什么东西,萝拉坐在那个雪人上,脖子上架着电夹,随着雪人的融化,一步步逼近死亡,却只能一动不动,连颤抖都不敢,哈利一开门机关将直接牵动萝拉毙命,这是何等高智商的设计,我没办法像作者那么精细的描绘这个机关,只是笨拙的讲述一下自己记忆中的画面,没想到时隔这么久,现在在看到这本书的时候,那个画面又如噩梦般冒了出来,这个机关一直在我脑海中,雪水一点一点地融化,嘀~嗒~,嘀~嗒~……然后便又一次成功的把我拉入了恐惧,不是对死亡的恐惧,是对人性的惧怕,人,到底能恐怖到什么程度,变态到什么程度,嗜血到什么程度。

因为发现母亲偷情而杀了母亲,因为自己从奸夫也就是自己生父那里带着的病而疯狂的报复社会,杀戮不贞的女人,毕竟自己的硬皮病没有生路,便无所畏惧,很多推理和犯罪小说在描绘一个变态杀手的时候,总要反复提及他们童年的阴影,扭曲的成长环境,看不到未来的现实生活和强烈冲击的直接刺激,为什么这样的人容易成为变态杀手呢,因为当一个人没有体验完整的现实温暖,便无法对生活充满希望,他们的人性找不到地方立足,兽性便会跑来寻求刺激和认可,而当他们已经不可能再活下去了,便会更加无所畏惧,没有了对死亡的惧怕,也就没有了对生命的敬畏。最变态的是把一切罪责归于女性,自以为自己自己是上帝之手,找了个富丽堂皇的理由向女人伸出毒手,去完成自己所谓的杀人艺术,说打底还不是因为自己懦弱,奸妇该杀,奸夫就无罪,妓女该杀,嫖客却无罪,好厉害的大男子主义思维强盗逻辑,只不过是为了掩饰自己的懦夫吧,原来,变态杀手也都是纸老虎。

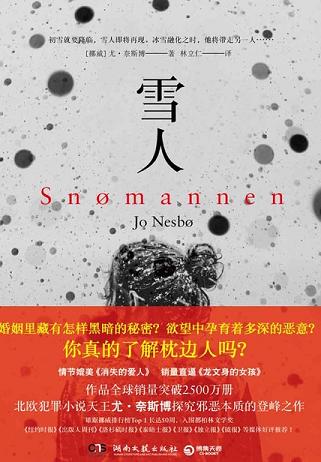

雪人读书笔记 第(2)篇电影雪人我看了个开头就没有看下去,是从马蒂亚小时候跟母亲一起沉入水底开始拍起,小说里的顺序不是这样,据说也是拍烂了。本书是很长,但是挺好看的。要想读懂一本书,对作者的了解也是必要的。作为以笔杆子为生的一位作家,有着“北欧犯罪小说之王”称号,18部作品都是挪威排行榜冠军畅销书,得过爱伦坡奖,尤•奈斯博此人对文字的掌控力登峰造极。据说他是天才式人物?踢过足球组过乐队干过金融,他厌倦了,飞到澳洲开始写书。真是有个性,天才就是能把本性自由发挥的那种人。所以可以在文字中找到他的人生阅历,文字有着韵律感。各种对景物人物的描写,还有心理描写,让我常鸡皮疙瘩抖落一地,不敢在晚上翻阅。虽然半路我已经知道了凶手,用上帝视角着急着哈利这蠢货怎么还没注意到真凶,甚至还厌恶着女主角罗凯的摇摆不定。然后我发现,这本书里欲望是原罪啊,人人都是追逐欲望的动物,每个人都有这样那样的缺点,就连哈利,他侦破案件似乎也不是为了伸张正义,就像他自己想的,然后又能怎么样呢?还一直跟拎不清的罗凯死缠烂打,不是个典型的英雄,而且也没有很聪明。对后半段我有点失望,一半是因为我早就猜到凶手所以没有期待,一半是因为我觉得故事虽然精彩,但太简单,就这么一个人干的坏事,杀人手法也不复杂,中间竟然绕很多圈子还找错三个人!然后我说服自己2004年很多技术都不完善,不能太苛求。但说实话,要不是罪犯本人泄露了很多线索,照这群办案人员的蠢劲,估计真凶也就被永远掩藏了。作者其实不需要写太多被杀死的女人是怎么被杀死的,挑那么一两个就足够。所以在结构上有点混乱,人名也难记,对每个人的刻画也就少了。总而言之,还算是一本好书。感想是,这些毛骨悚然的事发生,不都是因为欲望吗?人只要活得少像动物一点,对自己的理性的支配权也就更多。这点理性拿出来读书啊旅行啊思考啊,都比酗酒和出轨寻求刺激强得多啊。

雪人读书笔记 第(3)篇2019.2.6【Day458】今日完结NO.113《雪人》n背上的一根骨头在疼,因为一瞬间的碰撞。心里的悲伤不会轻易走远,因为雪人已经成功地被作者赋予了新形象--背叛,堕落和惨死。今年总共三场雪,虽然来临时候你觉得世界就要被雪主宰了,但其实第二天它就会被太阳融化掉,不见踪影。我相信,即使对哈利这样的警察来说,他们的工作只是一直在收拾残局,除害一时,却无法根治社会源头的罪恶,但这样微弱的太阳,总是在尽力融化寒冷。怕剧透,且每日读书总结也已经感慨一二,所以今日不再废话了,只纯粹说一下此书和作者吧!n因看刑侦美剧比较多,本书确实可以直接当剧本照演就可以了。细节描写很多,有稀疏平常,有恐怖瘆人,有搞笑,有哲理,最重要的是有曲折,并且建议大家在看书之前关闭书友想法,要不然真的会被书友的推理能力搞的无奈啊!另外,作者又被书友们称为斜杠青年,感谢世界上又多了一个既会搞乐队搞经济又会讲故事的人,多功能标签一旦被贴上,可能人就活的比较累一些,希望他能活得更自我,讲自己的故事,让听的人评论去吧。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯