“即使这个世界陷入了疯狂,仍然有我们必须守护的事物,而且,只有母亲能够为儿女陷入疯狂。”

我想这是文中最能表达这本书主题思想的一段话。因为有想要守护的东西,所以熏子陷入了疯狂:

1.明知自己不可能再与出轨的丈夫继续生活,可为了依托丈夫的资金帮忙她延续女儿生命而选择继续走下去;

2.错过了喜欢的榎田医生,只是怕因为自己过得太幸福了而想要让脑死亡的女儿真正死过去;

3.因为怕老师觉得女儿是死的,给一个没有感知的脑死亡听歌讲故事都是在自欺欺人,一切都是徒劳无功。于是冒充家教老师的身份去参加一个献爱心活动,想知晓别的患者亲人的想法;

4.自演现代版“皇帝的新装”,被儿子和他的同学们揭穿,几近奔溃不顾儿子感受而打了儿子一巴掌,逼迫儿子承认错误;

5.报警叫来警察,拿起菜刀,咄咄逼人质问警察,想用法律法规来否定所有人的想法;

从一开始被这种不放弃女儿的母爱感动到后来觉得这种母爱疯狂得让人觉得可怕,她把女儿当成“玩具”般利用先进的科学技术操纵她的肢体,甚至臆想女儿的感受来代替她表达感情。最后经过三年的生活,她终于从心底放下对女儿的眷恋。

结果很温暖,女儿的器官捐赠给了一个男孩子。男孩子总是觉得莫名想走到这栋房子,大概就是女儿以另一种方式活在别人心中,她借助男孩子的身体常常回来看望母亲,感谢母亲对她的照顾。

这本书带给我的思考不仅仅是母爱可以有多伟大,而是我们应该如何学会道别。我们永远不知道明天和意外哪个先来到,而就算我们知道会有死的那天,就算我们一遍遍去温习如何告别,可到了真正告别的那一天我们还是会不知所措。

从我们出生那刻离开母亲体内温暖的子宫开始,就在不停地与这个世间的一切告别,因此我们说留下来的弥为珍贵!实际上最后我们除了爱与感受什么都留不下。所以,说在一起的时候要好好珍惜之类的话,我们都懂,可却不是人人时时刻刻都做得到。

那么要怎样更好地告别?大概就是带着离开的人所教会你的种种,做事方法也好,做人方式也好,传递下去,那么他/她就一直留在心中。留住不是为了更好地缅怀,而是为了更好地活下去!

沉睡的人鱼之家读书笔记及摘抄 第(2)篇感情不一样,加上观念不一,与事物关联的程度不同,进而导致对同一件事的态度不一样。我们无法去苛责这位可怜的母亲,更无法要求她认识到自己的女儿这样的状况应当怎样做才符合大多数人的期待。无限接近脑死又怎样,很多失去孩子的父母亲在很长一段时间内都坚信自己的孩子还在只是跟自己开了一个大玩笑,他们会回到我身边,也许只是一个噩梦。父母亲对子女的爱,真的能强烈到外人觉得可怕的程度。可是判定脑死后器官移植就能帮助其他的人重获新生,他们是在那个定义上的活人,他们即使不健康,有缺陷但那是身体层次的,可以改善和补救,甚至更换一些重要的器官,在此之后,他们可以和正常人一样去感受和生活。最后妈妈与女儿的告别仪式上,女儿走了也给了妈妈答案,这样的结果对妈妈并不残忍,因为毕竟这个决定是女儿自己做出的,而且每个母亲都将为有这样一位好女儿而欣喜不已。最后她固执的认为,女儿离开的时间是她们告别仪式结束之时,这也是对女儿的爱的坚守,坚守一辈子,一辈子就不会忘记,为有这样的女儿感到骄傲。我常在想,自己愿意签署那份捐赠器官遗体的志愿书吗?这需要打破很多传统的观念以及中华民族几千年的坚守,但这样的坚守不害人,但也救不了人,真的要墨守中庸之道吗?还是试着能不能打破?或者接受对我们有冲击的观念。这是我的思考,而我为小说这样的结局感到高兴,母亲有了自己的坚守,孩子有了自己的选择,母女有了一生中最好的告别,对所有人都是一种解脱。

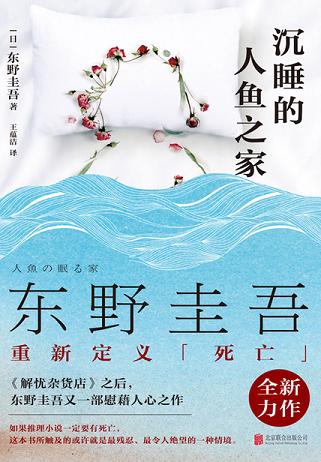

沉睡的人鱼之家读书笔记及摘抄 第(3)篇No.66 守护与告别

瑞穗依靠自主呼吸的机器、尚未损坏的身体,以及仅存的一部分脑功能,居然可以‘活’三年之久,而且身体还可以生长,太不可思议了。遇到这种情况的任何一个母亲,都会和瑞穗的妈妈一样,我想都会抱有幻想。在阅读前三分之一的时候觉得是可以理解的,毕竟这个就是母爱。读到全文二分之一的时候,有点惊悚,毕竟已经脑死亡了,是永远不可能醒来的,好像养着一个巨型娃娃。直到读完的时候,我的鸡皮疙瘩掉一地,真的很庆幸瑞穗妈妈醒悟了,接受了瑞穗的死亡。东野圭吾关于人性的描写,不会让人失望,推荐阅读。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯