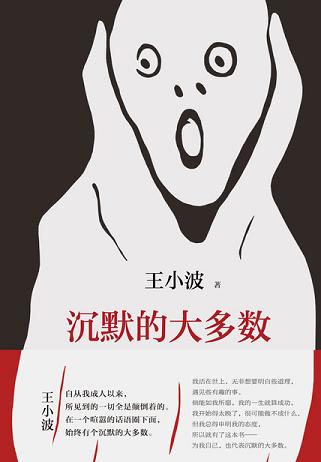

呐呐,很喜欢的一本书,今日凌晨两点半总算是看完了。(ps:虽然此刻还在吃狗粮,耳朵边上还是说书人说着王小波先生的《爱你就像爱生命》,你好呀,李银河~)

鲁迅先生在《华盖集》中写道

“中国一向就少有失败的英雄,少有韧性的反抗,少有单身鏖战的武人,少有敢抚哭叛徒的吊客。”无畏抨击孔孟文学巨匠,真诚热烈,爱恨分明。不随波逐流,逆大多数人的观点,全书提到很多东西,社会、道德伦理、科学、国学、女权...涉及可以说是十分广泛了。

他的角色似武人、是吊客。

开篇自序,

【当时我是年轻人,觉得能洁身自好不去害别人就可以了。现在我是中年人——一个社会里,中年人要负很重的责任:要对社会负责,要对年轻人负责,不能只顾自己。】

不知为何,想起崔永元,在我眼里他是大胆者、是勇敢者、逆行者。

高校老师性侵案一次又一次被爆出;

武理老师让自己的学生叫“爸爸”;

幼儿园多次被爆出让学生吃着质量堪忧的饭菜;

大多数的人,包括我自己,因为很多事情,不能在很多时候不敢说、不能说。

而崔永元,中国传媒大学的教授,为自己、为社会、为国家,为不成为这沉默的大多数发了言,申了名,作了榜样。正如张载所言“为天地立心,为生民立命。”

他又借罗素的话说

【在这个领域里发议论的人总是在说:这个不宜提倡,那个不宜提倡。仿佛人活着就是为了被提倡。要真是这样,就不如不活。罗素先生说,参差多态乃是幸福的本源——弟兄姐妹们,让我们睁开眼睛往周围看看,所谓的参差多态,它在哪里呢?】

从小我们被要求,被提倡,我们应该怎么生活,请你务必好好的生活、务必好好读书、务必要努力、务必谦虚...这些仿佛一个套子,把人死死的套住。可是人活着不是为了被提倡,参差多态才是幸福本源。

他说:“话语教给我们很多,但善恶还是可以自明。话语想要教给我们,人与人生来就不平等。在人间,尊卑有序是永恒的真理,但你也可以不听。”

他说:“有些人认为,人应该充满境界高尚的思想,去掉格调低下的思想。这种说法听上去美妙,却使我感到莫大的恐慌。因为高尚的思想和低下的思想的总和就是我自己;倘若去掉一部分,我是谁就成了问题。”

他说:“摩尔爵士设想了一个细节完备的乌托邦,但我像罗素先生一样,决不肯到其中去生活。”

......

这是我不得不喜欢的王小波。

他喜欢罗素,字里行间的穿插罗素各种名句,嗯,大概是名句吧。罗素说“真正的伦理原则把人人同等看待。”罗素先生的《西方哲学史》云云,罗素对《理想国》的评价、对《乌托邦》的评价、

罗素于王小波,王小波于我们,大概是一种影响者与被影响的关系吧,有趣的很。

关于对孔孟之道的抨击,对国学的言论我相当佩服了!

在[我看国学]这一章节中

【《孟子》我也看过了,觉得孟子甚偏执,表面上体面,其实心底有股邪火。比方说,他提到墨子、杨朱,“无君无父,是禽兽也”,如此立论,已然不是一个绅士的作为。至于他的思想,我一点都不赞成。有论家说他思维缜密,我的看法恰恰相反。他基本的方法是推己及人,有时候及不了人,就说人家是禽兽、小人;这股凶巴巴恶狠狠的劲头实在不讨人喜欢。至于说到修辞,我承认他是一把好手,别的方面就没什么。我一点都不喜欢他,如果生在春秋,见了面也不和他握手。我就这么读过了孔、孟,用我老师的话来说,就如“春风过驴耳”。我的这些感慨也只是招得老师生气,所以我是晚生。】

【我还看过朱熹的书,因为本科是学理工的,对他“格物”的论述看得特别的仔细。朱子用阴阳五行就可以格尽天下万物,虽然阴阳五行包罗万象,是民族的宝贵遗产,我还是以为多少有点失之于简单。举例来说,朱子说,往井底下一看,就能看到一团森森的白气。他老人家解释道,阴中有阳,阳中有阴(此乃太极图之象),井底至阴之地,有一团阳气,也属正常。我相信,你往井里一看,不光能看到一团白气,还能看到一个人头,那就是你本人(我对这一点很有把握,认为不必做实验了)。不知为什么,这一点他没有提到。可能观察得不仔细,也可能是视而不见,对学者来说,这是不可原谅的。还有可能是井太深,但我不相信宋朝就没有浅一点的井。用阴阳学说来解释这个现象不大可能,也许一定要用到几何光学。虽然要求朱子一下推出整个光学体系是不应该的,那东西太过复杂,往那个方向跨一步也好。但他根本就不肯跨。假如说,朱子是哲学家、伦理学家,不能用自然科学家的标准来要求,我倒是同意的。可怪的是,咱们国家几千年的文明史,就是出不了自然科学家。】

【我个人认为,我们民族最重大的文化传统,不是孔孟程朱,而是这种钻研精神。过去钻研四书五经,现在钻研《红楼梦》。我承认,我们晚生一辈在这方面差得很远,但也未尝不是一件好事。四书也好,《红楼梦》也罢,本来只是几本书,却硬要把整个大千世界都塞在其中。我相信世界不会因此得益,而是因此受害。】

这一章节我觉得其实可以改为[王小波diss孔孟程朱],那个!我!王小波!佩服牛顿、莱布尼兹,特别是爱因斯坦,因为人家想出的东西完全在我的能力之外。这些人有一种惊世骇俗的思索能力,为孔孟所无。我佩服古代中国的劳动人民。劳动人民发明了做豆腐,这是我想象不出来的。不好意思,程朱理学,我,呵呵。。。。。

关于我在这本书中看到的,学到的东西可以说是很多了,真真的是十分有趣的人。作者章章展现的问题,至今我都能在当代社会瞧见,不免有些叹息,这本书可以说是跨时代了!本想着以书章节和事件对比,没有个千把字估计写不完,想着还是放弃,不过读后随记罢了。

撇开本书种种不谈,就作者本人之博学,一览无余。有人说,不知道看什么书,有什么好书可以看?

张佳玮曾经写道

只对我私人来说,他的书教会了我许多东西。《我的师承》里对翻译和语言的看法,他对于文体的看法,通过他才了解了罗素、马尔库塞、卡尔维诺、奥威尔、莫迪阿诺(最后这个名字我第一次看到是《万寿寺》里)、《太平广记》、维特根斯坦(这个名字我首次看到,也是从他一篇杂文里),等等。

而我跟他感触基本一致,

作者的写作手法、文体、语言、逻辑思维,令人感叹。“好看的皮囊千篇一律,有趣的灵魂万里挑一。”

我想,我大概,看到了灵魂。

沉默的大多数读书笔记 读后感 第(2)篇这本书不长,却看着我非常的费力,需要逐字逐句的读和思考,这是本不可多得的好书。他的书带有极强的思辨性,如果看过《乌合之众》是这本书就会知道,群体以及群体心理的特征,当个人是一个孤立的个体时,他有着自己鲜明的个性化特征,而当这个人融入了群体后,他的所有个性都会被这个群体所淹没,他的思想立刻就会被群体的思想所取代。而当一个群体存在时,他就有着情绪化、无异议、低智商等特征。王小波在书中讲到中国社会就带有这种明显的色彩,虽然书中的时间跨度是70年代到90年代之间,可是看到时下中国,依然是如此!沉默的大多数,是这个社会的众生像,我也算是一个沉默的人,在这个社会当中,我们害怕表达想法,害怕变成那极少数。我们习惯着,不去跟人争执,被教育养成了多一事不如少一事的惰性。

《沉默的大多数》里提到的一些观点我是非常认同的。比如群体是盲目无知的,并不以理智去判断和决定,而且再优秀的个体陷入群体之中都容易变得愚蠢,另外群体意见的传染性也是极强的。

那个时代王小波能写出这样的文章,是非常勇敢的,无怪乎被称为中国的卡夫卡,虽然王小波的文字里没有那么多的煽动性,从他的文章里看不出愤怒和呐喊,但他是以一种隐喻、缓和的方式说自己的思想,讲自己的道理,因为他本人就很反感洗脑,所以他不是要把他相信的一套灌输给你,而是提醒你应该去独立思考。他想去感染的也并非一帮愚昧群体,而是希望启发一个个理智的个体,当这些个体的数量达到一定规模的时候,量变也就可以产生质变了。所以说这样的作家和这样的文章可以算是社会质变的催化剂,对社会精神文明的进步起到了很大的作用。

本书也教育我们作为读者要独立思考,具备批判精神,他本人就是这么做的。当下的时代是信息泛滥的年代,如果没有基本的对信息的辨别能力,就只能人云亦云。而有着独立思考能力的人往往也会选择沉默,也许是觉得说了没用,又或者是觉得说得太多显得轻浮,自己心里明白就好。这其中又有一部分人是看不起其他人的,看不起不会思考的人,同样也看不起把自己的思考说出来的人。当然这种清高或者说傲慢也是有道理的,这是每个人的权力,我认为也应该尊重这种真实表达的傲慢,尊重这种可能推动社会进步的沉默!

这篇评论最后我想用一句在《大明王朝1566》里的话来结尾,遇事三思,思进,思退,思变!

沉默的大多数读书笔记 读后感 第(3)篇很想看一看这位充满思辨的理科生王小波的文章,体会一下这位与众不同的作家是怎样俘获大家的内心的。

沉默的大多数。尽管全书不仅仅讲的是这一篇文章,但读完却感觉每篇文章都有王小波独特的“沉默”的味道。因为“沉默了”,无人讲述,便将心中所想付诸于纸笔。而为什么“沉默”呢?因为要做一名“君子”――假设街上有人打架,一定会有人团团围住,却不一定有人劝架,倘若劝架不就和野蛮人一样了吗?你动了手便不能够称为君子。

中国人似乎一向崇尚吃苦耐劳,谁家起早贪黑劳作在天地里,便被邻里称赞。而假如哪家的孩子不努力干活反而鼓捣一些小玩意妄想代替自己劳动便是不务正业。而对于西方人却总是想尽办法让自己生活的更加轻松。

小波读的书真的好多。所以才能引经据典一般,从中国古代近代,从西方哲学或是戏剧中提取自己需要的内容完善自己所要表达的含义。当然,写着写着还不忘搞笑一句,同样也充满思辨性。让人如愣头青一样,仿佛笑之前需要一下思考,嗯,真的蛮有趣的,然后惊讶于这小子的创造力了。

小波的眼与头脑似乎完美的匹配,一双发现细微的眼和不断琢磨的头脑。以往我们信以为常的事他却总要提出点问题,却也总能说服你,最后也不忘加一些当代的大背景大条件告诉我们,嗯,这个方案有点唐突,还是不行的。

或许,所以这样,他就沉默了。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯