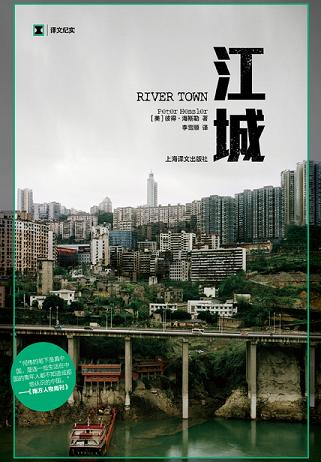

一部离自己生活如此贴近的书,一个和自己这样相连的城市,江城–涪陵,曾经有人说她是福地,我坚定的相信。

很喜欢这部书的写实,非常的真实,犹如亲身经历,特别喜欢书中对于大坝的议论和描述,让我重新以新的时间来看待这个伟大的工程,关于政治部分的内容也非常感兴趣,总觉得不够多。

《江城》是自己最想收藏的一部书,不因其他,只为缘分,过去总听别人说这部书,当自己真实的去读才发觉真的很好,非常喜欢书中的一句话:身为外国人,我在1996年至1998年间学会了热爱涪陵。令我心怀感激的是,我有机会记录了那些年的人和事。我会怀念我所熟悉的每一个地点。我同时心怀感激的,是这座城市的大多数人对于未来充满了乐观。我很快就会回去,我期待着这样的旅程。再次回到长江上的感觉真好,哪怕它的旧时激流只存于我的记忆之中。

我想,我也爱上了涪陵

同样的心怀感激

怀念所熟悉的每一个地点

江城读书笔记及摘抄 第(2)篇这是一场非常有意思的一本书,在自己的国家生活了30年,感觉还不如一个美国人在中国生活两年,对整个中国整个社会,观察的细致。不得不佩服作者的洞察力,以及文笔。它生动的描绘了当时的整个社会环境,以及的人物性格。这是一本很有历史感的书,我觉得历史就应该这么写。历史不应该是干条条,而是应该有温度,有温情,有性格,通过这本书,我可以更好的了解到,当时的中国人的性格,整个社会的经济发展状况以及社会环境。读书不能全信,也不能不信。这是一本从第三视角观察中国,观察中国社会的一本书,有些地方是不能沟通的,但大多还是比较有共鸣的,值得一看。纵观整个中国社会的发展历程,也有助于我们更好的了解当下,展望未来,能更清楚的认清自己在整个社会中的位置,所扮演的角色,也能更平复自己的内心心态。我是谁?我在这个社会扮演了什么角色?我的未来在哪里?活着的意义是什么?我该如何活着等等,都值得我们思考。

江城读书笔记及摘抄 第(3)篇花了八个多小时,看完了一个在重庆涪陵支教的美国老师写的关于20世纪90年代的记忆。他观察细腻,立场中立且陌生化,性格豪爽,有很多中国朋友,又有悲天悯人的情怀,和流畅幽默的写作能力,这一切种种,有了这样的一本书,这样的一个视角。

一本描写中国上个世纪小城市的故事,它具有普适性;一个受着西方自由思想影响的美国人,去看一种全然不同的文化,有距离,它可以看到更多我们习以为常的东西,比如他对中国人『笑』的观察,即使悲伤,也会挤出的笑容。更重要的是,他不偏激,温和中立,又兼有同理心,俨然一个容器,耐心得装下所有。

看到已然流逝的江城以及原来人们的生活,看到同为一种文化影响下的同类,优点和缺点。好像一部电影,静静地柔柔地讲诉,很近又很远。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯