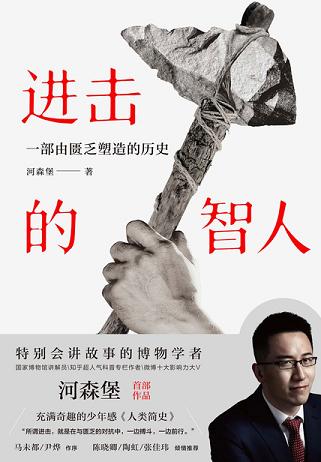

我曾经被问到,如果不考虑内外部的所有客观因素,单凭个人主观意向,你最想做的工作是什么?我想了一会儿,觉得我实在没有什么很想做的高端大气的工作,最后给出的答案是,博物馆讲解员。对方有点诧异。我解释说,这个工作满足我对“喜欢的工作”的一切幻想:能和很多不同的人交流,能输出知识,能学到东西,不用每天对着电脑坐着。大学的时候在北京的鲁迅博物馆做过一年志愿讲解员。在那里,没事的时候和博物馆的老师聊天,听他们讲每一件展品背后的历史;遇到过研究鲁迅先生的外国老师,一边讲一边跟他聊,听他谈了很多自己的看法;也遇到过很敬重鲁迅先生的老人,他遍访先生生前生活工作的地方,也跟我讲了很多在绍兴、在上海的鲁博陈列。那一段经历让我觉得,博物馆里的讲解员,几乎就是一个与历史对话的人:你对历史发表见解,而历史透过那些陈列品给你的回应,散落在与无数观众的交谈里,在每每被问到却答不上来的问题里,在对那些问题的思考和求索里。我因为喜欢博物馆讲解员这个工作,从一早知道河森堡开始就对他很是关注,所以他的这本处女作,我是一定要读的。说不上荡气回肠惊天动地,但作为一个作者的处女作而言已经非常好了。这算是一本按照人类进化、文明发展的时间为顺序,以“匮乏”为主线编就的科普文集,上部探讨匮乏如何塑造了当今的人类,下部讲述匮乏如何书写我们的文明。这种用“匮乏”来解释一切的观点,看似有点极端,其实恰恰触到了所有进化、发展的最底层逻辑:于人类进化而言,是“适者生存”;于文明发展而言,是“行为的动机”。自然选择的筛选逻辑只有一条,就是“适者生存”。而“生存”的底线,就是获取足够的资源维持生命的延续。在资源丰饶的环境里,大家相安无事,选择也就不会定向发生。而当匮乏来临,它就成为考验生存能力的门槛,跨过去的就获得资源以生存,跨不过的就只剩下灭亡。所以一路走来的智人,在跨过一道又一道门槛的过程中,被一次又一次选择,终成为今天的样子。文明发展看上去是被人类自己左右的,而人类行为的底层是“动机”。按照马斯洛的理论,动机还可以分层,最底层是“满足生存的需要”。又绕回来了,依然是为了生存,依然要对抗匮乏。从这个角度去考虑,人类历史上的战争或许多数也是被匮乏驱动的。土地资源的匮乏,劳动力的匮乏,生产原料的匮乏……自然与历史就是这么绝对理性,又这么绝对残酷。这本书像拍电影一样,把这种理性和残酷都视觉化,定格在人类历史的每一帧画面里。很奇怪的是,这些画面居然有种“残阳如血”般残忍却诗意的美,让我觉得今天我活着,且不受饥寒,真是件太过幸运的事。最后想说,请扣掉这本书校对编辑的鸡腿。“高纬度”写成“高维度”这样低级的错误在书中至少出现了三次。还有金属的“熔化”写成“融化”,当然这个错误比起前一个“高级”一点点。不过瑕不掩瑜,毕竟知识体量足够大,还是非常值得一读的。

进击的智人读后感心得体会 第(2)篇1. 进化论“物竞天择”的应用,突变的性状如果更适应自然环境,能繁衍更多后代,越来越多个体拥有这个性状。外祖母可以帮助年轻母亲照顾婴儿,母亲可以采集更多的食物,提高存活率,长寿的基因得以延续;深肤色有助于阻止叶酸水平下降,生育能力不会减弱,热带地区的人们都是深肤色等等...将这一系列的性状反推回去,结果十分奇妙。2. 自然气候的改变使得资源的匮乏更加剧烈,迫使我们迁徙到具有更丰富资源的土地上,如走出雨林的祖先们,南北朝南迁的北方少数民族等等一系列例子,也正是这样的迁徙,加剧了我们与其他物种与民族的冲突矛盾。3. 本书的关键词是“匮乏”,可以说是“匮乏”得以让南方古猿进化成智人,即便是现代化的今天“匮乏”也是我们生存需要克服的问题。4. 本书的缺点也很明显,作者并没有明确的观点,所诉的只是假说的罗列,属于快餐式的生物书。另外,将朝代的灭亡直接原因归结于自然灾害略显简单,不同时期的封建社会一定具有不同的冲突、矛盾纠结在一起的复杂性。

进击的智人读后感心得体会 第(3)篇非常好看以至于一口气看完了的书

全书主要分为两部分,第一部分是世界史讲述了人类如何一步步从南方古猿到能人再到智人的进化路程。第二部分为中国史,主要讲述了进入中华大地之后的智人是怎样一步步发展成为中华民族的。

如果说第一部分是讲述人类如何不断的进化大脑以适应甚至征服环境的话,第二部分则反应了环境对人的影响多么深刻,在自然面前人类是如此脆弱。和第一部分的科普文相比,第二部分简直就像恐怖小说,尤其是讲殷商的活人殉葬和几次大饥荒中人类相食的场景,让半夜两三点看书的我引起强烈不适[吐][吐][吐]

虽然有些部分引起生理强烈不适,但整本书还是非常引人入胜的,内容很详实,表明了引用的观点,对于深奥的专业名词也解释的很清楚,应该跟作者国博解说员的背景有关。

总之是一本科学有趣又能拓宽视野的人类学/考古学类书籍。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯