终于看完了这本多年前就想看的书。一直以来很排斥看译文书籍,因为语言的魅力和作者的原文表达总会在翻译中打折扣,但看完这本书才发现,即便是译文,也不影响读者对故事的理解和对故事背后隐藏的道理以及人生的感慨。nn人们数不清她的屋顶上有多少轮皎洁的明月,也数不清她的墙壁之后那一千个灿烂的太阳。我对阿富汗这个国家的印象就很简单的两个字:战乱。近几年认识了一些阿富汗的朋友后,看他们也都在美国接受高等教育,过着跟其他国家的人一样的生活后,我才觉得,可能是我自己对政治太孤陋寡闻,阿富汗早已结束战乱了吧。我难以想象2000年之后,当我们都过着新科技带来的新生活的时候,还有数以百万计的人忍受着饥饿和贫穷以及战争带来的骨肉分离。这更使得我佩服战乱中莱拉的爸爸。在那个不知道什么时候就会被炸死的日子里,在那个全国都重男轻女的社会里,他对未来,对女性,对教育的认识让我不得不产生敬佩心,它是一位很伟大的父亲。除了她的安全之外,他生命中最重要的东西就是她的教育。婚姻可以等待,教育却不行。如果一个社会的女人没有受过教育,那么这个社会就没有进步的可能,莱拉。没有可能。国家和社会对于女人的需要,要远远大过于男人和家庭对女人的需要。反过来说,受过良好教育的女人对这个社会这个国家所带来的影响和帮助是远超于对她的爱人和家庭的。nn书中莱拉的爸爸对她妈妈的爱,是一个谦卑的丈夫对终日沉浸在悲伤和幻想中的妻子最朴实无华的爱,尽管这个妻子经常嫌弃他,觉得他不参加圣战,是个没有信仰的男人,但他却依然不离不弃。莱拉记得妈妈有一次对爸爸说,说她嫁了一个没有信念的男人。妈妈不明白。她并不明白,其实她自己就是他生命中最为坚定不移的信念。莱拉的爸爸也同样的在战争中失去了两个儿子,他剩下的是他唯一的女儿,他很爱莱拉,他想带着莱拉离开喀布尔给她一个新的生活,但他更爱他的妻子,更尊重他的妻子,未能得到她的同意,即便炮火连天,他也不曾抛下她独自带着女儿离开。nn政权更迭难以避免军阀混战,而任何的为民而战、为自由而战、为和平而战,都要手无寸铁的普通人民付出惨重的代价。莱拉的哥哥,莱拉的男朋友,都无一幸免。自从塔利班占领阿富汗以后,以前那些对女性的无理要求更是变本加厉。女人只能去女人的医院,男人的医院不给治疗;女人的医院简陋不堪,男人的医院样样俱全;女人的医院里的医生护士必须穿着布卡做手术,简直可笑至极。女性不能单独出门,不能上学,不能工作,请问一个国家一半的劳动力都闲置在家,其科技、经济如何发展的起来?去他娘的宗教信仰,给人民带来任何的平静了吗?貌似只带来了借着宗教名义抢占地盘的军阀们吧。我是一个没有宗教信仰的人,顶多爱看一些佛教和道教的经文道理罢了。或许我永远无法理解一个国家对一种宗教的信仰可以虔诚到怎样的地步。在我看来,宗教不过是统治阶层用于统治和管理平民的意识武器。我看到的是,那些打着宗教旗号的人,欺负手无寸铁的老百姓,对他们飞机大炮狂轰乱炸,他们自己的宗教信仰和约束呢?那些军阀滥杀无辜的时候,他们是怎么跟自己的真主和解的?是如何过了自己信仰这一关的?而那些平民百姓为什么就能做到那么温驯的听由他们摆布呢?当他们饱受战争之苦时,真主在哪呢?怎么不救他们于水火之中呢?他们又是怎样说服自己继续相信真主,继续受他人摆布的呢?宗教显然已成为人生的累赘而不是能升华人生的信仰。这一切让我想到了一些中国人的迷信,生病了不去医院,不吃药不打针,而是做一些奇奇怪怪的仪式。明明已经千疮百孔了,却还如此这般执迷不悟。真真是看的我又气又急,哀其不幸怒其不争!nnn除了对残酷战争以及愚钝人民的描写,作者对于友情和爱情的描写也是细致入微,比喻和象征都是恰到好处入木三分。男孩对待友谊,就像他们对待太阳一样:它的存在毋庸置疑,它的光芒最好是用来享受,而不是用来直视。我仔细回想一下,果真如此。女孩之间的友谊是要一直一直陪伴的,一起聊天,一起吃饭,一起逛街,一起上厕所,一起与对方不喜欢的人为敌。女孩子会因为今天你跟我不喜欢的人说话了,我就要跟你闹别扭,年轻的时候会质问好友为什么要跟自己不喜欢的人说话,年长之后则会选择默默拉开距离。总是直面彼此的感情,敢于质问这段友谊。而男生的友谊从来不多费口舌,不去质问对方你怎么跟另一个人走的比我近,也不去质疑我们之间的友谊纯度和浓度,只是在哥们需要的时候伸出援手,像一座山一样,让对方感受到,我一直在。除此之外,作者对于失恋的不同阶段的感觉以及多年后回望往事的心境描写十分到位。刚刚失恋时,像一个艺术爱好者在一座起火的博物馆中奔跑那样,抓住一切——某个眼神,一声低语或呻吟——她能够从毁灭中拯救出来的东西,予以保存。但时间是最不能原谅的大火,事到头来,她终究未能完整地挽回记忆。然而,当时间的长河匆匆向前,召唤死去已久的回忆、掸走它上面的灰尘、使它重新浮现是一件越来越耗费精力的事情。nn莱拉是不幸的,但与玛利亚姆比起来,她又幸运太多了。她有自己的孩子,跟心爱的人的孩子。她以为已经去世了的心上人竟在多年后又重新出现在她的生命里,带着她和两个孩子,去另一个城市,给了她一个完整的家,一个幸福的家。有什么比这种经历无数挫折和痛苦之后,与情人再续前缘更幸福的呢?然而,幸福也总是要付出代价的。这一切美好结局,都是建立在玛丽亚姆的牺牲上。莱拉最终意志坚定地重回阿富汗,让她在战乱中死去的父母和两位哥哥通过她的眼睛,见证了劫后余生的喀布尔。

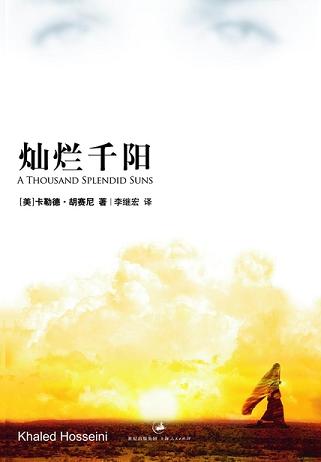

灿烂千阳读后感1000字 第(2)篇胡塞尼继《追风筝的人》的又一著作。

不同的是,读《追风筝的人》是在高中,一口气读完了。而读《灿烂千阳》却花了好长的时间。

或许这就是好的作品的两种境界吧:1.想要马上读到底;2.舍不得读完。

这本书,让我了解到20世纪阿富汗在战乱环境下难民的生活,主要的是刻画了阿富汗女性当时遭受的万般苦难。

《追风筝的人》最深刻的一句话是“为你,千千万万遍。”

而《灿烂千阳》我想总结的是“很多时候的一次,就是天地相隔、就是生死之别、就是爱恨两茫茫。”

娜娜为了不让女儿离开自己,挽留女儿玛丽雅姆,就一次,失败了,她自杀了…

玛丽雅姆为了见亲生父亲,满怀期望,然而被躲避,就一次,还被父亲把自己嫁给了暴躁的拉希德,以后,再也没好好地见过父亲……

莱拉和塔里克相爱,把自己交给对方,就一次,怀了孕,然而塔里克不知情的情况下和家人逃难去了……

在拉希德的压迫下,玛丽雅姆终于忍受不了,彻底反抗一次,将其打死,就一次,玛丽雅姆被判刑处死,而换取莱拉的幸福……

太多太多了,一时半会说不明白,内心懂。

愿世界和平。

Peace & Love & Respect.

灿烂千阳读后感1000字 第(3)篇灿烂千阳来自一首诗,原来英文是一千个太阳的意思,n原诗翻译所来是:人们数不清她的屋顶上有多少轮皎洁的明月,也数不清她的墙壁之后哪一千个灿烂的太阳。其中月亮代表人们生活中的苦难与挫折,太阳代表的是生活中的美好。小说通过两个女性- 玛丽雅姆和莱拉的视角让我看到了阿富汗屈辱的历史,读作者第一部作品《追风筝的人》已感受到笔者细腻的感情和,读到最后几章一直流泪,同样生为母亲,我能感受到莱拉为了孩子委曲求全,有时候甚至会想如果我在那种情镜之下会如何自保. 一起只知道阿富汗这个国家由于苏联和美国的争斗战火连绵,却没有想到在21世纪还有国家对女性如此的不公,没有受教育权,她们处于男性完全主导的社会体系中,出门要穿着厚厚的布卡,甚至塔利班统治时期,连单独上街都不被允许,一夫多妻,十几岁花季少女被迫嫁给六十多岁的老头子,让我知道这个世界原来并不是都那么太平,还有些人每天生活在战火中,可能一个流弹就把身边的人夺走. 我们生活在和平和物质充沛的国家是何其幸福.n

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯