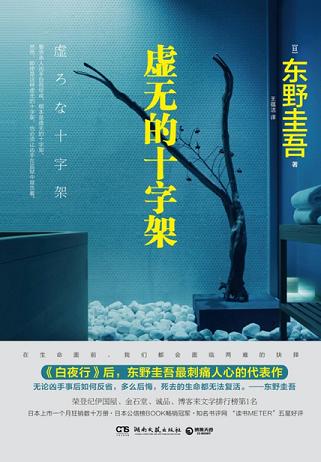

第九本

看东叔的书真的挺长见识的,首先就补了不少日本文化常识,再来是日本的社会现实或者说是不仅仅只存在于日本的普遍现实,今天这本又了解到偷窃癖的存在,思考死刑制度何去何从或者更深入的是背后整个司法制度。

虚无的十字架,虚无是不是就表示十字架真的可有可无?—————“要求杀人凶手自我惩戒,根本是虚无的十字架。然而,即使是这种虚无的十字架,也必须让凶手在监狱中背负着。”

小夜子那段《以废除死刑为名的暴力》真的写得超赞,看完我的感受跟中原是一样的(论·词·穷)

我还是偏向于支持死刑制度的存在,是,可能会有冤假错案,所以死刑应当是一个极其慎重的判决,但慎重不是没有原则的让步,“并非有计划犯案”,“表现出反省态度,期待可以改过向善”,或者考虑到罪犯年纪大,判几十年=无期=变相死刑?曾经我同意用无期取代死刑,现在倒觉得曾经的自己认同无期作为一种精神折磨它的惩罚程度要高于痛快的死刑是一种很可笑的想法,对于不思悔改苟活度日的罪犯,无期给他们提供吃住似乎反而是种奖赏,由此还平白多出一大堆无益支出。死,至少还是一个存在一定震慑力的字眼,死刑的存在也至少可以安抚一丝受害人家属的伤痛。或者不考虑别的,“只要杀人就判处死刑——这么做的最大好处,就是这个凶手再也无法杀害其他人。”

每一个在社会上争议极大的话题都是非常复杂的命题,双方各执一词,各有其理,每次思考都容易摇摆不定,所以为什么要有罪恶存在呢?唉,这就跟警察的存在一样无奈。

虚无的十字架读后感 第(2)篇是毫无悔意的死刑更有力还是背负着沉重的十字架更残酷,这个只能仁者见仁了。

个人还是支持死刑的。反对死刑的有个理由是上帝给众生平等的生命,人无法承担造物者的角色和责任。既然众生平等,任何人也无法以各种明目的理由借口去剥夺他人的生命吧?死刑犯一般是剥夺了其他人的生命,那什么样的惩罚能够算得上恰如其分呢?我想就是死刑了,防止再次犯下同样的错误,至于给第二次机会的考虑,审判时自会考虑是否死缓。死刑不仅仅是以牙还牙,还有的是震慑作用。有意识想要犯下大罪的人得掂量着是否自己也会遭遇强制剥夺生命…

至于负罪感,十字架等等,只能因人而异,目前又如何去判别一个犯人是真心悔改还是虚假伪装呢?这其中又有多少藏污纳垢的所在呢?阳光照不到的地方或者模糊不清的地方,就是容易有潜规则和暗操作…

虚无的十字架读后感 第(3)篇事实上有很多罪犯的确不能深刻意识到自己的罪行,但也不乏有负罪感强烈的罪犯。

小时候和爸爸在电视上看过的凶杀案,破获凶手时,凶手们大部分会说潜逃的日子每天都东躲西藏,担惊受怕,他们没有勇气自首又期待警察能抓到他们。我想他们行凶之后一直饱受良心的折磨,背负着沉重的十字架,所以才会在记者的采访下流出忏悔的泪水,这其中也不乏对受害人遗族真诚道歉的凶手。

而一些罪犯往往是惯犯,从监狱里出来以后因为没有一技之长或是适应不了社会再次或多次犯罪。也证明了监狱只是在某一段时间内禁锢了罪犯的自由,并没有从根本上改变罪犯,罪犯并没有意识到自己的错误。当然,不管罪犯如何意识到自己的错误,如何得忏悔,也无法使死去的人复活。所以是虚无的十字架吧。

2017第三十本『虚无的十字架』

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯