事实上没有一部小说能够做到真正完成,小说的定稿和出版只是写作意义上的完成;从阅读和批评的角度来说,一部小说是永远不可能完成或者是永远有待于完成的。

一个人成长的经历会决定其一生的方向

有时候,人生和写作其实很简单,一个梦,让一个记忆回来了,然后一切都改变了。

挪威易卜生的一段话,他说:“每个人对于他所属的社会都负有责任,那个社会的弊病他也有一份。”

中国有着漫长的封建制社会,中国人在这样的社会体制里是没有个人空间的,其个人空间只能在自己的家庭中表达出来。巴金的《家》揭示了过去时代中国人的生存方式。

《红楼梦》里薛宝钗所云:“好风凭借力,送我上青云。”

为什么有人总是赞美生活的丰富多彩?我想这是因为他们善于品尝生活中随时出现的意外。

文学里所有伟大的想象都拥有其现实的基地

如果文学里真的存在某些神秘的力量,那就是让我们在属于不同时代、不同民族、不同文化和不同环境的作品里读到属于自己的感受。文学就是这样地美妙,某一个段落、某一个意象、某一个比喻和某一段对话等,都会激活阅读者被记忆封锁的某一段往事,然后将它永久保存到记忆的“文档”和“图片”里。

阅读文学作品不仅可以激活某个时期的某个经历,也会激活更多时期的更多经历。而且,一个阅读还可以激活更多的阅读,唤醒过去阅读里的种种体验,这时候阅读就会诞生另外一个世界,出现另外一条人生道路。这就是文学带给我们的想象力的长度。

想象就是从现实里爆发出来的渴望

一个伟大的作者应该怀着空白之心去写作,一个伟大的读者应该怀着空白之心去阅读。只有怀着一颗空白之心,才可能获得想象的灵魂。

我知道真正的心理描写其实就是没有心理。

作家的家最好安在妓院里,白天寂静无声可以写作,晚上欢声笑语可以生活

一个作家的写作影响另一个作家的写作,如同阳光影响了植物的生长,重要的是植物在接受阳光照耀而生长的时候,并不是以阳光的方式在生长,而始终是以植物自己的方式在生长。我意思是说,文学中的影响只会让一个作家越来越像他自己,而不会像其他任何人。

什么是文学天才?那就是让读者在阅读自己的作品时,从独特出发,抵达普遍。

威尔斯的话:“一个人的传记应该由一个诚实的敌人来写。”

他的故事总是在单纯里展现出复杂

我一直以为进入外国经典文学最好是先从大仲马开始,阅读的耐心是需要日积月累的,大仲马太吸引人了,应该从他开始,然后是狄更斯他们,然后就进入了比森林还要茂密宽广的文学世界,这时候的读者已经有耐心去应付形形色色的阅读了。

日本的文学作品在处理细部描述时,有着难以言传的丰富色彩和微妙的情感变化,这是日本文学独特的气质。

对细节的迷恋正是日本的独特气质

在世的人来探望去世的人时,应该递上一张自己的名片。如此美妙的细节,让生与死一下子变得亲密起来。或者说,名片箱的存在让生者和死者拥有了继续交往的隐秘的权利

一位救助过犹太人的普通人说过一句朴素而又震撼的话:“我不知道犹太人是什么,我只知道人是什么。”

人就是这么奇怪,冠冕堂皇的语言学起来累死,可是脏话一学就会。

一位古希腊人说得好:命运的看法总是比我们更准确。

“我们多年父子成兄弟,对吗,儿子?”

不能用过去的经验来想象今后的生活。

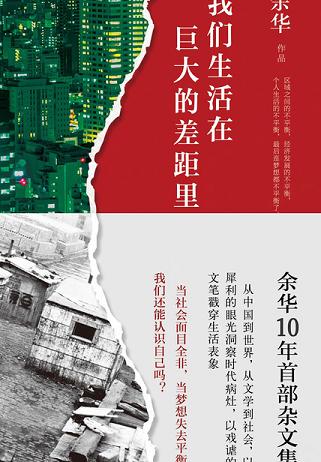

《第七天》争议大的根源是民众对荒诞的司空见惯,习以为常,乃至见怪不怪,对荒诞的纵容使荒诞化为平常。我们生活在巨大的差距里读后感1000字 第(2)篇

读的时间跨度有点长,中间读其他书籍耽搁了好久,不过做了60条笔记,也能看出这本书的意义所在。

刘瑜姐姐的杂文也是这样一气呵成,不过她的文章更可爱一些。而读了余华的杂文,觉得他太接地气了,这本书的语气实在像是我与余华面对面,我是听众,他是讲者,距离那么近,听的那么明白那么清。

我之所以选择“飞翔和变形”作为第一个题目,是因为二者都是大幅度地表达了文学的想象力,或者说都是将现实生活的不可能和不合情理,变成了文学作品中的可能与合情合理。当然大幅度表达文学想象力的不仅仅是飞翔和变形,还有人死了以后如何复活。

不得不赞叹,作为一个作家,知识面非常广了。

这就是我的写作,从中国人的日常生活出发,经过政治、历史、经济、社会、体育、文化、情感、欲望、隐私等等,然后再回到中国人的日常生活之中。

他揭示生活,也在描写自己。看似通俗的语言,却能够一语中的。喜欢这样的作家,真实又明智,丰富的人生经历,丰富的思想,睿智的文字。

不过总觉得这本书还能再精致些,球赛那一章我都没有怎么好好看,毕竟我实在不认识,也没什么兴趣,倒是划了几个好句子。

其实杂文集能更真实的表现一个作家,他的生活,思想,兴趣爱好……后来读刘瑜《观念的水位》,实在挺辛苦,毕竟很多政治术语我都听不懂……相比之下余华的这本就容易读多了。

文学就是这样地美妙,某一个段落、某一个意象、某一个比喻和某一段对话等,都会激活阅读者被记忆封锁的某一段往事,然后将它永久保存到记忆的“文档”和“图片”里。同样的道理,阅读文学作品不仅可以激活某个时期的某个经历,也会激活更多时期的更多经历。

而且,一个阅读还可以激活更多的阅读,唤醒过去阅读里的种种体验,这时候阅读就会诞生另外一个世界,出现另外一条人生道路。这就是文学带给我们的想象力的长度。

阅读真是奇妙的过程,自己读别人的思想,引发共鸣或者异议,像是两个人在不同的时空进行的对话,非常迷人了。

我们生活在巨大的差距里读后感1000字 第(3)篇总感觉前一百页看得特别慢 后一百页看得飞快[微笑]

总是断断续续地看 脑子里留下的印象也总是片段的 不成体统

看开头以为是杂文集 就喜欢这种批判现实的 铿锵有力的 看了一会变成写小说的了 讲了想象力 灵魂 生死 死而复生 。。一大堆 正苦恼着读好慢 生涩难懂 又转画风变成对各名家大师们的讲述了 受益匪浅 目不暇接的文学明珠 再就是各国游记了 其实我挺奇怪 明明常用的是某某游记 为啥他要用某某笔记呢 细看内容 说是某某日记也是行得通的呀 作者不仅想象力飞驰 行动力也是飞越的 五湖四海算个啥 作家大人怕是要集齐五大洋七大洲才会欣慰的

身为作家 真的啥都是一副很懂的样子 这让人很是羡慕呀 读到后面讲南非讲足球 美国讲篮球 真的第一次有弃读的冲动 叙述得在高明 奈何不了我对内容不感兴趣呀ORZ[快哭了]

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯