《孤儿列车》——裂缝中的阳光

-01-

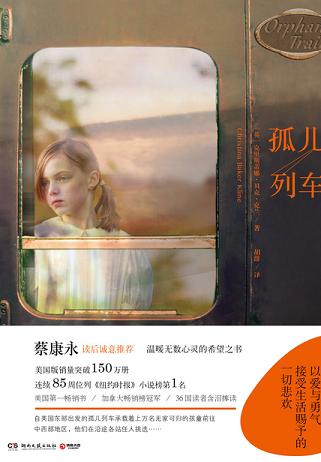

我的这本纸质书是前几年在笔稿读书上兑换积分得来的,我一直留着没有看,也差点错失这个令我感动的故事。书的背面有一段话,简述了这本书的故事。

书里交错着两个人的故事,莫莉与薇薇安,多年前年少的薇薇安一九九几年的过往,与莫莉二零一几年的当下,交错的时空给人一种迷离感。

书里先缓缓展开的是莫莉的故事,莫莉是孤儿,她有一个与叛逆的外表不相符的爱好:读书。她最爱的一本书是《简爱》,爱到着迷,甚至有一次在书店里偷了一本破旧的《简爱》,还不幸被抓了。

因为这个“污点”,莫莉不得不去做社区服务,也因为遇见了薇薇安,这一次遇见令薇薇安回忆起那些过往,最后她们温暖了彼此,也进行了自我救赎。

我喜欢莫莉,这个女孩虽穿着怪异(爱哥特式风格着装,爱穿鼻环),个性略显桀骜,却是一个内心十分柔软善良的女孩。是的,女孩,故事开始,她才17岁。

这个女孩和古怪的薇薇安整理阁楼,她们并没有真正整理多少东西,即使这个女孩有些担心这样下去会完成不了自己的社区服务,也还是理解并默默陪薇薇安,回忆了由旧物引发的往日时光。

-02-

漫过时间的河流,薇薇安时7岁。此刻她还不是富婆薇薇安,只是一个随父母移民来的爱尔兰女孩妮芙。

只是,不幸,后来家人被大火烧死了,妮芙就成了一个孤儿,时9岁。她踏上一趟载满孤儿的列车,并被改名为多萝西,身不由己的人生也由此开始。

第一次,多萝西被收养是被当做一个缝纫童工,饱受欺压,没有工资,还不能上学。不过,即使处于这样的悲苦环境她也遇到过好心人——范妮,范妮带给她温暖,抚慰她孤苦的心灵。这样的生活很快结束,股市大跌,“收养”多萝西的家庭无力再养更多人。于是,她又成了孤儿被送了回去。

第二次,多萝西被收养是为了照顾一大帮的孩子,被卧床的女主人欺辱,唯一庆幸的是能上学。但你可能想不出人心的丑恶,刚十多岁的她差点被男主人强暴。于是,她逃了。

也幸而她逃了,要不然可能是无望的深渊。后来,她遇上好老师拉森小姐和好心人墨菲太太,在她们的帮助下被引见给尼森家——给予她家的温情的尼森夫妇。这是她最后一次被收养,从此她成了有父母宠爱的薇薇安。

虽然不是所有离别都能盼来重逢,但失去的会以另一种方式回来。后来,薇薇安同孤儿列车上的男孩重逢,因为爱情结合,幸福美满。

但不幸也仍跟随着她,丈夫在战争中去世,她独自生下一个女儿,因为无法面对只得把女儿送人,然后再婚……

-03-

薇薇安的一生可谓跌宕起伏,但她不敢回忆过往,直至这个同是孤儿的女孩莫莉闯入她的生活。

其实,她们相互影响。最开始是薇薇安的宽容和善良拯救这个女孩,莫莉得到薇薇安的善意帮助,在被赶出家门之际,有了住所。薇薇安不计较莫莉的欺骗与她身上的那些“刺”,接受她,让她一点点回归本真。

莫莉的勇敢与善良似乎也感染了她,令她知道了妹妹梅西仍在人间解了她的心结,令她得知女儿的下落后,能鼓起勇气去约见。故事的最后一幕是,91岁的薇薇安与七十多岁的女儿终于见到彼此……

《孤儿列车》书上有一页提到,薇薇安发现有故事出版的乘客都有相似的一幕,无论怎样孤苦经受磨难,但最终都有了一个幸福的人生。或许,无论怎样裂缝中总有阳光,至少我如此坚信。

孤儿列车 读后感 第(2)篇20180118 致敬我们的失去

——读《孤儿列车》

孤儿列车是真实存在的一趟列车,载着不计其数的孤儿,在美国大陆穿梭,途经大小站台时,失去父母与家庭庇护的孩子们,站成一排,令人挑选。

我觉得这个画面不太真实,又异常残酷,充满不信任和试探,甚至是自我怀疑与自我否定。身边人渐渐被挑走,你自己却在列车上穿越了大半个美国。每一个未来都充满了未知,被陌生人领养去到新的家庭是种未知,回到列车上驶向下一个站台也是种未知。

比起寻常夫妻去孤儿院挑选养子养女的过程来说,1854年到1929年间美国的这班孤儿列车,放大了孤儿们被挑选的难堪,不仅要面对失去父母,还要面对自己被选中的忐忑、不被选中以及总不被选中的绝望。

我写不出我能想象到这个画面悲凉程度的三分之一,但愿我想象中的悲凉程度是实际情况的三十倍。

小说主人公之一便是在这班孤儿列车上上下下的薇薇安。她是薇薇安,是妮芙,也是多罗茜,寄人篱下的孩子连自己的名字都说了不算。但所幸只是在悠悠岁月命运的悲欢离合,给了她一个善终,耄耋之际,阴差阳错遇到了莫莉,本书另一个主人公。

其实人设很有趣,充满了戏剧冲突。一个老妪,一个正值青春叛逆期,却又都是孤儿,你情不自禁就想问问她们之间会发生什么。

全书不停切换视角,薇薇安讲述过去发生在她身上的事情,以莫莉的口吻来讲述当下发生的事情,包括她和薇薇安之间的交流。随着彼此之间日渐亲密,莫莉也在变成一个更好更可爱的莫莉。取掉了一排耳钉,取掉了鼻钉,开始像普通的十三四岁女孩子一样为人处事,甚至还想着为薇薇安找到她年轻时曾失去的那些人与爱。

起初注意到这本书,是腰封上的“蔡康永温情推荐”,我合上这本书,心里的确是明亮而温暖。故事在一个充满无限可能与希望之处戛然而止,封底那句“虽然不是所有离别都能盼来重逢,但失去的会以另一种方式回来”,原来如此。

孤儿列车 读后感 第(3)篇一种苦涩无奈,一株命运的芦苇。让我想起《雾都孤儿》想起《绿山墙的安妮》想起《大卫科波菲尔》。辛涩的感觉交织在一起,陪伴薇薇安走过了她的一生。不乏有那个时代金灿灿利息的金牙,只是嗅到了一股铜臭味。不乏有人性的解读,人性似乎是一种永恒的主题,只要有人,就会体现出人性。几抹酸楚,混泪满目,萧条与相逢交杂,逃不过命运的魔爪。孩子的命途最牵动人心。她们是最弱小无力的团体。挣扎不了束缚,摆脱不了捆绑。对爱尔兰血统的歧视,对于异族,异教的排斥。人类对于非同类的一种出自内心深处的排斥。一直不明白的是因为信仰的不同,彼此的排斥。信仰归根结底,是一种思想的不同,也就是对于世界,对于人生,不同的思考方式。如此而已,便被另眼相待,是否有些苛刻。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯