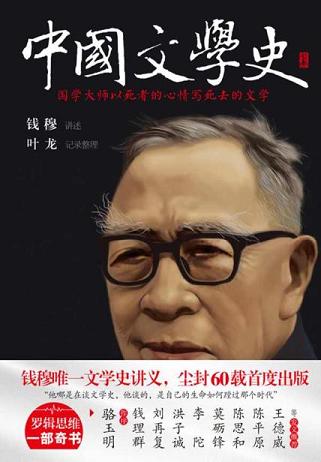

钱穆的著述等身,但不少讲稿没有系统整理成专著。幸好有一位弟子叶龙默默记录之,并整理汇编成几本书:《中国经济史》《中国思想经济史》《讲学札记》,以及这本《中国文学史》。表面看这只是钱穆宾四先生的私家授课讲稿,背后却是一代国学大师对传统文化的“温情与敬意”,对新时代传统文学何去何从的忧思。

在1955年的历史背景下,文学史只是一个载体,承载的是钱先生对于中国传统的文化价值观和文学史意识的考量:“今日,我国还未有一册理想的文学史出现,一切尚待吾人之寻求与创造”。巧合的是,建国初期中国大陆也开始了轰轰烈烈的“文学史”编纂:为了普及西洋文学观念,北京大学中文系举办了由苏联文学理论家毕达科夫主持的“文艺学引论”课程培训,确立了中国古代文学史大纲的编纂方向,大陆的中国文学史开始延续苏联为代表的“西方中心主义”,以小说、诗歌、戏剧作为基本文学形态,强调阶级性、典型化。于是,这些古典文学的大家们被纷纷套上了阶级的轭头,文学成为阶级斗争的表达,成为黑白分明的脸谱化形象。相较之下,前者更如高山流水一般写意,虽详略未必得当,但极具个性地梳理了中国古代文学之“流变” 。

打开这本书,几乎是一气呵成读完了,欣赏它的大胆和任性,没有一般教科书的无趣。除了能跟着钱穆领略中国古人的文字之美,还可以见识一下钱穆作为学者的功夫,比如他比鲁迅更早肯定曹操的文学成就,他通过研究进一步证实了梁启超“五言诗东汉末年才有的主张,屈原死于汉水流域而不是湘江流域,司马迁因为不熟悉当时的地理错将“湘流改“常流”等。钱穆对中国传统文化有多热爱对中国传统文化的失落与断裂就有多痛心疾首,所以在《中国文学史》里对“五四”、对胡适等颇有微言,在他看来中国古代文学与白话文完全可以做到相容共存,完全不必厚此薄彼,失去了中国传统文化中国人将变成一个无根的民族。

《中国文学史》除了正文,两篇序言、一篇自序、一篇跋、一篇附记都是用心之作,特别是本书的特别策划、《深圳商报》记者刘悠扬撰写的附记《以死者之心写死者》深情而有力,完全不像出自一个小女子之手,读者可以借此完整地了解《中国文学史》的成书过程以及笔录者叶龙所付出的艰辛。

《中国文学史》在付梓前曾在《深圳商报》连载,国内外、港台知名学者、教授诸如何佑森、陈平原、黄天骥、陈思和、顾彬、茣砺锋、刘再复等纷纷参与了讨论或争论,并由此引发了一个文化事件。

最后再次向钱穆先生致敬!向出版此书辛勤工作的学者们致敬!

中国文学史 读后感 第(2)篇这是一本听课笔记整理的书,是一本六十年前的听课笔记。我也从学生时代过来的,也有过听课笔记,可是十年以后就一本也找不到了。为什么,叶龙先生六十年后听课笔记还在,而许多人可能学期结束,笔记就丢掉了呢。区别就在于认真和有价值。叶龙先生的笔记不仅是把板书记录下来,还把钱师的每一句每一字都记录下来,这样的学习态度和认真刻苦的学习精神,令我佩服。其次六十年间换了多少工作,搬了多次家,笔记没有损伤,这既是对恩师的尊重,也是对自己的尊重。想起杨绛先生整理钱锺书的读书笔记,一本又一本,字迹密密麻麻,既有摘录,又有心得和感悟,这才是读书治学的精神。读书不是大众旅游,上车睡觉,下车尿尿,景点拍照,回家忘掉。读书是要过脑子的,记笔记是最好的方法。三千年文学史洋洋洒洒。钱师带着我们穿过时光隧道,来到文学的源头,从《诗经》《尚书》开始,沿着文学发展的河流,站在高处指给我们看清发展的方向和延伸的枝枝叉叉,在一个又一个码头为我们打开一个又一个宝库,找出文体发展的脉络和代表作品、代表人物,让我们直观地把握住精髓。他说韵文是从诗经开始越来越难读,散文是从《尚书》开始越来越好读,说得很形象,明白易懂。钱师主张学古文读《诗经》和《昭明文选》,就基本可以读通了。同时主张文学必须随着时代的改变而改变,一味模仿是没有出路的。比如写诗能超过唐代吗?,书法也无法超越晋代。他认为诗言志,一定要掌握赋、比、兴的技巧,透过字面看意义。他高度赞扬曹操的文章,还有曹丕的文学理论和文章。高度评价韩愈的古文运动,韩柳(柳宗元)以后是欧阳修,王安石,曾巩和三苏,即唐宋八大家。他认为纯文学是从《离骚》开始,原先的散文都是记事、记言的。他主张通过历史的地理的因素来梳理和理解文学的发展历程,许多主张带有他作为通儒的特点,比如他认为杜甫的诗比李白的好,主要是杜甫是反映现实,入世的,而李白象游侠,他的诗是浪漫的,出世的,这就是儒家的标准了。钱师知识渊博,讲课趣味横生,融和识性和趣味性于一体,使文学史一改严肃僵硬的面孔,而呈现生动活泼的面貌,很适合非专业的普通读者阅读。

中国文学史 读后感 第(3)篇 读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯