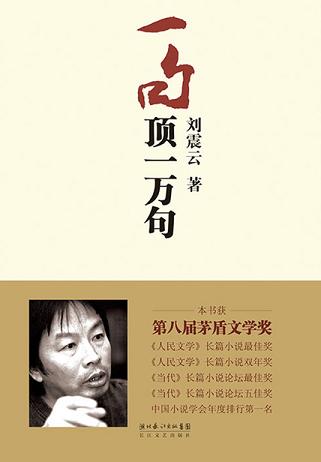

第八届茅盾文学奖获奖作品,同名电影11月4日上映。从《手机》的真话之难寻与说谎之必要,到《我叫刘跃进》人际间的偶然与必然,鬼才作家刘震云费时三年创作《一句顶一万句》为生而为人,“觅知音”之必要。孤独无助的吴摩西失去唯一能够“说得上话”的养女,为了寻找,走出延津;小说的后半部写的是现在:吴摩西养女的儿子牛爱国,同样为了摆脱孤独寻找“说得上话”的朋友,走向延津。一个出走,一个回归,他们寻寻觅觅,与不同的人说不同的话,试图表达内心的矛盾与无助。从荒野的乡村到繁忙的大都会,由20世纪中叶到新世纪初,不论是高高在上的县长、镇长,还是老师、理发师、屠夫、染坊工、传教士等寻常百姓,当说话成了唯一的沟通管道,语言又无法直达核心,孤独便永远如影随形!寻常人的事件,串连成不平凡的故事。刘震云说这是目前为止,他最满意的作品。

一句顶一万句 读后感 第(1)篇上下两代人,前后一百年,写尽了国人的百年孤独。

- 读老刘这本书,就像在听一老头儿讲故事,各种小人物栩栩如生,各种细节清清楚楚,感觉跟老刘自己的家事一样。

- 本来读书是放松的,这本书倒好,读完反而郁闷了,充满深深的孤独感。人跟人的关系,要么属于“说的着”,要么“说不着”。说的着的不定永远说的着,说不着的也不一定永远说不着。

- 再说的着的朋友,一句话就说不着了; 再说不着的人,一句话就成朋友了。

- 为了一个“说的着”,可以不远千里,就为了一句话;又为了一个“说不着”,不远千里,逃离家乡。

- 仔细想想,谁又不是吴摩西,谁又不是牛爱国呢?在说的着和说不着之间,来回摇摆,唯孤独随身。

一句顶一万句 读后感 第(2)篇

一句顶一万句,越小的事一万次念叨,越大的事一句话说完就了。我们一生说了那么多话,有多少句重要的呢?临终前,离别前,凝成的那顶一万句的一句,却可能永远无法说出,成了迷。

一切不平事,都藏着委屈,绕着道儿。日子过的是以后,不是从前。有些恩怨,忘不掉,就放着吧,放着放着就记不清当初放着的缘由和心情。就像一首老歌的歌词,“无论热恋中失恋中,都永远记住第一诫:别要张开双眼。”这句话对其他事大抵也适用,只是感情带出的“狗血剧情”占了多数。

这不是一本很容易读懂的书,首先出场人物很多,发生的事很多,还都是小人物,琐碎事。估计很多人半路就放弃了。但到后面,会发现所有的事所有的人,都是相互关联的。整部小说没有非常明显的时间线,全靠事件串起来,跨越了近一个世纪,可谓中国底层阶级版的“百年孤独”。说得上话,一言不合就翻脸成仇,孤独;说不上话,一个人内心再丰富也是独角戏,孤独。

不如不说吧。难怪有人说,懂得闭嘴,是懂得人生的开始。然而,太难了。所以,才有了这本书。

一句顶一万句 读后感 第(3)篇一句话为什么能顶一万句?因为说话的人对胃口。否则就是一万句顶一句。

从杨百顺到牛爱国,一脉相承,跌宕起伏似乎都因为同样的人和事,让人怀疑世间就那么点事。无非是出轨他人或者被他人出轨。在浑浑噩噩的生活中,几代人苟延残喘地生活,有时候逼急了成了另一个人;有时候哭得不成人样……更多的时候是偷生。

出走延津,到回到延津,冥冥中几代人都在做同样的事情,是为寻找一份内心的安宁,排解生活中的苦闷,或许这就是大多数人日子的模样,不同的地方可能你是寻找一个人,他是徘徊在两个点之间。

刘震云的写法很平实,语言很好理解,读得很畅快。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯