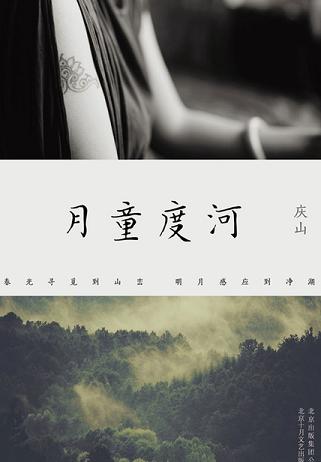

安妮宝贝改名为庆山后,文字褪去之前的棱角和戾气,变得更有禅意、更客观。很喜欢这本书,阅读过程中和作者产生共鸣,做了大量的摘抄,也许是因为在文字中找到心里困惑已久的答案,并得到了认同,之前一些摇摆不定的犹豫也清晰坚定起来。

这是一本探索内心之道的散文集,分四部分,每部分都有标题简短的文章,或是生活见闻,或是谈话,或是随想,从只言片语的文段中可以领悟生命和生活的智慧。在自序中,庆山如是说:

此书内容大多围绕内心之道,显得与外围世界有些距离。与喧嚣现世对比,它所关注的点也着实专一。那不过就是自己的心。

一千个读者有一千个哈姆雷特,我们都是在阅读中寻找自己,搜寻自己所要的答案,这本书很符合我现在内心的状态,读完之后感到内心变得柔软又坚定,单纯而丰富,所获甚丰,在此仅就个人所读总结印象深刻的部分。

一、成熟而理智的教育模式

书中这一内容让我印象深刻,父母如何养育子女,他们都行为如何影响他们,怎样在潜移默化中培养孩子独立、敏锐、善良的品格,都是一个很大的问题。很喜欢庆山和女儿的相处模式,彼此是独立的个体,都有自己的生活和兴趣爱好,但同时也很珍重在一起的时间,这样的时间跟很多人拿着手机和父母坐在一起吃饭完全不同,高质量短暂的相处,远胜于低质量长久的陪伴。

在《一枚海棠》中,庆山描写了这样一幕:

在餐馆一个人吃面。邻桌一家三口,先是男人指责服务员,然后母亲训斥幼小孩子,接着男人辱骂女人。他们怨气弥漫,不相爱,且无仁慈。只有孩子沉默地埋头吃饭。他长大之后会成为怎样的一个男人?

圣埃克絮佩里在《小王子》里写道:所有的大人都曾经是孩子,虽然,只有少数人记得。小的时候,大人总会试图掩盖什么或者说谎话,在我心里,其实很清楚发生了什么事情。上班的地方有一个四岁的小女孩,坐在游戏区的沙发上跟一个顾问姐姐聊天,她一脸平静地说:告诉你哦,我的爸爸不是我的亲爸爸,他跟我妈妈才结的婚,而且他们还要生小弟弟。说完后眨巴了一下纤长的睫毛。我恰好经过听到,和同事心情复杂地对望了一眼。我们需要为自己的一言一行负责,尤其是在孩子面前。庆山在《她》《石榴》《镜子》《养育》中具体谈到自己的角色:

并不是一个世俗意义上无微不至的母亲。自她出生,很少对人谈论她,没有加入妈妈们的组织和聚会。也并不整日与她缠绕一起。在关心必要的衣食住行之外,之间的关系有一种独立和互相尊重的意味。注重与她保持略微的距离感。这种距离感是,给予对方重视的感受,但不侵扰和控制对方的情绪和意志。

女人即便身为母亲,重要的核心,依然是有自己的生活。母亲不仅仅是给儿女做日常生活的琐事,更不能卸去自我的力量只围绕孩子打转。彼此的人生是独立的。她要成长,我要成长,应是如此。

很多时候,我们会以家人、孩子、朋友为借口:因为我想花时间多陪陪爸妈,做个好姐姐,和朋友们多聚聚,所以我没有办法完成我想完成的事业,没有办法去追求自己的梦想。庆山展现出来,对孩子而言,真正重要的榜样是完成自己想要完成的,以身作则地告诉孩子勇敢去闯荡追寻,而不是以后对孩子说,妈妈没有做这些是因为要照顾你。

那几年,陆续写完长篇小说《春宴》、散文集《眠空》和采访《古书之美》。没有懈怠,愿意让她见到一个始终在笃实地工作着的母亲,一个在学习和成长的母亲,一个在旅行和探索的母亲,一个关注个体和世间的秘密并用写作做出表达的母亲。这样等她长大,会知道对一个人的生命来说,真正重要的事情是什么。

白日她在幼儿园上课,我处理家务和工作。下午她回到家里,给她打一杯鲜榨果汁,拌入一些酸奶。她端着杯子走进自己的小书房,继续画画和做手工。我不让她看电视,自己也不看。但偶尔可以有半小时时间看动画片。帮她挑选了一个英国动画节目,纯正英语发音,讲述各种幽默的优美的小故事,基调温柔而天真。孩子的心智目前还像张白纸,染上什么色彩尤其重要。不能被庸俗繁杂的电视娱乐新闻所侵扰,也不能沉浸在iPad游戏的电光声影之中。接触到的事物需要有所过滤,有所选择。

晚饭有时是糙米饭,紫菜虾皮鸡蛋羹,清水煮的绿色蔬菜拌上橄榄油和昆布酱油,蒸出来的玉米红薯等粗粮,或有鱼虾。有时做三文鱼意大利面条、土豆泥、南瓜汤。吃完饭,清理好厨房,她去自己的房间挑选喜欢的裙子,梳好头发,雀跃着,等待和我一起去楼下的花园散步。那是我们开心的时间。两个人在清朗凉爽的暮色中走走看看,有时就走得远。

温柔地对待孩子,长大之后她也必温柔待人:

每天晚上睡觉之前,举行小小的祈祷仪式。把手轻轻放在她的额头上,低声在已熄灯的房间里,为她祈祷。说,你会健康、快乐、美丽、安宁,你会是一个懂礼貌爱学习的孩子,你会成为一个对大家有帮助的人。在梦里,你看到一面蓝蓝的大湖,湖上有睡莲,有云朵的影子,旁边有起伏的山峦。天使和仙女来问候你,你就会甜甜地入睡直到天亮。

对孩子来说,不必故意要说什么明显的道理。只要能做一个安静的人,不在他身边制造抱怨、指责、判断和否定他人的噪音,也不去做损坏周围的事,他自然会清净。一些大人在言论中完全不顾忌暴露出自己的负面。

跟在一个小孩子的后面,观察他,放开他。不是放弃他,无视他。这种分寸的把握,需要内心沉静有觉知的成人才能具备的能力。自心没有好好成长,不可能真正了解和支持孩子。在沉静而有觉知的家人身边,孩子会自然习得如何沉静而有觉知地去感受世界。必要的放手和冷淡,是一种高明。

对幼小的孩子来说,如果还没有到这样的年龄,也应该经常被带出去跟父母一起旅行。经历交通工具的奔波,旅馆的辗转,看一路变化的风景,亲身经历这段路途的种种展开。当他看见父母与外界和他人的接触对应,会学到现实的交往。此时,父母更应该注意言行举止,对待服务人员有礼,处理问题干脆认真,对他人有同情心和同理心。孩子也会默默吸收这一切。同时,对景物如何审美,对文化的传统如何讲解,都是给予孩子的学习。

二、自省、睿智地去生活和学习

人生变化如此之快,一些记忆来不及思量就成为过去。时间一长,它们会被心吸收掉。如同人与人之间要及时地好,身体里的字,也要及时地赶出来。哪有那么多时间?只有活生生的此刻。趁还活着,趁还有力气、精神和愿力。

由各种形式的媒体,传播的关于物质和欲望的美轮美奂的信息,不知带给人多少误区。尤其是不经世事的年轻人们。以为生活就应该是这种样子:轻而易举的富裕,唾手可得的美丽,天长地久的爱情,终身饭票的婚姻。时尚工具扼杀人的理解力,洗脑式资讯使人弱智。事物在被标签化、模式化、物质化的同时,人的心力开始萎缩。

那些很少学习、读书的人,每天上健身房凑个饭局看看韩剧美剧,出入各种聚会和派对,貌似轻松愉快地打发着时间。或者像地铁车厢中的人,全神贯注于手机,玩切水果游戏、阅读电子小说,大多年轻力壮、神情耽迷。人们最终会从这些内容里获得怎样的一种乐趣?并以此来忘掉自己。

粗率潦草地对待人生,搪塞心意,未免是一种可惜。而那个男子用他的存在方式告诉我,当人真正为自己的心做出选择,这是一种自爱。

多读书、多旅行、勤恳工作、善待他人、热爱天地自然、珍惜一事一物。自然有人感受和尊重你的价值。

持续发力需要一种勤奋不怠的生活状态,冷静、克制并且日日如年:

有些人变老,像果实阴干,收缩、有皱纹,但依然结实有形。有些则像要腐烂般地膨胀起来,且面目身形失去轮廓。前者显然跟克制、安静、持续发力的生活状态有关。后者沉溺于食物、世俗娱乐、懒怠、自我放弃。

尖酸刻薄的措辞,无论出自哪种性别,不外是隐形的嫉妒和自我优越。人与人何必奢谈理解或评论,不践踏对方已经算是基本善意。但有时,我们连这种善意都无法保留。不知道这是在践踏自己心中良善和福德的种子。起码可以保持沉默。我对身边的人几乎不做什么评价。

所有的行为,努力,尝试,挣扎,探索,都是为了发现自己,于我而言,这是最深刻的意义:

其实所有事情到了最终,是非成败不是紧要。紧要的是我们曾持有过的诚意,以及为了实践而做出的一次次挣扎,一次次付出。我们无法借用他人他物来试图解决自身问题。最终,一切都要从自身出发。要回到自己的身心之内。

低消耗地让肉身活着,高消耗地让灵魂活着:

有生之年,尽量低消耗地让肉身活着,享受简单本真的喜悦,接纳一切发生。尽量高消耗地让灵魂活着,学习、劳作。然后干干净净离开。

三、清朗健康的审美态度

现在若看到一个人,平心静气,眼神澄净,爽爽朗朗,干干净净,觉得这样很美。

两行诗句:“吹灭读书灯,一身都是月。”

日本人习惯关注朴素和本质的细节,这个特性存在于他们的艺术性行为之中。小到做一只杯子,大到盖一所建筑,不喜欢泛泛而谈,默默把微小的事情推动到足够深度。器物有时也是一种冥想。

为了相配有清洁感的衣服,还是得少吃、多走路。白色挑人。

宋代《梅谱》中记录二十六宜:淡云,晓日,薄寒,细雨,轻烟,佳月,夕阳,微雪,晚霞、珍禽,孤鹤,清溪,小桥,竹边,松下,明窗,疏篱,苍崖,绿苔,铜瓶,纸帐,林间吹笛,膝下横琴,石枰下棋,扫雪煎茶,美人淡妆簪戴。

四、生活也是一场修行

喇嘛写的一首诗:生活是菩萨的大瑜伽。即便要远行,也要端坐、喝茶、美丰仪。

如果对方没有使你感觉到在获得更好的生长,就应选择离开。时间无多,不要粗率地吃一道在变坏的食物。选择能使自己更为洁净、优雅、饱足、安全的食物,如果暂时没有,就喝水、休息、观想、独自往前走。

好的修行人眼神澄明、举止优雅洒脱、思维清晰、心意深远,和日常人是有区别的。如果想说服别人,自身存在是强大的展现。大部分日常人的眼神没有焦点,我执强烈,情绪不稳。这是区别。

他走路的样子非常好看。我问他,这是小时候训练过的吗。他说,是的。手臂不要大摆,眼睛不要四处看。一定要慢慢的,不要着急。他说,我们的宁静,是送给他人的礼物。

一切依赖于自心,所以应该精勤修殊胜心。这是应该具备的动机。自此以后,不管你走到哪,不管多远,一根细细的风筝线都拖着你,让你不至于完全没有方向。要不束缚,也不占有。无期待,更无恐惧。

所有从书中得到的智慧都够用,感谢庆山,正如她所说,心力是一种能力,在生活中要学的还有很多。

月童度河读后感800字 第(2)篇只愿在时间中慢慢成为单纯的人。r

这是一本哲学性的散文集。

没了拐弯抹角,字里行间都是作者对心的省察,对心的清理。r

捧读此书时,犹如静静聆听一不落俗世、不动声色却内心丰富的女子娓娓道来…待听罢细思,却是有点语焉不详的大彻大悟…

语焉不详呀,这零散的内容,带来的零散的启发…

本该早就写了的书评,却因串不出逻辑而又读了一遍,又将书评一拖再拖……后来想,本是无逻辑之人递进的情绪就省略了吧…唯愿这笔端流泻的零散薄浅的思考,一如作者所言——得未曾有。

理解r

“如果所有的人都理解你,那你得普通成什么样。”

记起很久前曾在报刊中看过“一个眼神,一个微笑,就能知道彼此的荣辱与悲欢”的心有灵犀,好羡慕好想要……然事隔经年,却是失望——那令我打从心底里发笑的东西,对我而言是重要存在的她,却也只是笑笑而已。r

我们对事物、人生的感受及理解,并非相同。这是由自己的阅历、角度、偏好、思考所决定,不存在高下是非对错之分。就像有人喜欢红色,有人喜欢蓝色。最终红色与蓝色于本质上来说也并无悬殊,只是一种呈现。r

r

生活大抵如此吧。我若是喜欢清新的蓝,而她喜欢的却是神秘的黑。本不应奢求不希望她同我喜欢的一样…也许她需要做的,只是别贬低我的喜欢,理解与接纳,这于我大概是莫大的奢求了。r

失眠r

在夜色吞没的陌生城市里第一夜。失眠。等天亮。

床刚好在窗子旁,反复着去掀帘子,期待着朝霞撞个满怀……然而夜仿佛打了一个长长的呵欠——“时间的马车越走越远/你悄无声息困在原地/最后一座睡梦之城/也已紧闭城门/城外一夜,你只浅浅地打了几个盹”。r连因一个人失眠的浪漫煎熬也没有,我只是睡不着,因意识不断在枕边提醒着,这一个人的异地他乡,你可要用自己的脚印,慢慢地去探访每一个陌生角落。

忍耐r

见过午夜因应酬在路边剧烈呕吐的男子吗?

见过路边有风烛残年的老妇人在摆摊吗?

生活不易,每个人都在负重前行。各种压抑与不满,不经意就找了个出口爆发——那险有交通意外 ,却在大街上破口大骂的妇人,可是因为各种不安全感、沮丧、挫败、被迫害、缺乏自我约束等各种复杂的心理作用?我试图感同身受,却闻到了里面不安的气息更多是妇人与死亡擦肩而过时的不安…其实一直会有点害怕这种场面,夹杂各种辱骂失控,各种不安感试图伸出手想攫住路过的我,而我选择了加快脚步匆匆逃遁……

人有这样的本性,可以无限忍耐承担起糟糕和负面的东西,唯独真理和美,令他们怀疑、惊惧、试探、放弃,并落荒而逃。

对于这个我是不懂的,我有这样的本性吗?是因为害怕什么,怎么会舍得逃从美与真理身边跑开呢?仍有待省察商榷…

善意r

动容于作者的善意——在大雨来临时买下摆摊阿姨所有的花后让她回家,像是雨里忽明忽灭的烛光,照亮在大雪中纷飞的人回家的路。

想,如果尼采所言“同情与行善的最终目的是对别人的痛苦感同身受从而令自己忘记自己的痛苦”这是事实的话,那就接纳吧,不想去深究人性了。毕竟如果过于在乎行为的目的,就会忽视了行为本身。行善与同情,本来就是带来的美好的不是么?

遇见r

好喜欢“似醉闲行春色里,闲行春色里相逢”这两句诗,其后再加上作者那“不辜负春光最好的办法,是一起去看花”的愿景——哇,这闲行,这春色,这相遇,怎浪漫两字了得? r

如何遇见你,如同春光寻觅到山峦,如同明月感应到净湖。

我遇见你,如同遇见戴着花的鹿一样不易。

等到有了这穿越了人山人海好不容易的遇见,我却用力按捺了内心的喜悦,只想不动声色地只是轻轻道了一句“哦,原来你也在这里”。r

她说,世间所有的相遇都是久别重逢。r

她说,愿每一次相遇一如初见,从不厌倦。r

一如初见,你喜欢的样子。r

愿未有者得着,已有者不退。

月童度河读后感800字 第(3)篇

安妮宝贝无疑是我写作的重要启蒙,很高兴看到她如此淡然并富有深意的文字,我们都在成长,而她,向着光,向着自然,向着一切空灵绝美的智慧拔高自己,茁壮而有力。

真正懂得万事万物的因果,才能内心明亮,知道如何取舍自己的思想、行为和语言。

如何参透生命和轮回的意义,如何取舍,如何决断,如何归整。我们一路走来,丢失在时光缝隙里的欢笑和眼泪,那些我们约好永不分离的人和不再回头的光阴,我该如何面对,用眼泪?用沉默?“彼岸已达,此岸即无。此岸即无,彼岸何存?”这才是真理啊。

单纯、善意地活着,是给自己的祝福。

慈悲这个看似简单的词,其中包涵的深意可能是一生难以参悟的。对自己和他人的一颗清明而有理解力的心,很难平白生起。即便看过一千次理论也没有用。只有在苦海中逆风泅渡,来来回回地冲突和挣扎过,生起才不退转。这世间没有捷径。

老冯说,人,不能愚善。

之后反省,自己的善意确实显得不够珍贵而且愚蠢至极。我们持续行走,遇见不同的人,遭遇各样的匪夷所思,随着科技、物质的发达,可以选择的事物太多,自由太多不是好事。过度的丰富,有时是自陷泥潭。而克制、秩序、平静、专注、一心一意、秘而不宣,这些品质显得更为珍贵。物质享受应尽量保持质朴和单纯,需要更多的是智慧和慈悲。我们的善意要出自于不求回报的宽宥,要给予仁慈的心和接纳的灵魂。

如果我们有约,就会遇见。

共同磁场的我们,终会因为一本书,一部电影,一个善意的微笑或者很久前的一个约定,相逢在此。

愿未有者得着,已有者不退。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯