静与动

词学家胡云翼(1906-1965)在其大作《宋词研究》一书上篇“宋词通论”的开篇之文“研究宋词的绪论”中,驳斥了旧文人(俞彦、贺裳、纪昀等)讥讽“词为小技”的偏颇看法。胡指出前人之所以如此瞧不起“词”,乃因头脑中根深蒂固的“文以载道”和“文学复古”的理念所致。他一破陋习,鲜明提出宋词在文学史上有两种特征值得称道。其一为时代的文学;其二为音乐的文学。相比于唐,词之所以在宋能大放异彩,一在于词是一种新的文体,形式上敢于突破唐诗的藩篱而创新,二在于词是结合了音乐的文学,继承或者说恢复了自诗三百篇,至诗经以降,汉魏乐府的诸多诗类文学作品可歌可唱的传统。

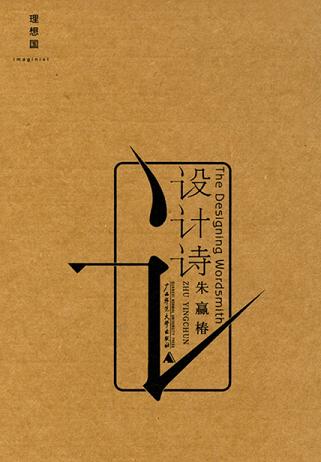

读到这些论断时,它们突然引起我的警觉。是否自己已因年龄因素所致,因循守旧得过分了点,见不得新生事物的出现或者是旧物求新求变大胆探索之步伐?毋庸讳言,这本《设计诗》,相比于我看过的其他在诗作形式上均为“行行复行行”排列的中规中矩的诗集,本书的确是在诗句排版方面做了积极有意有益的探索。

然而,为何自己当初看完此书之后,对于书中诗歌的版面布局首先想到的是不喜欢,是反感,而不是觉得有趣?为何自己能欣然接受自然科学领域种种创新之举,却对文学作品的创新不甚欢迎?也许是因为,有这么一种观念:所谓诗,必须按照“行行复行行”的形式一句一句如同纪律严明的军队排兵布阵那样,才是可以接受的,才是正统的。这种观念已被从小背诵的古诗和新诗灌输,后日渐潜移默化在头脑里,已成为如“凡走路,必靠右”的无意识习惯。虽然无意识,但却并非真的没有发挥作用!它仍然在不断地影响我们的认知。

关于诗句的排列,大脑已经建立起一种无意识的认知————诗必须队列整齐,否则就不能称其为诗。正如,无论走到哪里,都带着一副深色墨镜,你又如何能看到白色?可是,这种认知对于自身文学修养的进步与提高非常不利。带着这副有色眼镜,心中藏有一些排斥感,你的注意力便不会十分集中于诗句的内容上,更不会去主动探究作者之所以对每首诗采用不同形式的排版布局的原因所在。作者在诗的内容与形式方面尝试建立有机联系的煞费苦心被你忽略了,真的是枉费了作者的一片心意。

今日中国,各行各业都在创新,唯有创新,方才不被时代抛下,方能实现中华民族复兴大业,然而,众所周知,创新不易!科学如此,文学也并无轩至。而且,某种程度上,文学上的创新更难,因为科学创新的观念早在儿提时都已被植入心脑,但文学创新,尤其是诗歌创新却并非如此。试问诸君,有谁幼时背过形式如此多变之诗歌?

如果说以往那些排版布局中规中矩的诗是一幅抽象画,需要读者自行进行大量且难度系数较高的思维活动去脑补其涵义所在,那么,这本书里的诗就是一副具象画,读者需要展开思维活动的量或许会小一些,难度系数较低一些,甚至还可以说,某些诗不仅仅是一幅画,而是一组分镜头,只需略加想象,即会在你头脑中串起一部短片;如果说以往那些诗是一泓水面无波的大湖,待你静观而自悟,那么,这些诗就是一条活泼奔流的小溪,欢迎你跃入水中而嬉戏;如果说以往那些诗是一个德高望重的长者,从他须发皆白,沟壑遍布的颜面你可以慢慢读出一些故事和道理,那么,这些诗就是一个调皮捣蛋的小孩儿,从他欢呼雀跃,手舞足蹈的形态中你可以体会童真的可贵和生命的开始;如果只能用一个字概括,我想,以往那些诗是“静”,这些诗是“动”。

站在哲学的角度来看,静止是相对的,运动是绝对的。作者从“设计”出发,将静止的诗化为运动的诗,似乎无形之中达到了哲学的高度,也契合了看似静实则动的宇宙演化的奥义。

站在历史的角度来看,从中国文学的源头上溯回望诗三百又到今天,一首首过往的静止的诗汇成了一条跟随时间之箭,描绘自然之大美,凸显人情之可贵,演绎人性之复杂,波澜壮阔的大河,不断向前奔流!而这本书中的诗,也将归入其中,成为其中一朵美丽的浪花。

多说两句,下面这两段不入正文。

如果刚看完时就写这本书的书评,肯定不是现在的样子。但是,时隔数月,因受词学大家胡云翼观点启发,回看此书,我的观点也与以往大相径庭,甚至可以说完全相反。

好吧,书评写完了,自己再看一遍,似乎通篇都是赞誉之词,不过,如果不是基于本书对诗歌表达形式探索的视角来写这篇书评,而是就书中诗歌本身的价值而言,好像、大概、仿佛、或许那些诗的味道的确淡了些。

设计诗读后感500字 第(2)篇当设计与诗歌相遇的一霎那

世界便多了一种别样的

——火花

烧不到衣角 却燃着了胸口

大学时,喜欢读王小波,希望能够成为像他一样有趣的人,虽然至今未能如愿,但是却在这过程中发现很多好玩的事。写过字画过画刻过章拍过照也爬山骑车煮饭烧菜,玩的东西很多,虽然朋友都笑我做无用之事,可我觉得很快乐,因为我想做一个有趣的人。朱赢椿就是一个有趣的人。虽然对于他,我并不十分了解,只知道他是一个设计师,写了一本书,叫做《设计诗》,哦,还有一本神作叫做《虫子书》。当然,今天我只想聊一聊前者。只说几句就好。《设计诗》顾名思义这是一本设计出来的诗集,这里面所有的诗我觉得都可以把它当作是图形,或者漫画来看,就好像一部电影一样,文字的内容就是电影里面的对白,为了让人能够更好的欣赏和理解。虽然这本书的形式大于内容,但是这块板子太长,已经足以弥补其他地方的不足。每每读之,总是给人以思考,更多的是让人会心一笑。而且,最重要的就是这会心一笑。仅从这本《设计诗》来看,作者不仅是一个有趣的人,还是一个有心的人,是一个脱离了低级趣味的人。我,也要做这一个这样的人。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯