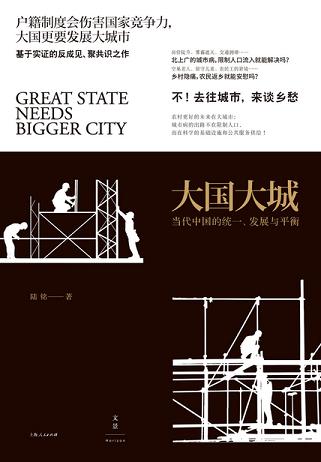

北上广深还远没有发达国家特大城市的级别,现在就开始限制人口规模,是为自己懒政找借口,还是侵犯的自己利益?n之前读过两本熊培云先生的两本书『重新发现社会,自由在高处』,本书与之有异曲同工之妙。土地,在人类发展的长河中扮演着重要的角色。人与人,人与土地,人与国家社会都在发生着各种各样的关系。土地的城市化进程已经远高于人的城市化。作为即将成为第一大经济体的中国,面临着各种各样的问题,但问题并非无迹可寻,史无前例。当下的诸多问题,在顶层设计者在以种既得利益者的出发点考虑,显现出一种有悖社会发展的作为。以欧盟的发展类比国内城市间的发展,但国内城市间远比欧盟各国间更有优势解决一些问题,比如基础服务,比如公共服务,比如统一的货币政策等等。当然书中观点仅提出一些方案,具体实行依旧主要从当地政府出发,户籍制度改革具体怎么实施?城市短期利益与长远大局利益的怎么平衡?n

大国大城:当代中国的统一、发展与平衡读后感 第(2)篇本书以谨防中国欧洲化为切入点,从希腊的欧债危机转入对目前中国地区发展不平衡的问题,倡导放开户籍制度,加快生产要素的自由流动,破解大国发展“统一效率平衡”这个“不可能三角”,以期实现区域经济学的“在集聚中走向平衡”。城市的发展要解决拥挤、污染和犯罪这3M问题,而Density密度、distance距离和division分割是看待城市发展问题的核心。密度带来规模经济(分享固定投入、劳动力市场的匹配、学习效应)、距离产生地区间的贸易成本,而分割目前体现的是政治,边际收益递减和生产要素(土地、劳动力和资本)自由流动。当地区之间着眼于生活标准的均等化而非经济规模的均等化,就会重视公共投资的效率原则、人口的自由流动,以及向没有享受公共投资好处的地方进行适度的财政转移。警惕劳动收入占比的持续下降,扭曲之手下资本的盲目投入,重新理解城市化。

大国大城:当代中国的统一、发展与平衡读后感 第(3)篇作者认为:应该保障劳动力在国内的自由流动,进行户籍制度改革;推动生产要素价格的市场化改革,让人口向东部地区的大城市集聚,以各地区人均GDP的“均衡”代替各地区GDP总量上的“均衡”可以真正实现城乡、区域平衡发展。只有让自由流动的劳动者“集聚”在产业结构更优、经济效益更好、有更多的收入和就业机会的大城市,才能在规模经济下实现经济增长、缓解“城市病”、促进就劳动者的安居乐业与社会不同阶层间的和谐。

作者对于城市“集聚”效应,以及打破城乡分割的观点,突破了政府与百姓对于制度的思维惯性,很有价值。不足在于,文字密度太小、重复过多。从另一方面说,它为一般知识水平的读者提供了简易的“门径”。

“文津奖”作品都是“大家写给大家”的书,有知识含量,也好读,是非专业读者了解专业知识的阶梯。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯