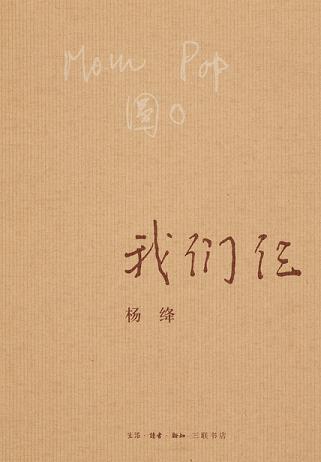

和一个朋友聊天时,她曾推销我看看杨绛的《我们仨》,一直以来,对于大师们的作品我都是敬而远之的,觉得自己还没有到那种境界,读不懂。不过这次异性朋友推销我读,那我自然就是诚惶诚恐的读了一遍。一方面,自然是我的异性朋友难得的少,万一她给我点了个赞,那自然是满心的欢喜。

而另外一方面,我是有点不服的,田恬能觉得大师的作品好看,我自认为读的书不比她少,自己也能看的懂。

不过一本书看完,我确实服气了,整本书对于我而言一点都不如小说好看,也看的马马虎虎。不过说我比她的理解能力差我是不同意的,大概是我性格成熟的太多,絮絮叨叨,忧忧怨怨。而我朋友的性格呢,我也还没有完全了解,但肯定的要比我好上不少

书中讲的是杨绛家里三个人的故事,但我的重心还是放在了她和钟书的故事上,毕竟我是个年轻人,对爱情的故事肯定要敏感一些。一本书读罢,除了对他们的感情有点醋意的羡慕外,我也在想,我未来的另一半,又是怎样的一个女生呢?我们的感情,又会如书中的那样和谐吗?

她是怎么样的一个女孩呢?首先,我想她是一个可爱的女生,这个世界的纷扰太多,我又懒散惯了,也没有觉得非要做出来什么不可,和这样一个可爱的人在一起,而且还是我的人,就是非常开心的事哇。

另外一个,她最好有点小小的脾气,我自认为脾气还不错,可以和人相处的很好,那么,这么好脾气肯定得让给自己的妻子了。

还有什么呢?好像没有了,我娘曾经笑话我,“你看看你要求都不高,还是讨不到女朋友,可见你长的有多丑了?”对于她的笑话,我勉强承认一半,我确实有不少的缺点,但也还不至如活该单身的地步。那么另外一半呢?我不知道,反正我也不能承认自己很丑啊。

我是在公园的湖旁读完这本书的,旁边都是小情绪在叽叽喳喳,他们都是为了彼此把相处而跑到公园。但我不是,我而是贪图下午的太阳才来的,等到我感觉的太阳渐渐不那么暖的时候,我才想起旁边好像坐着一个蛮可爱的女生好长时间,而且是一个人。可惜我当时在想未来的对象,须不知一次可能的机会就错过了。

太阳渐渐的要落山了,风也吹的湖面也冷了起来,如果我未来的对象在的话,她可能给我披上一件衣服,但更有可能的是不会,我应还给她披的…

她在哪里呢?或许就在时光的深处呀?我朋友要是看到这文字的话,“你这个闷骚,还时光的深处,我看你就是找不到”,好吧好吧!那就不写了,天也冷了,回去了………

我们仨 读后感 第(2)篇我们三字字饱含热情与热泪,不知杨绛先生起笔时写下一段段往事时该是如何的煎熬又幸福。万里长梦,如梦幻影。在他们三都还在世的时候,虽然聚少离多,居无定所,但他们三平淡又幸福。他们三不追名不逐利,心境纯然又简单的幸福着。即使在国家动荡文革时期,正如杨绛先生所说,因为她们阅读广泛,在人心惶惶之时,他们并不惶惶然。阿瑗是他们这一生最伟大也最骄傲的杰作,钱钟书害怕对阿瑗不公平而不再要小孩。他们的相处是平等、自由、民主的。阿瑗和钱钟书是最好的哥们,而对于杨绛先生,阿瑗照顾她比较多。他们时常钱钟书和阿瑗结成一派,调侃杨绛先生;有时杨绛先生和钱钟书站成一队,调侃阿瑗;也有时阿瑗和杨绛先生在一队,调侃钱钟书先生。他们居无定所,但是他们的心在一起就是一个可以遮风避雨的家。当钱钟书阿瑗都住院,她作为联络员保证三个人之间的信息通畅。那段使馆一定格外的珍惜,也格外的悲伤。在他们前后离去之后,我不敢想杨绛先生的难过与凄凉。于这世间本就是人间客,但寓所已然不再是家而成了旅馆,她还得在路上漂泊。读到“一九九七年早春,阿瑗去世。一九九八年岁末,锺书去世。我们仨人就此失散了。就这么轻易地失散了。“世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆”。现在,只剩下了我一人。我清醒地看到以前当作“我们家”的寓所,只是旅途上的客栈而已。家在哪里,我不知道。我还在寻觅归途。”被这种至亲至纯的情感所感染。当相见只能在梦里,回忆里。

我们仨 读后感 第(3)篇先生的文字质朴而情深,那个年代的爱情,有共同理想和奋斗目标的爱情,同生死共患难的爱情,着实让人羡慕。

钟书,绛,很亲切充满温情的称呼,单是叫出来就可以让人的心变得柔软吧!

在当时的历史背景下, 他们的一生并不平静,充满波折,然而他们一家人始终坚持读书,无论在怎样的环境中和境遇中,都有自己执着的追求。

他们与世无争、淡然处之的人生态度,何尝不是一种信仰?是这份信仰把一家人的心凝聚在一起,这又何尝不是幸福的真谛?

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯