以一个外国人的视角,看待中国的现状、过去和未来,似是而非的融入当地人生活,却也显露出难以理解百姓的喜怒哀乐的无奈。

一部游记,又似一段心路历程;一篇江边小城生活写照,又似一副中国百姓的生动画卷。

一个小城,不同的人生轨迹,不同的生活态度,不同的价值观念,有好有坏有悲有喜,无知中透露着欲望,和善中透露着豁达。

作者通过自身的经历研究滨江之城的人生百态,可是中国人的百态何止“百态”,九百六十万平方公里的土地上,东西南北各不相同,就连一个地级市的各区县甚至各个乡镇村落都堪称百态,如何辨别中国人的性情?

个人的性格养成是一个复杂的过程,民族的性情是历史必然和偶然的对抗冲突的结晶,而中华五千年的文明历程所经历的一切是民族自身都难以全面的解意的,又如何通过外来视角透析这个文明的本质呢。

近代以来,中国经历了太多的磨难和挫折,国家的动荡让冲击着人们的生活和思想。

五十年代的举步维艰,六七十年代的动荡不安,八十年代的积极转变,九十年代的快速发展,以及新千年的经济腾飞,不止让外国人难以置信,也让大多数中国人有一种惶恐的感觉。好在,随着经济的发展, 整个国家对教育、文化、医疗、城市建设等等方面越来越重视,社会形态也随着水涨船高。

意识的觉醒,生活的变革,认识的转变,一而且都冲击着人们从苦难中快速走向富裕的诚惶诚恐的内心 。

谦虚低调务实是这个民族优良的品质,自强不息是这个民族得以屹立世界民族之林的品格,勤奋努力好学是这个民族卓越的本性,善于吸收同化让整个民族更快的接受并融入整个世界的发展。

无论从哪个角度想要了解中国人,都是要把视距拉到五千年之久、亚非拉美欧之广。

但是作为一个中国人,可以在作者的经历中读出的信息,就远远不止书中只言片语的描述那么多了。

江城 读后感 第(2)篇生活印记

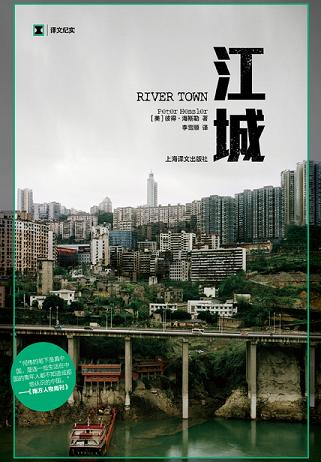

《江城》是何伟描写中国的第一本书,而对于我则是第二本,第一本是《寻路中国》。相信很多人都和我是一样的,因为后一本的中文版出版时间早于前一本。如果将这两本书作一下推荐,我还是喜欢《寻路中国》。

喜欢《寻路中国》是因为从阅读的角度,这本书的叙述更为流畅,所以更容易阅读和理解,而《江城》则更像作者在涪陵的日记,是日常点滴的记录,是作者的生活印记。如果有时间静下心来仔细阅读,可能也会感受到它的妙处,但我读这本书都是用碎片化的时间,前前后后看了接近一个月,看了后面的内容,前面的已经忘的差不多了,完全没有形成一个整体的观感,所以对于它的评分可能低了些。

当然,作为一个中国通,作者对中国的观察还是很有深度的,尤其对于中国人的一些缺点、中国政治制度的问题等等,非常的真实。有时候我也会想,这些洋鬼子真无聊,跑到这种连大多数中国人都不知道的地方待那么长时间,真是脑子进水了。可是,如果想了解一个国家、一个地方的真实情况,不就是应该跑到这些能这个国家和地区不同于其他国家和地区的小地方吗?

江城 读后感 第(3)篇一个老外眼中九十年代未的江城活灵活现地呈现在读者的眼前,真实客观,细致生动,娓娓道来,栩栩如生。由于思考问题角度不同,好多事叫我们看来习以为常,却在作者笔下滑稽可笑,幽默风趣,不乏情致,读这些文字,似乎在和一个很阳光又善于思考的外国青年闲谈。手机页面三千多页,但不觉得冗长,内容丰富,杂而不乱,有条不紊,引人入胜,读着很轻松,时而不时地让我愉悦一笑。作为一个志愿者,作者除了专致于中国的教育事业,还潜心于中国江城人文地理风俗人情观察与了解,他喜欢淳朴善良的江城朋友黄小强一家,讨厌虚伪敷衍的王同志,他对三峡大坝持怀疑态度,他担忧被江水即将淹没的农民,他热爱生活了两年的涪陵,他真诚善良,善解人意,服务于中国人民,精神可敬,为他一一彼得-海斯勒点赞!

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯