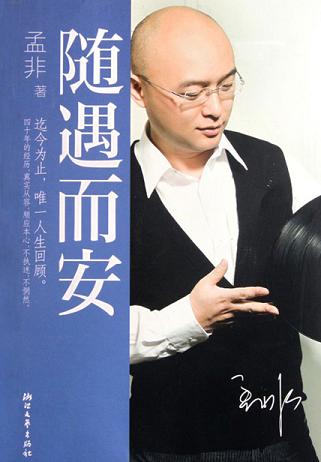

与电视基本无缘数年,更是没看过非诚勿扰,因此除了“光头”这个印象之外,对孟非半点儿都不了解。甚至因为“蛋碎”事件,对另一个光头乐嘉印象更深刻些。

比起之前看的白岩松《白说》和正在看的水均益《益往直前》里,央视平台、新闻角度的内容,动辄就是国际级事件、世界级人物,前者压得人喘不过气,后者晃得人睁不开眼。孟非的这本书则鲜明地突出了平民特色,没有那么多高大上,写来平平常常,读来平平淡淡,不是那种只存在于传说中却始终无缘得见的“别人家孩子”,而像是一起撒尿和泥长大、现在混得比自己强一截的“隔壁家二小子”,多年的疏离也并未泯灭那一点亲切,混得比自己好的小小嫉妒之外,更多的还是替他高兴的喜悦…

也许是他的市民心态引起了我这个北京人的共鸣吧。既有幼时熟悉温馨的邻里,又有渐长时那日新月异的社会大环境和不断变化的自身小环境,也有青年期的埋头苦干和叛逆不羁,成年后的锐意进取和无奈妥协…一个真实的人,就是这样互相冲突、彼此矛盾的事物的综合体,没有人能够鸡血一辈子、时时刻刻准备战天斗地,也没有人能够什么事都无所谓,任由生活和命运的摆布,绝大多数人还是在社会大潮中,随波逐流的同时奋力游动,让自己的生活能好一点,再好一点…

所以一个真正的北京人,或说真正的“城市居民”的主体之一,既不是网络中这个看不惯、那个看不上的“怨妇”,更不是北漂儿嘴里势利眼、欺负人的“恶霸”,而是如本书的题目那样,随生活的“遇”,让自己的心“安”下来的普通人。就像以贫嘴张大民为代表的市民形象,生活给你万般苦,我还是更关注在其中找到的那一点儿甜,而“没事儿偷着乐”。

所以本书读来很亲切,很放松,和外婆生活时、栏目热播时,没有顺境的不骄不躁、再接再厉;受伤差点致残时、远赴新疆工作时,也没有逆境的忍辱负重、绝地反击,真正做到了由内到外的随遇而安。对比起来,现在又有多少人每天活得那么纠结,生生把“过日子”这件事搞成了好莱坞大片,不把自己折腾个英年早逝就觉得对不起来世上走这么一遭。

所以最后还是加了一颗星,给个略嫌名不符实的满分吧,就当是为以后的鼓励了。

随遇而安读书赏析 读后感 第(2)篇我是因为书的名字才看这本书的,看完之后发现,除了刚开始孟非说自己是一个随遇而安的人之外,全书再没有涉及到与随遇而安相关的内容,而是孟非对出生地重庆、成长地南京,因工作关系到过的新疆、德国、以色列等地直白的回忆。不过,可能是书如其人的缘故吧,全书看起来还是比较舒服的。孟非的朋友评价孟非幽默睿智,孟非幽默的好处在于他在该幽默时幽默,有笑点时才挖掘笑点,而不是如当下很多喜剧节目、影视作品一样为幽默而幽默,这种幽默其实只能算是搞笑。孟非在书的开篇坦言,此书异常寡淡,恐怕没有多少人会坚持看完。确如孟非所言,不论是对深爱的出生之地重庆,还是对满怀深情的新疆,甚至是对自己人生低谷时期的回忆,本书都是侃侃道来,既没有豪言壮语,也没有无病呻吟,有的只是平平淡淡、真真实实的叙述。简而言之,孟非不装,不论是在电视上,还是在此书中。或许正是这种真实、平淡、不装,才是孟非所要告诉读者的随遇而安吧。

随遇而安读书赏析 读后感 第(3)篇《随遇而安》他叙述的是另外一种成功模式——踏踏实实做好当下。从这书中我读出了孟非对重庆故乡的深厚感情情,对爷爷及街边的怀念,不堪回首的中学时代,印刷工期间的艰辛,电视台里的逐步成长及在国内、国外做记者时的所感所想。在电视台中孟非也是从一个临时工逐步成为拥有了各种技能的制片人、主持人,他总都是乐观而自信的面对每一个挫折,在当记者四处访问时期他也处处能感受到各个地方的人文及那里人们的真、善、美。

孟非的随遇而安,是一种积极、豁达、进取的人生态度,真实从容,顺应本心,不执迷,不惘然,坦然面对生活中的每一次改变。孟非前半生的经历就告诉人们这一点:不气馁、不放弃,脚踏实地做好自己,你也许会成为下一个孟非。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯