我对蒋方舟可能会比对其他作家宽松

我认识她基本只通过她写的文章 和我还很小的时候 看过的关于她的介绍 里面细细描述了她的家庭如何教育她成长为一位作家 蛮多细节都忘了 印象里只剩下她一边抹着眼泪一边在大年夜里独自在家完成每天3000字的写作 一边觉得她很酷 一边觉得有点心疼 一边会有那么一点 也想生活在那样的环境里

因为小时候这篇文章吧 真的不记得是在哪本杂志上看到 看了好几遍 然后记住了她的名字:蒋方舟

长大了才开始读她的书 并且深深为她的精准抓取某刻感情的笔法折服 不管怎么样 我总是不知道怎样形容某一刻的感受 如同有那么一堆模糊的迷雾 我清楚的知道它在那 但是就是无法和别人形容 这是普罗大众不能成为作家的原因吧

如下

“哈哈哈哈又精准又童真 我很喜欢蒋 是因她始终以恰如其分的年龄看这个世界 又用远超于同龄人的成熟和技巧精准记录描摹 透过她的文字 你能不觉得肉麻地明白童年 青少年和青年脑瓜里在想什么,并且还能看得更透彻一层。

那时候,我对观音菩萨的印象,就是一个常来串门的很白很阔气的老奶奶。

”

所以,她有我无法企及的天赋,我就会特别宠她。

希望她能在未来的日子里翻转腾挪,笔头永远向前,时光如刀,只会带给她更加锐利的笔锋,而不会有那么一下,砍断那段笔芯。

祝福。

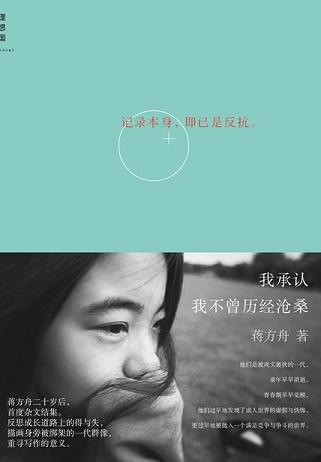

记录本身,即已是反抗。作家,可以为一片树叶哀恸,为一抔黄土作传,可以为一个无名的囚徒请命,可以为一场世界大战殉身。这其中,并无优劣高下之分。

人生活在城市中,肉身的影子被钢筋水泥切割成多个碎片,时间和视野被局限在屋梁之下,很少有俯瞰自己生存环境的机会。

人生就是无奈无常,无望无告,与无计可施

祖母们胸中的世界,无论是结构还是色彩都完全违背构图完整,全面失真反而自成逻辑和体系,那个世界反而是最完整的。

我信奉福楼拜的话:“我相信文学的艺术不会涉及个人的感情,我不想要爱,也不想要恨、怜悯或者愤怒,叙述的公众无私,将因此等同于法律的庄严。”我承认我不曾历经沧桑读书赏析 第(2)篇

圆桌派里认识的蒋方舟,感觉她能在各个文学大佬面前自信的侃侃而谈,对一些话题也能恰到好处地点出,表达得很到位,有自己看问题的一个视角,更重要的是,她很真实地表达自己,自己恋爱被甩,有对年纪的忧虑,都是很真实的感觉,很接地气。喜欢这样的小姐姐。来看她的书,的确跟她自己本身的可爱有种违和感,语言有点晦涩,很老练,偶尔不经意的讽刺,冷静地诉说人性丑陋直白露骨时,也会惊心动魄,让人不觉一震。书中提到的书,作家,很多都是我的盲点,一直以来,觉得自己看书看得够杂够广,却发现,我其实潜意识里面在屏蔽控诉“丑陋人性”的书,我的人生很简单,美好,即使有些不愉快也不至于真的到对人性的思考上,我潜意识要避开这类题材,或者即使看了,也觉得那是作家们笔下的艺术化夸张处理,认为那些也只是存在于文字世界里。方舟的笔下,却恰恰将本来我所认为的美好,或者我所忽略和掩藏的身边人的恶意,一点点剥开来看,娓娓道来,好似描述今天吃的饭那样的平常,却又让人看得头皮发麻,忍不住问,怎么会有人这样黑暗地看待世界却没有疯掉?我对生活的看法就是自带滤镜,而方舟的笔下,是真实的生活,是另一个角度的世界,让我怀着好奇的心看完这样的丑陋世界,竟多了一份从容淡定,哦,是我太单纯了呀。鲁迅的文章是血淋淋的,要用刺刀一刀刀把人性解剖给你看,让你胆战心惊,避无可避,赤裸裸地暴露在这残忍中,无处可逃,以至于再也没有勇气打开他的记录一场场屠戮现场的书。而方舟的文章,是雾蒙蒙的,欲盖弥彰地展示着背后的随时准备割伤你的刀片,柔和细腻,仅是一条条细细的痕迹,可忽略,却也时时提醒,告诉你不需躲开这灰蒙蒙的天地,这是天地本色,不要加美颜,认清它并自己找到与其相处的方式。是本值得看的书。虽然我觉得方舟语言中存在的自我意识很强,也有故作老成的嫌疑,有种冷冷地隔离感。但是,那又怎样呢?我就是与众不同的气质为什么不能体现在作品里呢?哈哈。

我承认我不曾历经沧桑读书赏析 第(3)篇幼年时,对蒋方舟就早有耳闻,但不过是很远很远的一位人物,也因为从小喜爱阅读也比较早熟曾想过当一名作家,时过境迁,也不过变成了一个时代大浪潮中无甚不同的庸庸之辈,也早已失去了年幼时会有的对这个世界的丰富想象以及充沛丰盈的情感和内心世界,看似我是长大了,但却觉得自己变得浅薄了,小的时候是一个外面的世界都认为你什么都不懂但却拥有一个内心大世界丰富的精神生活,可能说不懂的是成人世界的规则和成人世界里该如何做的事吧,早就忘了多年前直抵内心的感觉,可能成长本来就是一个要把自己慢慢变钝的过程吧,如同小孩一般敏感丰富又如何面对生活种种,再次看到蒋方舟是在圆桌派,莫名其妙的是弹幕上和评论里总是充斥的对她的恶意,能够一下直击到我的节目中她带着笑说出来的某个观点,也突然发现原来小时候觉得离我的小世界那么远的人其实也离我这么近,这么鲜活,原来我和一位作家身处一个时代,能够跟一个感受力敏锐的作家生活在一个年代,看她写的书,上的节目,更重要的是,我也很焦躁而她的观点文字恰好能让我有共通之感,这本书可能也是她早几年写的了,坦白说,让我看,我不觉得很有感触,甚至不比圆桌派里的她让我觉得有才华,很多引经据典,但却没有让我感到直抵生活的深刻,我看是这样,但是人家能写出来这样的,说明思想肯定更高,毕竟欣赏容易,输出难,写这书的时跟我此时同年,真的很喜欢她,是在这个浮华年代里很不一样的一抹颜色,看她的微博节目什么的也好,都让我觉得有一个精神追求上的同路人,让我不孤独,有指引。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯