人生真如“暗夜行山路”。

看到父亲逝前那几篇,不免悲恸,细腻如作者,也会难以顾及父亲的情绪。“子欲养而亲不待”,他们告诉你“不必追”,可过去的每一幕只会如倒带般一次次回放,让你无法释怀,无法与自己,与生活和解。人生就是这样啊,步履不停,不停。

有些片段值得反复读。

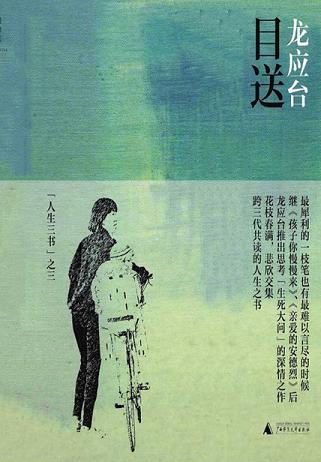

《目送》摘录:

人在天地之间终究是无所凭依的孤独。你真能面对生老病死,就真的明白,在这世间,没有什么可以附着依托。

我喜欢走路。读书写作累了,就出门走路。有时候,约个可爱的人,两个人一起走,但是两个人一起走时,一半的心在那人身上,只有一半的心,在看风景。

要真正地注视,必须一个人走路。一个人走路,才是你和风景之间的单独私会。

我慢慢地、慢慢地了解到,所谓父女母子一场,只不过意味着,你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端,看着他逐渐消失在小路转弯的地方,而且,他用背影默默告诉你:不必追。

我们这一代人,错错落落走在历史的山路上,前后拉得很长。同龄人推推挤挤走在一块,或相濡以沫,或怒目相视。年长一点的默默走在前头,或迟疑徘徊,或漠然而果决。前后虽隔数里,声气婉转相通,我们是同一条路上的同代人。

身子愈来愈瘦,脚步愈来愈轻,声音愈来愈弱,神情愈来愈退缩,也就是说,人逐渐逐渐退为影子。

有些事,只能一个人做。有些关,只能一个人过。有些路啊,只能一个人走。

脑的萎缩,或者用药,都会造成对空间的不确定感。

母亲,原来是个最高档的全职、全方位CEO,只是没人给薪水而已。

热闹中独处,仿佛行走深渊之上却有了栏杆扶手。

他们仿佛发现了,只有教育,是一条垂到并底的绳,下面的人可以攀着绳子爬出井来。

《诗经.小雅.四月》:

四月维夏,六月徂暑。先祖匪人,胡宁忍予?

秋日凄凄,百卉具腓。乱离瘼矣,爰其适归?

冬日烈烈,飘风发发。民莫不谷,我独何害?

成年人不记得年轻是怎么回事,他们太自以为是了。

孩子,原谅他,凡是出于爱的急切都是可以原谅的。

表面上毫无迹象。像三十岁时一样意兴风发,我们议论文坛的蜚短流长,我们忧虑政事的空耗和价值的错乱,我们商量什么事情值得行动、什么理想不值得期待,我们臧否人物、解析现象、辩论立场,我们也饮酒、品茶、看画、吃饭,我们时而微言大义,时而聒噪无聊,也常常言不及义。

而愚钝如我会开始求索生死大问是因为父亲的死亡,像海上突来闪电把夜空劈成两半,天空为之一破,让你看见了这一生从未见过的最深邃的裂缝、最神秘的破碎、最难解的灭绝。于是可能在某个微雨的夜晚,一盏寒灯,二三饮者,在觥筹交错之后突然安静下来,嗒然若失,只听窗外风穿野林肃肃,山川一时寂寥。

人生由淡淡的悲伤和淡淡的幸福组成,在小小的期待、偶尔的兴奋和沉默的失望中度过每一天,然后带着一种想说却又说不来的‘懂’, 做最后的转身离开。

有一种寂寞,身边添一个可谈的人,一条知心的狗,或许就可以消减。有一种寂寞,茫茫天地之间“余舟一芥”的无边无际无着落,人只能各自孤独面对,素颜修行。

所谓兄弟,就是家常日子平淡过,各自有各自的工作和生活,各自做各自的抉择和承受。我们聚首,通常不是为了彼此,而是为了父亲或母亲。聚首时即使促膝而坐,也不必然会谈心。即使谈心,也不必然有所企求—自己的抉择,只有自己能承受,在我们这个年龄,已经了然在心。

兄弟,不是永不交叉的铁轨,倒像同一株雨树上的枝叶,虽然隔开三十米,但是同树同根,日开夜合,看同一场雨直直落地,与树雨共老,挺好的。

我们拼命地学习如何成功冲刺一百米,但是没有人教过我们:你跌倒时,怎么跌得有尊严;你的膝盖破得血肉模糊时,怎么清洗伤口、怎么包扎;你痛得无法忍受时,用什么样的表情去面对别人;你一头栽下时,怎么治疗内心淌血的创伤,怎么获得心灵深层的平静;心像玻璃一样碎了一地时,怎么收拾?

在暂时里,只有假设性的永久和不敢放心的永恒。

数字,不等同价值。

“金钱”和“时间”的两种“币值”是不流通、不兑换、不对等的货币—一旦用出,你不能用那本存折里的“金钱”回头来换取已经支付出去的“时间”。任何代价、任何数字,都无法兑换。是的,是因为这样,因此我对两本存折的取用态度是多么的不同啊。

幸福就是,生活中不必时时恐惧。

太疼的伤口,你不敢去碰触;太深的忧伤,你不敢去安慰;太残酷的残酷,有时候,你不敢去注视。

整个小镇都沉在黑暗中,这简陋的小厅就像个光亮的橱窗,正在展出生活的温煦和甜美。

毕竟文明和野蛮的中隔线,薄弱,混沌,而且,一扯就会断。

《星夜》,在我看来,其实是一幅地图--凡·高灵魂出走的地图,画出了他神驰的旅行路线:从教堂的尖塔到天空里一颗很大、很亮、很低的星,这颗星,又活又热烈,而且很低,低到你觉得教堂的尖塔一不小心就会钩到它。

“文字,应该像蒲公英的根一样实在,不矫饰,不虚伪。”

所以跨年的狂欢,聚集,倒数,恐怕也是一种时间的集体仪式吧?都市里的人,灯火太亮,已经不再习惯看星星的移动和潮汐的涨落,他们只能抓住一个日期,在那一个晚上,用美酒、音乐和烟火,借着人群的吆喝彼此壮胆,在那看不见的门沿量尺上,刻下一刀。

佛经用来形容莲花的四个词,“一香、二净、三柔软、四可爱”,我倒觉得适合拿来形容婴儿,其纯洁光明,大概也是一致的。

我们记得他的暴躁,我们记得他的固执,但是我们更记得他的温暖、他的仁厚。他的眼睛毫不迟疑地告诉你:父亲的爱,没有条件,没有尽头。

人生本来就是旅程。夫妻、父子、父女一场,情再深,义再厚,也是电光石火,青草叶上一点露水,只是,在我们心中,有万分不舍。

目送:龙应台“人生三书”之三读书赏析 第(2)篇昨天参加了万圣节游行,很开心。不过说到底,万圣节是孩子们的节日,十岁以下的小朋友不在少数,画着或恐怖或呆萌的装,穿着喜欢的服装,笑嘻嘻的跑来跑去。在我身边,一个刚会说话的宝宝,在带着鬼面具的叔叔脸上啪地亲了一口。咦,小孩子难道不应该觉得害怕吗?再小一点的,由父母牵着,抱着,或者骑在爸爸肩上,好奇地东张西望。这些场面实是温馨无比的。

在我们的观念里,大人和小孩子是很不一样的。小孩子可以任性可以调皮可以天真可以放肆,大人是不可以的。大人要守规矩,要知礼仪,要懂克制,要会算计。时间久了,大多数人都忘了,自己曾就是个孩子。会有遥远的不切实际的幻想,会看恐怖故事做噩梦,会天真地容易信任别人,会无私地把糖果分给好朋友,会好奇地问乞丐怎么不回家吃饭。

但我相信,在大多人的内心,依然住着一个孩子。不信你听,身处异国他乡的年轻人,正温柔地跟电话那头说想吃家里烧的菜了;你看,年轻的爸爸跟孩子玩儿捉迷藏的时候,那张满溢着毫无防备的笑脸;你看,衰老的母亲听话地坐下来让女儿给剪指甲,温柔得像个小姑娘。曾几何时,“我还是个宝宝”风靡全网,一度让人厌恶。二十几岁的“老阿姨老叔叔”了,还装什么宝宝,一点也不萌。可是,当我再反思的时候,似有所悟。这句话之所以能迅速俘获那么多人,大概是因为我们心里,都还住着那个孩提时的自己,在我们灵魂的某个角落,不管经历多少成人世界的风吹雨打,依然柔软得像婴儿的手掌。在城市的万家灯火中,在某扇窗下,会有那么一个人,在想着,甚至在坚持着,年幼时天真而遥不可及的梦想。

回来时坐于灯下读龙应台,《目送》,温暖而哀伤。人的一生,其实是一个轮回。刚出生时什么也不会,从吖吖学语到步履蹒跚,身体和思想逐渐强大,便一步一步离开家,离开父母;等到一切达到鼎盛,身体和思维又开始走向衰落,兴尽悲来,方识盈虚之有数。年华老去,人慢慢地,变得虚弱,变得健忘,变得连简单的事情也不会,又退回了婴孩时的模样。祖祖辈辈,一代又一代,永远重复着这样的轮回。只不过,有时候,长大了的孩子,就忘了曾经是个孩子,于是自命不凡;也忘了年老的父母已退回孩子,而对他们的健忘和虚弱缺乏耐心,或者不闻不问。

所以,做个成人世界的孩子,有什么不好呢。对物质生活的要求简单一点,对幸福的兴奋阈值低一点,对人真诚一点,对不适合的say no果断一点,对父母的遗忘与重复耐心一点,对喜欢的人专心一点,对外界的噪音少关注一点,对梦想执着一点。当别人不解或者嘲笑时,没关系,理直气壮地说:“我还是个宝宝”~~~

目送:龙应台“人生三书”之三读书赏析 第(3)篇我慢慢地、慢慢地了解到,所谓父女母子一场,只不过意味着,你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯