读《从晚清到民国》的历史感悟(一)

看一本书尤其是看一本历史类的书,站的角度一定得有较全面的历史视角,从多个角度观察。从中才会总结出经验教训,不至于再走老路。学习历史不是让我们仅仅知道:历史上发生了某些事就行了,还要知道为什么发生?当时所处的历史环境和背景怎么样?都得我们后人一一解剖,这才是我们学习历史的主要原因。那么接下来,我们先来了解一下作者生平事迹,因为只有了解了作者才有可能知道作者写这本书所站的角度有没有“客观”?那么他笔下的历史记录是否属实也就一概而知了。接着再来看看这本书所记录的历史事件,以及发生的原因,给我们后人的启示,还有我们后人又该如何做才可以避免重走历史老路?

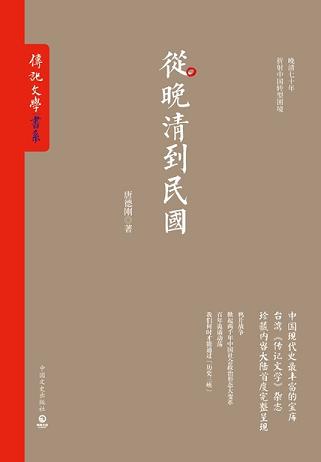

唐德刚(1920年8月23日-2009年10月26日),男,美籍华人学者,历史学家、传记文学家、红学家;1920年生于安徽省合肥市肥西县西乡山南馆唐老圩,就读于舒城中学。1939年,入重庆国立中央大学(南京大学)历史学系;1943年毕业,获学士学位;1944年,在安徽学院史地系讲授《西洋通史》;1948年,赴美留学,1952年获哥伦比亚大学硕士,1959年获史学博士;后留校任教,并兼任哥伦比亚大学中文图书馆馆长,负责口述历史计划中国部分;1972年,受聘为纽约市立大学教授、亚洲研究系系主任;曾任纽约文艺协会会长;2009年10月26日,因肾衰竭卒于美国旧金山佛利蒙家中,享年89岁。

1948年,唐德刚赴美留学,主修欧洲史和美国史;随后,获得哥伦比亚大学哲学博士学位,并取得美国国籍,留校执教长达15年,先后开设《汉学概论》、《中国史》、《亚洲史》、《西洋文化史》等课程;1962年初起,在东亚研究所做研究员,同时兼任哥伦比亚大学中文图书馆馆长达7年;1972年,受聘为纽约市立大学亚洲学系教授,后兼任系主任12年之久。

1972年2月,尼克松总统访华后,中美关系趋于缓和,唐德刚于是年冬首次返回阔别25年的安徽探亲;此后,长期为中美交流出力,先后多次访华、讲学,还被推选为旅美加安徽同乡会会长。

1981年,唐德刚再访大陆,他在中国社科院国际关系所以及山东大学、西北大学、北京师范大学、安徽大学等12所高校和科研机构为数千名师生上大课,还先后为20多名研究生和史学工作者重点授课。

唐德刚先生

1986年6月,他携论文参加在哈尔滨召开的“《红楼梦》国际学术讨论会暨红楼梦艺术节”;1987年后,他又数次回国,参加周秦汉唐史学术研讨会、胡适学术讨论会、纪念台儿庄大战55周年国际学术讨论会、安徽近代人物国际学术讨论会和在台北举行的近百年中日关系学术研讨会等。

2009年10月26日晚,唐德刚先生因肾功能衰竭在美国旧金山逝世,享年89岁;逝世前,他将全部藏书共计124箱悉数捐给安徽大学。

这就是唐德刚先生的生平事迹(百度出来的),从这里可以看得出唐老先生是一个非常有分量的重量级历史研究者,对中国历史应该是非常了解的,尤其是中国近代史。那么他的话可信度也是特别高的。那么接下来,我们依次介绍一下这本书。首先前面两章的介绍我不再提了,因为是作者的介绍和写书的原因,这个感兴趣的可以自己看。从正文开始,作者提到了“文化”的转型;然后就是太平天国运动;接下来就是甲午战争和戊戌变法;义和团运动和八国联军;袁世凯、孙文与辛亥革命,这几个历史事件。

作者说:我们国家经历过了三次重大“文化转型”时期,第一次是春秋战国时期,第二次是中国近代时期,第三次是最近的改革开放到至今为止。第一次转型从战国时期到秦汉大一统帝国,大概经过三百年,核心转变见于三个基本制度的变化:一、政治上废封建,立郡县;二、经济上废井田,开阡陌;三、学术思想上由百家争鸣转为独崇儒术。转型完成即创建了农业大帝国的定型。

唐德刚认为,近代的大动乱是从中华帝国到现代国家的第二次转型。新的中华文明定型也必然有文化─社会─政治体制的三方面的转型:一、政治上化君权为民权;二、经济上化农业经济为工商业经济;三、学术思想上化控制思想为开放思想。他从此演绎出一个综合的文化概念──第一次转型是造成“行同伦”的社会,第二次转型则是行为不再同伦,用现代的话说,就是多元化的社会。因此,造成近代的大动乱是有一定的大的历史背景作为历史事件发生的支撑点。经济上采用自给自足的小农经济,思想上采用愚民政策,政治上采用君权至上原则。与当时世界的发展格格不入,是导致清朝落后挨打的直接原因,也是发生各种救亡图存运动的高发期的历史主要原因。因此,发动农民运动以洪秀全为首的太平天国运动也就自然产生了。以曾国藩为首的洋务运动以及以李鸿章为首的开明派发展海军国防实力,甚至于企图寻找思想上解放的戊戌变法的六君子康有为也是如此。然而他们最终都全部以失败而告终,只有孙文先生领导的同盟会运动才成功,因为只有孙先生提倡了一个口号就是:“驱除鞑虏,建立民国”。那么接下来详细了解一下每个历史事件都是怎么样发生的。

太平天国运动实际上是一场宗教运动,洪秀全因为几次上京赶考都被刷下来,因此特别失落,甚至因为这件事情卧病在床40多天。因为之前机缘巧合,得到一本基督教小册子,这次的发烧让他有机会称自己见到了耶稣。所以,开始利用宗教来蛊惑民心。又因为当时的清政府不作为,欺压百姓,鱼肉乡民,很多农民苦不堪言,因此跟随洪秀全奋起反抗。虽然以洪秀全为首的失意知识分子想借农民起义推翻清朝政府,但是由于他们的性质不具有这样的功能,从而可以清楚的知道,其结果一定是以失败而告终。原因是:一,他们是农民运动(农民短见);二,宗教运动;首领洪秀全不是一名合格的君主。洪秀全起义后,没有发展自己的根据地,而是到处流串,最后到了南京不再北上,开启了享乐主义。只派少许将领北伐,做孤军深入。并且他们起义后一路上对百姓对敌人都是残忍至极,可以说根本不得人心,而一场运动靠的就是人力物力和财力。后来到了南京后,开始了内讧,开始了享乐,他们的丑陋嘴脸全部流露出来。下级人士不可以享有女人和财富,上级人士可以同时享有多个女人和财富。如此不败才是没有天理。理由:不幸自鸦片战后(1842年),西风东渐,人类的历史已经由“中古”进入“现代”。我国原有那一套政治、经济、社会、伦理等的“传统制度”,在西洋的“现代制度”挑战之下,都无法原封不动地延续下去了。因此,“时代”和“历史”对我们这新一辈逐鹿中原的豪杰的要求,就不止于“改朝换代”,他们还得有点“改朝换制”的见识和能力——“换制”,不是只在名称上把“皇帝”换成“主席”或“总统”,把“司令官”换成“司令员”,它们还需要有点“质变”。搞“质变”,不特洪、杨无此知识和能力,比他们晚了数十年的“总统”和“主席”们,还照样变不了呢!

那么接下来谈谈甲午战争和戊戌变法。我们知道一个运动的失败跟历史背景有关外也跟个人有关,特别是历史关键人物。谈到了甲午战争不得不提到李鸿章这位清朝大员,他是个了不起的清朝大员,也是个了不起的外交家,可以跟周恩来总理相提并论。我们国家两个最了不起的两位外交家就数李鸿章和周总理了。李鸿章是个非常开明的历史人物,主张发展西方科学技术来壮大清朝落后的军事力量。因此,他特别重视培养海军力量,企图以一人的能量对抗整个西方国家以及日本这个岛国,岂不知以卵击石。他说:师夷技夷以制夷;提倡”中学为体,西学为用”。所以,他特别支持曾国藩的洋务运动以及康有为的戊戌变法。他所创造的海军还能排名当时世界前八强,只是被以慈禧为首的满族新贵们强力的打压和排挤。甚至为了慈禧这个老太婆过生日,既然公然挪用海军军费。甚至海军总理衙门也被满族新贵载恬为首的旧势力把守。而慈禧和满族新贵们根本不重视海军军队的发展,他们甚至可以允许士兵们在军舰上晒衣服,允许让一个太监来担当一次重大阅兵的总指挥。相反,日本的做法就比较开明了。日本人从上到下每个人都特别重视海军(日本天皇的皇后,主动拿出自己仅有的金银首饰出来充当海军军费),他们看到当时排名前八的清政府海军军舰上有人晒衣服,就特别高兴。而后他们才会多次肆无忌惮地挑衅中国,最后给予最沉重的打击。甲午的战败不能归于某个人的身上,这是多个原因造成的。这里有几大原因:一,制度上的落后;二,旧势力的强大;三,清政府以及国人不重视军队的发展;四,清政府腐败无能;五,当时中国人不够团结;六,盲目自大;七,思想落后;八,以慈禧为首的享乐主义盛行;九,自给自足的小农经济不足以支撑起一场现代化战争;十,闭关锁国政策遗留毒害。当然了,我们还得肯定几个人功劳的,不能让他们出了力还要背黑锅。比如丁汝昌,比如李鸿章,他们是清朝海军出力最多的人,丁汝昌还为此付出宝贵的生命。

从晚清到民国读书赏析 读后感 第(2)篇读《从晚清到民国》的历史感悟(二)

戊戌变法这场运动从一开始可以就可以看出,他们绝对是失败的。因为以康有为为首的维新派新贵们,主张的变法运动只是寻求一种自我更新换代的思想解放运动。殊不知,到了清朝那个历史时期,不仅仅只是思想上的自我救亡图存那么简单了,他更是涉及到改“制”这样的大问题。不单单仅仅把皇帝改为“主席”或者“总统”那么简单,它还得有一定地“质变”。而康梁两人根本不具备这样的能力,别说是洪杨、康梁了,就是后来的袁世凯孙文蒋介石毛泽东,也都没有能力处理的好,更别说是康梁两位失意的考场公子。其次是康有为的古板教条主义非常严重,拒绝一切外来资源,比如拒绝了以李鸿章为首的开明派的加入,拒绝了以孙文为首的激进派的加入。不但拒绝别人还特别自大,是个十足的自大狂。当时除了康梁办的一些学会,还有大大小小数十个学会,都想救亡图存,但是康有为拒绝与一切人物合作,单枪匹马勇闯天涯。失去人心不失败岂不是天理难容?不过这次的变法虽然说失败了,但是也是一次进步,至少是意识到了必须寻求思想上的解放。我们每个人如果想要随时过个好生活,不是仅仅只靠增长自身技能就能够长久的立于不败之地,更重要的是寻求思想上的“解放”,随时保持与时俱进。政府组织也是如此,把一个国家看作一个人,政府是大脑,低下的组织和老百姓看作身体其他部位的话,那么这个政府想要生存第一时间就必须解放思想。思想解放了,也就寻求政治的解放,政治解放也就自然而然的经济解放,经济解放也就自然而然军事解放,以此类推。那么国家还会是那个国家吗?所以,康梁的戊戌变法也是一场进步运动。只是运气不好罢了!处在了病入膏盲的时代。

义和团运动其实是一场毫无意义的破坏运动,也可以说是一场土匪运动。不过它是第一次抗击外敌救亡运动,对外国嚣张气焰给予狠狠打击。至于八国联军侵华战争,这其实是慈禧一人造成的历史耻辱战争,她一人的错误全中国人买单。为了自己的权力不惜向十一国同时宣战,一个女子哪里来的勇气和自信?她自知没有这样的能力,可为什么?还是对权力的贪念,造成了八国联军侵入中国。

袁世凯这个人其实也挺不错的,从一个默默无闻地小士兵一举成为清朝末年军机大臣,手底下掌握着几万军队。在朝鲜他发展了新式军队,同时在那里抗击了日军的嚣张气焰,也是首个创建了我国现代化陆军的首要功臣,对打击义和团运动也出了不少力。同时他还是废除科举制的第一人,很多现代化政治制度也是从他那里开始的,可以说没有他就没有中国近代政治制度的建立。

孙文这个人怎么说呢?是一个伟人。他为了革命,到处“跑”。做过许多职业,受过许多不公待遇。在开始时,他的名望不够高。就和香港兴中会首领杨衢云合作,一起闹革命。多次失败后流落他乡。又多次辗转华人社团,最后一次起义成功后终于做了临时大总统,又被袁世凯抢走了头功。所以,我只能说他是伟人。至于这次革命历史意义,的确是非常重大的。它第一次推翻了中国2000多年的封建历史,建立了民主共和国。第一次实现了思想和政治制度上的自由,人民第一次享有公民这个权利,从此进入民主化制度。因此,这场革命运动是一场了不起的革命运动。

本人对这本书的了解可能不够齐全,可能也会受之前的历史书上的影响,对历史存在一些偏见,希望各位老师大胆指出,在下定当虚心学习。在此谢谢各位!!!

2019/05/04于惠州 00:19

孤独中的寻觅者

从晚清到民国读书赏析 读后感 第(3)篇近代中國史系列第一部,剛開始讀的時候,會不怎麼適應作者的文風的,有點兒俏皮、會用許多生僻詞語,不是翻譯者的原因還是作者的愛好。無論,看多些也就習慣了。晚清到民國的七十年,是中國社會轉型的時期。全方位地從中古轉到現代,傳統文化與西方文化之爭不是一時半會便可決處勝負的,即便是歷朝的戰亂屢戰屢敗也都被認為是人事裝備上的不足,中國知識分子們的文化自信心由此也一點點地破碎,到甲午戰敗後完全破滅。由於很多方面的原因,中國轉型之路定然不會一路順暢,作者因此提出個“曆史三峽論”來,其實也沒啥大的新意,大抵不過反展是曲折的多磨難的...作者沒有事無巨細從一鴉說起,而是抽取了其中一些大事兒來講轉型。首先是總論,其次是太平天國。再是洋務運動和戊戌變法,再則義和團和八國聯軍,最後袁世凱和孫文。《晚清到民國》最大的優點就是作者有自己的思考,側重點分明,做種分析過程而不是結果。弱國與愚昧到醒悟與強大。路漫漫其修遠兮我將上下而求索

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯