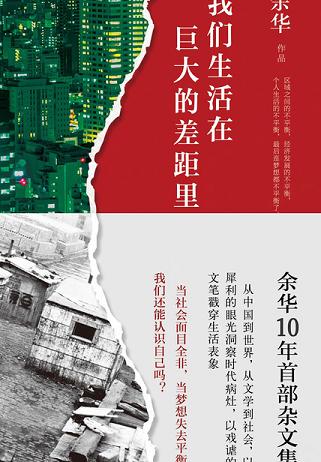

这是余华的一本杂文集。大学时在学校图书馆借过一本《活着》,读完后又借了《许三观卖血记》。所以,对余华这个名字印象深刻。

余华同鲁迅一样,早年也是弃医从文。但是他主要擅长写长篇小说,而且作品量并不多,但发表出来的几乎都是经典。他是先锋文学的代表人物之一。

我很喜欢这类作家,鲁迅、老舍、余华、苏童、莫言……他们的作品,大多是对当时那个年代的艺术加工,或小说,或散文,或杂谈,有对生活的真实写照,也有自己的独立思考。他们的文字简单质朴,却发人深省,赤裸裸地揭示出人性中的真善美、假恶丑。

也许是当局者迷的缘故,我想列几个与之风格类似的年轻作家,却一无所知。搜了下最新的“福布斯作家富豪榜”,郭敬明、韩寒、孟非、张嘉佳、柴静、南派三叔……很多主持人随便出一本书,职业那一栏就多了个“作家”的头衔,实在是太廉价!随便想想,就有杨澜、何炅、汪涵、白岩松、孟非、李响、大鹏、大冰(排名不分先后)等等,更甚者,如谢娜。

当然,比主持人写书更让人匪夷所思的,是那些所谓的畅销书“作家”、自媒体“作家”。只要稍微有点名气,把写过的文字略加整理;或者,先列个大纲,再东拼西凑地“摆事实、讲道理”;或者,为了写书而写书,同一领域的东西拆分出一二三四;出版社便可以兴高采烈地出版了,以达到多方多赢的目的。倘若只是出书倒也罢了,毕竟存在即合理;关键是,这些写书的人,明知自己的书并没有多少含金量,依然信心满满地自称为“作家”。

我一直认为,文学应该是纯粹的,不应该掺杂太多的功利性。只有能够写出具有文学性文字的人,才可以称之为“作家”,否则只能是“作者”或“写手”。

第一次读余华的散文集,了解到作品之外的余华,了解作品创作背后的故事,了解一个作家的视角与生活。

余华作品很多以文革为大背景,原来是作者刚好在那样的背景下长大——文革开始时,余华读小学,文革结束时,余华高中毕业了。在一个孩子十几岁左右的记忆其实更像是对这个世界的初印象,是在人生的磁盘上刻下的第一条印痕,在读取记忆的时候总是第一个读到。

关于《兄弟》当初读的时候就觉得上下部分歧很大,原来在当初作品刚出版的时候就引起了同样的争议。看了作者的创作手记才明白上下两部之所以差距大是因为描述的是两个不同的时代,是文革前后的这种时代断层造成了作品上下部看起来的不衔接。

《第七天》确实是余华作品里面毕竟特别的一部,在用词,叙述很考究。可读完作者手记再回想,原来还涉及到荒诞小说与写实小说之间的平衡。

最后摘一段深表认同的话:

纵观中国这一百年的历史,从社会形态来看,“文革”这个时代其实是这一百年里面最为单纯的,而今天这个时代是最为复杂的。“文革”是一个极端,今天又是另一个极端,一个极端压抑的时代在社会形态剧变之后,必然反弹出一个极端放荡的时代。我的预期是,今天这个时代的放荡和荒诞差不多应该见顶了,应该到了缓缓回落的时候了。我相信,或者更准确地说是我希望,接下去的十年或者二十年里,中国的社会形态会逐步地趋向于保守,趋向于温和,因为我们人人需要自救。我们生活在巨大的差距里读书赏析 读后感 第(3)篇

#秋林读书# 读书给人带来的好处就是体验不同的人生,一个人不管多么富有,但时间总归是有限的。通过阅读,可以帮你节约更多的时间。

这本书几乎囊括了作者所有的人生经历。从创作到旅行,无一不在展现他自己。读这本书的时候,我仿佛在看一个作家的纪录片。跟随他的脚步从欧洲走到非洲,又从非洲走到美洲。从《罪与罚 》读到《一个陌生女人的来信》。一些熟悉又或者陌生的命字出现在自己面前,惊喜又或者意外。

对于余华,我一直停留在他《活着》的作者角色身上,其实他还是一个父亲,运动爱好者,段子手。他的文字透露出有趣的人生。这是给我带来最大的启示,人应该活出有趣的人生,而不是活着。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯