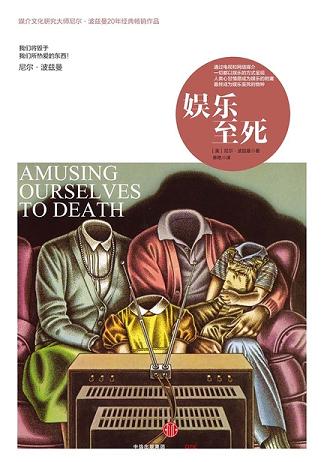

娱乐至死的说法经常能听到,多的是出现在讽刺、批评的语境里。波兹曼的这本《娱乐至死》出版于1985年,正值美国印刷业走向没落,电视时代蒸蒸日上的时代,30多年来在国内外都有非常大的名气。

和多数人相反,我是在几个月前因为《美丽新世界》才知道《娱乐至死》,之所以这么说是因为波兹曼在书中多次提到两部反乌托邦经典《美丽新世界》和《1984》,对比后者的文化专制,前者预言文化精神枯萎的形式将是人们在快乐中麻木再在快乐中死去。奥威尔担心我们憎恨的东西会毁掉我们,而赫胥黎担心的,是我们将毁于我们热爱的东西。现在看来,赫胥黎的预言更有可能实现,或者说已经悄然发生在我们身边了。

我在找文献的时候发现大家更多地是将它当做传播学资料在研究,论文也多出自新闻学院的学生之手。的确,波兹曼在第一部分就将“媒介即隐喻”、“媒介即认识论”作为章节标题,电视产业和印刷业的对比在全书中也算是占了不小的分量。不过在这里我更愿意从“思维懒惰”的角度谈起。

上周正好和一朋友谈起这个话题,说的是现在的日常环境你很难去稍微深入地讨论一个话题,要么是抖个机灵这事儿打哈哈算过去了,要么是非得撕个你输我赢,但是 同样的,人们拒绝理性思考。你应该很耳熟吧或者也曾多次出自你之口:你闲的吧想这么多干嘛,做人嘛简简单单就好,最重要的是开心……

可拉倒吧,这话听听就算了可别还当真。

我越来越觉得,成年人的自甘愚昧和无知令人心生厌恶——当然,愚昧无知在我身上都有,而我这里说的是自甘愚昧无知。我甚至怀疑,这个时代的电子产品、娱乐产品就是美丽新世界里的soma,碎片化浸入式的娱乐文化使我们这个时代拒绝记忆,拒绝逻辑思辨,因此我们可以一边随手打出一串“哈哈哈哈哈哈”,一边甩出“太长不看”,我们需要短暂而接连不断的刺激,不要有序排列、具有逻辑命题的公众话语。

我相信至今仍有相当一部分人存在这样一个困惑,就是虽然你说不清道不明为什么,但你很自然地就会认为读书是一件“值得做的事”,简单来讲就是政治正确。甚至明明感到读书让你痛苦,打心眼里你还是会认可读书这样一个行为,即使你还是说不出原因。

这一方面当然要归因于我们生在一个知识变现的时代,另一方面我认为只要我们稍微回想一下就会发现这样的声音多出自主流媒体的宣传——包括杂志,也包括自媒体即所谓的公众号推送,另外像是知乎这样的平台我觉得也能算上。

总的来说,它们都属于零散阅读。

那么问题就来了,这就跟1984年康涅狄格州的图书馆通过电视报道“倡导关掉电视的活动”一样矛盾,简单地说,他们希望人们通过看电视认识到他们应该停止看电视。看出来了吗——零散阅读的媒介希望人们通过零散阅读认识到他们应该停止零散阅读转向系统阅读——这不闹吗!

这正是互联网时代的矛盾。

不过至少霍兹曼为我们提供了另一种有别于“心理踏实感”的思路,他的确是为铅字阅读给出了极具说服力的理由。

媒介即认识论,表达思想的方式同表达的思想本身有极大的关系,正如电视天然带着娱乐性,铅字天然具有冷静性,他们没有美感或归属感。我举个更直观的例子,移 动端阅读的习惯倒逼自媒体人控制篇幅、频繁分段,因此传达的只能是零星破碎;点击链接阅读的设计促使自媒体人关注标题设计,因此有了UC式的盲目浮夸。

言归正传,从写作者的角度来说,书面文字是作者深思熟路、反复修改的结果,甚至还经过了专家和编辑的检查,这样的文字更加便于核对或辩驳,并且具有客观的特征。书面文字可以长久存在,而口头语言却即刻消失,这就是为什么书面文字比口头语言更接近真理。

从阅读者的角度来说,阅读从本质上来说是一件严肃的事情,当然也是一项理性的活动,铅字有序排列的、具有逻辑命题的特点,能够培养“对于知识的分析管理能力”。阅读文字意味着要跟随一条思路,这需要读者有相当强的分类、推理和判断能力,而从阅读中获得的意义往往和我们原来储备的知识相关,所以,相对于获取具体的片段,阅读有利于培养深层次的、具有推论性的思维。

我们从来没有责怪电视业或者互联网的发展,事实上它们为我们带来的有利变革太多,我对它们的热爱也不会比你少多少,只是我们担忧的,是这个时代的愉快、激动以及无所谓。

明智地度过闲暇时光的能力,是文明的终极产物,而大多数人做不到。到了这里我们不如回头想想自己的闲暇时光都是如何度过的——正如波兹曼所说,人们感到痛苦的不是他们用笑声代替了思考,而是他们不知道自己为什么笑以及为什么不再思考。

娱乐至死读书赏析 第(2)篇我对这本书的前小半部分,关于媒介和会话工具对文化的影响这方面的理论表示赞同和受教。但是后半部分逻辑的愈发混乱和越来越偏激的语言都让我不敢恭维。

作者似乎从一开始就没打算从客观角度来看待电视,他举了各种印刷机和电视时代不对等的例子来强行论证他的观点。由于这种例子实在太多我就不引用了。

不管是什么内容,也不管采取什么视角,电视上的一切都是为了给我们提供娱乐。正因为这样,所以即使是报道悲剧和残暴行径的新闻节目,在节目结束之前,播音员也会对观众说“明天同一时间再见”。为什么要再见?照理说,几分钟的屠杀和灾难应该会让我们整整一个月难以入眠,但现在我们却接受了播音员的邀请,因为我们知道“新闻”是不必当真的,是说着玩的。

↑这段话里真的有合理的因果和逻辑存在吗……作者在书中很多地方都站在一个十分极端的立场来批判电视文化。他告诉我们要理性和冷静地看待电视,他自己却首先没有做到……

他应该没有想到数据、信息和科技会发展的如此之快。电视不是印刷机时代的终点,也不是大数据时代的起点。电视只是一个承接和过渡的阶段,人们现在依旧可以选择自己接收什么样的信息,依旧能够从茫茫的数据海洋里采用适用于自己的东西。

科技的发展是必然的,人们要做的是去接纳和活用。媒介可以改变人们的思考方式,但不会剥夺人思考的权利。会思考的人不论生于何时都会去思考,忠于娱乐的人不论生于何时都只会娱乐至死。

人们感到痛苦的不是他们用笑声代替了思考,而是他们不知道自己为什么笑以及为什么不再思考。

作者在文末总结了赫胥黎的想法,但是我觉得美丽新世界所想要表达的和作者想要证明的完全不是一样的东西。赫胥黎想要表达的是人完全丧失了自主思考的能力,失去了感情和喜怒哀乐。而作者想要表达的大概是:“电视就是垃圾。”(当然我在这里说的也只是我本人的主观看法罢了)

娱乐至死读书赏析 第(3)篇小时候养鱼,水族馆老板常告诫,鱼不能喂的太饱,饿肚子的鱼可能不会死,但喂多了容易撑死。饿肚子的鱼甚至能活一个多月,但吃太多的鱼过不过两天。追求饱腹的幸福是生物的本性,人之所以被称为高等动物是因为我们能抑制自己的短期欲望,从而实现我们的长期目标,而鱼没有人的这种理性,所以死在了自己的欲望中。我们不需要去评判娱乐好还是不好,就像我们不会去质疑我们所追求的幸福究竟是不是一种威胁。最好的状态就是理性能继续,我们还能思考。生于忧患死于安乐,这种警示古人提过,希望现在也还有人提。我们最好的状态,最有活力的状态,就是我们还活在斗争中,和生存环境斗争,和自己斗争。就好像战争中的歌词一样。自己打自己的战争,自己俘虏自己。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯