真(汉语汉字)

真,读音zhēn,与幻相对。从化从目从乚从八,仙人变形而登天也。

(1) 是会意字,繁体写作“眞”,小篆字形,从华(huà),从目,从乚(yǐn),从八。《说文》:“真,仙人变形而登天也。”匕,变化。目,眼睛。乚,隐藏。八,乘载的工具。本义:道家称存养本性或修真得道的人为真人。

(2) 同本义。旧时所谓仙人 [the Immortal (in Taoism)]

“真”本从“贞”演化而来,贞,从贝从卜,卜贝属于占卜的一种,是汉人传统的习俗,意为占卜以求真相,所以真亦有真相之义,是最简单的一种求真过程,参见“筊贝、掷筊”。《玉篇》,“真,不虚假也”。真与正常通用,《古今韵会举要》,“真,正也”。

《说文》中是一种文化解释,从此字可见人对求真认识的加深与变化。常见组词“真人、修真、真假、真实、真理”等。

(3)引申出真切、天真、写真等。

基本介绍

- 中文名:真

- 外文名:really

- 拼音:zhen

- 部首:十

- 部外笔画:8

- 总笔画数:10

- 注音:ㄓㄣ

- 郑码:EDLO

- 五笔86:FHWU

- 仓颉:JBMC

- 五笔98:FHWU

- 异体字:眞

- Unicode:CJK统一汉字U+771F

- 笔顺编号:1225111134

- 笔顺读写:横竖竖横折横横横横撇点

- 汉字首尾分解:十具

- 汉字部件分解:十具

基本字义

1.与客观事实相符合,与“假”、“伪”相对:~诚。~谛。~挚。~心。逼~。认~。~才实学。~知灼见。

2.确实,的确:~好。~正。~切。

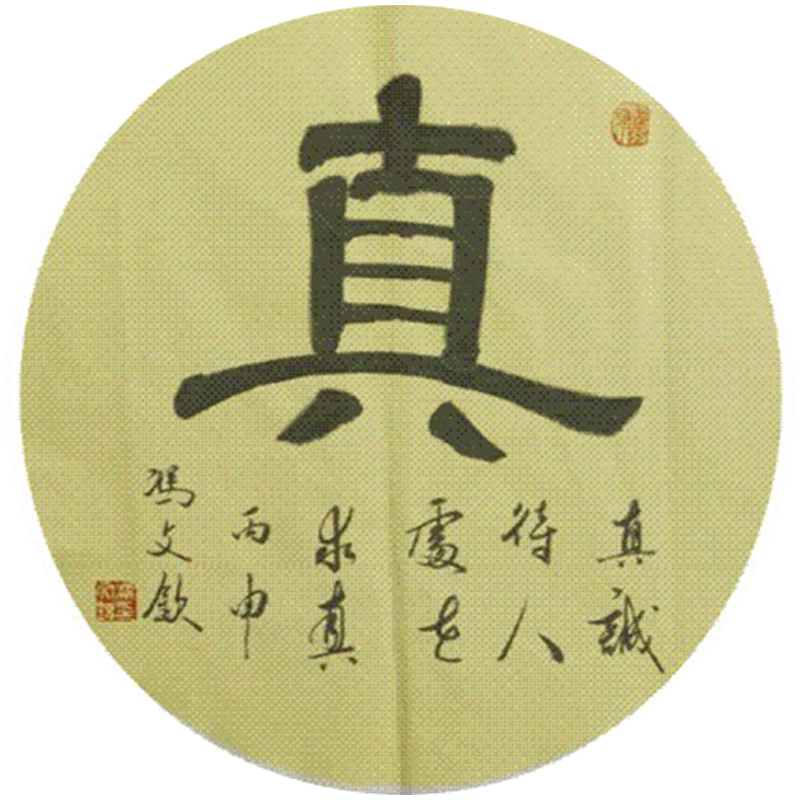

3.清楚,显明:看得~。咬字很~。 冯文钦书法作品

冯文钦书法作品

冯文钦书法作品

冯文钦书法作品4.本性,本原:纯~。天~。

5.人的肖像:传(chuán )~。写~。

6.汉字的楷书:~字。~书。~草隶篆。

7.姓。

(1)古代东北百济族姓氏。

(2)为“慎”氏所改,南宋时,为避孝宗赵睿(“慎”的古字)名讳,慎氏改为真氏。郡望:上谷郡(今河北省西北部地区)。为清白吏有正直声(李文郑)上联说明代浦城人真节,字士和,正德年间以贡人太学,官开封府通判。为官清廉,当时人称“清白吏”。下联说南宋浦城人真德秀,字景元,学者称西山先生。庆元年间进士,理宗时历知泉州、福州,后官翰林学士、参知政事,立朝有正直声。着有《大学衍义》、《唐书考疑》、《西山文集》等。姓氏由来:吕氏春秋:真窥,夏禹之佐,当是真氏之始。汉时有真玄菟者,善算;有真佑者,曾任大尉长史;宋时有真德秀,字景元,后更景希,福建浦城人,理宗时历知泉州、福州,内召为翰林,后拜参知政事。宋史载:真佑本姓慎,避孝宗讳改姓真。又,百济八姓有真氏。

郡望堂号:天水郡

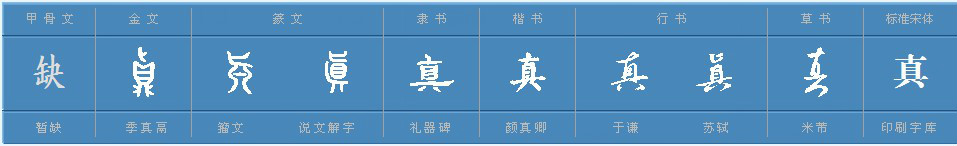

字形演变

字形演变

字形演变简体之前金文、籀文、篆文、隶书、字型非电子字型以图直观示之

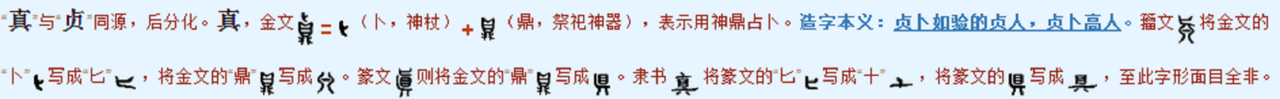

造字解说

无法以文字表达以图示之

常用词组

◎真才实学zhēn cái shí xué

真正实用的才华技艺和学识

例:我们急需有真才实学的人

◎真诚zhēn chéng

[true genuine; sincere] 真率诚挚

真诚的友谊

◎真谛zhēn dì

真切的理论和精义;奥妙所在。

例:要弄清其中的真谛实非易事。

◎真分数zhēn fēn shù

分子数值小于或次数低于分母的分数。

◎真格zhēn gé

〈方言〉:实在的,当真的

你别再装着玩儿啦,说真格的吧!

◎真箇zhēn gè

〈方言〉:的确;真的

他真箇生气了

◎真怪zhēn guài

全然少有;极不普通;颇不平凡

真怪你竟不知道

◎真迹zhēn jì

书画家本人的原作

这一幅画是唐伯虎的真迹

◎真际zhēn jì

真切的道理,真实情况

空谈有余,真际不足

重真际,忌空泛

◎真金不怕火来烧zhēn jīn bú pà huǒ lái shāo

比喻真理或立身、行事正直的人经得起实践检验,不怕任何非议

有诚便能有勇,所谓“真金不怕火来烧”。--郭沫若《相见以诚》

◎真金不怕火炼zhēn jīn bú pà huǒ liàn

见“真金不怕火来烧”

◎真菌zhēn jūn

组成真菌门的成员,其中许多主要是腐生或寄生植物,缺乏真的叶绿素,靠孢子繁殖。如:酵母菌、蘑茹等

◎真空zhēn kōng

(1)指没有任何实物粒子的空间

真空封装罐

(2)指没有气体或气体极少的空间

(3)借指不存在某种事物的领域

军事力量真空

◎真空泵zhēn kōng bèng

把封闭空间内抽至预定真空度的一种泵

◎真空管zhēn kōng guǎn

被抽至高度真空的电子管

◎真理zhēn lǐ

即客观事物及其规律在人的头脑中的正确反映

你说出了一个真理

◎真亮zhēn liàng

〈方言〉:清楚;真切

眼前就能看个真亮

◎真面目zhēn miàn mù

真实的面貌和色彩

◎真命zhēn mìng

迷信指受命于天的人

真命大仙

◎真皮 zhēn pí

皮肤中层的感觉血管内层

◎真切zhēn qiè

清晰确实

看不真切

◎真情zhēn qíng

(1)真实的情况

不了解真情

(2)真诚的情感

吐露真情

◎真情实意 zhēn qíng shí yì

真挚诚实的情意

◎真确zhēn què

(1)确实

真确的讯息

(2)真切

看得真确

◎真人zhēn rén

(1)亲身和活着的人

在银幕上…但决非真人

(2)道教称有养本性或修行得道的人,多用做称号

◎真人真事zhēn rén zhēn shì

生活中的实际人和实际事

本片取材于真人真事

◎真容zhēn róng

(1)肖像

绣真容

(2)本来的面貌;真相

剥了画皮,露出了真容

◎真善美 zhēn shàn měi

真实、善良和美丽

真、善、美…适与假、丑、恶形成鲜明对比

◎真身zhēn shēn

神仙或佛祖的本体、正身(迷信)

◎真实zhēn shí

与事实相符

真实的故事比虚假的小说还要奇妙

◎真实感 zhēn shí gǎn

与实际情况相符的感觉

公爵夫人不像剧中其他角色那样给人以真实感

◎真是zhēn shì

确实;的确

真是鬆了一口气

◎真事zhēn shì

真实的东西;真实的事情

一个能把谎言说得跟真事似的能使人信服的演说家

◎真释zhēn shì

真实、正确的解释

◎真书zhēn shū

楷书

◎真数zhēn shù

对数

◎真率zhēn shuài

真诚坦率

◎真髓zhēn suǐ

真义;精要

例:探索科学真髓

◎真伪莫辨zhēn wěi mò biàn

正宗或伪劣不能辨别;是真是假,难以分辨

◎真相大白zhēn xiàng dà bái

实情或真面目大为明晰,一目了然

◎真心zhēn xīn

(1)不含欺诈或欺骗的

(2)心意真实恳切

真心诚意地想娶她为妻

◎真心实意zhēn xīn shí yì

真切的心思,诚挚的情意。也说“真心诚意”

◎真性zhēn xìng

(1)真的

真性近视

(2)本性;天性

颠倒困踣之极,乃得彻见真性。--明·李贽《答马历山书》

◎真言zhēn yán

(1)真话

他说的句句都是真言

(2)梵语“陀罗尼”的义译,即“咒语”

口念真言

◎真意 zhēn yì

(1)真实的意义

生命的真意

(2)真实的心意

真心真意

(3)真实的意思;本意

他说的并不是我的真意

◎真真zhēn zhēn

副词。的确,实在

真真不能忘汝也。--清· 林觉民《与妻书》

◎真正zhēn zhèng

(1)名实完全相符

真正中华民国。--孙文《黄花冈七十二烈士事略序》

(2)确实;的确

他刚才真正来过,我不骗你

◎真知 zhēn zhī

真才实学;深刻的哲理;真理

实践出真知

◎真知灼见zhēn zhī zhuó jiàn

灼:明白。正确而深刻的认识和见解

◎真挚zhēn zhì

真诚恳切

真挚的感情

◎真主zhēn zhǔ

(1)伊斯兰教所信奉的唯一的神,认为是宇宙万物的创造者和主宰者

(2)指真命天子

详细释义

1. 会意,与幻相对。小篆字形,从华(huà),从目,从乚(yǐn),从八。《说文》:“仙人变形而登天也。”匕,变化。目,眼睛。乚,隐藏。八,乘载的工具。

本义:道家称存养本性或修真得道的人为真人。

2. 同本义。旧时所谓仙人

真,仙人变形而登天也。--《说文》。按:六经无真字

夫免乎外内之刑者,唯真人能之。--《庄子·列御寇》

归其真宅。--《列子·天瑞》。注:“太虚之域。”

而已反其真,而我犹为人猗。--《庄子·大宗师》

3. 又如:真人府(道人居住的地方);真仙(仙人);真君(道教对神仙的尊称);真的(真实的意旨或意味)。

4. 本性;本原;自然;

谨守而勿失,是谓反其真。--《庄子·秋水》

自然者,道之真也。--《妙真经》

5. 又如:真宰(宇宙的主宰者;造物主);真佛(本身;本人。比喻难以见到的人物);真力(本原之力);真原(本源);真源(本源,本性)。

6. 身

见利而忘其真。--《庄子·山水》

7. 肖像,摹画的人像

有僧写得师真,呈师,师曰:“且道似我不似我?”--《景德传灯录》

8. 汉字楷书的别称

帝亲书其文,作真、行、草三体。--《续资治通鉴》

9. 又如:真字(正楷字)

10. 古州名

广德元年设吐蕃,其后松、… 真、…等为行州。--《新唐书》

11. 姓

12. 真实。与假、伪相对

假金方用真金镀。--李绅《答章孝标》

使真伪毋相乱。--《汉书·宣帝纪》

环翁使君,既工盘礴,又富收藏。李营丘为士大夫之宗,米南宫乃精鑒之祖。故使荆、关、董、巨真名迹归其(袁可立子袁枢)家。--明 王时敏《烟客题跋·题自画关使君袁环中》

此画果真。--清·薛福成《观巴黎油画记》

而同于真。

真者而同。

13. 亦为佛教观念,与“妄”相对

窈兮冥兮,其中有精,其精甚真,其中有信。--《老子》

14. 又如:真人真事;真假难分;真形(真实的形体或形象);真教(纯真的教化);真笔(真迹);真相(佛教语。犹言本相,实相。后指事物的本来面目或真实情况)。

15. 正。与副、邪相对

恭楷誊真,双手呈与抚台。--《文明小史》

16. 又如:真红(正红;深红色);真楷(指正楷);真宅(人死后的真正归宿);真粹(品德高超);真履(纯正的志行)。

17. 精;淳

发匣琴徽静,开瓶酒味真。--唐·张祜《乐静》

18. 又如:真白(纯白色);真金(纯金;真正的金子);真钢(纯钢);真品(纯真的品质);真风(淳朴的风俗);真朴(纯真朴素)

19. 本来的,固有的

不识庐山真面目,只缘身在此山中。-- 宋·苏轼《题西林壁》

20. 又如:真态(本色;天然风致)

21. 真诚;诚实,情感真切

真者,精诚之至也。…真在内者,神动于外,是所以贵真也。--《庄子·渔父》

夫植物之中,稟真刚之气者,惟松为独多。——明·宋濂《看松庵记》

22. 又如:真列(坚贞忠烈);真忱(真诚);真修(精诚修持);真信(真诚);真笃(诚挚深厚);真恳(真诚恳切);真至(情感真挚)。

23. 清楚;真切

我没大看真,不知是四根,不知是六根。--《醒世姻缘传》

24. 又如:听得真;看得真;真亮;真真(清清楚楚,明明白白)。

25. 实在;的确

真无马邪?--唐·韩愈《杂说》

真不知马也。

26. 又如:这人真好;跑得真快;真不忝(真不愧);真可(真可以;真能够);真来(实在;确实)

古籍解释

康熙字典

同眞。俗字。

(眞)〔古文〕𡙊《唐韵》侧邻切《集韵》《韵会》《正韵》之人

辩证

幻化,犹言天地万物变化,变幻,属于道气辩证法,异于佛教的主观唯心论,不可混淆。

《列子·周穆王》:“穷数达变,因形移易者谓之化,谓之幻。造物者其巧妙,其功深,固难穷难终;因形者其巧显,其功浅,故随起随灭。知幻化之不异生死也,始可与学幻矣。”

《列子》 的真幻观在本土文化里有孕育者

幻者不真而惑,真幻对立,定幻对立,明幻对立。 从幻的不同类型、 真字的字形古义及道家的真人理想等可知:

《列子》 真幻论有本土来源。

1. 幻乃不真不定而迷,有心因类型与非心因类型。

甲骨文中,幻为予的倒形。 《说文》 曰:“幻,从反予,相诈惑也”。 含义即不真而惑 (惑乃莫辨真否,不定而迷),即不真不定而迷, 一般用法限于图形认识(道家不同)。

幻的异体字是眩(读音同于幻),眩的本义字 (xuàn) 表示迷惑、 看不清真相。

幻,可源于变化论上之不定,如变幻莫测,也可来源于感觉错误或心理编造,如幻视,如梦境,还可源于影像曲折反映本相及误解本相,例如沙漠里和海上的海市蜃楼,对以为真物者是幻相,对了解者不是— — —类似的是,遇到戏弄,不知易幻想,知则无惑无幻。

因此,幻有心因类型,也有非心因类型。

2. 汉语里真字的一般含义指纠纷关係里的本或本然存在汉语里真字作名词,指本或本然存在,如求真、归真;作副词指本然地;作形容词指本然的,如真相、真宅、天真,假则指认识论上非本然的,伪指行为论上非本然的,赝指作品之非本然的,幻一般指图像认识上非本然的,妄指心因论上对象之非本然的。

可以说,汉语里真字的一般含义在名词用法,指纠纷关係里的本或本然存在:纠纷关係里,谈是否本然,习惯用词是真。

真可以是实,可以是虚,有真实、真虚,真际与实际的区分是冯友兰新理学的重要内容。 《列子》 周穆王篇一些段落重视实与妄的对立,实妄论是心理学角度的,是真妄论的主要内容。

3. 汉语里真字的字形本义或字形会意即离形归本

古文字是巫家所创,用法上可能是集合该字读音的几种不同意思,字形上只得突出一种,其字形本义与一般含义不能画等号,只显示此义受创字者之重视。

“真”在甲骨文里,上半部是“人”,下半部是“鼎”,鼎为高级祭器。孤立地看,难以确定其具体会意,但可确定其一个要点,即与 “ 神人” 有关,而联繫后来的用法,其会意为,真即某种高人的神化,或大巫之超升。

一说,真字从贞字变形而来。贞之本义乃卜问神灵,即:通神以了解隐秘的本然事情。 真与贞同类,皆通往超形世界。

真字的异体字,乃小篆字形,应该比甲骨字更细緻地展示了真字的字形本义。它结构複杂,上面的匕 (huà)、 即变化(《说文》 曰:“ 匕,变也”,徐灏云:“ 匕、 化,古今字”),次上为目,表示形体,次下部分表示隐藏,下面的八,表乘载的工具。 会意为:者,变化形体而返回神秘世界或返回本原。 它与 “ 贞”,有共点又有个。

《说文》 曰:“ 真,仙人变形而登天也”。 这里,天指神秘的超形世界,即形上界。

《庄子·大宗师》 云:何谓真人?能登假于道者。 可见,以真为登假于道,形而上者之谓道,它与 《说文》 看法本质一致。

可见,动词真表示归本、 归于本原世界,即本原化。从真字的几种词可知,其“义根”是本。

4. 在巫家两重世界观里,形下世界为不真,若论真幻对立则形界为幻

可见,真字的古意便以形下世界为不真。

据 《汉书·杨王孙传》,汉武时杨王孙云:“精神者天之有也,形骸者地之有也,精神离形、各归其真,故谓之鬼,鬼者归也”。 也以形体世界为不真。 他的世界观大约属于巫家。

在真幻对立论上,“不真”的形体世界为幻界,这种幻属于非心因类型。

古汉字有很强继承,体现了巫家的两重世界观,这是他们的根本观念,巫为人间与神秘世界的沟通者、往来者,巫文化里,真字表现了两重世界及形上界的神秘、本宅(老家)。

5. 道家普遍认为真人超生死,那幺生死界就不真不定而迷人、 是幻相界道家源于并超越了巫文化

道家道教的真,是真之特殊形态,是本或本然存在之特殊形态,即“道”:修真、归真,即修道、归道,其“道”指宇宙本原。

道家的真人理想,就是修真、归真,即修炼得道,合宇宙之元真。

《庄子·大宗师》 里,真人之真在超生死: “古之真人,不知说生,不知恶死”、 “能入于不生不死 ……离形去知,同于大通,此谓坐忘。 ”

《淮南子·本经训》云:“莫死莫生,莫虚莫盈,是谓真人。 ” — — —真人之真,在超生死。

东汉王逸 《九思·守志》 说:“随真人兮翱翔,食元气兮长存。” — — —真在元气超生死。

又,《黄帝内经·素问·上古天真论第一篇》 云:“上古有真人者,提挈天地,把握阴阳,呼吸精气,独立守神,肌肉若一,故能寿敝天地,无有终时,此其道生。” — — —真人合于道。

真人能长生久定,能寡慾无迷。

那幺,相对看,有生死的人就是不真之人,从长镜头看也是没有确定的存在,人生百年于大化世界如泡似影,而且,生命充满各种欲望,令人迷惑:生死界就是不真不定而迷人之界,是幻相界,因为,幻乃不真不定而迷。

在道家本体论上,各种形体世界都是现象世界,都是生死界,都是幻化世界。

6. 一定要区分两个比较系统— — —道家真幻异于日常真幻

在日常系统里,有生命有实感的人是本体的人,是真人,稻草人是假人,物影误为人是幻觉、幻人。

在道家的本体论系统里,道为本体,本体的人是居道的人,形相的人是幻人。

皆以本体为真,本体所指不同,则比较而来的幻之定位不同。

只要理解本体为真及真幻的比较,道法家的推论就容易理解,没有怪诞感。

7.《列子》真幻观与中法本土隐含的真幻论,本质一样

《列子》云幻化不异生死,以生死者万物为幻,隐含的意思是以超生死为真,另外,《列子》周穆王篇云“古之真人,其觉自忘,其寝不梦”,《庄子·大宗师》则曰“古之真人,其寝不梦,其觉无忧”,文本一致:故而,《列子》的真幻观与道家的普遍观念,相吻合。

另外,汉武时杨王孙云“离形归吅真”,《列子》天瑞篇云“归其真宅”,也有一致。

先秦思想史上,在现存文献内,幻化观只是推理隐含而已,除了《列子》,无人明确表述过,因此不能论其历吅史脉络。

可见,《列子》的真幻论与中法本土的“幻”字观、“真”字观、“真人”观及其隐含的真幻世界观,本质一样。因此,《列子》的真幻论可以由先秦本土文化孕育而生。

三、 真幻观上,《列子》的道气辩证法异于佛教的主观唯心论

1.《列子》 的真幻论,是道气辩证地谈本体现象关係

注意《列子》的造物者、因形者说法:“造化之所始,阴阳之所变者,谓之生,谓之死。 穷数达变,因形移异者,谓之化,谓之幻。造物者其巧妙,其功深,故难穷难终;因形者其巧显,其功浅,故随起随灭。 知幻化之不异生死也,始可与学幻矣。 ”

造物者、因形者就是本体、现象关係。 道家所谓造物者,就是道和元气。 道法家世界观里,两个本体即道(无)和“ 一”(元气)道生出元气,元气变幻出万千形相。 《列子·天瑞》 云:“夫有形者生于无形,则天地安从生?故曰:有太易,有太初,有太始,有太素。 太易者,未见气也:太初者,气之始也;太始者,形之始也;太素者,质之始也。 ”用新语言表述了道家世界观,谈本体不离无(太易者未见气也)和一(太初者气之始也),谈现象则言形和质。

可见,其广义本体论之质是“道—气”变化论或道气辩证法。

道气辩证法认为世界是“道—气”的自在变化,不因我们的心之有无而有无或变化,因此,世界观意义的真幻,不因我们的心之有无而有无或变化。

2. 佛教的真幻观是主观唯心论的

“万法唯心”是佛家名言,在唯识论里乃是万法唯识,佛家所谓世界是幻相、万物如泡如影,乃是云世界为我们的心之幻相,是主观唯心论。

3. 两种真幻观皆源于巫家两重世界观,却本质不同

道家和佛教渊源于不同的巫家文化,真幻观似而不“是”:佛教渊源于古印度婆罗门教、从而在远祖上渊源于古印度巫家文化,全球巫家世界观之共同的根本观念是两重世界观,故而道家和佛教的真幻观有某种相似。

但是,二者有本质差别:佛教的真幻观是主观唯心的,万物是心之幻化,这种幻是心因类型;道家的真幻论是道气辩证法的,真是本体、是道和“一”,幻是现象、是元气之变化或非本真化,这种幻非心因类型。

《列子》所谓“有生之气、有形之状,尽幻也”、“吾与汝亦幻也”,如果静止地看,容易出现“物—我”视角,容易理解其“幻”为心因类型的幻,从而附会于主观唯心论。要注意它的前提,注意某种变化、历时造物者—因形者关係;阴阳所变者谓之生死,“穷数达变,因形移异者,谓之化,谓之幻”,无涉我们的心。

冯友兰说得对:佛教西来之前,“人对于世界之见解,皆为实在论。 即以为吾人主观之外,实有客观的外界。谓外界必依吾人之心乃始有存在,在人视之,乃非常可怪之论。”

道家的幻化,不依吾心乃存,而是因其非本真、因其变幻无穷而在,故要修真返本。

当然,冯友兰所说实在论是绝对实在论,其中的真幻话题之幻是绝对非实在;道家的真幻观属于相对实在论,幻相对于心而言有某种实在,只是相比于道而言其实在太低,是非成败转头空,万千形相泡影去。

佛家道家因为本体论不同,离幻修炼的路子不同。

道家讲究寡慾练气以修真成仙,佛家讲究去欲定慧以修心涅木般;儘管密教是佛教和技术派的结合,莲花生一枝实际也讲究修炼成仙,修成虹光身等,其世界观还是佛教的。

《列子》的真幻观,在本土文化里有孕育者,属于道气辩证法,根本不同于佛家的主观唯心论,因此,《列子》真幻观的来源,只能是本土的孕育文化,而不是外来的佛教。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯