不抵抗政策

不抵抗政策,即日本在九一八事变后窃据东北,而以蒋介石为首的国民政府採取所谓的“消极政策”(但无确切史料可查蒋授意张消极抵抗或不抵抗)。过去一般认为九一八事变发生时,蒋介石下令不抵抗,张学良执行;而新近研究表明,虽然在九一八事变发生前,蒋介石曾和张学良说过不要得罪日本,但九一八事变时的不抵抗命令是由张学良间接下令,蒋介石默认。

1931年11月以后,日本拒绝按国联要求退回事变前原地,并意欲夺取扼守入关通道的战略要地锦州。在锦州问题上,南京国民政府与张学良之间反覆磋商逾月,蒋介石表示“锦州军队此时切勿撤退”,张学良也表示“对锦必尽力设法固守”,并前后三次致电南京请示战和决策及寻求援助,但始终不见援助,奉命守备锦州的东北军将领荣臻更厉词批评:“中央不拨一分粮饷,不发一枪一弹,只在发命抗敌,显然有意徒令东北军牺牲,故置东北军于死地”。而张学良深知日本侵略野心慾壑难填,认为若无全国发动抗战,仅东北军孤军作战必然失败,最终不抵抗而撤入关内。

蒋介石和张学良等人为一己之私尔虞我诈难以同心抗敌,终令东北三省轻易落入日寇手中,亦使日寇的侵略野心更加膨胀,其后果是蒋介石和张学良等人难以推脱的。

基本介绍

- 中文名:不抵抗政策

- 背景:九一八事变

- 主要人物:蒋介石,张学良

- 时间:1931年11月以后

政策背景

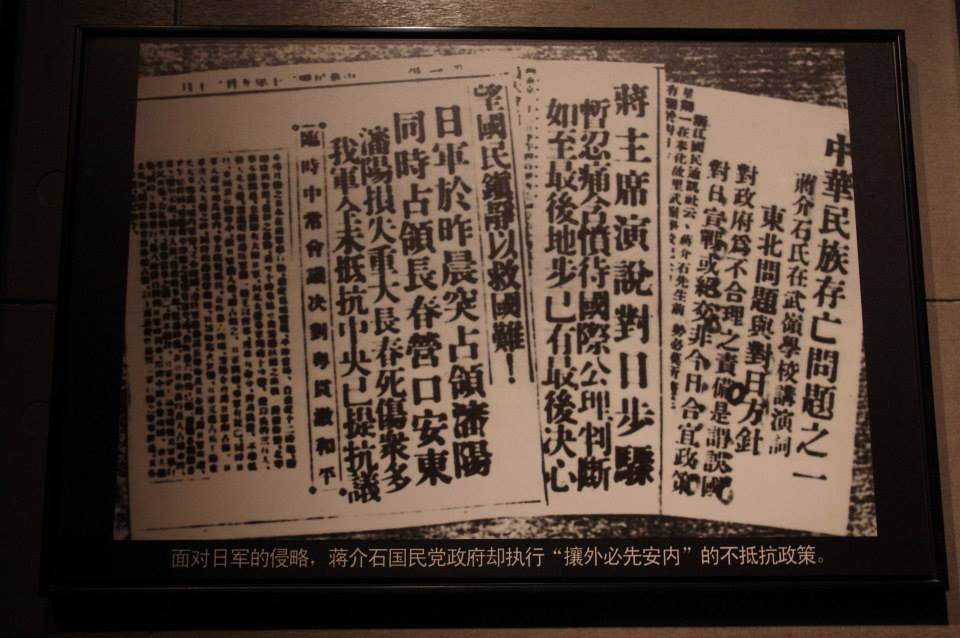

1931年9月18日夜10时20分,日本关东军南满铁路守备队柳条湖分遣队按预定计画炸毁南满铁路瀋阳北郊柳条湖一段铁轨,并诬为中国军队所为,随后,关东军炮击北大营,并大举进攻瀋阳,震惊中外的“九一八”事变发生了…… 九一八事变后的报纸

九一八事变后的报纸

九一八事变后的报纸

九一八事变后的报纸面对日本的武装进攻,东北地方当局毫无思想準备。1931年9月18日当晚,驻守北大营的第七旅高级军官,自旅长王以哲以下,大都在外未归,仅有参谋长赵镇藩在营中。日军的进攻刚一开始,赵镇藩就立即用电话向第七旅旅长王以哲报告和请示,随后又直接向东北军参谋长荣臻报告,荣命令部队不要抵抗,并和辽宁省主席臧式毅一起将情况急报时在北平就医的张学良。正在北平前门外中和戏院陪人看戏的张闻讯立刻赶回养病的协和医院,接通荣臻电话后指示:“尊重国联和平宗旨,避免冲突。”得到张指示的荣臻随即发布了一道极为荒谬的不抵抗命令,第七旅官兵必须“不準抵抗,不準动,把枪放到库房里,挺着死,大家成仁,为国牺牲”。

对于正被日军炮火猛烈攻击的第七旅官兵而言,荣臻的命令完全是不可理喻。经过赵镇藩反覆请示,荣臻才算发了善心,同意让第七旅在必要时可以向东移动。次日凌晨3时第七旅向东突围而出,有些军官坚持服从荣臻的命令不肯离开,最后被士兵强行架走,电张学良,报称:“日兵自昨晚10时开始向我北大营驻军实行攻击。我军抱不抵抗主义总算没有以挺着死的方式为国捐躯。”张对此表示认可,在19日同《大公报》记者谈话时表示:“吾早已令我部士兵,对日兵挑衅不得抵抗,故北大营我军早令收缴枪械,存于库房,昨晚日军以三百人攻入我军营地,开枪相击,我军本无武装,自无抵抗。”不抵抗主义就此粉墨登场。

关键人物

在过去,一直流传着蒋介石1931年8月16日拍发“铣电”给张学良命令其不抵抗的事情。所谓的铣电电文传为: “北平。张副司令钧鑒。绝密。无论日本军队此后如何在东北寻衅,我方应予不抵抗,力避冲突,吾兄万勿逞一时之愤,置国家民族于不顾。 中正。”台湾李敖《蒋介石评传记》也引用此电。但作为严肃的历史研究,必须十分谨慎,尤其应注重资料的出处和原始来源。实际上,这封电文的内出自张学良部下、时任陆海空军副司令行营秘书处机要室主任的洪鍅的回忆,而并未发现电文实物。

此外,另有张学良部下赵镇藩(第七旅的参谋长、北大营的守卫者)也回忆称接到张学良转来的蒋介石的不抵抗电文,其回忆内容是:採取不抵抗政策,竭力退让,避免冲突,千万不要“逞一时之愤,置国家民族于不顾,希转饬遵照执行”等语。赵镇藩的回忆内容,与洪鍅大致类似。当事人回忆虽然是史学研究依据的一部分,但是由于受当事人记忆程度和其他外部环境的影响,应注意将回忆录与其他文档资料结合起来再使用,不能单凭回忆者空口无凭的一句“回忆”就对历史做最终判断,这不是严肃的历史态度。可直到目前,在中国大陆各地的档案馆中,均未发现蒋介石致张学良“铣电”的档案原件。在台湾,着名历史学者刘维开曾经查遍台湾保存蒋介石档案最全的《蒋中正总统档案》(即“大溪档案”),但也未发现有关“铣电”的档案。

21世纪初期,有人根据根据窦应泰《张学良三次口述历史》一书,说“铣电”原件保存在美国哥伦比亚大学“毅荻书斋”的展柜中。大陆历史学家杨天石亲自电话询问窦应泰此事,得到的回答是“此书不足为据”。因此,所谓的“铣电”实际上得不到任何有效档案资料的支持,其可信度因此有待考证。而张学良晚年自由后,则彻底否认了铣电的存在。

1990年,张学良接受日本广播协会採访,称九·一八事变不抵抗命令是其本人所下,与国民政府无关。后来他又在多种场合对很多人否认过这一点。后着名史学家唐德刚与张学良交谈,又特地提起不抵抗电文之事。唐德刚曾当张学良面前感慨道:“我们听了五十多年了,都是这个说法呢,都说是蒋公给你的指令呢!”“……都说蒋公打电报给你,说吾兄万勿逞一时之愤,置民族国家于不顾(以上两句为洪鍅所回忆的铣电的关键语)。又说你拿着个皮包,把电报稿随时放在身上。”张学良回答说:“瞎说,瞎说,没有这事情。我这个人说话,咱得正经说话。这种事情,我不能诿过于他人。这是事实,我要声明的。最要紧的就是这一点。这个事不是人家的事情,是我自个儿的事情,是我的责任。”张学良晚年自由后的亲口否认,以及铣电在海峡两岸乃至海外均无法寻觅,使洪鍅的铣电回忆至今仍是无法证实之事。

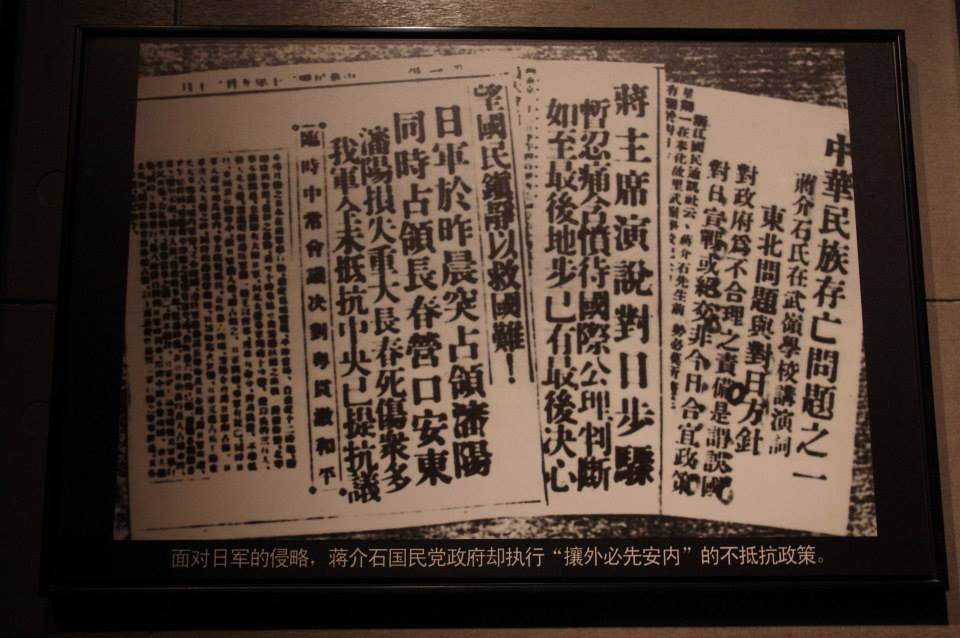

与铣电无档案资料可证实形成鲜明对比,有原始档案资料可证实,张学良曾于1931年九月六日打电报给在东北的臧式毅代主席、荣臻参谋长,有云: 对于日人,无论其如何寻事,我方务万方容忍,不可与之反抗,致酿事端。即希迅速密令各属切实注意为要。(原始电文今藏辽宁省档案馆《日人中村案》第一〇四号) 31年9月6日张学良致荣臻不抵抗“鱼电

31年9月6日张学良致荣臻不抵抗“鱼电

31年9月6日张学良致荣臻不抵抗“鱼电

31年9月6日张学良致荣臻不抵抗“鱼电“九一八”事变后,东三省大片国土沦陷,东北军大部分撤至锦州,张学良亦将辽宁省府迁移至此,锦州之得失,实已关係东北全局。日军攻占齐齐哈尔后,即调转兵力直扑锦州。

1931年11月14日,在南京召开的国民党第四次全国代表大会第一次大会通过决议“严令各省文武官吏若遇外侮入侵,应做正当防卫,严守疆土,与城存亡,不得放弃职守”。会上还作出了蒋介石率兵北上抗日的决定。

1931年11月23日,蒋介石致电张学良:“警卫军拟由平汉线北运,以驻何地为宜?中(正)如北上将驻于石家庄,兄驻北平,则可内外兼顾,未知兄意如何?”(从蒋的电文也可以看出蒋张之间的关係名为上下级,实则遇事只能跟张商量。)随后蒋调兵遣将準备北上,但是对于中央军进入自己地盘一事,张未予回响。

1931年11月25日,南京蒋介石国民政府外交部代理部长顾维钧代表南京政府致电张学良:“近日国联形势恶化,锦州情形又急。日本所云无意进攻,恐不足信。弟意锦州一隅如可保全,则日人尚有所顾忌。否则东省全归掌握,彼于独立运动及建设新政权等阴谋必又猛进,关係东省存亡甚巨。且近日传闻日、俄将有日占北满、俄占新疆之说,如果属实,例东省全失以后,所有边患或将次第引起,患隐无穷,关係全国尤大。是以锦州一带地方,如能获各国援助,以和平方法保存,固属万幸,万一无效,只能运用自国实力以图保守,与今晨外委会讨论众意佥同。顷见蒋主席熟商,亦如此主张。”12月5日,顾维钧再次致张学良:“现在日人如进兵锦州,兄为国家计,为兄个人前途计,自当力排困难,期能抵御。”但张学良不为所动。

1931年12月8日,蒋介石再次亲自致电张学良要求其不得放弃锦州:“万急,北平张副司令勛鑒:锦州军队此时切勿撤退,近情如何?盼复。”

因九一八后领导责任,蒋介石不得不于1931年12月15日至1932年1月28日短暂下台。

蒋介石下野期间,孙科主导的南京中央政府,曾经多次敦促张学良抵抗日寇。1931年12月25日,南京中央政府电令张学良:“张主任学良鑒:中央执行委员会全体会议,本日决议,对于日本攻锦州应尽力之所及,积极抵抗。据此,应即电令该主任,仰即积极筹划自卫,以固疆域,并将办理情形,按日呈报,毋稍懈怠,此令。国民政府有戍。”12月30日,南京中央政府又致电张学良:“北平张主任勛鑒:密。艳电并堪日御敌情形,殊堪嘉许!陈述困难各节,均所深悉。惟日军攻锦甚急,无论如何,必积极抵抗,各官吏及军队均有守土应尽之责,否则外启友邦之轻视,内招人民之责备,外交因此愈陷绝境,将何辞以自解?日军攻锦时,天津或有异动,亦须预先防止。总之,望该主任深体政府之意,激励将士,为国牺牲,是为至要。国民政府卅亥印。”张学良不为所动。

对于“九一八”事变和日军的举动,蒋介石认为,“是倭寇果乘粤逆叛变,内部分裂时,而来侵我东省矣”(《蒋介石日记》1931年9月19日),但如何抵御,他身感“夫我内乱不止……而况天灾频仍,匪祸纠缠,国家元气,衰弊已极,虽欲强起御侮,其如力不足何”(同上),既然力不足御侮,自然要小心应付,谨慎处理事变。9月21日蒋返回南京后,主持在京中央委员会议,商讨对日策略,蒋主张“此时唯有诉诸公理,以日本侵占东省事实,先行提出国联与签订非战条约诸国……一面则团结国内共赴国难,忍让至于相当程度,乃出于自卫最后之行动。”会议决定:“(一)外交方面,加设特种外交委员会,为对日决策研议机关;(二)军事方面,抽调部队北上助防,并将讨粤和剿总计划,悉行停缓;(三)政治方面,推派蔡元培、张继、陈铭枢三人赴广东,呼吁统一团结,抵御外侮;(四)民众方面,由国民政府与中央党部分别发布告全国同胞书,要求国人镇静忍耐,努力团结,準备自卫,并信赖国联公理处断。”

同日,中国驻国联代表施肇基正式照会国联秘书长德鲁蒙,要求国联制止日本侵略。蒋介石在第二天的国民党南京市党部党员大会上发表演说,要求全国民众“暂取逆来顺受态度,以待国际公理之判决……此刻暂且含忍,绝非屈服。如至国际信义条约一律无效,和平绝望,到忍耐无可忍耐,且不应该忍之最后地步,则中央已有最后的决心与最后之準备,届时必领导全国人民,宁为玉碎,以四万万人之力量,保卫我民族生存和国家人格。”23日南京国民政府发表《告全国民众书》,亦称“已严格命令全国军队,对日军避免冲突,对于国民亦一致告诫,务必维持严肃镇静之态度……然为维持吾国家之独立,政府已有最后之决心,为自卫之準备,决不辜负国民之期望。”很显然,南京国民政府在外交上与日本交锋的同时,在军事上也有“军事方面,抽调部队北上助防,并将讨粤和剿总计划,悉行停缓”的决策,在东北则默认了张在“九一八”事变后採取的不抵抗主义。

南京国民政府採取如此举措,实乃受制于内外交困之局,国际上西方诸强陷于经济危机困境难以自拔,国联态度暧昧,苏联只要日本不侵犯其中东路权益,乐得作壁上观。国内宁粤对立难解,虽然“九一八”事变后蒋对粤方取和解政策,但对方不依不饶,事变发生后粤方几次发表通电,虽言抗日救国,但一再声明“今日之计,舍蒋下野,对内对外一切救亡大计,皆将无从进行”。总之,在粤方眼中,只有打倒蒋介石,才能抗日救国。如此情况,要达成举国一致共同抗日,谈何容易。

虽然在东北军事上不抵抗,在外交上蒋仍坚持一步不让,他在1931年9月22日电告张学良:“若日方胁迫以签字承认21条为退兵条件,应设法严拒,此案在京已归为国际交涉。”23日,蒋又在与万福麟的谈话中要其转告张,“以外交形势,尚有公理,东省版图,必须完整,切勿单独交涉而妄签丧土辱国之约,且倭人骄横,速了非易,不如委诸国联仲裁,尚有根本收回之望。否则,亦不惜与倭寇一战,虽败犹荣也。”

事变爆发之初,1931年9月21日,陆海空军总司令部参谋长兼南昌行营参谋长熊式辉自南昌向蒋介石转报驻烟台海军刘珍年师长哿辰电:“闻日本于巧晚进攻辽宁,皓晚将省垣完全占领,军警尽被缴械。又,日军舰一艘开来烟港,海军有今日续来登岸讯息。除饬严加戒备,究应如何态度,乞示方针。9月22日蒋介石批覆:“烟台刘师长勛鑒:日军侵略,已提出国联。此时我国应上下一致,严守纪律确定步骤,勿为日人藉口。故先劝告民人,守秩序,遵公法,勿作轨外行动,以待国际公理与国内之团结。如果敌海军登岸,则我方划出一地严阵固守,以待中央之命令。此时须忍耐、坚定、镇静,谨守之。 中正养午。”

1931年9月22日,熊式辉自龙华向蒋介石呈报请示:“淞沪为通商巨埠,日舰驻舶甚多,交涉万一不能迅速解决,日方扩大行动,对我要塞、兵工厂及重要机关施行威胁袭击时,我陆海军究如何行动?”9月23日蒋介石批示:“应正当防範。如日军越轨行动,我军应以武装自卫可也。”同日蒋介石致电军政部长何应钦,指示对日方略:我应採取正当防範。如日军有越轨行动,我应以武装自卫。军政部长何应钦亦于同日发布《告诫全国军人书》,指出:我同胞一方面应服从政府之指导,静候国际公道之解决,一方面,尤应恪守军人之天职,妥筹实力自卫之準备。

1931年9月25日,蒋介石致电山东省政府主席韩复榘:“我军应在潍县多加兵力,以防日军出青岛或烟台,侵入济南。我军决在潍县附近与之抗战。全部计画容另颁发。”

1931年10月3日,蒋介石开始考虑全国备战计画,决定“以西北为政府之第二根据地,而以洛阳与西安为陪都”。

1931年10月6日,蒋介石电示上海市长张群:“日本军队如果在华界挑衅,我军应规定一防御线,集中配备,俟其进攻,即行抵抗,希与天翼(熊式辉)兄妥商决定。

在中方的积极争取下,国联在9、10、12月三次通过解决中日满洲问题决议案,要求日本撤兵。虽然获得国联的“公平裁决”,但是日本方面寻找种种藉口拒不撤军。并继续扩大侵略範围,至11月下旬,已进占东北大部分地区。依靠国联裁决的外交努力陷入僵局,而国内的宁粤之争又难见缓和(粤方坚持蒋下台为和解条件),内外交困的蒋亦只有去职一途。

1931年12月15日,蒋介石在粤系的压力下通电下野,张学良也在同一天电蒋要求辞去陆海空副司令职,南京国民政府改委其为北平绥靖公署主任。此时,日军正向锦州推进,意图夺取进入关内的战略要地。面对锦州危局,担任特种外交委员会(该机构是“九一八”事变后设立的,主要处理对日外交)秘书长的顾维钧曾在11月下旬提出锦州中立化方案,建议“我军可自锦州撤至山海关,但日军须向英、法、美各国声明,担保不向锦州至山海关一段区域进兵并不干涉该区域内中国行政机关及警察,此项担保须经各该国认为满意”。随后由中国驻国联代表施肇基向国联提出“划锦州为中立区”提案,建议中立区由英、法、意中立国军队驻守,日军不得侵入。该提案由于英、法等都表示无法提供军队,日方又坚持锦州须在日军管辖区内,国联理事会于12月7日议决放弃。

中立化方案告终后,顾维钧认为锦州不可放弃,须“运用自国实力以图保存”,不排除以武力保卫之。他的主张得到特种外交委员会和蒋的赞同。而坐镇北平的张学良依然钟情于不抵抗主义。自“锦州中立化”方案提出后,他便对此大感兴趣,11月底,张学良与日本公使馆参事矢野真就“锦州中立化”问题进行直接交涉,同时开始安排东北军撤出锦州。对此国民政府甚为忧虑,顾维钧于12月2日致电张,告知“锦州问题,如无中立国团体切实保证,不划缓冲地带,如日军进攻,应积极抵抗”。(“九一八”事变后顾维钧等致张学良密电)3日,顾又电张相劝:“兄拟将锦州驻军自动撤退,请暂从缓。”(同上)5日,顾又与宋子文联名致电张学良:“现在日人如进兵锦州,兄为国家计,为兄个人计,自当力排困难,期能防御。”(同上)国联放弃锦州中立区计画后,12月8日,宋子文、顾维钧两次联名急电张学良,要张“所提抽调驻锦军队一部分入关一节,请万勿实行……吾若抽调一部后退,仍不能阻其进攻,不如坚守原防。”(同上)同一天,蒋介石也致电张:“锦州军队此时切勿撤退。”虽然南京国民政府一再致电反对撤退锦州驻军,但张学良却无意抵抗,有日方资料显示,张已在12月7日向日本方面作出主动撤退的答覆(关宽治、岛田俊彦:《满洲事变》,第345页)。

张学良深知日本侵略野心慾壑难填,认为若无全国发动抗战,仅东北军孤军作战必然失败,因而继续不抵抗。21日,他电令王树常第二军司令部:“当最近日本进攻锦州之时,我军驻关外部队理应防範,但若现政府方针未定时,自然不用锦州部队进行防守,因而撤至关内,该部队驻地为迁安、永平、滦河、昌黎。”根据张的命令,驻锦州的步兵十二旅、二十旅,骑兵第三旅相继撤入关内,留锦兵力仅剩熊飞率领的3个公安骑兵总队。而日军已开始步步进逼。25日,国民政府鑒于锦州危急,电令张学良,要他“积极筹划自己,以固强圉。对于(日军)进攻锦州,应尽力之所及积极抵抗。”29日国民党中央政治会议决定“如遇侵犯,则抵御之”。但张认为仅靠东北军守锦无济于事,他复电抱怨:“是为我以东北一隅之兵,敌中邻全国之力,强弱之势,相去悬绝,无论如何振奋,亦必无侥倖之理!”29日,关东军攻陷盘山,迫近锦州。“我国正规军均不作抵抗,抵抗日军者多为民团及义勇军”,荣臻于同日从北平谒张返锦,以“兵力过疲,损失过重,枪弹缺乏,后援不及”为由下令各军撤退。30日,国民政府再电令张学良坚守锦州,谓“日军攻锦紧急,无论如何,必积极抵抗”。张置若罔闻,1932年1月2日,东北军队各部已从锦州撤退完毕,再演不抵抗一幕。3日,日军轻取锦州,关内外宣告隔绝。张的不抵抗行为,再一次遭到海内外舆论的强烈谴责。

应该指出的是,考察九一八事变中蒋介石到底持“抵抗”还是“不抵抗”态度,不能仅仅截取9月18日当晚或者第二天蒋介石的表现,更不能单凭蒋介石对中国其他地方可能遭受日军侵略所作的指示或部署来“佐证”。因为九一八事变是一场持续了近三个月、发生在中国东北的事件,无视此前此后蒋介石对有关东北可能遭受日本侵略挑衅的一切指示和做法,显然是片面的,不正确的。

就以“铣电为例”。这份电报究竟是否存在,历史学界有过多次激烈的争议。据胡卓然先生考证,实际上在日本内部档案里,可以查询到这个记录——

1931年9月初,日本关东厅警务局长截获“辽宁省政府对军警各机关及各县长”发出的密令。关东厅警务局长随后于9月12日用密电向日本政府外务次官发出了这份情报。随着日本外务省历史档案的公开,日方保存下的这份截获的密令揭开了九一八事变之前关于“不抵抗”指示的疑团。辽宁省政府其实是转发“东北边防军司令长官公署咨文”,下达来自南京的一份密令:

“本署奉到陆海空军总司令部密令……今又以中村大尉事件及满铁并行线和鲜人压迫各事件为名,进行挑战準备,充实军备,我东三省必首当其冲…日方虽有任何行动,此时应以镇静态度相待,万不可轻率行事,致启战端”(内容翻译自《日本外务省档案》)。

下达“日方虽有任何行动,此时应以镇静态度相待,万不可轻率行事,致启战端”密令的陆海空军总司令部,是这一时期国民党的全国陆海空军最高统御机构。1928年11月,曾作为国民政府最高军事机关的“军事委员会“被裁撤(1932年3月才又重新恢复),1929年3月15日国民革命军总司令部也被撤销。1929年4月,蒋介石组织了陆海空军总司令部以统帅全国军队,并且亲任总司令。1930年9月18日(“九一八”事变前整一年),张学良在中原大战之中出兵入关援助蒋介石,成为最忠于南京政府的一个地方实力派。在这一背景下,张学良于10月9日张学良在瀋阳宣誓就任陆海空军副司令职务,吴铁城、张群分别代表国民党中央执委会及国民政府监誓,并授予了张学良以副司令之印。1931年1月起,国民政府批准“陆海空军总司令部一切公文均用副司令张学良副署”,张学良和东北军从此融进了全国统一的军队系统。在1931年11月30日陆海空军总司令部撤销之前,其命令在全国军队里都有最高权威性。

据此,可以知道“九一八”之夜张学良下达的“不抵抗”军令,不过是执行9月初南京方面的军令。这也引出了对于第二个问题的讨论:“九一八”之夜,张学良身在北平,事变发生后不久即断绝了通讯,他下令“不抵抗”是出于日军只是寻衅、不能给日军更多口实的判断。此后的局面怎幺发展的呢?

1931年9月21日,刚回到南京蒋介石的日记写到:“下午二时到京,约会干部。余主张:日本占领东省事,先提国际联盟与非战公约国。以求公理之战胜……”

次日(1931年9月22日),国民党南京市党部党员大会借国立中央大学礼堂召开。蒋介石到会在《在中国国民党南京市党部党员大会上演讲词》中正式宣布:“先以公理对强权,以和平对野蛮。忍痛含愤。暂取逆来顺受的态度、以待国际公理之判断”。又过了一天,1931年9月23日发布自南京的《国民政府告全国国民书》宣布已经下令“我全国军队,对日军避免冲突”。考虑到这是通告书,这一句其实表示了此前已下令军队“不抵抗”的事实。值得注意的是,蒋介石在22日左右下令不抵抗,已不像“九一八”之夜的张学良那样有误判的可能。他在这个时候已经可以知道日军志在占领东北的全境了。

时任辽宁教育会副会长、东北国民外交协会负责人的王化一,写于1931年9月23日的日记,则明确记载了这一天(或之前)有“不抵抗”的命令下达给张学良等:“到协和医院,负责诸人均在此,楚囚对泣,无相当办法。已请示南京,命令关外不準抵抗,静候交涉,大好河山,行将断送倭奴之手”(注:“九一八”事变发生时,王化一是辽宁教育会副会长、东北国民外交协会负责人之一;九一八事变后,王化一担任了东北民众抗日救国会常务委员兼军事部长,是义勇军的发起人之一)。

1931年9月22日时,东三省只是沦陷了瀋阳、长春等城市,还远远谈不上“完全沦陷”。关东军兵力不足,只有实力占领辽宁和吉林省的部分大城市和铁路沿线,东三省之中的黑龙江省全省还未被日军染指。即使是依据“不抵抗”军令从瀋阳的北大营撤退出来的东北军第七旅,也并非像人们想像的那样已撤入关内。第七旅此时不仅没有朝着山海关的方向撤退,反而在朝东行军,计画与吉林省的驻军汇合。如果在9月22日这个时候不是下令“我全国军队,对日军避免冲突”,而是下令全军动员,尽力收复失地,东三省的抗战局面完全有改观的可能。很可惜,“不抵抗”军令让日军得以进一步顺利占领更多的土地。

起因

面对日寇的入侵,东北地方当局实行了不抵抗主义。这种做法立即受到国人的指责和痛骂,张学良也因此被骂为“不抵抗将军”。但多年以来,一直流传着是蒋介石在“九一八”事变爆发后下令不抵抗,张是代人受过的说法。其中最有名的材料是曾任张学良机要秘书的郭维城提供的,他在1946年8月15日发表广播演说时称:“‘九一八’事变当时,张学良将军在北平,一夜之间,十几次电南京蒋介石请示,而蒋介石却若无其事地十几次复电不準抵抗,把枪架起来,把仓库锁起来,一律点交日军。这些电文一直到现在还保存着,蒋介石是无法抵赖。”(《东北日报》1946年8月24日)。于是,在许多历史着作中,蒋决策不抵抗,张忠实执行便成了定论。但直到今天,历史研究者们都始终无法找到任何一份蒋在“九一八”事变当时命令张不抵抗的电报或手谕,这不能不让人产生疑问,而考察蒋在“九一八”事变前后的行蹤,就可以发现所谓蒋在“九一八”事变爆发后下令不抵抗的说法站不住脚。

1931年9月18日,时任国民政府主席的蒋介石匆匆登上永绥号军舰,离开南京沿江西航。蒋此行的目的是前往南昌督剿江西境内的红军。当19日凌晨南京中央党部接到张学良报告“九一八”事变情况的电报时,正在舰上休息的蒋还对此一无所知。19日上午在蒋缺席的情况下召开了中常委临时会议,决定以中执委名义通知各省市和海外党部,日军侵入东北,全党须团结一致,并急电蒋介石回京主持一切。永绥号军舰于当天到达湖口,在此蒋接到上海方面的急电才得知“九一八”事变的讯息。他随即改变原定计画,决定抵南昌后坐飞机回南京。19日晚8时左右蒋在南昌给张发出了事变后的第一封电报,全文如下:“限即刻到。北平张副司令勛鑒:良密。中刻抵南昌,接沪电知日兵昨夜进攻瀋阳。据东京讯息,日以我军有拆毁铁路之计画,其藉口如此,请向外宣传时,对此应力避之。近情盼时刻电告。中正叩。皓戎”。可见蒋直到19日白天才由上海方面得知关于“九一八”事变的初步讯息,蒋急于了解详情,所以要张“近情盼时刻电告”。其中并无下令不抵抗之语,而所谓蒋十几次复电不準抵抗的说法,在当时通讯条件不佳的情况下,从事变发生至瀋阳沦陷不过几个小时的时间里,两地间能往返几十封电报,则无异是天方夜谭。

张学良也在生前提供了关于不抵抗决策的珍贵史料。经历50多年漫长的幽禁生涯后,张学良在1990年6月和8月两次接受了日本NHK电视台记者的公开採访。在访谈中他谈及“九一八”事变时坦承:“(对于日本军队的进攻)我当时没想到日本军队会那幺做,我想绝对不会的,我认为日本是利用军事行动向我们挑衅,所以我下了不抵抗命令……我对‘九一八’事变判断错误了。”(【日】臼井胜美:《日本昭和史的最后证人——张学良》,第72页)当日本记者问他是不是接受了蒋的命令才决定不抵抗时,张回答:“我不能把‘九一八’事变中不抵抗的责任推卸给国民政府。是我自己不想扩大事件,採取了不抵抗的政策。”(同上,第73页)张的回忆得到现有史料的印证。“九一八”事变后他在与蒋的往返电报中多次提到他和东北军对日军的进攻“绝对抱不抵抗主义”,但从未提及这种做法是遵奉蒋的命令。

事件经过

张学良集国雠家恨于一身,对日本军国主义十分仇视。在接掌东北大权后,他不顾日本方面的百般阻挠,毅然宣布东北易帜,维护了国家的统一。同时在东北的建设中,张把重点放在铁路、港口建设上,积极改善军队装备,以加强东北之经济国防力量,提升抗御日本侵略的实力。儘管张对日本的扩张野心洞若观火,但东北军力的不足是他最大的心病。1929年爆发中东路事件,东北军惨败于苏联远东红军,张也被迫作城下之盟,签署“伯力议定书”,放弃对中东路主权的收回计画。深感失败屈辱的张认定东北实力不足,难以与在东北的苏、日势力正面对抗,正如他在晚年回忆中所说“我知道中国没有力量跟日本打”(同上,第62页),因此在对日交涉中张一直保持低调。1930年下半年,张学良捲入关内新军阀的混战,9月18日,他发布“巧电”,入关助蒋取得中原大战的胜利。胜利后张荣任陆海空军副总司令,东北军也拿下河北和察哈尔等省地盘,北方事务蒋委託张相机处理。张一时之间颇为踌躇满志,但前后十余万东北军入关,令边防力量大为减弱。日本关东军开始蠢蠢欲动。

1931年初,日本满铁公司与东北当局谈判交涉铁路问题,时任国民政府铁道部长的孙科对日方的举动甚为担心,提醒张学良要慎重交涉,“最好向中央推诿,以留后路”。张却不以为然。2月底,他把谈判任务交给新任命的东北交通委员会副委员会长高纪毅,自己赴北平办公,而高亦在3月赴津,谈判以不欢而散告终。同月,国民政府情报机关发现日本在辽宁抚顺、山东烟台越界採煤,日产三万吨,却照三千吨报税。而主管华北、东北军政事务的张学良对此却一无所知。随后,又发生关东军“事先不通知即进行军事演习”事件,日本还陆续向南满输送大批兵员与军火,东北形势趋于紧张。

7月,发生“万宝山事件”,在吉林省长春县万宝山镇(今属吉林省德惠县)当地中国农民与朝鲜侨民就农田引水问题发生争执,日本武装警察捲入纠纷,竟使用机枪扫射中国百姓。日方还利用此一事件在朝鲜各地煽动排华情绪,製造了多起排华惨案。围绕万宝山事件,中日展开交涉。张学良认为:“如与日本开战,我方必败,败则日方将对我要求割地赔款,东北将万劫不复。宜亟力避冲突。”(1931年7月6日致东北政务委员会电),主张“隐忍自重”。蒋介石和国民政府也同意张的处置意见,蒋在1931年7月12日致电张学良,称“此非对日作战之时”。

万案未了,又发生了“中村事件”。1931年5月间,日本关东军中村震太郎大尉及其同伴井杉潜入兴安岭索伦屯垦区一带进行间谍活动,不久被东北军下属之兴安屯垦军第三团发现并予以逮捕,搜获大量其从事间谍活动的罪证。团长关玉衡召开紧急会议讨论如何处理此事,出席会议的军官对日本的侵略行径深恶痛绝,一致主张将中村等人处死。6月26日零时30分左右,中村等四人被秘密处决。其尸体和所携物品,除留下重要档案资料上报外,一律焚烧灭迹,投入洮儿河内。在审讯中村时,中村佩戴的手錶被屯垦三团司务长李德保拿走。后来,他去洮南府嫖妓时,将其押于大兴当铺内,最后为日方所获,导致讯息走露。处理完毕后,关玉衡将所获物证送往北平并报告了处死中村等人的情况,张学良认为问题不大,嘱关“灭迹保密”。7月中旬,关东军特务机关寻获中村之手錶,得知中村等人被秘密处死的详情,决定藉此煽动反华情绪,为侵略製造口实。8月17日,日方公布中村事件情况报告,藉机在国内煽动对华作战狂热。日本国内对华强硬空气高涨,形势十分险恶,被张聘为东北外交委员会委员的老资格外交家顾维钧感觉情况不妙,“关东军在日本军部的指示或教唆之下可能採取激烈的行动,或许用武力夺取瀋阳,进行恫吓”(《顾维钧回忆录》第1册,412页),为此他先写信给张学良,后又专门赴平劝张关注日本关东军之动向,防止突发事件。但张对顾的告诫并不重视,也未对东北的兵力部署作相应调整,直至“九一八”事变爆发,关外东北军仍大多集中在从山海关到辽河的北宁路沿线及中东路沿线等地,而在东北首府的瀋阳只驻有17000人,与朝鲜接壤的国境线上更只有6000人,使得东北军在应付突发事变时处于相当不利的地位。

既然决定要避免与日本开战,面对日方咄咄逼人的挑衅,张认为退避和不抵抗是上策。1931年9月5日他对应召抵北平的荣臻指示中村事件处理办法时,命令“沉着应付,勿使扩大,敌果挑衅,退避为上”。1931年9月6日张学良又自北京致电辽宁省主席臧式毅、荣臻:“对于日人无论其如何寻事,我方务须万方容忍,不可与之反抗,致酿事端。”于是当“九一八”事变发生时,张首先判断是日方的又一次挑衅行为,因而作出了不抵抗的决策,令大好河山不战而沦入敌手。虽然张学良的部队都开始撤退,但是仍然有许多爱国和不愿意丢下亲人的部队逃了出来,同日军作战。但是都是些游兵散勇,很快就被一一歼灭。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯