晋阳龙山

晋阳龙山北邻蒙山,西北近太山,南接悬瓮山而西靠天龙山。太原市人民政府已经将这一历史名山群落统一规划为一个整体的旅游风景名胜区。

基本介绍

- 中文名称:晋阳龙山

- 地理位置:山西省太原市

- 景点级别:旅游风景名胜区

- 着名景点:龙山道教石窟

历史沿革

北齐时代

北齐天保七年(公元556年)——史载此年有禅师宏礼来晋阳龙山建寺。寺成时忽遇二童子于山中。宏礼禅师即以“童子”二字名其寺,童子寺的大名从此流传近1500年之久。可能是在遇到二童子的同时,这位宏礼禅师竟又发现寺旁山峰天然似佛,于是欣然就山势雕凿,遂造成一高达170尺(约56米)的巨佛。而在此之前的北齐天保二年(公元551年)时,距龙山仅一沟(即今天的风峪沟)之隔的晋阳蒙山,已经早五年依山雕凿成过一座高200尺(约63米)的更高大的巨佛。这就是说,虽然晋阳西山的这两座巨佛比后来四川乐山大佛分别低了约8米或15米,然而在雕凿的时间上,它们却比乐山大佛分别早出了足足162年或167年(四川乐山大佛雕凿于唐开元元年,亦即公元713年)。

北宋时代

北宋政和七年(公元1117年)——晋阳龙山童子寺及其巨佛毁于兵燹。就在前一年(政和六年,亦即公元1116年),宋徽宗崇尚道教到了狂热的程度,上玉皇尊号为“太上开天执符御历含真体道昊天玉皇上帝”,敕令天下所有洞天府地大建宫观,而且亲自祭祀昊天上帝于圜丘。晋阳龙山昊天观就始建于此时,山中的道教石窟也从此时开始雕凿。

金朝

金哀宗天兴三年(公元1234年)——此年金亡于蒙古窝阔台汗。全真教道徒披云子,宋德方游晋阳龙山。此时的龙山昊天观已成一片废墟,仅存二石窟,内有道家雕像及“宋童”两字。宋德方大有感慨,遂开始扩凿龙山石窟,同时又开始重建昊天观。如此三年,晋阳龙山重新复兴。有蒙古中统年间太原青鼎所撰《玄都至披云真人宋天师祠堂碑铭并引》曾记载了此举,在陕西也有元延佑时所谓《玄通弘教披云真人道行之碑》同样记述了此事,中统三年(公元1262年)祠堂碑讲,宋德方当时“游太原西山,得古昊天观故址,有二石洞,皆道家像。壁间有宋仝二字,修葺三年,殿阁峥嵘,如鳌头突出一洞天也。”延佑七年(公元1320年)的道行碑除重複了有关内容外,特别提到宋德方到晋阳龙山时此地已是一派凄凉,“榛莽无人迹”。据知,宋德方当时是和他的几个门徒一同到晋阳龙山的。随后数年,龙山道教石窟扩至七穴。各窟按其雕凿内容依次命名为虚皇、三清、卧如、元真、三天、玉帝、七真等,其中第三窟民间传说为披云子宋德方的卧化之地,内有石雕道人卧像。

明朝

明太祖洪武年间(公元1368年后)——晋阳龙山将北极观併入昊天观,观址扩大;明武宗正德初年(公元1506年),昊天观再次重修;明嘉靖初年(公元1522年),晋阳龙山童子寺由僧人道永主持重建。至此,晋阳龙山做为三晋大地上的一处着名宗教名胜与名山风景地,应该说是进入了始建后的第二个黄金时代。龙山道教石窟群中的第八窟,亦即名曰“辨道”的那一窟,就是明中叶以后的新造之物。无论从开凿规模或是艺术质量任何一方面看,这第八窟均无法和前七窟相提并论。

近现代

公元1949年中华人民共和国成立之后——晋阳龙山至新中国建国之初已是一片破败,建筑毁坏,文物狼藉。鑒于此,1957年山西省人民政府将龙山道教石窟公布为本省第一批重点文物保护单位。1996年末国务院又将龙山道教石窟公布为全国第四批重点文物保护单位。与此同时,石窟所在山体环境以及古童子寺与古昊天观的遗蹟遗物保护,也日益引起社会各界重视。例如针对近年来龙山道教石窟部分窟体倾裂所造成的险情,目前文物部门就正在紧张地採取着种种周密规划与抢修措施。

龙山美景

沧桑巨变,千年一瞬。晋阳龙山虽然早已今非昔比,童子寺、昊天观、高崖巨佛等着名人工造影也都难以再现,然而山中原有的自然风情依旧迷人。人说龙山红叶美,但秋时到过龙山的人们却认为此山霜红更好。春夏登晋阳龙山,踞高而东望,晋中平原阡陌翠绿,晋阳古湖恰似镶嵌在翡翠大地的一块硕大明镜。面对此情此景,任你胸中有多少烦躁郁闷,也会立即烟消云散,顿时浑身清爽起来,据说,唐宣宗大中十三年(公元859年)出任太原府尹时的晚唐名相裴休,就受到过晋阳龙山美景的诱惑,后来他曾退隐于山中的白云迎福寺,在此度过一段无忧无虑的时光。

龙山石窟

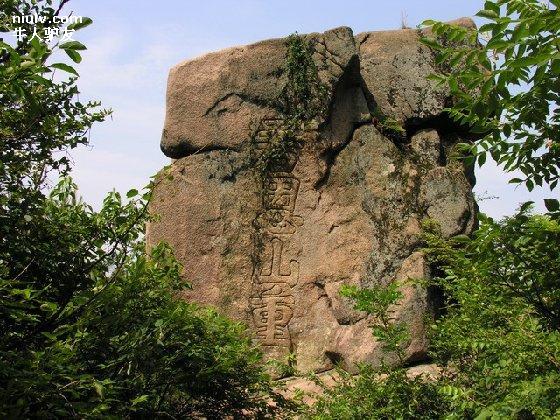

晋源镇西的龙山之巅,植被茂盛,景色怡人,杂树交荫处,被称为国宝的龙山道教石窟掩映其间。

龙山道教石窟是国内现存为数较少的道教石窟中最大的一处,唐朝时期已建有西窟,在元代大约公元1234年--1235年间续建,现共存有8窟。第一窟为虚皇龛,正面有元始天尊像,两旁十常侍立于云中;第二窟为三清龛,中为玉清元始天尊,左为上清灵宝天尊,右为太清道德天尊,左右还有真人和侍者像。第三窟为卧如龛,雕卧像一尊。第四龛为玄真龛。第五龛为三天大法师龛。第六窟为七真龛,内雕有王重阳七个弟子像,即全真道各派创始人。第七、八窟为辨道龛。七窟内有“披云自赞”,以及他门人的石刻题辞。

龙山道教石窟,造像线条简洁舒朗,窟上藻井所雕图案,手法拙重有致,迎合了元代统治者使用颜色来表现豪华场面的作风,与宋代流行的素雅风格正好相反,反映了元代雕塑艺术所崇尚的风格。

龙山道教石窟1996年11月26日被列为第四批国家级重点文物保护单位。 从魏晋以后,佛教石窟雕造活动在我国尤多,其中就布局数量和单位规模而言,甘肃、河南、山西更为突出。然而若讲到道教石窟,晋阳龙山道教石窟群以其特有的风格形制及其单位规模,在全国範围内则应该属于孤例。我国从东汉开始创立的传统道教,发展到金元以后的全真教派阶段,尤其是所谓“全真七子”(即丹阳子马钰、长春子丘处机、玉阳子王处一、广宁子郝大通和清静散人孙不二)与其道徒如潘德沖、宋德方等,他们曾经藉助元代最高统治阶层的力量以“国师”身份出现,在山陕一带大造道教宫观,总其数量至少应在百余处左右,仅披云子宋德方一人所参与者,目前已知的即在10余处左右。值得重视的是,虽然这些全真教派宫观多至百余处,但像晋阳龙山道教石窟这种特别的营造形式;在其中却是绝无仅有的唯一一例。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯