七星关古城

七星关古城,位于贵州省毕节市七星关区杨家湾镇七星村。该城建于明洪武十四年(1381)秋八月,十五年建成,设守御千户所。城周450丈,女墙800余垛;门二,东曰武宁,北曰大定。七星关自古为兵家必争之地,蜀汉诸葛亮南征曾在此祭拜七星。征南将军傅友德由云南循格孤山向乌撒,得七星关以通毕节。明末永曆帝部将白文选在此打过仗,清代苗族起义军与清军在此交战,红军长征时由此下云南。七星古蹟甚多,城外古驿道有摩崖石刻,夏曦烈士墓,“黔服雄关”石碑坊,汉诸葛武侯祠禡祭七星处。城内有武侯祠、店铺、石板街。房屋石墙青瓦,古色古香。历代封疆大吏对七星关多有题咏,骚人墨客亦有诗歌称道。

基本介绍

- 中文名:七星关古城

- 地理位置:贵州省毕节市七星关区杨家湾镇

七星关古城位于毕节市七星关区杨家湾镇七星村。它在七星河东岸的缓坡之上,背靠川滇东路(今326国道),面向七星关和七星山,与赫章县平山乡江南屯村隔河相望,面积近1平方公里,离毕节城区45公里。古城内有祭星坛、武侯祠等遗址。

一“诗文”下的七星关

明代福建莆田进士、分巡毕节道佥事方万策巡查七星关时,在《七峰拥秀》一诗中咏道:“一望青山落日曛,断桥流水隔溪闻。武侯征旆征何处?遥指林间是白云。”

该古城对面赫章境内的七星山巍峨峻拔,绵延奇秀,宛如北斗七星,称“外七星”。古城之内的四个小山,与城外的三个小山,也排列如北斗状,称“内七星”。《毕节县誌》(乾隆志)载:“七星坛,在(毕节)城西90里,城内四山,城外三山,形如七星,相传武侯于此禡祭。”

蜀汉建兴三年秋末,诸葛亮南徵结束,率蜀军沿“五尺道”北上回成都归至此处,便于此处的楚敖山(今敖家包包)与“积粮通道以迎诸葛”支持蜀军南征有功的彝族君长济火(又名济济火,彝名妥阿哲)结盟,代表蜀汉政权封济火为罗甸王。同时在此设坛禡祀七星,驻兵七营镇守古道要隘,七星关因此而得名。

贵州巡抚江东之在其《六英传》中写道:“济火者,汉牂牁帅也。善抚其部落,能得众心。建兴中,诸葛武侯南征通道,济火聚粮以进,武侯大悦,遂命之为元帅。赞侯平西南诸夷,纵擒孟获。及归,克普里仡佬,氏所至,争拓其境土,武侯以照例命为罗甸王。”

古城内的祭星坛,清代贵州着名联家刘韫良游览七星关后,题有《祭星坛》联,联文是:“慨我公食少事繁,其能久乎!只消凭一柱心香,重教星耿薇垣,数年可假;喜南人畏威怀德,不复反矣!犹想见七擒首策,永使风靖竹壤,千古如生。”

后人为了纪念诸葛亮平定南中和与济火结盟,自唐宋以降,历代七星关都建有武侯祠,供人们凭弔怀古,历代名士曾留下许多诗词、对联、游记等珍贵的文史资料。

清代以后,七星关武侯祠渐城规模,且瞻仰者甚众。据《毕节县誌》(乾隆志)记载:“武侯庙,在(毕节)城西90里七星关旁,明御史毛在建(毛在,南直隶苏州府太仓人,万曆二年进士,云南道监察御史、贵州巡按),康熙年间修,乾隆二十一年,知县董朱英以基址狭窄,不成规模,复拓基址,造树立坊表,前建戏楼一座,大门三间,中建大殿,上、下二层,上奉三义神像,下奉武侯神像。额曰:‘功盖华夷’。左右俱建厢房。二十二年,云贵总督恆公文巡边,诣庙行香,题‘千古师保’额,郡守(董朱英)题‘伯仲尹吕’额。祠成,绅士为之立碑,金淑国(毕节贡生)撰文(即《重修七星关武侯祠碑记》)”以记其事。

目前,从相关史志和文史资料中可看到,前人吟咏七星关的诗、联、游记、碑记等有近百余首(副、篇),其中关于武侯祠的诗联文就有20余首(副、篇)。

如,南宋贵州经略安抚使宋永高的《题七星关武侯祠》联:“八战八克威震华夏;七擒七纵义高南中”。清代张鲲(贵州思南人,毕节教谕)的《七星关武侯祠》诗:“泸水当年五月寒,八番此日尽衣冠。齐登王会甯瓯脱,共沐声施到且兰。香火武侯千嶂翠,柏台丞相寸心丹。何人解诵出师表,来向祠堂倚马看。”

又如,毕节训导邵熙载的《七星关武侯祠》诗:“武侯遗庙枕江关,曳杖登临俯万千。挽汉丹心悬北斗,吞曹浩气满南天。云山叠叠惊营垒,河水潺潺咽鼓弦。伫立低回追往迹,夕阳落照翠微烟”。上海嘉定人唐材的《七星关谒武侯祠》诗:“牂牁巨浪断崇山,丞相祠堂控百蛮。铜鼓春喧千社雨,灵旗夜飏七星关。名垂伊吕身先病,敌遇孙曹势转艰。今日风流巾扇尽,英雄下马泪潸潸”。

再如,碑记有毕节贡生金淑国的《重修七星关武侯祠碑记》。全文如下——

邑城西九十里有七星关,关侧一巨梁横截两岸,岭上有武侯祠。相传建兴三年,武侯南征,率步骑,由水道入越雟,渡泸,战于盘东,战于漏江之南,追擒孟获,返道经于此,见七峰形如北斗,遂禡焉。明御史毛公筑祠岭上,以表遗蹟。后又建坊,曰“汉诸葛武侯祀七星处”。

土人岁岁禋之,久而弗替。我康熙年间,张广文鲲,因旧祠朽蠹,复建于关之南城。连年未修,日渐颓废。窃思七星一关,为滇、蜀、黔三省咽喉,筑祠于与关相望,良以崇德报功,兼祈神灵之默佑也,可听其若灭若明乎?乾隆乙亥,董父师以顺天名进士来治我邑,政通人和,百坠之举,巡览关中形势,三省之人艰于济渡,即捐赀重建七星关桥,宏壮完固,万世利赖。

落成祭告,见西岸关圣庙、观音堂、三官阁皆已倾欹,不胜嗟叹。及晋谒武侯祠,更恻然曰:“武侯乃三代下之尹吕,关乃武侯经历之地,祠乃武侯灵爽之所式凭,斯而不兴,谁其当兴者?”爰择东方高壤立侯之祠,殿堂门庑,轩廊坊表,无乎不备,并建阁,塑三义神像。不鄙迂拙,命淑董理。经始于丙子之秋,阅丁丑夏而告成。凡两岸零落古寺,亦莫不次第兴复,并增建河神杨泗将军庙。

由是,长桥如虹,庙貌巍焕,古木扶疏,云霞蒸蔚,俾七星关为黔第一胜景矣。盖公本素封,且乐善不倦,故不惜金以建桥,又不惜金以建庙,补偏救敝,惟口孜孜。

武侯之泽,新斯祠而益显;报功之典,新斯祠而弥着;我公之政,亦于新斯祠而弥见其尽善。于是,谨志颠末而系以颂曰:帝命我公,牧民黔中。如霖甘雨,如播和风。诚求保赤,教旨从容。文武两庙,建竖聿隆。雁塔奎阁,修葺玲珑。坛壝古蹟,兴工络绎。养济複流,捐赀增益。书院鼎新,膏火是迫。生息常供,栽培无歝。半粜救饥,施棺掩骼。失火堪伤,给民栖房。更思善后,广置水瓯。灵峰忧旱,疏凿琼浆。官册推挽,民得坦行。下发匠役,怜其苦尪。邑中大事,春秋二祭,永助牺牲,捐金滋利。邑乘久湮,是非锢蔽。採访编纂,雕刻美备。生童赴试,斧资畀。巡七星关,江险渡艰,舆梁重建,直达南滇。武侯功业,万祀恆存。祠堂高筑,禋祠年年。我公善政,碑不胜传。

以上这些诗、联、文,从不同角度反映出了七星关武侯祠历代的一些基本情况。

二“黔中第一胜地”

七星关襟滇带蜀,是中国古代南丝绸之路在黔西北境内倖存下来的文化古蹟,是南丝绸之路的重要实物遗证。

古道在古代不仅发挥重要交通、经济、文化枢纽的作用,而且还兼具重大的政治、军事功能,是历代兵家必争之地。七星关地域文化是贵州乃至西南地区所特有的文化,具有较强的人文旅游开发价值。

七星关城建于明洪武十四年秋八月,十五年建成。它为傅友德南征时遵朱元璋谕旨所建,属七星关守御千户所驻址,为军事城池,由傅友德率领的明军征南将领周必贤担任千户指挥,率秦光、朱显中、顾的方、周友铭、杨丁富等屯兵把守。

据《毕节县誌》(乾隆志)记载:“洪武十四年秋八月,颍川侯傅友德城七星关,十六年置毕节卫。”又载:“七星关城明洪武十五年修建,周围四百五十丈,女墙八百余跺。门二:东曰‘武宁’、北曰‘大定’。外有坊额:‘黔服雄关’”。

明御史毛在复筑武侯祠于城内、建诸葛武侯坊于大定门外、在关口石壁刻“汉诸葛武侯祀七星处”以表诸葛遗蹤。清康熙年间,张鲲因旧祠朽腐,复移建于南城。

乾隆二十年,知县董朱英又择城东高壤重建,殿、堂、门、庑、轩、廊、坊、表无所不有,并建阁塑三义神像配祀,历三年始成。当时七星河长桥如虹,两岸古木扶疏,云霞蒸蔚,七星关成为“黔中第一胜地矣”。

三 “七星八景” 传后人

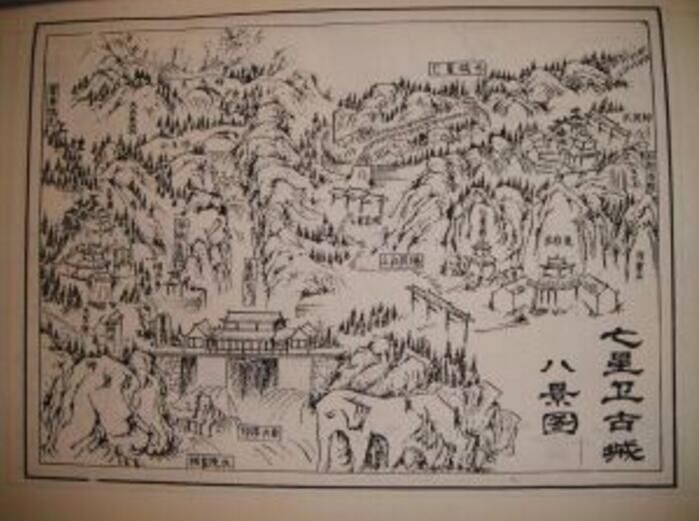

七星关城内外名胜很多,除古道、摩崖、祭星坛、武侯祠、武侯坊等胜迹外,还有“七星映斗、三山拱瑞、翠屏旭日、斧炳仙蹤、石柱当阳、印浮水面、鱼跃龙门、狮象挽水”等自然风景奇观,时称“七星八景”。

这样,七星关水光山色,交相辉映,名关胜迹,如诗如画,逞千般锦锈,展万种春色,实为南中千古名胜之地。

历代名士对七星关颇多游览记述,不乏讚誉之辞。这里,试举几例说明:明代,大文学家杨慎《七星桥记》云:“且兰古壤、贵筑今藩。割川云之际分,躔参井之余度。粤觇西路,实贯南中。关号七星,孔明禡牙之地;卫名毕节,关索受钺之区。虽卉服之杂居,乃朝宗之首路。”

刘子翀《七星铁锁桥记》(见七星关摩崖)又云:道之难者,蜀也。蜀道西南关之险者,七星也。七星之城,在于山巅,四壁悬崖,摩空屹立。中有七山绣错,如龙鹜虎撄之状。下临长江,古道盘旋而上,曲屈如北斗,遂传今名焉。”

清代之后,名士诗词歌赋,更是累牍连篇,讚誉之辞,洋洋大观。七星关古城真可谓“辕门震乌撒,衣带越牂牁。巨险久已平,故关尚陂陀”。如,清人冯锡绶写诗讚曰:“登山凭弔思无穷,丞相祠堂是处雄。五丈源头悲宿草,七星关口仰高凤。绣旗日飏神灵雨,凿齿群钦战伐功。往事已随流水去,至今胜迹着南中。”目前,七星关古道、摩崖均已列为国保。

古代,城池多建于险要当道和风景秀丽之处。一者,利于朝廷驻军把守;二者,可供城内士绅览胜。七星关城自然如此,其除重要的军事功能外,也有其特有的奇秀景观。

这些自然景观,经过历代文士们笔下的极力褒扬和讚誉,渐渐地就形成为该地的风景名胜传扬后人,并以文士们约定俗成的“八景”胜迹载于诗书和地方典籍或方誌。

从县誌上可知,七星关城载于典籍的自然风景名胜有“七星映斗、三山拱瑞、翠屏旭日、斧炳仙蹤、石柱当阳、印浮水面、鱼跃龙门、狮象挽水”等,世称“七星八景”。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯