郑樵

郑樵(1104年4月26日?—1162年4月26日?),宋代史学家、校雠学家,字渔仲,自号溪西逸民,兴化军莆田(今福建莆田)人,学者称“夹漈先生”。

郑樵出生在一个书香之家,少年时读书资质即异于常人,有“神童”的美誉。靖康元年(1126年),郑樵和从兄郑厚接连两次联名向宇文虚中上书陈述抗金的意志和才能,但二人都未得任用。之后,郑樵因不愿应科举而隐居于夹漈山中刻苦钻研经学、礼乐学、文字学、天文学、地理学、动植物学等方面总计三十年,将研究所得作出诸多着作,但大部分已佚亡,今存《通志》、《夹漈遗稿》、《尔雅注》、《诗辨妄》等数种。之后郑樵曾四次向宋廷献书,结果基本上不十分理想。绍兴三十二年(1162年),在宋高宗下达诏旨命其进呈《通志》的当天,郑樵因积劳成疾而在临安与世长辞,享年约五十九岁,三百名太学生为其作祭文(已知的仅其好友曹勛创作的《祭郑编修渔仲文》)。

(概述图片来源:书带草堂1941年木活字本《郑氏大统宗谱》)

基本介绍

- 本名:郑樵

- 别称:夹漈先生

- 字号:字渔仲

号溪西逸民 - 所处时代:两宋

- 民族族群:汉族

- 出生地:兴化军莆田(福建莆田)

- 出生时间:崇宁三年三月三十日(1104年4月26日,有异议)

- 去世时间:绍兴三十二年三月七日(1162年4月26日,有异议)

- 主要作品:《通志》、《夹漈遗稿》、《尔雅注》、《诗辨妄》等

人物生平

少年向学

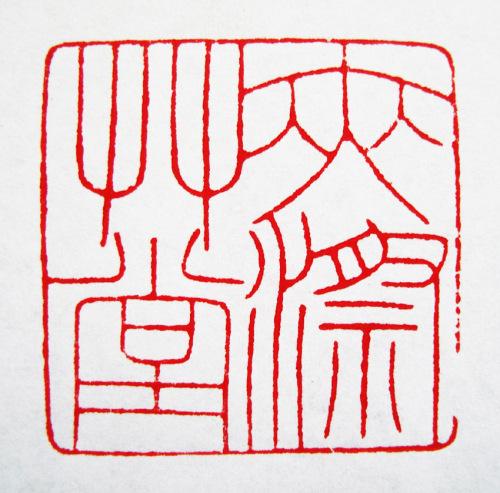

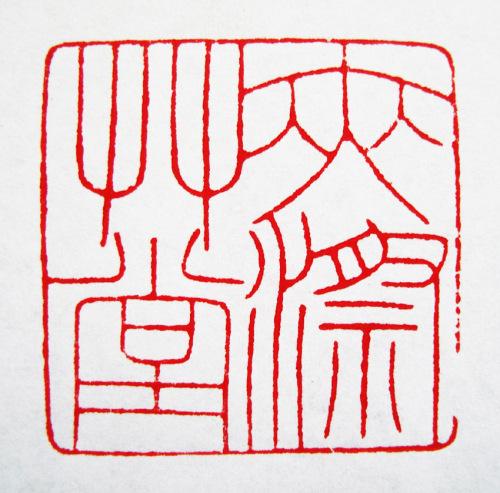

约崇宁三年(1104年),郑樵出生在一个书香之家。由于先辈是当过小官的读书人,郑樵从小就受到较好的亲职教育,而其读书资质异于常人,能说话便想读书,三岁开始识字,六岁能日诵万言,七岁能援笔作文,九岁能通《五经》,有“神童”的美誉。 夹漈草堂印

夹漈草堂印

夹漈草堂印

夹漈草堂印宣和元年(1119年),郑樵父亲郑国器在从太学回家,半路上病逝于苏州,年仅十六岁的郑樵冒着酷暑徒步赶往苏州护送父亲的灵柩回乡,归葬于莆田越王峰,并在父亲墓侧筑草庐守孝兼读书,并立下毕生读书治学的远大抱负。由于家道中落加上 父亲新逝,郑樵的生活过得很清贫。为了克服家贫无书读的困难,他背上行囊,四处向藏书人家借读,长年累月如此。

约在宣和六年(1124年),郑樵在离家不远的地方建起南峰书堂,与弟弟一起读书其中。次年(1125年),郑樵将书房迁至夹漈山的芗林寺。

着书坎坷

靖康元年(1126年),北宋受到金兵侵犯,郑樵和从兄郑厚接连两次联名向枢密院事宇文虚中上书,陈述二人的抗金的意志和才能,虽然得到宇文虚中的赏识,但由于当权者畏敌如虎、无所作为而未得偿所愿。郑樵由此看透了仕途,决心放弃科考应试而以布衣身份为国家写一部集天下书为一体的着作。

绍兴二年(1132年),郑樵在芗林寺旁筑修史堂,以作为修史着书之地,并把自己的学问加以分门别类,然后依类着述新书,準备进呈朝廷,以此求得朝廷对他修撰《通史》的支持。

绍兴八年(1138年),郑樵在《寄方礼部书》中明确向提出了自己着《通志》的愿望。这时,郑樵得到抗金派宰相赵鼎、张浚等人的赏识而被推荐给宋高宗。但由于秦桧当权,赵鼎等人很快被排斥迫害。自此,在秦桧当权的16年时间中,朝廷曾接连三次下禁令严禁私人修史,违者以“擅修国史”罪论处,增加了郑樵着《通志》的难度。

四次献书

绍兴十六年(1146年)五月,郑樵首次到京献书,后于绍兴十七年(1147年)初还乡。不久,郑樵胞弟郑槱、幼子郑惕和妻子陈氏相继逝世。

绍兴十八年(1148年)十一月,郑樵忍受着精神上的沉重打击,背起新着的140卷书徒步千里到杭州欲献给朝廷,这是郑樵第二次到京献书。但一开始郑樵没有见到宋高宗,也得不到朝廷準许他续着的公文,数月后所献之书才得以“诏藏秘府”。

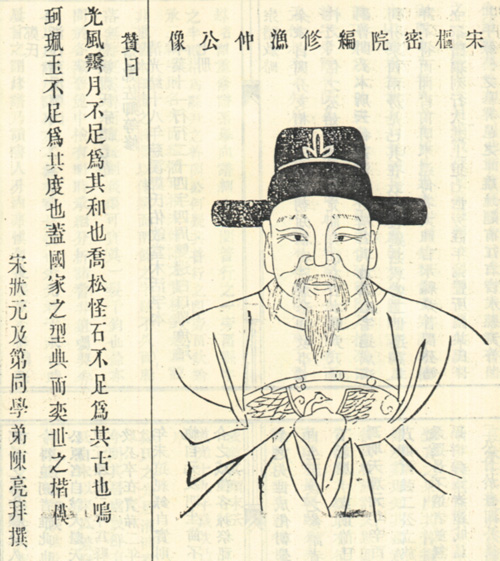

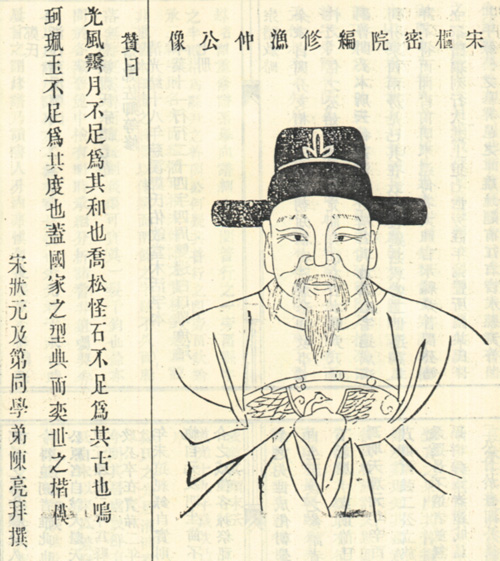

绍兴十九年(1149年)春季,郑樵归还,之后把书房搬迁到夹漈山主峰侧的高山虚谷中,并在夹漈草堂中开始着述《通志》。 《江苏常州郑氏宗谱》(宣统年间修)中的郑樵像

《江苏常州郑氏宗谱》(宣统年间修)中的郑樵像

《江苏常州郑氏宗谱》(宣统年间修)中的郑樵像

《江苏常州郑氏宗谱》(宣统年间修)中的郑樵像绍兴二十七年(1157年),郑樵写出《通志》初稿,全书共200卷、600多万字。由于王纶、贺允中、汪应辰等人举荐,郑樵得以入京受到宋高宗的召对。

绍兴二十八年(1158年)二月,郑樵应高宗召对,这是郑樵第三次入京献书。郑樵上殿奏言:“臣处山林三十余年,修书五十种,皆已成。其未成者,臣取历代之籍,始自三皇,终于五季,通为一书,名曰《通志》。参用马迁之体而异马迁之法,谨摭其要览十二篇曰《修史大例》先上之。”帝曰:“闻卿名久矣,敷陈古学,自成一家,何相见之晚耶?”郑樵请求回归山林着述《通志》,以便早日把《通志》献给朝廷,于是说:“臣是麋鹿之性,草茅小民,终爱山林,还请陛下体谅。”宋高宗下旨授郑樵为右迪功郎,主管尚书省礼、兵部架阁文字,郑樵竭力请求回到山林继续着书,后因御史叶义问弹劾而以监潭州南岳庙的祠官回夹漈山抄正《通志》。

绍兴三十一年(1161年),郑樵带着200卷、近700万字的《通志》,步行两千里来到临安,进《上殿通志表》,这是郑樵第四次献书。恰好宋高宗前往建康,郑樵无缘得见,只得一道诏书,升他为枢密院编修,兼权检详诸房文字,并允许他入秘书省翻阅书籍。不久,郑樵又遭受谏官弹劾,虽未受到贬官,却被禁止到三馆翻阅图书,郑樵因此悲愤难忍,因而病倒。

含恨而终

绍兴三十二年(1162年)春季,宋高宗自建康回临安,想起郑樵献书之事,于是下诏命郑樵进呈《通志》。大概在诏旨下达的当天,郑樵因积劳成疾而在临安与世长辞,享年约五十九岁。海内之士知与不知,皆为痛惜。太学生三百人为文以祭。

主要成就

学术成就

郑樵的学术思想主要是“会通”、“求是”和“创新”。“会通”表现为他主张修史要据“仲尼、司马迁会通之法”,不赞成编写“后代与前代之事不相因依”的断代史;“求是”和“创新”则表现为他重视实践的经验,反对“空言着书”,认为有许多东西是从书本中得不到的,要通过实践才能得到。

史学成就

①其史学以“会通”为极致,是司马迁所谓“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的通史家风的继续。

②有意在《通鉴》政治史、《通典》制度史之外,向学术专史和百科全书这一方向发展的。

③从社会文化发展史的角度把六书、企银单独提出来作为重要研究对象,并着《六书略》、《七音略》,为语言文字史研究提供借鉴。

④把《星数》、《五行》、《医方》等单独分开,各自成为自然科学的重要一支,客观上促进了人们对于自然科学的重视,扩大了史学研究範围。

⑤其《氏族略》在左氏五例之外归纳出三十二类,同时还从中得出“因生赐姓,胙土命氏”和“男之称氏,所以别贵贱;女之称姓,所以别婚姻”两条姓氏学的基本原理。

天文地理

在天文学上,郑樵在科学不甚发达之时主张按图观测,使人知天,以行四时,一扫伪《星经》及所谓《鬼料窍》之讹;地理学上,在其特重川源和分水岭的观点比较接近科学,饶有实践意义的。

目录校雠

《通志》二十略中的《艺文略》、《校雠略》、《图谱略》、《金石略》是郑樵研究目录学理论和实践的总结。其中《校雠略》评述了历代各家目录,总结了自刘向、刘歆以后千余年目录学的实践工作,提出了不同于前人的观点:①在目录的着录方法和範围上,指出不能“只记其有,不记其无”,应将书、图兼书,通录古今,不应遗漏亡佚之书,以便于辨章学术,考镜源流。②在图书分类理论上提出“类书犹持军也,若有条理,虽多而治;若无条理,虽寡而纷”,“若无部伍之法,何以得书之纪”,“书籍之亡者,由类例之法不分”。③在解题和编目上,认为“书应有释者,有不应释者,不可执一概之论”,即使对应释之书,也不能泛泛而谈,提出了“泛释无义”的原则;提倡编次目录要着录全面,一书中如有多种学科,应分别标出名目,编次应分先后。这些从理论的高度阐明了类例可以剖析学术源流的思想,为清代目录学家章学诚着《校雠通义》把古典目录学研究推向高潮打下坚实基础。

动植物学

在总结前人经验的基础上,郑樵提出了一套接近于现代研究动植物方法的动植物研究方法:①重视动植物的“释名”和“识名”;②主张深入实地观察和採访;③主张书本理论与田野实践相结合;④明确图谱对动植物研究的重要作用;⑤重视前人经验,但不盲从。

多个首创

郑樵开创了中国历史上的多个第一:①第一个想建设科学;②第一个以山林穷儒身份依靠自己成为名垂千古的伟大史学家;③第一个提倡知识分子要向劳动人民学习;④第一个发出“《诗》、《书》为可信,但不必字字都信"的破除迷信、解放思想号召;⑤第一个强调学习自然科学知识与学习儒家经典一样重要;⑥第一个倡议建立翻译学,吸收外来先进文化和传播中华文明;等。

人物评价

总体评价

郑樵的一生总体上可以用其故居的一副对联来概括,即“三十年力学不下山,度量包罗天地;五百部着书曾诣阙,精神贯彻古今”。

历代评价

- 宋

宋高宗赵构:敷陈古学,自成一家。(《游洋志》)

周必大:樵好为考证伦类之学,平生甘枯淡,乐施与,独切切于仕进,识者以是少之。(《辛巳亲征录》)

陆游:予绍兴庚辰(1160年)、辛巳(1161年)间在朝路识郑渔仲,好识博古,诚佳士也。然朝论多排诋之。时许至三馆借书,故馆中亦不乐云。(《渭南文集》)

刘克庄:得知千载上,因住万山中。(《夹漈草堂》)

林光朝:六兄去吾圣人千余岁,得不传之学。(《与郑编修渔仲》)

曹勛:博学醇德,名冠闽川。早持文柄,乡社曰贤。士荐于上,白衣登天。一言悟主,得君为尊,撮史成编。开卷百世,褒贬灿然。凤腾鲨举,圭方壁圆。鹹谓兹书,《通鉴》后先。(《祭郑编修渔仲文》)

陈俊卿:帝尝招此老,天未丧斯文。(《题夹漈草堂》)

朱熹:云礽会梧竹,山斗盛文章。

陈振孙:①樵之大抵工于考究,而义理多迂避。②虽自成一家,而其师心自是。③讥诋前人,高自称许。(《直斋书录解题》)

- 元

脱脱等:①好着书,不为文章,自负不下刘向、杨雄。②好为考证伦类之学,平生甘枯淡,乐施与,独切切于仕进,识者以是少之。(《宋史》)

- 明

林环:只今怀古情空切,俯仰千秋愧不才。(《题夹漈草堂》)

陈循:惟有莆田郑夹漈,读尽天下八分书。(《寰宇通志》)

周华:性资异人,能言便欲读书。(《游洋志》)

黄仲昭:博学强识,搜奇访古。遇藏书家必借留读尽乃去,过目不忘。(《八闽通志》)

柯维骐:平生甘枯淡、乐施与,论者谓其“切切于仕进”,盖弗察也。(《宋史新编》)

- 清

严光汉:后学不闻通志略,樵夫已识读书巅。(《夹漈草堂》)

纪昀:搜书籍半研经,正学从公始证明。不到程门称子弟,家传原自郑康成。(《墨卿摹郑夹漈像为题五绝句》)

章学诚:承通史家风,而自为经纬,成一家言者也。(《文史通义》)

永瑢等:南北宋间记诵之富,考证之勤,实未有过于樵者。(《四库全书总目提要》)

丁丙:独以博洽着称,傲睨一世,纵论秦汉以来着述家,鲜有当其意者。(《善本书室藏书志》)

- 近现代

近代史学家梁啓超:宋郑樵生左(丘明)、司(马迁)千岁之后,奋高掌,迈远跖,以作《通志》,可谓豪杰之士也……史界之有樵,若光芒竞天一彗星焉。(《中国历史研究法》)

近代文学家鲁迅:渔仲、亭林诸公,我以为今人已无从企及,此时代不同,环境所致,亦无可奈何。(《致曹聚仁(1933年6月18日)》)

近现代历史学家顾颉刚:社会上用很冷酷的面目对待郑樵,但在很艰苦的境界里,已经把自己的天才儘量发展了,我们现在看着他,只觉得一团饱满的精神,他的精神不死。

现代马克思主义史学家吕振羽:史通莆郑着新编,门类略析脉络全。食货艺文颠主次,古今通变叙禅缘。敢提疑伪同知己,忍摭传闻近史迁。未若船山阐理势,广搜博引仰莆田。(《咏史诗八首·郑樵〈通志〉》)

轶事典故

月华的化身

据广业里祖辈相传,兴化军兴化县的芗林山上有一处仙人岩,上面长着月华化身而成的野橘,谁吃了它,便能寿比南山、福如东海,但在宋代以前没有人吃到过。

宋朝时,芗林山麓下的下溪村有个叫郑国器的教书先生。他家境平常,但他妻子很贤惠,把家务料理得很妥当,不用他操心。

有一天,郑国器照常去教书,他妻子把家务料理妥当后便提着扁担、柴刀到芗林山砍柴。她沿着羊肠般的山路一边砍一边走,由于柴木稀少,她走了好远还砍不到一担。于是她开始找柴木,直到柴木繁多的仙人岩。在这里,她很快便砍满了一担。準备下山时,她猛然想起父老相传的仙人岩野橘的故事,便仔细地四处寻觅。找了一会,她在一处灌木丛中找到了一株橘树,树上长得一串串宝珠般的小红橘。她于是高兴地摘下两颗,并吃了其中的一个,吃完后浑身是劲。奇怪的是,她摘了野橘后树上其他的小红橘便掉到地上,然后消失了。而她在挑柴下山以后不久便有了身孕,之后生下一个男孩,郑国器给他取名郑樵。所以人们都说郑樵便是月华的化身,而郑樵小时候身上佩戴的珍珠,便是他母亲摘下的另一颗野橘。

(注:本故事由广业里62岁的老人柯堵生于1963年口述,由厦门大学郑樵历史调查组的杨国桢记录,载《海涛集》。《闽书》载有郑樵与野橘的传说,原文为:“仙人岩上有野橘,其实无时,得者瑞之。郑厚、郑樵得之,厚试魁南宫,樵以草泽召。”)

智斗鲤鱼精

据说,郑樵在夹漈山上盖了三间草堂,他开始在草堂读书时,山中的乌龙潭出了一个鲤鱼精。这妖精看到草堂上早晚浮现一片瑞云,知道郑樵非比凡人。她经过打探后才知道郑樵身上的小红橘是灵物,凡人戴在身上能避邪,她吃了能增进修为,甚至直接升天成仙,于是她打定主意要吃到那颗小红橘。

于是,在一天夜里,她摇身变成一个绝色美女,悄悄进了郑樵的草堂。这时郑樵正对着一檠孤灯埋头苦读。鲤鱼精便招来阴风吹动灯火,想以此来引起郑樵的注意。看到灯火闪闪欲灭,郑樵以为窗户未闭,便站了起来想关窗,却突然见一个女子出现在他的书房里,不由得大吃一惊。这女子不等郑樵问话便自道来历,说她家在溪东,母亲病得很重,听人说这里的仙人岩上的一种小红橘能治好母亲的病,于是来这里寻找,但因为从没来过便迷了路,不仅没找到小红橘,还忘了山的路,见这里有灯光,才冒昧问路的。郑樵虽觉得事有蹊跷,但还是把下山的路给她指清楚。

郑樵说完后,只见那女子泪眼汪汪地向他跪了下来,那女子求郑樵将身上佩着的母亲给他的小红橘给她救治母亲。郑樵连忙将她扶起,正想交出小红橘时想起母亲说过,这小红橘就是他的命,不能给人。这女子即哭又闹,但郑樵要扶她起来时,她有些畏惧地拒绝了郑樵而自己站了起来,郑樵有些犹豫。郑樵在犹豫时看到了女子身上光芒异样的宝珠,心中恍然大悟:这女子不是人,而且怕自己身上的小红橘。他于是灵机一动,和气地要借姑娘身上的宝珠看看。女子以为郑樵不知道这是她精修道千年的结晶,为得到小红橘便给郑樵一看。不料,郑樵拿到宝珠后便一口吞进肚里了,这女子顿时倒地,像鱼一样扭动着身体往乌龙潭赶。第二天,乌龙潭里浮起了一条尺来长的死鲤鱼。

日读万卷书

郑樵很早便发愤要读尽天下的书,但没过多久家里的书就被他读完了,于是他便到兴化军治莆田城里借书看。当时的莆田是全国有名的藏书的地方,方家、林家、吴家都有藏书楼。郑樵到这些藏书家里请求借阅图书,不多久,城里的书他都看遍了。这时,他听人说,城外延寿桥头有一个“万卷楼”,藏书很是丰富。主人姓方,极喜人家登门借阅图书,不过不能借走,所以,许多人都自带粮食,到“万卷楼”读书。

郑樵听人说了以后,就决计到“万卷楼”读书。他足足带了三天的粮食,徒步走到延寿桥头方家。主人知道郑樵的来意,便好好地招待了他一番。

第二天,郑樵吩咐把书搬到延寿桥头来。只见他把一本本书排在桥板上,让风翻动。就这样一页又一页,一本又一本,不到一天工夫,郑樵便说把万卷书读完了。主人感到很奇怪,疑心郑樵欺骗他。郑樵说:“我不但看完你的书,还把书上的毛病,用指甲做下记号。”主人不信,翻开几本书查看查看,果然都有指甲划下的记号,不得不甘拜下风。

(注:本故事由广业里63岁的老人郑国治于1963年口述,由厦门大学郑樵历史调查组的杨国桢记录,载《海涛集》。郑樵在《通志·校雠略》中说自己“尝见乡人方氏望壶楼书籍颇多,问其家乃云:先人守无为军,日就一道士传之,尚不能尽其书也。如唐人文集无不备”。这个方氏望壶楼就是延寿桥旁白杜村方略的“万卷楼”。《兴化府莆田县誌》方略传云:“宦达后,所至专访文集,民间有奇书,必揭金帛求之,家藏至一千二百笥,作万卷楼储之。”方略的从弟方翥(次云)是郑樵的好友,故郑樵到方略家借阅图书是可能的。)

朱熹访郑樵

据说,朱熹要到闽南去做官的时候,路上经过兴化军。这一天,他到了萩芦江口,只见山势磅砣,龙狮对峙,心想:“龙狮守江口,江上必有圣人!”于是停了下来,定睛一看,又见萩芦江水滔滔流向大海,现出一条明明白白的澄清界,久久不和海水相混。这让朱熹嘉疑上加疑,便决定溯江寻圣人。于是朱熹搭了小船,沿江北上,一天,他来到保园(阳) 岭下,突然看到乌山下的溪底里浮起了一个石印。朱熹喜出望外,连叫停船,心想:“印浮水面,这里一定有圣人!”

朱熹接着便到溪边的村子访问。只见山峦秀美,土地平坦。又见两块鱼肚石,犹如朝天腾跃之势;七块小土墩,仿佛是七星坠地。正是:“地灵双鲤跃,庙乳七星辉。”确为出圣人的所在。之后,朱熹找到了一个村民打听过后才知道这里是兴化县广业里下溪村,这里有一个叫郑樵狂生,自号溪西先生,此时正在对面的夹漈山上结庐隐居,朱熹知道郑樵应该就是圣人了,于是打算去拜访。再次打听后知道这里到夹漈山上还有十多里的山路。朱熹有些犹豫,思索了一翻后还是决定到夹漈山上去。

朱熹在溪西借住一宿,第二天一早便上路。过了山涧,爬过山巅,好不容易才登上夹漈山。只见山峰顶处,展现一片小盆地,三间草堂隐在树林里。他忘了疲倦,两步作一步地走了过去。

郑樵一见来了贵客,不敢怠慢,赶忙準备接待一番。只见他恭恭敬敬地端出一盘生姜和食盐,自言为‘山珍海味’。朱熹本来莫名其妙,以为郑樵傲慢,但一看草堂的环境便明白了郑樵的处境,对郑樵的刻苦钻研越发敬佩起来,这一顿饭吃起来便觉得特别有滋味。

吃过饭后,两人不由得扯起他们的志趣,谈论古今,不觉太阳已经偏西了。朱熹看时间不早,便告辞下山。郑樵送到门口,两手深揖,目送朱熹下山。朱熹的影子已经被山遮住了,郑樵还深揖不动,估计朱熹已经过了澳柄岭,才回到草堂里去。

(注:本故事由广业里人郑国治、杨子实于1963年口述,由厦门大学郑樵历史调查组的杨国桢记录,载《海涛集》。陈宓《朱文公祠堂记》云:“莆虽最尔邑,昔称土乡,先生初仕于泉,及淳照间,凡三至焉。”据方翥传,朱熹第二次来莆田时方翥和林光朝都已去世,林光朝逝于1178年,当时郑樵已过世,据此,朱熹只可能第一次过莆田时会见过郑樵。)

延寿桥毁书

郑樵和朱熹都写了一本《四书注》,相约在某年正月一同到临安(杭州)献书。朱嘉知道郑樵学问渊博,怕自己的书不被朝廷採用,便不守约而提早一个月到临安献书。宋高宗看了朱熹的《四书注》,便御笔命令刻印,颁行全国。郑樵对此并不知情,所以依约到临安去献书。受高宗翻了翻郑樵的《四书注》,确实比朱嘉注本好。不过,他已经御令颁行朱熹的《四书注》,便不能再要郑樵注本了。于是,宋高宗便对郑樵说道:“朕阅尔书,内容深奥,不如朱熹所注简明扼要。”说完便把书掷还给他。

郑樵一看自己几年心血,宋高宗没有认真翻一翻就不採用,心里很是气愤,于是一气之下便把自己写的书都沉到延寿桥底下去。所以,郑樵写的书除官府推荐刻印通行的以外都失传了。

(注:本故事由广业里人杨子实于1963年口述,由厦门大学郑樵历史调查组的杨国桢记录,载《海涛集》。)

亲属成员

| 辈分 | 称谓 | 简介 |

|---|---|---|

先辈 | 高祖父 | 郑沖 |

曾祖父 | 郑子堂 | |

祖父 | 郑宰,熙宁三年(1070年)进士 | |

父亲 | 郑国器,政和年间太学生 | |

平辈 | 从兄 | 郑厚 |

弟弟 | 郑槱 | |

妻子 | 陈氏 | |

妻子 | 游氏 | |

后辈 | 儿子 | 郑惕,陈氏所生 |

郑翁归,游氏所生 |

(表格参考资料:)

主要作品

着作

郑樵的一生虽然短暂,但他为中国的文化事业作出了巨大的贡献。据统计,他一生的着述计有98种(单篇计算在内),其中注明篇数、卷数的有56种,计603卷、456篇,另外35种未注明卷数,除去一些重複的作品,其着作应有千卷之多,与其自谓的“山林三十年,着书千余卷”基本吻合,但这些着作大部分已佚亡,今存《通志》、《夹漈遗稿》、《尔雅注》、《诗辨妄》等数种。

- 卷数标明(含有异议)

| 着作 | 备注 |

|---|---|

《本草成书》 | 5册,24卷 |

《本草外类》 | 1册,5卷 |

《辨诗序妄》 | 1册127篇,可能是《诗辨妄》中的序或《诗辩妄》别名 |

《春秋地名谱》 | 10卷 |

《春秋考》 | 12卷 |

《春秋传》 | 12卷 |

《尔雅注》 | 三卷 |

《鹤顶方》 | 24卷 |

《集古系地录》 | 11卷 |

《集古系时录》 | 《宋史》作1卷,《直斋书录解题》作10卷 |

《集说》 | 2卷,《宋史》作《十说》,此处据《福建兴化县誌》 |

《夹漈书目》 | 1卷 |

《夹漈遗稿》 | 3卷 |

《刊谬正俗跋》 | 8卷 |

《六经奥论》 | 6卷,据考证,不是完全出自郑樵 |

《论梵书》 | 《宋史》作3卷,《文献通考》作1卷,可能即《通志·六书略》中的《论华梵》 |

《彭门纪乱》 | 3卷 |

《求书阙记》 | 7卷 |

《求书外记》 | 10卷 |

《群书会记》 | 36卷 |

《诗辨妄》 | 6卷,顾颉刚有辑本,《原切广论》可能是其初稿。 |

《诗传》 | 20卷 |

《石鼓文考》 | 1卷 |

《石鼓本经》 | 可能即《石鼓文考》 |

《食鑒》 | 4卷 |

《谥法》 | 3卷 |

《氏族志》 | 57卷 |

《书辨讹》 | 7卷 |

《书考》 | 6卷 |

《通志》 | 200卷 |

《通志叙论》 | 2卷,可能即《通志总序》 |

《图谱有无记》 | 2卷 |

《图书志》 | 1卷,可能即《图谱志》,亦即《通志·图谱略》初稿。 |

《溪西文集》 | 15卷,《莆阳比事》作《溪西集》 |

《系声乐府》 | 24卷,《宋史·艺文志》作《系声乐谱》,此处据《献皇帝书》 |

《乡饮驳议》 | 1卷 |

《乡饮礼》 | 《宋史》有7卷本和3卷本,据考证,3卷本、《乡饮驳议》和《乡饮礼图》合为7卷本 |

《乡饮礼图》 | 3卷 |

《象类书》 | 11卷 |

《韵目录》 | 1卷 |

《字始连环》 | 2卷 |

- 不标卷数

| 着作及备注 | 着作及备注 |

|---|---|

《百川源委图》,一作《百川原委图》,此处据《献皇帝书》 | 《辨体》 |

《补正王希明步天歌》 | 《采治录》 |

《春秋地名》 ,可能即《春秋地名谱》 | 《春秋列国图》 |

《动植志》,可能是《通志·鱼虫草木略》初稿 | 《大象录》 |

《二郑遗稿》,郑厚、郑樵同撰,清张琴所辑 | 《二郑诗集》 ,郑厚、郑樵同撰 |

《梵书编》 | 《分野记》 |

《该典》 | 《分音》 |

《归正官制》 | 《改姓录》 |

《慧星议》 | 《夹漈书传》 |

《校雠备论》,可能是《通志·校雠略》初稿 | 《经纬韵》 |

《郡县迁革志》,可能即《郡县改更》 | 《郡县改更》 |

《类韵》 | 《六书谱》 |

《六书证编》 | 《器服图》 |

《诗名物志》 | 《氏族图》 |

《氏族源》 | 《氏族韵》 |

《书目正讹》 | 《天文横图》,可能即《天文志》 |

《天文志》 | 《图谱志》 |

《通志六书略》,即《通志》中《六书略》的单行本 | 《亡书备载》 |

《纬韵》 | 《畏恶录》 |

《姓氏论》 | 《续汗简》 |

《音韵》 | 《音谱释文》 |

《乐府谱序》 | 《运祀仪》 |

《字书》 | 《种果说核》 |

《诸经序略》,一作《诸经略》,一作《诸经序》,可能即《通志·艺文略·经部》初稿。 | |

(两表参考资料:)

诗文

| 题目 | 出处 |

|---|---|

《夹漈听泉记》 | 《竹林溪集》卷二十九 |

《说字》 | 《林竹溪集》卷三十 |

《建炎初秋不得北狩讯息作》 | 《林竹溪集》卷三十 |

《百丈山》 | 《福建兴化县誌》卷一 |

《剑南丛桂录序》 | 《福建兴化县誌》卷五 |

《乐府四怨》 | 《福建兴化县誌》卷六 |

《上殿通志表》 | 《福建兴化县誌》卷六 |

《邑大夫丘君生祠记》 | 《福建兴化县誌》卷七 |

《跋寿峰丛桂堂记》 | 《福建兴化县誌》卷七 |

《荥阳谱序》,一作《荥阳家谱前序》 | 樵月斋《郑氏宗谱》调字号 |

《家园示弟槱八首》 | 《夹漈遗稿》 |

(表格参考资料:)

后世纪念

墓葬

郑樵卒后原葬于莆田越王山麓,乾道三年(1167年)邑人丞相陈俊卿迁到涵江区白沙镇白沙村尖尾山麓,1985年重修。墓坐北朝南,外观呈“风”字形,石、三合土结构,龟状坟丘,后壁正中墓碑刻文“宋枢密院编修夹漈郑先生之墓,嘉庆岁舍丁丑阳春穀旦重修”,有砖与三合土筑的长方形供台。墓东300米处有木构的四方形神道碑亭,内竖乾道二年(1166年)立神道碑,嘉庆二十二年(1817年)兴化府俞恆润、莆田县知事王廷葵重立神道碑。碑亭右壁嵌嘉庆时重修墓碑亭记一方。1985年10月定为省级文物保护单位。

遗蹟

- 郑樵故宅

郑樵故宅,1963年属庄边公社广山大队(霞溪)的林边村,面积约七、八百平方米,当时只剩下残桓断壁,成为放牛牧羊的青草地。当地老人传说宅前原有九口,当时只剩两口,可能即《福建兴化县誌》中所说的“日月井”。 郑樵故居

郑樵故居

郑樵故居

郑樵故居- 广业书院

广业书院,后人为纪念郑樵而在其故宅右边兴建的书院,几经修葺,厅堂左壁嵌一块“清道光重修广业书院碑记”,碑长0.94米、宽0.50米,碑文为楷体,共有26行字。说明兴建书院的原因和目的,还记载书院“创建于乾隆十八年(1753年)”。

- 溪东草堂

溪东草堂,位于湘溪之西的新县夹漈村溪东自村,是郑樵师友从兄郑厚的故宅,郑樵童年时从郑厚读书于此,二人齐名,世号“二郑”,后人为纪念他们而改故宅为祠堂,名为“二郑祠”。

- 南峰书堂

南峰书堂,1963年属庄边公社前埔等等,在南峰山麓,是郑樵、郑厚兄弟二人读书处。洪武二十一年(1389年),附近的南峰寺毁于火灾而改为南峰寺。后殿右边有夹漈祠。祠中存“宋枢密院编修浃漈郑公神主”和“宋湘乡县知县溪东郑公神主”的木主牌,祠的右前方有一厅堂,厅堂中间有一衣冠小塑像,南宋左司郎中郑寅曾造访过南峰书堂并题诗。

- 夹漈草堂

夹漈草堂,1963年属福建莆田新县公社,在夹漈山上,是郑樵读书和着述的地方,宋乾道五年(1169年),兴化军知军钟离松把草屋改建为瓦房,题额“夹漈草堂”,供后人瞻仰。南宋参知政事龚茂良、侍郎徐林、侍郎林光朝、文学家刘克庄,都曾慕仰而登访,赋诗凭弔。后被改建为尼姑庵,清代时曾重修,庵内厅堂正中壁上供奉的神位有渔仲先生等。庵后是1921年涵江商人陈志阳和广业民众集资所新修的草堂,1924年曾重修,大门题有“草堂胜迹”四个大字,内分为上、下两殿。上殿左侧供奉郑樵的泥塑像,镀着金身,坐在椅子上,右手拿着一本书,左手放在膝盖上,两旁各站一个书童。1997年,莆田市人民政府修葺草堂,修建郑樵纪念馆。尼姑庵及草堂附近有许多郑樵有的遗蹟,如曝书石、观星石、书亭寨、洗砚池、手植松、手栽茶等景点。 夹漈遗蹟

夹漈遗蹟

夹漈遗蹟

夹漈遗蹟- 曝书石

曝书石,在尼姑庵前距庵约300米的小山坡上,长28米,宽10米,相传是当年郑樵曝书的地方。

- 观星石

观星石,在草堂右边草堂约100米的小山上,四边形,高2.47米,对角一边2米,另一边0.92米,可能是郑樵观察星象用的石头。

- 书亭寨

书亭寨,在草堂背后的最高处,寨门上刻“山色清芳”四字,无法确定是否为郑樵手迹,此处可能是郑樵经常浏览的地方。

- 芗林寺

芗林寺,1963年属莆田县广业里,在夹漈岭的芗林山上,建在山腰的一块盆地边缘,坐东北向西南,群山环绕。芗林寺由主寺和寺左边的边房构成,主寺于同治七年修葺过,寺门上悬有大书“芗林寺”的横匾一个。主寺包括正殿和左右4间偏房(除去右边已倾圮的前后两间偏房),正殿宽9.5米,深长8.5米,内有许多佛像,以及郑樵坐像:高约1米,两旁伫立着两位侍者,侍者手里各捧一捲图册。

- 修史堂

修史堂,在芗林寺旁,一些方誌误作在芗林寺内,可能初名“芗林草堂”,但因是郑樵着述《通志》的地方而改称“修史堂”,南宋丞相陈俊卿到此凭弔过,并作《修史堂》一诗,遗蹟今不存。

- 苏洋陂等

苏洋陂,1963年属新县公社,在社后村前,莆田古代小型水利工程之一,郑樵父亲郑国器重修,郑樵续修,支渠宽约3米,流向由南向北至40米处改向东南。旧陂址长约40米,宽约4米,右岸原有石碑,1959年时被洪水 沖走。距陂址约500米处有小颛祠,内壁中有碑刻三行,左刻“修国器郑先生神位”。陂后来成为涵江区文物保护单位。

- 永贵桥

永贵桥,1963年属庄边公社前铺大队,在萍湖溪上,为郑樵倡建,已坍废,仅存一桥墩、两桥板。桥墩呈舟形,高3.35米;桥板长0.7米,宽0.63米。遗址残迹中有宋代桥樑建筑特点。桥后来成为涵江区文物保护单位。

- 过来庵

过来庵,在永贵桥东,1963年已倒塌一部分,应该经过重修,无法确定是否为郑樵所建。

纪念馆

莆田郑樵纪念馆,民众办纪念馆,由夹漈草堂等改造而来,馆名系赵朴初先生所书,馆壁上有郑樵画像及图赞,廊庑上镶嵌着今人翻刻的郑樵有关夹涤草堂的诗文厦历代名人朱熹、陈俊卿、刘克庄、郑侨、纪昀等人的题赞。 郑樵纪念馆

郑樵纪念馆

郑樵纪念馆

郑樵纪念馆史料记载

记载郑樵生平的史料有《宋史卷四百三十六·列传第一百九十五》、《宋元学案》、《莆田县誌》(康熙四十四年修)、《福建省志》(乾隆二年修)、明代周华《游洋志》(民国时重刊为《福建兴化县誌》)等。

后世研究

研究论着

研究郑樵的主要论着有中国历史学家白寿彝所着的《郑樵对刘知几史学的发展》(载《人民日报》1961年4月6日)、《从历史编纂工作看郑樵》(载《北京日报》1961年5月5日)和《关于郑樵生卒年》(载《北京日报》1961年7月27日),莆田市文学院院长黄玉石所着的《郑樵传》(1989年),北京师範大学史学研究所教授吴怀祺所着的《郑樵评传》(广西教育出版社1997年版)和《郑樵研究》(2010年),南京大学中国语言文学系教授徐有富所着的《郑樵评传》(1998年),福建省楹联研究会名誉会长李文福所编的《影像中的郑樵故里》(2004年);等。

相关争议

- 生卒年代

关于郑樵的生卒年,学术上主要有两种说法:张须、白寿彝等认为郑樵是生于崇宁二年(1103年),卒于绍兴三十一年(1161年);顾颉刚则据钱大昕《疑年录》认为郑樵生于崇宁三年(1104年),卒于绍兴三十二年(1162年)。仓修良依据周必大所撰《辛已亲征录》中绍兴三十二年三月癸卯条下的相关记载和对第一种说法错误原因的分析后得出第二种说法正确的结论。

- 献书次数

《宋史》及相关的省、府、县誌均称郑樵曾三次到临安献书,湄洲妈祖文化研究中心副主任蒋维锬和莆田文史学者陈长城依据郑樵《上宰相书》和《献皇帝书》等推断出郑樵实际上曾四次到临安献书。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯