吴县市

吴县市是江苏省苏州市已撤销的一个县级行政单位,撤销前其辖区相当于今虎丘区,工业园区,吴中区、相城区全境。其历史悠久,始建于公元前6世纪,是一座与苏州城同龄的水乡圣境。

吴县位于江苏省东南部,地处北纬30°56′~31°33′,东经119°55′~120°54′之间;东接崑山,南连吴江,西衔太湖,北接无锡、常熟。京杭大运河贯通南北,胥江、娄江直穿东西,京沪铁路横越腹地;城乡公路交织如网,东临上海虹桥国际机场,西近无锡硕放机场,县内开通光福机场,交通便捷。地处中亚热带北缘,受太湖水体调节,气候宜人,雨量充沛,日照充足,无霜期长,宜农宜林,宜渔宜牧。1987年全县总人口1175484人。设24个乡、11个镇,833个村。总面积3234平方公里(含所属太湖水域1600平方公里)。

千百年来,这块有着深厚历史文化积澱的土地上,人文荟萃,英才辈出。兵圣孙武、草圣张旭、塑圣杨惠之、绣圣沈寿,主持营造北京故宫的建筑大师蒯祥以及有“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”风範的范仲淹等一批伟大的政治家、文学家、艺术家就生活在吴县大地,谱写了吴县历史千古流芳的华美篇章。

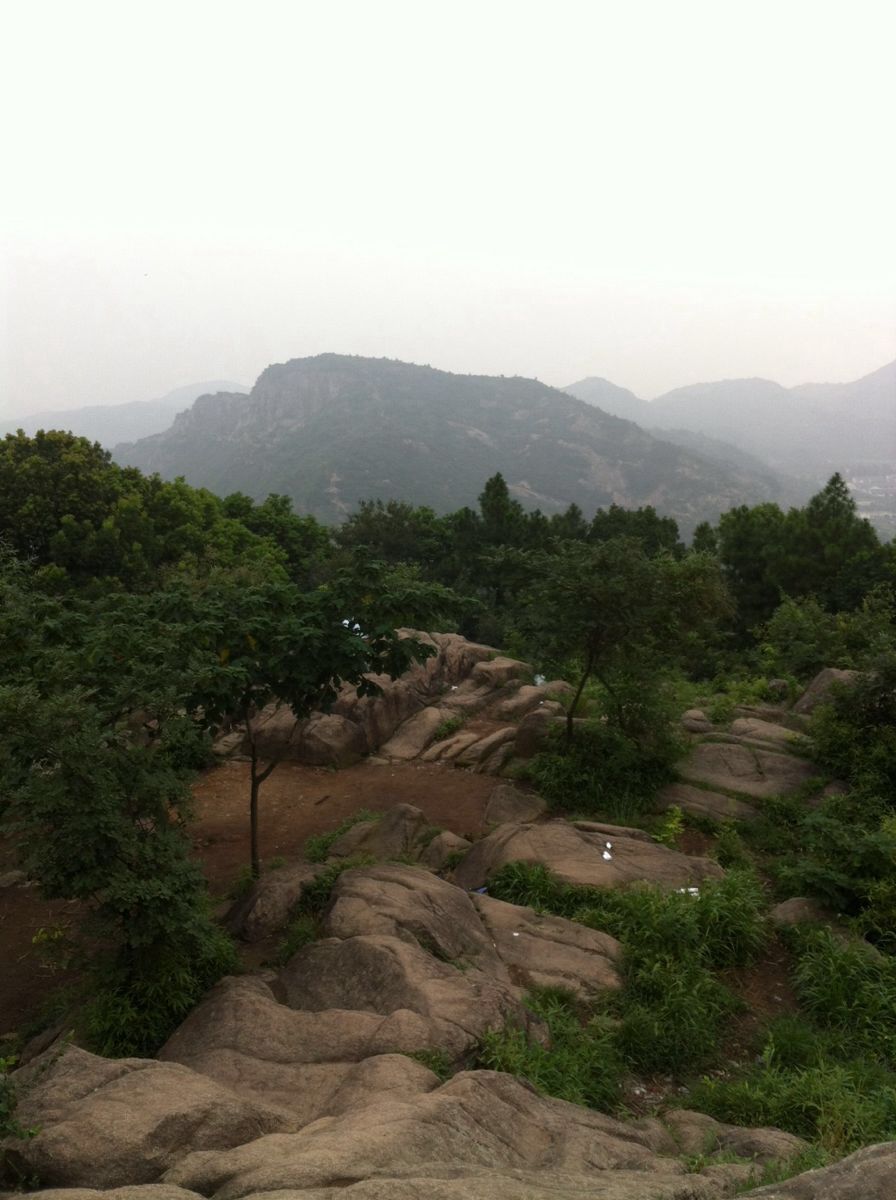

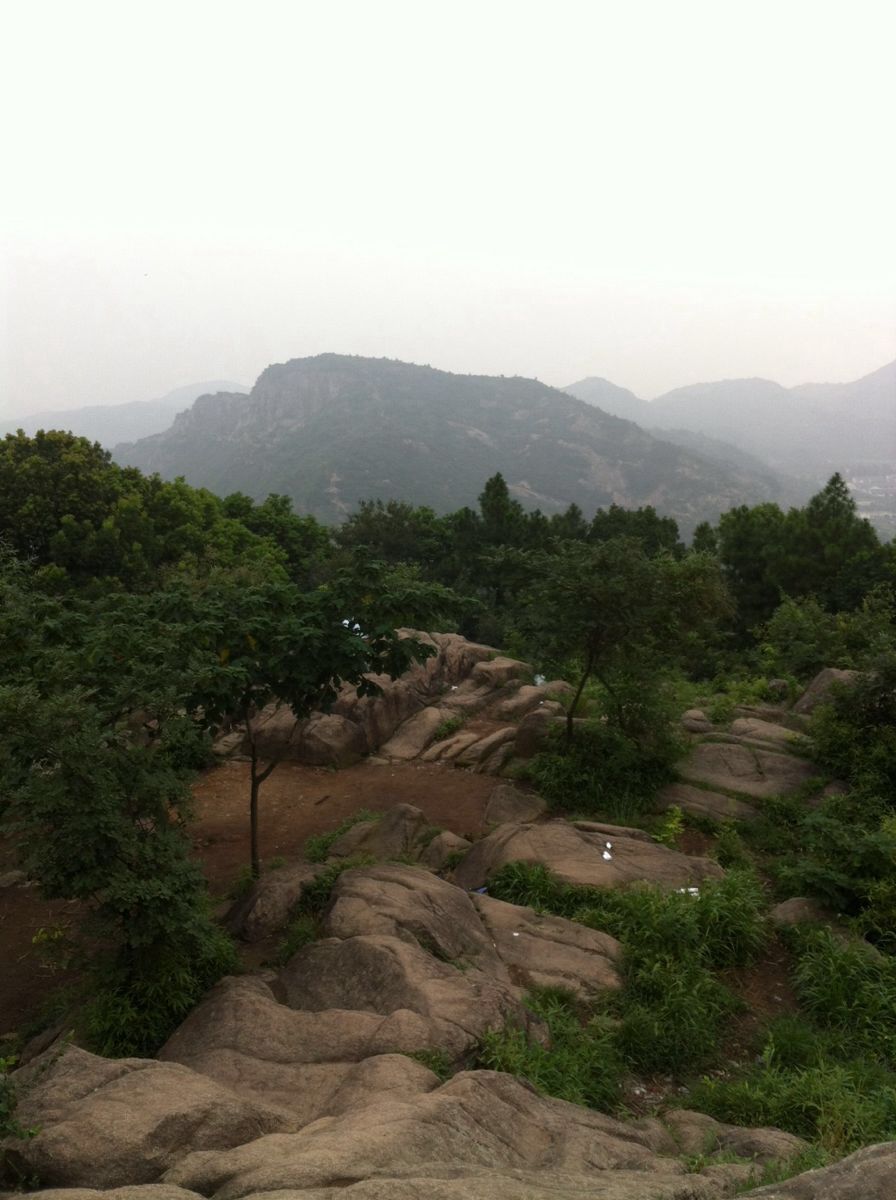

吴县风景独特秀丽,小桥流水人家汇集于一身。境内拥有木渎、甪直、光福、东山等特色的水乡古镇,又拥有太湖、阳澄湖两个淡水大湖,以及灵岩山、天平山、旺山、穹窿山,大阳山,大焦山等巍峨的山脉,为这座古韵的水乡之城披上神秘的色彩。

基本介绍

- 中文名称:吴县市

- 外文名称:Wuxian City

- 行政区类别:县级行政区

- 所属地区:江苏苏州

- 下辖地区:长桥、胥口、木渎,枫桥等29个镇

- 政府驻地:长桥镇

- 电话区号:0512

- 邮政区码:215100

- 地理位置:江苏省东南部,太湖东岸

- 方言:吴语—吴语太湖片—苏州话

- 气候条件:亚热带季风海洋性气候

- 着名景点:甪直古镇、木渎古镇、灵岩山、天平山、穹窿山、旺山、太湖等

- 机场:苏南硕放国际机场、苏州光福机场

- 火车站:苏州北站,苏州园区站,苏州新区站

- 车牌代码:苏E

历史沿革

商末,周太王长子泰伯、次子仲雍为避让王位,从陕西岐山下的周原南奔“荆蛮”(今长江中下游地区),在梅里(今无锡县梅村)与土着居民结合,建立“勾吴”。

西周初,武王克商后封泰伯五世孙周章为吴子,吴始名列诸侯。

周简王元年(公元前585),泰伯十九世孙寿梦称王,是年为吴寿梦元年,吴国始有确切纪年。

周灵王十一年、寿梦二十五年(前561),诸樊继位。后迁国都至吴地(今苏州市平门西北二里处)。

周敬王六年、吴王阖闾元年(前514),伍子胥筑阖闾大城(今苏州城)。 水乡古镇

水乡古镇

水乡古镇

水乡古镇周元王三年、吴王夫差二十三年、越王勾践二十四年(前473),越国灭吴,吴地属越国。

周赧王九年、楚怀王二十三年(前306),楚国灭越,设郡江东,吴地属楚国(民国《吴县誌》谓灭越在楚威王六年,即公元前334年)。

周赧王五十三年、楚考烈王元年(前262),楚拜黄歇为相,封以淮北地,号春申君。楚考烈王十五年,改封春申君于吴。

秦始皇二十六年(前221),秦国建置吴县,隶属会稽郡(直至东汉初)。会稽郡郡治设于吴县,吴县为会稽郡首县。

秦二世三年(前207),项羽自立为西楚霸王,吴县归楚。

汉高祖五年(前202),项羽兵败,韩信封为楚王,吴县为韩信封地。六年,刘邦废楚王,封刘贾为荆王,都于吴,吴县仍为会稽郡首县。十一年,淮南王英布併吞荆王地。次年十月,刘邦杀英布,立刘濞为吴王,王故荆国地,都广陵,吴县改属吴国。

汉景帝前三年(前154),刘濞叛乱被诛,吴国废。吴县仍属汉之会稽郡。

汉元封五年(前106),吴县属扬州刺史部(州为监察区)会稽郡。

新莽始建国元年(公元9年),改吴县为泰德县。地皇四年(23年),仍复名吴县。

汉永建四年(129),析会稽郡钱塘江以西部分,置吴郡。会稽郡治徙山阴,吴郡郡治设于吴县。吴县隶吴郡(直至隋末),为吴郡首县。

汉中平五年(188),州实际上成为行政区,吴县仍隶扬州吴郡。

汉兴平二年(195),孙策占据吴郡。

魏黄初二年(221)八月,魏封孙权为吴王,吴县所在的吴郡隶属吴国。

吴宝鼎元年(266),析吴郡与丹阳郡之地置吴兴郡,吴县仍为吴郡首县。

晋太康元年、吴天纪四年(280)三月,晋灭吴,吴县随吴郡归属晋。吴县仍为吴郡首县。

晋鹹和元年(326),司马岳封为吴王,吴郡改为吴国,吴县隶吴国。 水乡古镇

水乡古镇

水乡古镇

水乡古镇南朝宋永初二年(421),罢吴国,其地复为吴郡,吴县仍为吴郡首县。

南朝宋大明七年(463),吴郡改隶南徐州。次年,吴郡复归扬州。

梁太清三年(549),侯景攻占吴郡郡治所在地吴县城,改吴郡为吴州。梁大宝元年(550)二月,复改吴州为吴郡。

隋开皇七年、陈后主祯明元年(587),析扬州地置吴州,吴郡隶属吴州,州、郡、县三级治所同驻吴县城。

隋初废郡,地方行政建置改为州、县两级。开皇九年、陈后主祯明三年(589),隋灭陈,废吴郡,改吴州为苏州(因吴县姑苏山而命名),吴县隶苏州。

隋大业元年(605),复改苏州为吴州,吴县隶吴州。大业三年,又改吴州为吴郡,吴县隶吴郡。

唐武德元年(618),沈法兴起兵占据江南十余郡,称江南道大总管。翌年自称梁王。武德三年,李子通占据吴郡。武德四年,唐平定江南地。唐废郡设州,改吴郡为苏州,吴县隶苏州。

唐贞观元年(627),全国分为十道(道为监察区),苏州属江南道。

武周万岁通天元年(696),析吴县地置长洲县,吴、长洲两县隶苏州(直至清末)。

唐开元四年(716),吴县升为望县,长洲县次之。开元二十一年,分江南道为东、西两道,苏州隶江南东道,道治设于吴、长洲县城内(今苏州市城区)。

唐天宝元年(742),苏州又改为吴郡。

唐乾元元年(758),改吴郡为苏州;又置浙江西道,苏州隶浙江西道。翌年,废长洲县,改置长洲军。

唐大曆十二年(777),废长洲军,仍置长洲县。十三年,苏州升为雄州,吴县仍为望县,居苏州七县之首,长洲县次之。十四年,合浙江东西二道(后仍时有分合)。

唐元和二年(807),浙江西道都团练观察使升为镇海军节度使,苏州隶镇海军。

后梁开平元年(907),钱镠封为吴越王,苏州属吴越国。

后唐同光二年(924),苏州升为中吴军。

宋开宝八年(975),中吴军仍改为苏州,属江南道。宋太平兴国三年(978),吴越国归宋,苏州隶江南道。 灵岩山

灵岩山

灵岩山

灵岩山宋淳化五年(994),改道为路,苏州属两浙路。宋政和三年(1113),苏州升为平江府,仍属两浙路,吴县为平江府首县,长洲县次之,两县均为望县。

元至元十三年(1276),改平江府为平江路,属江淮行省。吴、长洲两县隶平江路,吴县仍为首县,长洲县次之。至元二十年,平江路定为上路,吴、长洲两县为上县。至元二十二年,改江淮行省为江浙行省,平江路隶江浙行省。

元至正十六年(1356),张士诚占平江,改平江路为隆平府。次年,张士诚降元,复改隆平府为平江路。至正二十三年,张士诚自立为吴王,建都平江城(今苏州城)。至正二十七年、朱元璋吴元年(1367),朱元璋部将徐达攻占平江城,改平江路为苏州府,隶江南行中书省,吴、长洲两县隶苏州府。

明洪武十三年(1380),罢中书省,苏州府直隶六部。明永乐十九年(1421),明迁都北京,苏州府直隶南京六部(简称南直隶),吴、长洲两县隶苏州府。

清顺治二年(1645),改南直隶为江南省,康熙六年(1667)设江苏省,苏州府隶江苏省。

清雍正二年(1724),析长洲县地置元和县,吴、长洲、元和三县同城而治,均隶苏州府。雍正八年,设太湖水利同知,驻吴江同里;雍正十三年,太湖水利同知改为抚民厅,移驻吴县洞庭东山,割吴县东山设太湖厅,加督捕衔,专理民事,隶苏州府。

清鹹丰十年四月十三日(1860年6月20日),太平军攻占苏州府城,建苏福省,苏州为省会。省下设郡、县,苏州府改为苏州郡。十一年春,太平军在洞庭东山设东珊县,辖东、西洞庭山,隶苏州郡。清同治二年十月二十四日(1863年12月4日),清军重占苏州城,仍恢复旧制。

清光绪三十二年(1906),在洞庭西山置靖湖厅,隶属苏州府。

清宣统三年九月十五日(1911年11月5日),苏州独立,在苏州成立中华民国苏军都督府和苏州军政府。同年十月初四(11月24日),裁苏州府及长洲、元和、吴三县,设苏州;立苏州民政长署,辖原长洲、元和、吴三县地区,隶苏军都督府。十月十三日(12月3日),改苏军都督府为中华民国军政府江苏都督府,苏州隶江苏都督府。

民国元年(1912)1月,江苏都督府颁令废府、州,并县、厅。同月,苏州改称吴县。废太湖、靖湖二厅,设太湖县,旋易名为洞庭县。7月,省议会裁撤洞庭县,其地归属吴县。12月14日,江苏省行政公署在南京成立,吴县隶江苏省。

民国3年6月,江苏省划分为五道。吴县为特别级县,隶江苏省苏常道,道治驻吴县。

民国16年4月,废苏常道,吴县为一等县,属江苏省。

民国17年12月10日,吴县城区划出建苏州市,市、县分治。民国19年5月16日,撤苏州市,仍併入吴县。

民国22年3月28日,江苏省划分为13个行政督察区,吴县隶第三行政督察区,区行署设于吴县。同年12月26日,原13个行政督察区裁併为9个,吴县隶无锡区。民国24年1月,吴县列为一等县。民国25年5月1日,无锡区改为第二行政区,吴县仍隶属之。

民国26年爆发中日战争。11月15日,国民党吴县政府迁至无锡荡口、甘露附近,仍隶第二行政区,成为流亡政府。11月19日,日军侵占吴县。民国28年初,吴县政府驻宜兴张渚镇,吴县为二等县,隶江南行署第二督察专员公署。民国32年10月,张渚沦陷,吴县政府又撤离张渚。抗日战争胜利后,县政府仍迁回吴县城区。

民国26年12月3日,伪苏州地方自治委员会成立,吴县归其管辖。民国27年3月,伪吴县政府建立。5月23日,江苏省伪政府在苏州建立,吴县隶属之。民国30年7月1日,汪伪政府在苏州设立第一区清乡督察专员公署,吴县隶第一区。同年12月底,第一区清乡督察专员公署撤销,吴县沦陷区仍隶伪江苏省政府,直至抗日战争胜利。 天平山

天平山

天平山

天平山民国29年9月,苏州县人民抗日自卫会成立,下辖7区1镇,在吴县境内的消陆区(今沺泾乡消泾与湘城乡陆巷一带)隶属之。民国30年2月,苏州县人民抗日自卫会撤销,阳澄湖地区建洋(阳)澄县政府,辖吴县境内的消陆、洋沺(今沺泾乡一带)及常熟县内的辛莫区,隶属江南第一行政区。7月,洋(阳)澄县县、区政府均遭日伪破坏。

民国29年9月,吴县苏西北地区渭黄区人民抗日自卫会成立,隶属无锡县人民抗日自卫会。翌年2月,县、区自卫会撤销,正式成立无锡县政府,先后在吴县苏西北地区成立的漕东区(2月)、漕南区(3月)、东桥区(4月)、黄埭市(6月)等4个区级政府均隶属之,无锡县政府隶属于江南第二行政区。同年9月,因日伪“清乡”,上述4区均撤销。民国34年春,锡东县苏西北(吴县境内)行政办事处成立,下辖漕东、漕南、东桥、黄桥4区。同年7月,撤销苏西北行政办事处,成立苏州县政府,驻黄桥方浜村,隶属苏中第六专员公署,下辖漕湖(后称漕东)、东桥、黄桥、阳澄、黄埭5区。11月,因奉命北撤,苏州县县、区政府均撤销。

民国30年8月,苏西(太湖)行政办事处建立,隶属江南第六行政区,下辖其后成立的阳西(西华)、香山、阳东、西山等4个区的办事处。翌年4月,因日伪“清乡”,上述办事处均撤销。民国32年5月,中共苏西县委设立阳山、彭山、邓尉、西华等4个区级行政办事处。民国33年3月,西华区办事处遭敌破坏。同年11月,太湖县行政办事处成立,驻马山岛,隶属苏南第二行政专署,下辖苏西(吴县)、锡南(无锡县)、马山(武进县)三地区。苏西地区辖原属苏西县的阳山、彭山、邓尉3个区级行政办事处。次年2月,增设苏西、洞庭行政办事处,作为太湖县办事处的派出机构,分别管辖阳山、彭山、邓尉和东山、西山5个区级行政办事处(或区公所)。同年9月底,因奉命北撤,县、区各级办事处均撤销。

民国34年8月15日,日本宣布投降。9月2日,国民党吴县政府接收伪吴县政府,吴县隶江南行署。9月4日,国民党江苏省政府在吴县接收伪江苏省政府。10月,江南行署撤销,于武进成立江苏省第二区行政督察专员公署,吴县隶属之,为一等县。10月15日,江苏省政府迁至镇江。民国35年,江苏省第二区行政督察专员公署由武进移驻吴县,吴县仍隶属之。

民国38年2月5日,江苏省政府在吴县设立办事处,至24日,江苏省政府全部迁至吴县。4月25日,国民党江苏省政府、第二区专员公署及吴县政府均逃离县境。

1949年4月27日,吴县解放。吴县划出城区建苏州市,市、县分治。5月1日,吴县人民政府成立,隶于苏南苏州行政区专员公署。7月,为配合剿匪,成立太湖区行政办事处。1950年4月15日,太湖区行政办事处隶属苏州行政区,相当于县级机构,辖原属吴县的东山、西山两区。同月又划吴县横泾区和武进县马山区归其管辖。太湖区共辖东山、西山、横泾、马山四区,包括太湖全部水域及其岛屿。10月14日,苏南苏州行政区专员公署改称苏南人民行政公署苏州区专员公署,吴县与太湖区仍隶属之。

1951年6月,太湖区行政办事处撤销,东山、西山、横泾3区仍划归吴县(马山区已在2月划归武进)。1952年7月,复建苏南人民行政公署太湖办事处,隶属苏州区专员公署,辖东山、西山两区和太湖中岛屿及水域。

1953年1月,苏南人民行政公署苏州区专员公署改称江苏省苏州专员公署。5月,太湖办事处改建为震泽县人民政府,并将吴县横泾区和武进县马山区划归其管辖,与吴县均隶属苏州专员公署。1954年6月,马山区划归无锡市。1959年4月,撤销震泽县,併入吴县。 穹窿山

穹窿山

穹窿山

穹窿山1968年3月26日,苏州专员公署称苏州专区革命委员会。1971年4月13日,又改为苏州地区革命委员会。1978年7月,再改为苏州地区行政公署。吴县的隶属关係不变。

1983年3月1日,实行市管县新体制,撤销苏州地区行政公署,吴县隶属江苏省苏州市。

1995年6月8日,国务院批准,撤销吴县,设立吴县市,以原吴县行政区域为吴县市区域,市人民政府驻长桥镇。

2000年12月31日,经国务院批准,撤销县级吴县市,设立苏州市吴中区、相城区。自此,吴县一词光荣的退出了历史的舞台。

行政区划

区划沿革

秦时以25户为里,10里为亭,10亭为乡。隋代以百户为里,5里为乡。唐基本沿袭隋制,其时4家为邻,5邻为保,5保(百户)为里,5里为乡;在城区,500户以上建坊;城郊则设村。时吴县辖丽娃、横山等30乡及城内通波、三让、水浮、阖闾、坤维、馆娃、调啁、平权、金风、南宫、通关、盍簪、吴趋、白贲、南祀、长乾、望馆、曳练、苌楚、处暑、棠棣、白华、即次、甘节、吴愉、洊雷、义和、噬嗑、嘉鱼、陋蜀30坊。长洲县辖大云、干将等30乡及城内迁善、旌孝、儒教、绣衣、太元、黄鹂、玉铉、布德、立义、孙君、青阳、建善、从义、迎春、载耜、开冰、丽泽、释菜、和令、夷则、南政、仲吕、必大、豸冠、八貂、同仁、天宫、布农、富春、循陔30坊。两县共辖60乡60坊。

北宋元丰年间,县下设立都保(即乡都)、大保和保三级组织,乡村民户10家组成一保,5保为一大保,10大保为一都保。两县共39乡都,其中吴县辖吴门、利娃、永安、履仁、凤凰、灵岩、横山、太平、吴苑、至德、胥台、南宫、西华、洞庭、长寿、蔡仙、姑苏、震泽、长山、遵礼等20乡都。长洲县下辖上元、乐安、凤池、青波、道义、大云、东吴、武邱、吴宫、陈公、苏台、金鹅、习义、依仁、儒教、尹山、彭华、益地、东吴下乡等19乡都。

明洪武十四年(1381),吴县下辖21乡,即吴门乡(採莲里)、丽娃乡(南宫里)、永定乡(安仁里)、凤凰乡(集祥里)、履仁乡(义安里)、至德乡(昌甪里)、灵岩乡(晏宫里)、胥台乡(石城里)、横山乡(青墩里)、太平乡(全吴里)、大吴乡(南胥里)、吴苑乡(胜化里)、南宫乡(新安里)、蔡仙乡(白门里)、遵礼乡(守义里)、震泽乡(阊城里)、洞庭乡(玄宫里)、长寿乡(习义里)、姑苏乡(梅梁里)、长洲乡(集嘉里)、西华乡(怀义里)。长洲县仍下辖19乡,即上元乡(全吴里)、乐安乡(仁寿里)、清波乡(弦歌里)、东吴上乡(上颜安里)、凤池乡(澄胥里)、道义乡(守节里)、大云乡(庆云里)、彭华乡(功成里)、武邱乡(采云里)、儒教乡(从化里)、金鹅乡(金桮里)、益地乡(金生里)、依仁乡(仁义里)、吴宫乡(宝座里)、习义乡(孝廉里)、陈公乡(金栖里)、苏台乡(贞丰里)、东吴下乡(下颜安里)、尹山乡(堵城里)。两县共辖40乡。明代正德年间(1506~1521),吴县辖24乡,乡区37都,城区27图。城内:丽娃乡(南宫里)辖9图,永定乡(安仁里)辖6图,凤凰乡(集祥里)辖7图,大云乡(庆云里)辖5图,履仁乡(义安里)在城外附郭,管7图。乡区:吴门乡(採莲里)管1都,横山乡(青墩里)管2都,太平乡(全吴里)管2都,吴苑乡(胜化里)管1都,大吴乡(南胥里)管3都,至德乡(昌甪里)管2都,胥台乡(石城里)管2都,南宫乡(新安里)管4都,长山乡(光福里)管1都,穹窿乡(阜安里)管3都,长洲乡(集嘉里)管2都,西华乡(怀义里)管1都,遵义乡(守义里)管2都,震泽乡(闾城里)管1都,蔡仙乡(白门里)管2都,姑苏乡(梅梁里)管4都,洞庭乡(玄宫里)管2都,长寿乡(习义里)管2都。长洲县辖19乡,乡区29都,城区22图。城内:乐安上乡(仁寿里)管3图,上元乡(全吴里)管4图,东吴上乡(颜安里)管3图,乐安下乡(仁寿里)管3图,凤池乡(澄胥里)管3图,大云乡(庆云里,二县合)管3图,道义乡(守节里)管3图。乡区:彭华乡(功成里)管5都,武邱乡(采云里)管4都,儒教乡(从化里)管3都,金鹅乡(金桮里)管3都,益地乡(金生里)管2都,依仁乡(仁义里)管1都,吴宫乡(宝座里)管2都,习义乡(孝廉里)管2都,陈公乡(金栖里)管2都,苏台乡(贞丰里)管2都,东吴下乡(颜安里)管2都(其中第29都为附郭),尹山乡(堵城里)管1都;两县共42乡,乡区66都及城区49图。

清代雍正年间,吴县辖24乡37都527图。城内:丽娃乡(南宫里)管10图,永定乡(安仁里)管5图,凤凰乡(集祥里)管7图,大云乡(庆云里)管4图,城外附郭履仁乡(义安里)管7图。乡区:灵岩乡(晏宫里)管1都(第1都)32图,吴门乡(採莲里)管1都(第2都)8图,横山乡(青墩里)管2都(第3、4都)21图,太平乡(全吴里)管3都(第5、6、7都)40图,大吴乡(南胥里)管1都(第8都)12图,吴苑乡(胜化里)管2都(第9、10都)17图,至德乡(昌甪里)管2都(第11、12都)54图,胥台乡(石城里)管2都(第13、14都)35图,南宫乡(新安里)管4都(第15、16、17、18都)32图,长山乡(光福里)管1都(第19都)24图,穹窿乡(阜安里)管3都(第20、21、22都)39图,长洲乡(集嘉里)管2都(第23、24都)19图,西华乡(怀义里)管1都(第25都)3图,遵礼乡(守义里)管2都(第26、27都)12图,震泽乡(闾城里)管1都(第28都)19图,蔡仙乡(白门里)管3都(第29、30、31都,其中第31都缺,相传已为太湖所没)28图,姑苏乡(梅梁里)管3都(第32、33、34都)55图,洞庭乡(玄宫里)管2都(第35、36都)18图,长寿乡(习义里)管2都(第37、38都)26图,还辖有月城、枫桥2市和横塘、新郭、横金、木渎、光福、社下6镇。长洲县辖13乡(其中10乡与元和县合)22都338图。城内:乐安上乡(仁寿里)管2图,上元乡(全吴里)管2图,东吴上乡(颜安里)管1图,乐安下乡(仁寿里)管2图,凤池乡(澄胥里)管2图,大云乡(庆云里)管1图,道义乡(守节里)管1图。乡区:彭华乡(功成里)管5都(第1、2、3、4、5都)91图,武邱乡(采云里)管附郭6图、乡区5都(东6及西6、7、8、9都)共80图,儒教乡(从化里)管4都(第11、12及东、西13都)56图,金鹅乡(金桮里)管附郭2图、乡区3都(上、下14都及15都),共51图,益地乡(金生里)管4都(下17及东、中、西18都)40图,依仁乡(仁义里)管1都(北19都)9图,还辖有大市、黄埭、相城3市及浒墅、陆墓、蠡口、金墅、望亭5镇。元和县辖16乡26都395图。城内:乐安上乡(仁寿里,长、元二县合)管1图,上元乡(全吴里,长、元二县合)管2图,东吴上乡(颜安里,长、元二县合)管2图,乐安下乡(仁寿里,长、元二县合)管1图,凤池乡(澄胥里,长、元二县合)管1图,大云乡(庆云里,吴、长、元三县合)管2图,道义乡(守节里,长、元二县合)管2图。乡区:武邱乡(采云里,长、元二县合)管1都(第9都)12图,益地乡(金生里,长、元二县合)管1都(上17都)15图,依仁乡(仁义里,长、元二县合)管附郭6图、乡区4都(中、半、南、东19都)、共53图,吴宫乡(宝座里)管5都(上、中、下20都及上、下21都)71图,习义乡(孝廉里)管3都(东、西22都及第23都)44图,陈公乡(金栖里)管3都(24都及上、下25都)58图,苏台乡(贞丰里)管4都(中、南、北26都及第27都)57图,东吴下乡(颜安里)管2都(第28、29都)28图,尹山乡(堵城里)管3都(南、中、北31都)46图,还辖有王墓、尹山2市及唯亭、甪直、陈墓、周庄、徐庄、韩镇、章练塘7镇。三县共42乡85都1260图。光绪年间,吴县辖16乡25都372图,所减8乡中,吴门、长洲2乡分别併入灵岩、西华乡,余6乡划归太湖、靖湖2厅,另有40余图大半没于太湖中,所剩村墟及荒地则併入邻近诸图。长洲县辖13乡22都337图,元和县辖16乡26都397图。太湖厅,遵礼乡(守义里)辖2都14图,震泽乡(闾城里)辖1都19图,蔡仙乡(白门里)辖2都26图,还有洞庭乡(玄宫里)第36都所辖之3个图,共3乡6都62图。靖湖厅,姑苏乡(梅梁里)辖3都18图,洞庭乡(玄宫里)辖1都7图,长寿乡(习义里)辖2都10图,共3乡6都35图。三县二厅共辖40乡85都1203图。

民国元年(1912)1月,依“江苏暂行地方制”将清代苏州府吴县、长洲县、元和县合併为吴县。7月,原太湖、靖湖二厅归併给吴县。11月,按“江苏暂行市乡制”,5万人以上为市不足5万人设乡。吴县划分为7市21乡,市乡之下仍沿用清代的都、图。原吴县境内:木渎市,辖5都87图;横泾市,辖7都72图;光福乡,辖4都59图;善人桥乡,辖1都19图;西华乡,辖3都24图;香山乡,辖5都32图;蠡墅乡,辖2都35图。原元和县境内:周庄乡,辖3都17图;陈墓乡,辖2都22图;甪直乡,辖5都53图;车坊乡,辖4都28图;唯亭乡,辖7都66图;尹山乡,辖4都39图;郭巷乡,辖3都23图;斜塘乡,辖2都26图;沺泾乡,辖2都20图;五潨泾乡,辖1都15图。原长洲县境内:浒关市,辖4都84图;陆墓市,辖4都84图;湘城市,辖5都52图;南北桥市,辖3都52图;东桥乡,辖2都32图;金墅乡,辖2都39图;黄埭乡,辖2都33图。原太湖厅的东前山乡,辖4都21图;东后山乡,辖4都34图。原属靖湖厅的西山乡,辖6都35图。在城厢的苏州市,辖9都145图。全县共105都1248图。

民国17年11月,根据江苏省政府训令,县市分治。12月,苏州市政府成立。翌年8月,实施区、乡镇制,一般每区为10~50乡镇,每100~1000户为一乡镇。吴县所辖6市21乡划为19个自治区,共94镇665乡;乡镇下设闾,闾下设邻,居民5户为邻,5邻为闾。全县共7444闾,37022邻。第一区为浒关区,即原浒关市;第二区为木渎区,由原木渎市同善人桥乡并成;第三区为光福区,由原光福、西华两乡并成;第四区为望亭区,由原金墅、东桥两乡并成;第五区为横泾区,即原横泾市;第六区为陆墓区,即原陆墓市,第七区为湘城区,即原湘城市;第八区为南北桥区,即原南北桥市;第九区为唯亭区,即原唯亭乡;第十区为甪直区,即原甪直乡;十一区为陈周区,由原陈墓、周庄两乡并成;十二区为黄埭区,即原黄埭乡;十三区为车斜区,由原车坊、斜塘两乡并成;十四区为尹郭区,由原尹山、郭巷两乡并成;十五区为沺潨区,由原沺泾、五潨泾两乡并成;十六区为蠡墅区,即原蠡墅乡;十七区为东山区,由原东前山、东后山两乡并成;十八区为香山区,即原香山乡;十九区为西山区,即原西山乡。同年12月,划定市、县界址。

民国19年5月16日,苏州市仍併入吴县。

民国20年1月,原苏州市7个市政区划并为3个城厢区,城内2区,城外1区。吴县辖22区855乡镇,共7444闾,37022邻。

民国20年10月,经江苏省民政厅核准,划善人桥镇、焦山镇、北山湾乡、蒋巷乡、唐港乡、塘湾乡、山里乡、顾家乡、渡金乡、胜巷乡、楂山乡、篁村乡、官桥乡等13乡镇204村(原5个都32个图)146.25方里为善人桥实验新村区。民国21年1月1日建立区公所,列为吴县第二十区,吴县共辖23个区。

民国23年2月,江苏省政府通过《江苏省各县整理自治区域办法》,以面积、户口及经济状况等作为标準(每乡镇500~1000户),重行调整分区和划分乡镇。6月,省民政厅核准吴县划分为13个区。城厢3区并为1区,乡区20区并为12区,共279乡镇(105镇174乡)。同年11月推行保甲制度,一般以10户为甲,每甲不得多于15户或少于6户;以10甲为保(城区以25甲为保),每保不得多于15甲或少于6甲,全县共1953保24267甲。

民国26年11月,日军侵占吴县。民国27年6月,伪吴县知事公署奉令将地方区划按城乡划分。民国28年3月,伪吴县知事公署划定乡镇区域。建立城厢第一至第三3个城公所,乡区建立木渎、善人桥、光福、西华、香山、浒关、望亭、东桥、横泾、蠡墅、黄埭、陆墓、南北桥、湘城、五潨泾、尹山、郭巷、车坊、唯亭、沺泾、甪直、斜塘、周庄、陈墓、东山、西山等26个乡公所,全县总计29个城、乡公所,287个乡镇。

民国29年3月,伪吴县政府遵省令改城、乡为区,并以地名作区名,全县共29区,乡镇不变,仍为287个。12月,又奉伪江苏省民政厅令,恢复民国26年前区划。民国30年3月1日,全县仍为13区279乡镇,乡镇名称也与民国26年前相同。

民国34年8月15日,抗日胜利,国民党吴县政府接收县地方政权。9月,江苏省政府江南行署制定《江苏省江南各县政府组织规程》及各县等级表,吴县为江苏省第二行政督察专员公署一等县。各区乡镇名称与界限,仍恢复至民国26年前状况,同时複查保甲,全县共13区280乡镇2233保23098甲。

民国36年2月,吴县并编区、乡镇,原13个区的区公所在2月15日前全部撤销,3月1日起改设苏州、吴西、黄埭、阳澄、淞南、东山、西山7个区署及浒关、淞北两个指导员办事处。6月1日,建立浒关、淞北两个区署。全县共9区138乡镇,共2300保22817甲。苏州区,区署在中山堂,辖东吴、南园、西城、中山、中和、金阊、虎丘、盘溪、胥江、葑溪、娄江、齐溪、‘北街等13镇及宁南乡,共14乡镇685保7519甲。原第二(木渎)、第三(光福)两区并为吴西区,区署在善人桥,辖木渎、善玉、焦山、藏书、金山、白狮(白塔、狮山并)、支硎、枫桥、胥口、姑苏、七子、龙凤、横塘、新廖、蠡墅、光福、邓尉、迂溪、东渚、天池、香山、五云、新丰、石帆、西夏等25乡镇,共324保3396甲。浒关区即原第四区,区署仍在浒关,下辖浒关、望亭、东桥、通安、彭山、金墅、马涧、津桥、射渎、长泾、青龙、白豸、迎湖、管山、向街、蒯亭等16乡镇,共137保1329甲。黄埭区,区署设于黄埭,下辖黄埭、埭东、埭南、埭北、永昌、倪汇、芮埭、南桥、北桥、渭泾、雪泾、胡巷、蠡口、陆墓、总堂、黄桥、占上、叶望、石桥、埭西等20乡镇,共296保3049甲。阳澄区,区署设于太平桥,下辖夷陵、向潮、湘城、唯亭、沺泾、悬珠、涂泾、盛泽、荻西、渔沙、临湖、沈桥、消陆、跨塘、太平等15乡镇,共280保2730甲。淞北区,区署设在斜塘(后迁车坊),下辖车坊、郭巷、斜塘、高垫、大桥、尹山、宝带、大荡、淞北、金沙、青邱、江边、龙墩、上青等14乡镇,共135保1019甲。淞南区,区署设在甪直,辖有甫里、陈墓、楚伧、张林、云龙、板桥、明镜、邵浦、太史、淀浜、金山、横江等12乡镇,共135保1031甲。东山区,区署设于横泾,下辖横泾、侯巷、韩寺、潦庄、渡村、石塘、席庄、漵庄、嘉禾、渡桥、杨湾、前尧、浦庄、文恪、前山等15乡镇,共217保2068甲。西山区,区署设在镇夏,下辖练渎、七贤、林屋、消夏、东涵、梨棠、镇夏等7乡镇,共91保676甲。

民国37年2月1日至15日并编乡镇,全县并为59乡镇,其中甲等39乡镇,乙等20乡镇。

民国37年5月,东山和西山两区并为洞庭区,区署设在东山;淞北和淞南两区并为吴淞区,区署设在甪直。7月,区属乡镇又作部分调整,但乡镇数仍为59个,共548保9640甲。全县7个区中,苏州和浒关两区未设区署,由县政府直接派员指导。苏州区下辖中山、东吴、南园、西城、北街、金阊、虎丘、娄江、胥江、葑溪、齐溪、裕棠、中和、枫桥、陆墓、郭巷16镇。吴淞区下辖车坊、斜塘、甫里3镇和尹山、淞北、陈墓、楚伧4乡。阳澄区下辖太平、湘城、唯亭、跨塘、沺泾5乡。黄埭区下辖黄埭、陆墓、蠡湖3镇及北桥、渭雪、冶长、永泾4乡。吴西区下辖木渎、光福、石湖、善桥、东渚、西华、金山、横塘8镇及香山、胥口2乡。浒关区下辖浒关、望亭、疁西、东桥、高景5镇及建民乡。洞庭区下辖庄莲、横泾、练渎、大夏4镇及东山、后山、浦庄、尧峰、四皓5乡。

第三节 解 放 后

1949年4月27日,吴县解放。5月1日,吴县城区划出建立苏州市。同日,吴县人民政府宣告成立,驻浒墅关镇,下辖8区48乡镇(27镇21乡),共427保6424甲。木渎区辖木渎、枫桥、横塘、金山、善桥、光福、东渚、西华8镇及石湖、胥口、香山3乡,共50保。浒关区辖浒墅关、望亭、疁西、高景4镇及长青、建民、东桥3乡,共78保。黄埭区下辖黄埭、陆墓2镇及蠡湖、渭雪、冶长、北桥和永泾5乡,共71保。淞南区辖淞南、甫里、楚伧、陈墓4乡,共49保。淞北区辖车坊、郭巷、斜塘3镇及淞北、尹山2乡,共54保。阳澄(城)区辖湘城、太平、跨塘3镇及唯亭、沺泾2乡,共48保。东山区辖东山、庄莲、横泾3镇及后山、浦庄、尧峰3乡,共47保。西山区辖练渎、大夏2镇及四皓乡,共30保。同年冬,废除保甲,改建新乡,以5~7万人为一区,以五千人左右区域划为一乡,乡下建行政村、组,全县共8区143乡。浒关区19乡,木渎区30乡,黄埭区23乡,淞南区12乡,淞北区17乡,阳城区18乡,东山区16乡,西山区8乡。

1950年3月,增建枫桥、唯亭、光福、陆墓4区,并将淞南、淞北2区分别改名为甪直、车坊区,全县共12区173乡镇(21镇152乡)。浒关区下辖浒墅关、望亭2镇及东桥、长青、通安、浒管、保全、金乌、望东、金墅、阳东、湾里、望西、彭山、新民、华巨、新合、大枫、青墩17乡。枫桥区下辖枫桥、横塘、蠡墅3镇及新津、枫北、向街、马涧、新郭、双桥、龙桥、支津、杨凤、安全、长桥、虎北、北洋13乡。甪直区下辖甪直、陈墓、周庄3镇及张林、板桥、青云、湖东、湖北、长白、狭港、双湖、浜湖、太史、明镜11乡。车坊区下辖车坊镇及湖西、长浜、郭巷、宝带、大荡、尹山、围湖、官湾、横港、西港、渎东、塘南、葑塘、盘南14乡。阳城区下辖太平、沈桥、船浜、沈西、堂前、湘城、湘东、西浜、沺泾、白渡、陆巷、潨泾、消泾、阳澄、新雪、渭塘、秧河17乡。唯亭区下辖唯亭镇及亭南、夷陵、湖南、跨塘、悬珠、杨庄、临湖、斜塘、塘北、淞北、吴淞、胜浦、嘉浦、娄北、娄东15乡。木渎区下辖木渎、善桥2镇及卫湖、胥口、姑苏、西塘、天池、藏书、焦山、石城、清明、金山、新华、香山12乡。黄埭区下辖黄埭镇及凌桥、裴圩、施秦、堰里、渔耕、永昌、新建、倪汇、石桥、芮埭、毛巷、南桥、北桥、池龙14乡。陆墓区下辖陆墓镇及徐庄、新泾、黄桥、占上、善济、蠡口、新安、胡巷、新齐9乡。光福区下辖光福、东渚2镇及舟山、纪龙、新阳、永安、新生、长新、建新、长堤、青龙、山湖、镇湖11乡。东山区下辖东山、横泾、杨湾、庄莲、渡桥5镇及浦庄、新众、採莲、石舍、新桥、穆里、新南、后山、大兴、涧桥、寥里、新泰12乡。西山区下辖练西、练东、九洞、明汇、缥缈、建庭、光明7乡。4月上旬,东山区分建为东山、横泾两区。

1950年4月15日,太湖区行政办事处成立,下辖原属吴县的东山、西山两区(包括太湖中所有岛屿)。同月,又划入武进县马山区及吴县横泾区。年底,吴县与太湖行政区共辖14个区185个乡镇(内有3个直属行政村)。吴县:浒关区下辖浒墅关、望亭2镇及东桥、青墩、金坞、湾里、望东、望西、华巨、金墅、通安、新合、大枫、新民、浒管、阳东、彭山、保全、华庄、长青18乡,共139行政村838个行政组;枫桥区下辖枫桥、蠡墅、横塘3镇及新枫、向街、马涧、支津、杨凤、龙桥、长桥、新郭、安全、尹西、双桥、新津、湖西13乡,共134行政村1033个行政组;甪直区下辖3镇11乡未变,共78行政村735个行政组;车坊区下辖车坊镇及塘南、渎东、荡湖、郭巷、戈湾、围湖、新荡、横港、西港、长浜、湖西、新浦12乡,共109行政村797个行政组;阳城区下辖消泾、陆巷、湘东、湘城、西浜、新雪、渭塘、秧河、白渡、沺泾、太平、乐安、沈西、沈桥、青漪、阳澄16乡,共118行政村869个行政组;唯亭区下辖唯亭镇及悬珠、跨东、斜塘、湖南、夷陵、湖滨、跨塘、娄北、葑塘、吴淞、淞北、胜浦、界浦、亭南、塘北、娄东16乡,共129行政村928个行政组;木渎区下辖木渎、善桥2镇及金山、焦山、藏书、香山、卫湖、清明、姑苏、新华、石城、七子、胥口、天池12乡,共111行政村864个行政组;黄埭区下辖黄埭镇及北桥、樊店、石桥、南桥、毛巷、芮埭、永昌、倪汇、黄泥、堰里、琳桥、裴圩、渔耕、施秦14乡,共126行政村805个行政组;光福区下辖光福、东渚2镇及长新、新阳、建新、青龙、镇湖、山湖、永安、新生、新堤、纪龙、舟山11乡,共98行政村751个行政组;陆墓区下辖陆墓镇及胡巷、新建、潨泾、徐庄、蠡口、虎北、白洋、黄桥、占上、善济、齐北、新齐12乡,共98行政村680个行政组。太湖区行政办事处:东山区下辖东山镇和湖湾、渡桥、新潦、镇西、杨湾、后山、涧桥7乡以及三山直属村;西山区下辖东河、辛湾、玄阳、九洞、秉汇、石公、光明、缥缈、建庭9乡以及甪里、横山2直属村;横泾区下辖横泾镇及新桥、新众、新南、浦庄、採莲、渡村、石舍、穆里、新民9乡;马山区下辖云居、秦履、云水、桃坞4乡。

1951年6月,太湖区行政办事处撤销,东山、西山、横泾3个区仍划归吴县。是时全县共辖13个区179个乡镇(21镇155乡3直属行政村),共1316个行政村10121个行政组。其中浒关区下辖2镇18乡,共139行政村838个行政组;枫桥区下辖3镇13乡,共118行政村910个行政组;甪直区下辖3镇11乡,共78行政村735个行政组;车坊区下辖1镇11乡,共101行政村733个行政组;阳城区下辖1镇15乡,共122行政村883个行政组;唯亭区下辖1镇15乡,共114行政村1020个行政组;木渎区下辖2镇12乡,共111行政村864个行政组;黄埭区下辖1镇14乡,共126行政村805个行政组;光福区下辖2镇11乡,共98行政村751个行政组;陆墓区下辖1镇12乡,共99行政村742个行政组;东山区下辖2镇6乡1直属行政村,共58行政村539个行政组;西山区下辖1镇8乡2直属行政村。共60行政村485个行政组;横泾区下辖1镇9乡,共92行政村816个行政组。

1952年7月,重建县级太湖行政区,改名为苏南人民行政公署太湖办事处,划吴县东山、西山2区共20乡镇归其管辖。10月,太湖办事处增建5个水上区,东山、西山分别改为第一、第二区,三至七区为水上区。太湖办事处共辖7区51乡镇。11月,浒墅关、木渎2镇升为县直属镇。

1953年5月1日,太湖行政区改建为震泽县。7月,震泽县第一、二区复名为东山、西山区,第四区改为湖西区,三、五两个区合併为湖中区,六、七两个区并为湖东区。两县共辖17区2直属镇189个区属乡镇。吴县部分:木渎、浒墅关为县属镇。浒关区下辖望亭镇及望西、华巨、新合、通安、大枫、新民、大华、浒管、保全、东桥、望东、阳东、金墅、湾里、金坞、彭山、青墩、长青18乡,连浒关镇共164个行政村。枫桥区下辖枫桥镇及杨凤、支津、蠡墅、向街、横塘、新津、越溪、双桥、长桥、尹西、安全、新枫、新郭、龙桥、马涧15乡,共123个行政村。甪直区下辖甪直镇及张林、湖东、青云、湖北、板桥5乡,共47个行政村。车坊区下辖车坊镇及郭巷、塘南、西港、渎东、戈湾、湖西、围湖、荡湖、新浦、长浜、横港11乡,共104个行政村。阳城区下辖湘城镇及湘东、白渡、西浜、消泾、沺泾、新雪、太平、乐安、陆巷、阳澄、清漪、沈桥、渭塘、秧河、沈西15乡,共122个行政村。唯亭区下辖唯亭镇及湖南、淞北、吴淞、夷陵、塘北、跨东、悬珠、斜塘、嘉浦、桥东、跨南、亭南、跨塘、胜浦、湖滨15乡,共114个行政村。木渎区下辖天池、焦山、清明、七子、石城、卫湖、姑苏、善桥、新华、胥口、藏书、金山、香山13乡。连木渎镇共164个行政村。黄埭区下辖黄埭镇及石桥、南桥、芮埭、裴圩、琳桥、北桥、渔耕、黄泥、堰里、倪汇、毛巷、永昌、樊店、施秦14乡,共126个行政村。光福区下辖光福镇及舟山、镇湖、永安、纪龙、长新、东渚、新生、山湖、建新、长堤、新阳、青龙12乡,共98个行政村。陆墓区下辖陆墓镇及虎北、黄桥、新齐、徐庄、沺泾、占上、蠡口、新建、新泾、娄北、胡巷、善济12乡,共99个行政村。震泽县部分:横泾区下辖横泾、新众、新桥、木里、浦庄、渡村、新南、尧峰、採莲、石舍10乡,共103个行政村。东山区下辖东山镇及渡桥、后山、涧桥、镇西、湖湾、杨湾、三山、新潦8乡,共62个行政村。西山区下辖东河镇及横山、石公、东汇、建庭、辛湾、九洞、缥缈、光明、甪里、玄阳10乡,共67个行政村。湖中区下辖洞庭、义港、潭东、钱梅、沖山、湖中6乡,共26个行政村。湖西区下辖湖西、渲塘、南溪、竺溪、新闾5乡,共20个行政村。湖东区下辖南煽、渡席、三联、石湖、盛港5乡,共17个行政村。马山区仍辖云水、云居、桃坞、秦履4乡。

1954年11月,甪直、黄埭2镇升为县直属镇,两县共14区3县属镇154乡镇(不包括苏州市郊区42乡镇中原属吴县的1镇29乡),其中吴县部分为8区3县属镇、107区属乡镇。共882个行政村23条街,震泽县部分为6区47乡镇(马山区已划归无锡市)。

1956年1月,苏州市郊42个乡镇划并为1镇18乡。其中现属吴县部分的变动情况是:天池、善桥两乡并为善桥乡,藏书、焦山两乡并为藏书乡,胥口、清明两乡并为胥口乡,香山、卫湖两乡并为香山乡,金山、新华两乡及石城乡的大部分并为金山乡,姑苏、七子两乡及木渎镇的新东、新农两村并为姑苏乡,木渎镇去掉所属两个行政村,龙桥、新郭并为龙桥乡,蠡墅、安全两乡并为蠡墅乡,马涧、向街两乡并为马涧乡,新津、支津两乡及石城乡田肚(即狮山)、赵宅两村并为津桥乡,新枫、枫桥(其中一个村——现新庄村划给虎丘乡)两乡及石城乡的永和村划并为枫桥乡。苏州市郊区的其余乡镇划并为横塘、盘南、娄葑、青旸、长青、虎丘、苏站等7乡。同年3月,吴县的8区2县属镇108乡镇划并为6区2县属镇57乡镇(撤销陆墓、甪直2区),震泽县6区47乡镇划并为21乡镇。浒关区划并为1镇9乡:望亭镇去掉4村,辖原五条街;东桥乡包括原东桥全乡,原金坞乡的龙安、南桥、金坞、华度4村及湾里乡黄泥村;保全乡包括原保全乡的保卫、莲香、长安、永安、路东、路西、保全7个村,原青墩乡的第二至第八村的7个村及大华乡的华桥、华永、中心3个村;三联乡包括原新民、大枫两个乡及划掉新民、泉龙两村后的阳东乡其余部分;浒管乡包括原浒管乡,以及去掉中心村后的新华乡其余部分;望东乡包括原望东乡,去掉吴介、金鸡、陈南3村后的湾里乡其余部分,还有原属望亭镇的安乐村;望西乡包括原望西乡及原属望亭镇的四旺、宅基、新兴3个村,通安乡包括原通安乡及彭山乡的全介、平南两个村;浒新乡包括原保全乡的车头、吴介两村,青墩乡的第一村,金坞乡的吴公、华山、后汤、王金四个村,以及湾里乡的金鸡、陈南两个村;新华乡包括原华巨乡,以及新合乡的中心村。阳城区划并为7个乡:湘城乡包括原湘城、湘东两乡,去掉蔡介、旺介两村外的西浜乡其余部分,以及去掉莲子村外的白渡乡其余部分;沺泾乡包括原沺泾、阳城两乡;消陆乡包括原消泾、陆巷两乡;新雪乡包括原新雪乡,秧河乡的新华村及西浜乡的蔡介、旺介两村;渭塘乡包括原渭塘乡,及秧河乡去掉新华村外的其余部分;沈桥乡包括原沈桥乡去掉河西村外的其余部分,以及乐安乡的王介、六安、下圩、新庄、陈介、大庄6村;太平乡包括原太平、清漪两乡,以及沈桥乡的河西村,白渡乡的莲子村,乐安乡的俞介、鸟船两村。唯亭区由原唯亭、甪直两区并成,共辖1镇9乡:唯亭镇划掉沙东村;亭南乡包括原亭南乡(划出一自然村),嘉浦乡的新联村及唯亭镇的沙东村;胜浦乡包括原胜浦乡及嘉浦乡划出新联村后的其余部分,还有亭南乡的赵巷港自然村;吴淞乡包括原吴淞、淞北两乡;夷陵乡包括原夷陵、湖南2乡,以及跨东乡的双泾、新平两村;跨塘乡包括原跨塘乡曹家、戴家、民主、团结、前庄、六介6个村,湖滨乡龙会、虹桥、后巷、古埂、南埂5个村,跨东乡杨兴、宋庄、方泾、西南4个村,以及跨南乡的和平、共和、民主、新华4个村;桥东乡包括原桥东乡,娄北乡东曹、虎啸、官渎3村,以及跨塘乡双泾、横泾、高浜3村;悬珠乡包括原悬珠全乡,跨东乡的范庄、旺巷、新洽、双敦4村,以及湖滨乡的桥豆、毛塔两村;淞南乡包括原青云、板桥两乡,以及甪直镇的北郊、西郊;张林乡包括原张林、湖东、湖北3乡,以及甪直镇的南郊和东郊。黄埭区和陆墓区合併为黄埭区,共辖2镇12乡:黄埭、陆墓仍为区属镇;蠡口乡包括原蠡口乡大部分,原新泾乡的地龙、塘前、姚扬、朱庄4个村,新建乡第一至第四4个村,以及黄埭镇的朱坝、郑先两个村;善济乡包括原善济乡全部,陆墓镇第七、八、九3个选区,新泾乡石家、韩介、玉桥、三庄4个村;胡巷乡包括原胡巷乡,以及新建乡第五至第九5个选区;徐庄乡包括原徐庄、潨泾两乡,娄北乡的下圩、庙前、南村3个村,陆墓镇的第一、二、三3个选区;黄桥乡包括原黄桥、占上两乡,以及大华乡的大庄村和渔耕乡的方浜村;裴圩乡包括原裴圩乡,还有琳桥乡的黄泥、王四旁、石桥、浜郎4个村,渔耕乡的上庄、旺家、下庄、金山、求巷、生田、金南、金北8个村,以及黄埭镇西泾村的半个村;北桥乡包括原樊店、北桥两乡;堰里乡包括原堰里乡的袁郎、宜渚、堰里、东郭、岳金等6个村,施秦乡的秦湾、莫北、莫洋、水更、匣南、歇墩、天河7个村,永昌乡的倪新村,蠡口乡的里北桥村,还有黄泥乡友谊合作社的40户农户;南桥乡包括原南桥乡全部,以及芮埭乡的百介、大坝、芮埭、冯店、傅家、曹泾6村;石桥乡包括原石桥、毛巷两乡,以及芮埭乡的袁家、张家两村;永昌乡包括原永昌乡陆二、尤巷、杨安、万安、陈定、湖陵、邓桃、永昌8村,琳桥乡的金家、凤凰、定桥、上浜、下保、黄金6村,还有黄埭镇的斜桥、陆墓两村及西泾村的另外半个村;倪汇乡包括原倪汇全乡,黄泥乡除友谊社40户外的其余部分,还有永昌乡的太平村。光福区划并为1镇7乡:光福镇与纪龙乡区划均不变;永安乡包括原永安、长堤两乡;新生乡包括原新生、舟山两乡;东渚乡包括原东渚、建新、长新3乡;镇湖乡包括原镇湖、山湖、青龙3乡;新阳乡包括原新阳乡全部,原浒关区彭山乡的新陆、和心两村及阳东乡的新民、泉龙两村;金墅乡包括原浒关区的金墅全乡,彭山乡的胜利、团结、合作、六联4个村。车坊区共辖8个乡:金山乡包括原有的湖西、长浜两乡;戈湾乡包括原戈湾全乡,新浦乡的横港、六浦两村,围湖乡的徐浜村;郭巷乡包括原郭巷全乡,荡湖乡四兴、中山两村外的其余部分;车坊乡包括原车坊、西港两乡,横港乡的三合、金高、泥渡3个村及五星村的谷大谷自然村;围湖乡包括徐浜村外的原围湖乡的其余部分,原新浦乡除横港、六浦两村外的其余部分,还有荡湖乡的四兴村;塘南乡包括原塘南、渎东两乡全部,横港乡的蔡北、三浜、横港3个村,五星村去掉谷大谷自然村外的其余部分;长桥乡包括原长桥、尹西两乡;斜塘乡包括原斜塘、塘北两乡,及唯亭区跨南乡的建国、人民、圩桥3个村。震泽县东山区并为1镇3乡:东山镇包括原东山镇及镇西、湖湾两乡;渡桥乡包括原渡桥、新潦两乡;杨湾乡包括原杨湾、三山、涧桥3乡;后山乡未作变动。西山区并为3个乡:石公乡包括原石公、秉汇、缥缈3乡;东河乡包括原东河、九洞、辛湾、玄阳4乡;建设乡包括原建庭、光明、横山、甪里4乡。横泾区并为6个乡:渡村乡包括原渡村乡以及石舍乡的舍上、塘桥、西塘、吴舍4个村;採莲乡包括原採莲乡,以及石舍乡的顾家、东陆、西陆、石北、石南、柳舍6个村;浦庄乡包括原浦庄、新众两个乡;横泾乡包括原横泾、新南两乡,以及木里乡的徐巷、西新、南庄、西浜、杨湾、中心、新三、新四8个村;尧峰乡包括原新桥乡,木里乡的唐前村,还有原尧峰乡去掉张桥、官渡、夏桥等4个村外的部分;越溪乡包括原越溪乡,以及尧峰乡的张桥、官渡、夏桥等4个村。湖东区并为3个乡:南盛乡包括原南、盛港两个乡;渡席乡包括原渡席、三联两个乡;石湖乡不变。湖中区并为3个乡:湖中乡包括原湖中、钱梅两乡及潭东乡的一部分;洞庭乡包括原洞庭、义港两乡;沖山乡包括原沖山乡以及潭东乡的小船。湖西区分为两个乡:渲塘乡包括原渲塘、南溪两乡;湖西乡包括原湖西、竺溪、新闾3乡。

1957年3月,採用以集镇为基点,以农业合作社为基础,及整乡整社合併的方式,撤区并乡。原吴县6区57个乡镇及2个直属镇划并为23乡2镇。原光福区的光福、永安、纪龙、新生4乡镇并为光福乡;原东渚、新阳两乡并为东渚乡;镇湖乡不变。原唯亭区的淞南、张林两乡并为淞南乡;跨塘全乡以及桥东、悬珠两乡的一部分并为跨塘乡;唯亭、夷陵两乡,以及吴淞乡的一部分,并为唯亭乡;胜浦全乡,以及吴淞乡的另一部分,并为胜浦乡。原阳城区太平、沈桥两乡并为太平乡;沺泾与原消泾乡并为沺泾乡;湘城与原陆巷乡,以及新雪乡的一部分并为湘城乡;渭塘全乡、新雪乡的另一部分,以及原黄埭区石桥乡、倪汇乡的一部分合併为渭塘乡。原浒关区的保全、三联两乡,以及浒管乡一部分并为保全乡;东桥、浒新两乡,以及望东乡和原黄埭区裴圩乡的各一部分划并为东桥乡;望亭镇、望西乡全部,望东、新华两乡的各一部分划并成望亭乡;通安乡与原光福区的金墅乡,以及浒管、新华两乡的各一部分合併成通安乡。原黄埭区的黄桥全乡,以及蠡口、裴圩两乡的各一部分合併为黄桥乡;陆墓与徐庄、善济3个乡镇,以及原唯亭区桥东乡的一部分并为陆墓乡;黄埭与永昌两乡镇,以及裴圩、堰里两乡的各一部分并为黄埭乡;北桥、南桥两乡,以及石桥乡的一部分并为北桥乡;胡巷乡全部,以及蠡口、堰里两乡的另一部分并为蠡口乡。原车坊区的车坊、金山两乡,以及塘南、围湖两乡的各一部分并为车坊乡;郭巷、戈湾、长桥3个乡,以及围湖乡的一部分并为郭巷乡;斜塘全乡,塘南乡及原唯亭区吴淞乡各一部分,并为斜塘乡。浒关、甪直仍为镇。同月,震泽县撤消区级行政区划。9月,原湖东、湖中、湖西3区各乡,分别并编为湖东、湖中、湖西3个乡;原东山区的后山与杨湾两乡,合併为后山乡;原横泾区的渡村与採莲两乡,并为渡村乡;其余乡镇不变。震泽县划并为1镇13乡,即后山、渡桥、东河、建设、石公、横泾、浦庄、渡村、越溪、尧峰、湖中、湖东、湖西及东山镇。

1957年12月,苏州市郊区所辖的1镇19乡并为1镇9乡。现属吴县部分的划并情况是:木渎镇未作变动,枫桥、津桥、马涧3乡并为枫桥乡,蠡墅、龙桥两乡并为蠡墅乡,金山、姑苏两乡并为金山乡,胥口、香山两乡并为胥口乡,藏书、善桥两乡并为藏书乡。

1958年2月,震泽县所辖渡桥乡併入东山镇,尧峰乡分别併入横泾、浦庄、越溪3乡。同年8~10月成立人民公社,改乡为社。吴县、震泽两县及苏州市郊共建4镇39个人民公社。原吴县2镇23乡改建为2镇23社,苏州郊区1镇9乡改建为1镇9社。震泽县1镇11乡改建为1镇7社:东山镇不变,横泾、浦庄、渡村、越溪4乡分别建立4个人民公社,后山乡改建为洞庭人民公社,湖东、湖中、湖西3乡合併建立太湖人民公社,东河、石公、建设3乡合併建立金庭人民公社。12月,通安公社併入望亭公社。

1959年1月,吴县撤销娄葑、虎丘、胥江3个公社编制(已划入苏州市)。3月,震泽县撤销。4月10日,原震泽县全部併入吴县,全县共辖3镇35社,共338个大队,3136个生产小队。同月,东山镇併入洞庭公社。6月,通安与望亭仍分建两社。8月,又撤销苏渔公社编制(划入苏州市)。

1960年2月,甪直镇与淞南公社合併,称甪直公社。9月,甪直公社又改名为淞南公社,甪直镇仍为县属镇。

1961年底,全县共辖3镇34公社,共673个生产大队,6635个生产小队。

1962年6月,金庭公社划分为金庭、石公、建设3个公社。9月,黄埭、东山由公社属镇升为县属镇。该年底,吴县共辖5镇36公社,共798个生产大队。

1964年11月,唯亭镇由唯亭公社划出,升为县属镇。是年全县共辖6镇37公社(跨塘公社从苏州市划归吴县),共834个生产大队,8428个生产队。

1966年11月,蠡墅公社划进郭巷公社长桥、宝南、新江、宝尹、钢铁、龙西、东湖等7个大队,并易名为长桥公社。

1969年年初,唯亭、黄埭、甪直和东山等4个县属镇仍併入各镇所在地公社。全县共辖2镇37公社,共818个生产大队,8186个生产小队。

1980年7月,淞南公社更名为甪直公社,洞庭公社改名为东山公社,建设公社易名为堂里公社。全县共辖2镇37个公社,共832个生产大队、7个居民委员会,8169个生产小队。

1983年实施体制改革,政社分立,建立乡、村、组。原政社合一的农村人民公社作为经济实体予以保留,称公社经济联合委员会。同时建立乡政府,乡以下设立村民委员会及村民小组,取代生产大队和生产小队,全县辖2镇37乡,共833个村委会,14个街道办事处,42个居委会,9428个村民小组。

1985年实行以镇管乡的建制。9月,金山乡和木渎镇合併为木渎镇,陆墓、光福、东山、唯亭、甪直、望亭6乡改建为镇。全县辖8镇30乡。共833个村委会,5个街道办事处,48个居民委员会,9446个村民小组。

1986年12月,长桥、枫桥两乡改建为镇。同月,县政府发文建立乡镇级的团结桥街道办事处。

1987年1月,西山岛上金庭、石公、堂里3乡合併为西山镇。9月,保全乡和浒墅关镇合併为浒墅关镇。年底,全县共辖11镇24乡1个街道办事处,共832个村委会、65个居民委员会,合计9443个村民小组。

1994年5月12日,吴县的跨塘、斜塘、唯亭、胜浦四个镇划归苏州工业园区。

下辖地区

截至2000年,吴县市下辖长桥、胥口、木渎、横泾、浦庄、渡村、东山、西山、藏书、光福、镇湖、东渚、角直、车坊、郭巷、陆慕、蠡口、黄桥、渭塘、太平、湘城、阳澄湖、北桥、黄埭、东桥、望亭、通安,枫桥,浒关29个镇。

自然地理

地理位置

吴县位于北纬30°56~31°33'、东经119°55'~120°54'之间。西衔太湖,东含澄湖与阳澄湖;环绕苏州城区,毗邻宜兴、无锡、常熟、崑山、吴江及浙江省之长兴、湖州诸市县,东距上海城区60多公里。东西宽92.5公里,南北长68公里,面积3234平方公里,占全省面积的3.15%,是江苏省面积最大之县。

气候条件

吴县属北亚热带湿润性季风气候类型,加上太湖水体的调节作用,具有四季分明、温暖湿润、降水丰沛、日照充足和无霜期较长的气候特点。乾燥度为0.73,湿润指数为1.91。

水文

吴县属长江下游南岸太湖流域水系的平原水网区,河港纵横,湖荡密布,为着名的水乡泽国。县域西衔太湖,东含阳澄与澄湖,北有望虞河连结长江,南有吴淞江沟通海域,京杭大运河纵贯南北,胥江、娄江横穿东西。20多条骨干河道汇合县内20多个湖荡形成西引太湖、东入长江的自然水系,遍布县内的塘、浦、河、港又串通其间,起着调引、蓄纳和吞吐的脉络作用,构成一个较为完整的湖荡河网系统。吴县水域面积1950多平方公里(内有太湖水面1600多平方公里)。其中湖泊1825.83平方公里,占水域93.61%;骨干河道22条,长212公里,面积34.38平方公里,占1.76%;河沟44.32平方公里,占2.27%;池塘46.00平方公里,占2.36%。 太湖

太湖

太湖

太湖地形地貌

吴县地处江苏南部之太湖平原,地势低平,河道纵横交织,湖荡星罗棋布。吴县湖山毓秀,风光旖旎,着名的太湖72峰,有56座分布在吴县之西部。吴县属北亚热带季风气候,四季分明,温暖湿润,日照充足,雨量丰沛。但降水年际变化较大,广大低洼地区易遭水涝。境内土壤肥沃,种类较多,以高产的水稻土为主。水资源总量大,水质洁,能充分满足生产、生活所需。生物、矿产资源较为丰富,100多种水产和30余类矿藏品,堪为全省之冠。

自然资源

吴县矿产资源较丰富,已发现的金属矿产有铁、铜、铅、锌、银、铌、钽、锡,还伴生铋、镉、铟、镓、锗;非金属矿产有黄铁矿、高岭土、萤石、石灰岩、白云石、明矾石、石膏、瓷石、陶瓷粘土、石英砂岩(玻璃原料)、花岗岩、砚台石、苏黑大理岩,还有伴生于多金属矿中的硒、碲等;燃料矿产有煤,液体矿产有矿泉水等,共30种。另有建筑用砂岩、制砖粘土及泥炭等。全县共有矿床矿点79个,其中大型矿床7个(内特大型1个),中型10个,小型10个。其中阳山高岭土、金山花岗岩和胥口石英砂岩在国内外均享有盛名。各类矿产的分布与区域地质环境密切相关。已知的内生金属矿产,分布在木渎短轴向斜和潭东一光福一通安桥断裂构造带内的苏州花岗岩、城隍山石英斑岩同石炭系、二叠系碳酸盐地层的接触带上。以高岭土为主的非金属矿,主要分布在阳山火山岩与逆掩断层分布地区。煤主要分布在东南部的渡村、东山、西山的龙潭组地层分布区。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯