洪範池镇

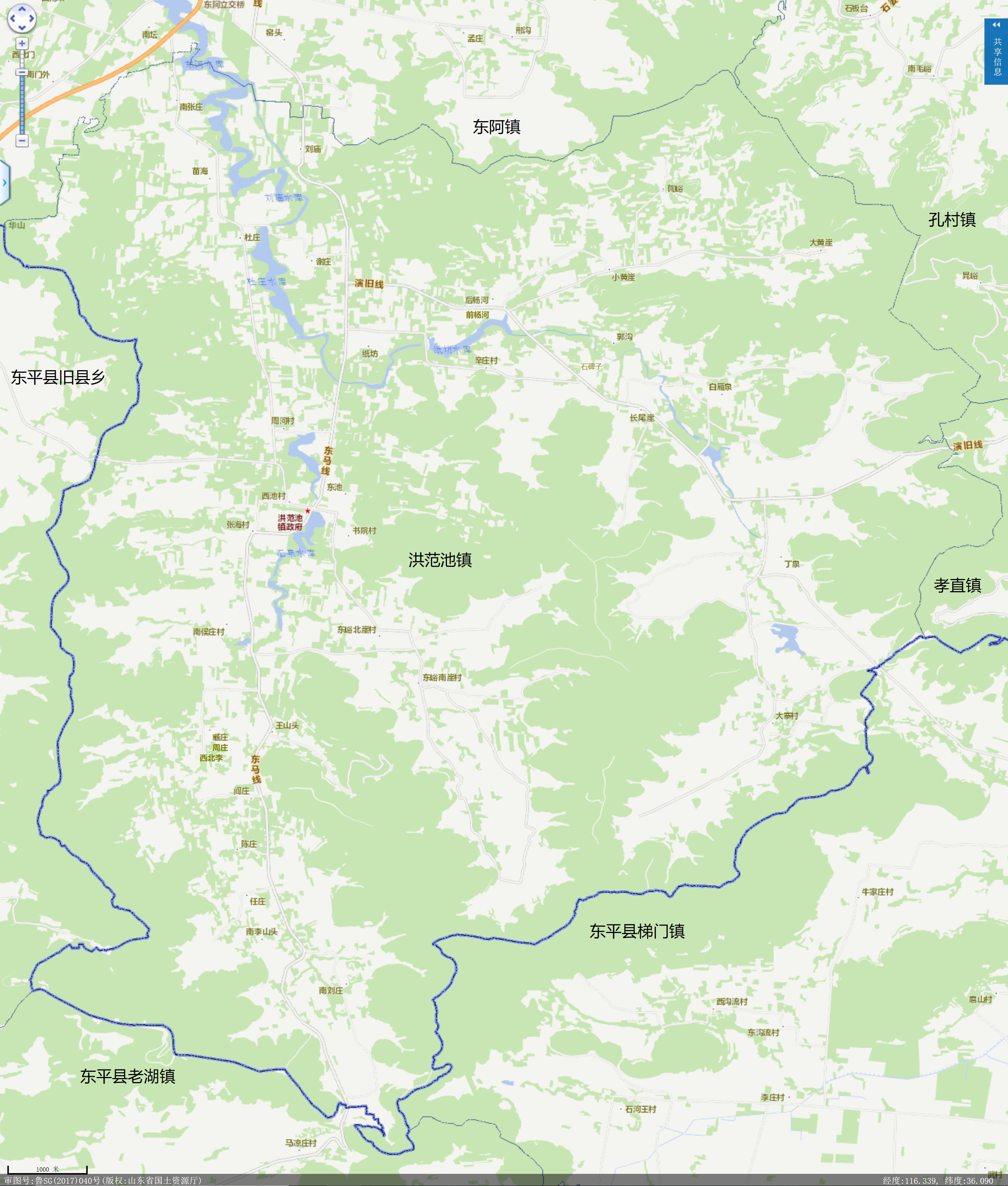

洪範池镇地处山东省济南市平阴县境西南端,距县城30公里,北临东阿镇,东北临孔村镇,东临孝直镇,南边和西边临东平县。该镇地势南高北低,东西最大距离11.2公里,南北最大距离12公里, 面积115平方公里。主要山脉有大寨山及其支脉和洪顶山支脉,其中大寨山(古称大έ山)最高,海拔494.80米,为平阴县最高峰。主要河流是浪溪河,境内流长18公里。山丘占70%,沟谷坡地占30%。

基本介绍

- 中文名称:洪範池镇

- 外文名称:Hongfanchi Town

- 行政区类别:镇

- 所属地区:山东省济南市平阴县

- 下辖地区:34个行政村,含35个自然村

- 政府驻地:洪範池南

- 电话区号:0531

- 邮政区码:250405

- 地理位置:山东省济南市平阴县西南部

- 面积:115平方公里

- 人口:27314人(2009年)

- 方言:冀鲁官话-石济片-聊泰小片-平阴方言

- 气候条件:暖温带大陆性半湿润季风气候

- 着名景点:洪範池,大寨山,南天观

- 车牌代码:鲁A

简介

平阴县洪範池镇

洪範池镇因名泉洪範池而得名,池名源于《尚书·洪範》篇,取规模宏大而就範之意。境内群山连绵,众泉喷涌,有着丰富的山石资源、泉水资源、旅游资源和铁矿资源。

洪範曾属老东阿县,古东阿八景(洪範浮金、扈泉涌碧、𡽳山出云、鱼山闻梵、狼溪春水、虎窟秋风、归台遗井、黄石仙蹤)中的洪範池、扈泉、大𡽳山、浪溪河(原名狼溪河)均在洪範境内。

位于洪範池东南的大寨山(东边山脚下为大寨村)旧名大𡽳山(“大”和“山”中间的“𡽳”的写法是左山右监,读作 lǎn,属冀鲁官话方言,意为陡峭的山。若不能正常显示,请下载支持7万多汉字的Unifonts6.0),主峰北侧有一陡峭山峰与山崖裂开近一米的缝隙,雨前阴云从石缝中喷出,煞是好看,曰“𡽳山出云”。

境内现有水库20座,泉水36处,形成了由15处泉水组成的洪範池泉群,故洪範被誉为“齐鲁泉乡”。泉群中最为出名的9处泉水称为洪範九泉,具体是哪九泉有多种说法,老《东阿县誌》说是:洪範池、姜女池、书院泉、扈泉、墨池泉、长沟泉、白雁泉、拔箭泉、丁泉;新《平阴县誌》说是:洪範池、书院泉、扈泉、墨池泉、狼泉、白雁泉、拔箭泉、丁泉、长沟泉,前三泉和日月泉列入2004年4月2日公布的济南新七十二名泉。

历史沿革

自汉代置东阿县至1947年一直为东阿县地。1935年境内村庄分属东阿一区和平乡、乐利乡。1946年11月属平阴县一区(东阿),1949年10月属平阴县六区(窑头),1956年6月为洪範乡、石碑子乡,1958年10月建立洪範公社,1984年5月设立洪範区,1985年9月建立洪範池乡,1993年5月改建洪範池镇至今。

数据统计

2009年, 该镇辖34个行政村,35个自然村,总人口27314人,人口自然增长率为-0.37‰。少数民族4个,少数民族人口6人。主要姓氏有李、张、周、于、黄、孙、刘、吴、孟、郎、任、 杜、 马、赵等,其中李姓最多。 耕地面积2049公顷。 全年实现国内生产总值32839万元, 其中第一产业15068万元,第二产业9040万元,第三产业8731万元。完成地方财政一般预算收入473万元。农民人均纯收入5766元。

文化底蕴

洪範池镇历史悠久,镇政府驻地北1000米处周河北辛文化遗址,为山东省重点文物保护单位;东南1000米处为春秋扈国邑;南5000米有臧庄遗址,曾出土商代铜爵。

下辖村

东池村 | 西池村 | 周河村 | 谢庄村 | 杜庄村 | 苗海村 | 南张村 | 刘庙村 | 纸坊村 | 后杨河村 | 前杨河村 | 辛庄村 | 陶峪村 | 小黄崖村 | 大黄崖村 | 郭沟村 | 长尾崖村 |

张海村 | 南侯庄村 | 臧庄村 | 周庄村 | 西北李村 | 阎庄村 | 陈庄村 | 任庄村 | 南李山头村 | 南刘庄村 | 王山头村 | 书院村 | 东峪北崖村 | 东峪南崖村 | 大寨村 | 丁泉村 | 白雁村 |

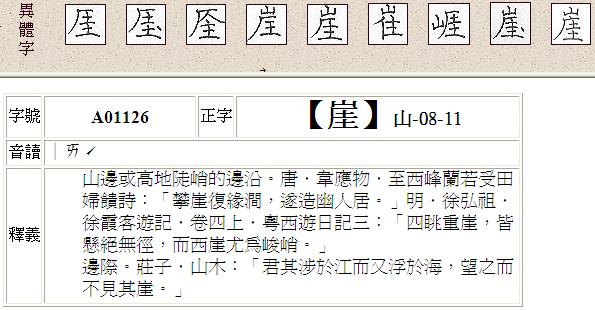

说明:地名中的“崖”字在当地按地名异读作 yái,与台湾省《异体字字典》的读音相同。 《异体字字典》中的崖

《异体字字典》中的崖

《异体字字典》中的崖

《异体字字典》中的崖各村委会

西池村村委会、东池村村委会、书院村村委会、东峪北崖村村委会、东峪南崖村村委会、王山头村村委会、南刘庄村村委会、李山头村村委会、任庄村村委会、陈庄村村委会、闫庄村村委会、西北李村村委会、周庄村村委会、臧庄村村委会、南侯庄村村委会、张海村村委会、周河村村委会、杜庄村村委会、苗海村村委会、南张庄村村委会、刘庙村村委会、谢庄村村委会、纸坊村村委会、前杨河村村委会、后杨河村村委会、辛庄村村委会、陶峪村村委会、小黄崖村村委会、大黄崖村村委会、郭沟村村委会、长尾崖村(+石碑子村)村委会、白雁村村委会、丁泉村村委会、大寨村村委会

人口数据

(第五次人口普查数据)

总人口 | 24966 | 男 | 12432 | 女 | 12534 |

14岁以下(总) | 5743 | 14岁以下男 | 3041 | 14岁以下女 | 2702 |

15-64岁(总) | 16340 | 15-64岁男 | 8091 | 15-64岁女 | 8249 |

65岁以上(总) | 2883 | 65岁以上男 | 1300 | 65岁以上女 | 1583 |

家庭户总人口(总) | 24683 | 家庭户男 | 12261 | 家庭户女 | 12422 |

户口本地住在本地 | 24282 | 家庭户户数 | 7832 |

所属学校

平阴县龙山国小洪範分校

平阴县洪範池镇张海国小

平阴县洪範池镇东峪南崖村国小

平阴县洪範池镇苗海国小

平阴县洪範池镇闫庄村国小

第一产业

1958年,通过组织专业队,民众出工等方式建设了纸坊、杜庄、南侯庄、王山头等小型水库。1966年又建成小黄、丁泉水库。到1987年底,全镇修建了杜庄、丁泉、小黄崖三座小Ⅰ型水库,纸坊、周河、汇泉等11处小Ⅱ型水库;修建了汇泉水库到南崖、北崖一、二级提水,张海一、二级提水;杜庄水库到纸坊、谢庄、前杨河、后杨河、陶峪的一、二、三级提水工程,全镇利用各种水源地修建提水站点25处,改善水浇面积318.67公顷。1988年全镇粮食作物播种面积4172公顷,单产3368公斤/公顷,总产14048吨。从1987年开始,进行小流域综合治理,先后对汇泉小流域、丁泉小流域、天池山小流域、云翠山小流域、望山峪小流域进行综合治理,累计治理面积80平方公里,修建渠、涵、桥、闸400多处,环山砂石路110公里,砌整土石堰12万米,整治面积1530公顷。从1989年开始,针对部分山区村缺水严重的实际,在大寨、陶峪、大黄、刘庄、李山头、任庄、南崖、小黄、丁泉、白雁等村採用以奖代补的方式建蓄水窖6000余个。从1994年开始,採取上级扶持、镇财政补助、村集体个人出资等方式发展节水灌溉,先后在侯庄、张海、东池、辛庄、长尾崖、小黄、大黄、陶峪、西北李、王山头、前杨河、后杨河、郭沟、李山头、刘庄、南崖、周河等村发展喷灌、 滴灌、微灌等节水设施,建蓄水池29座,铺设低压管道53000米,安装机械设施29台套,改善水浇条件1000公顷。从1998年开始为改变山区民众人畜吃水困难, 实施联片供水工程,先后打机井9眼、大口井4眼,铺设低压管道8万米,解决了16个村、1.5万人、8万多头(只)牲畜用水问题。

1987年后,民众发展畜牧生产的积极性得到进一步发挥,饲养品种主要有本地猪、牛、山羊等。从1994年开始大面积进行品种改良工作,主要品种有西门塔尔牛、梨木赞牛等优质肉牛。从1997年开始实施畜牧业"兴旺工程",发展饲养大户。1998年,镇教育办公室所属的勤工俭学办公室与阳穀凤翔集团签定大棚养鸡协定,在全镇发展肉食鸡饲养,建棚130多个,年肉鸡出栏量近50万只。2001年,通过引种、引进等方式,改良本地土杂羊,发展以小尾寒羊、波尔山羊为主的优质肉羊。至2003年底,全镇发展畜牧专业村8个, 建饲养小区12处,发展饲养大户82户,出栏优质肉羊11.1万只,存栏9.9万只。 2003年,全镇农林牧渔业总产值13951万元。农作物播种面积3429公顷,其中粮食作物播种面积2974公顷, 粮食总产量14397吨。年末实有果园面积1841公顷,其中苹果园面积1743公顷,苹果产量27378吨。大牲畜年末存栏15967头。肉类总产量5167吨。农业机械总动力24039千瓦。

第二产业

1978年, 全镇第二产业从业人员136人,实现产值21万元,利税11万元。中共十一届三中全会以后,该镇陆续兴办起纺织配件厂、砖厂、石灰厂、石子厂等一批劳动密集型企业。中共十六大后,第二产业发展进入快车道,镇党委、政府充分立足本地资源优势,发展民营经济,把水资源开发利用、山石加工、食品生产作为发展方向,先后建成了永源矿泉水厂、龙池矿泉水厂,规划建设了谢庄石材加工小区,入区业户12家, 规划建设了龙池食品加工小区,入区企业2家。引导企业向创名牌、提升档次方向发展,先后注册了玫冠牌、云翠牌、淑财牌商标,龙池、洪範池牌矿泉水。截至2003年底,全镇工业企业86家,从业人员1800人,年创产值4000万元,实现利税454万元。

第三产业

1978年, 全镇第三产业从业人员180人,主要从事供销社系统的日用百货、农业生产资料行销服务等,年创产值6万元,利税2万元。改革开放后,个体民营经济得到发展。至2003年底,全镇共有商业、饮食业、服务业等各类商业服务网点266户,从业人员2000人,年创产值2000万元,利税100万元。

特色产业

从1985年起在全镇大力发展以玫瑰红苹果为主的林果业,栽植果树上百万株,面积达万亩以上。1988年果品产量1750吨,1990年产量2050吨,1995年产量2168吨。1996年被命名为"济南市苹果第一镇"。其后,随着新品种的不断引进,全镇果树面积达到两万亩以上,形成了以玫瑰红、红富士、金帅等早、中、晚熟品种齐全的格局, 当年农民特产税最高达140多万元,占地方财政收入的一半以上。2000年以来,受市场供需以及果树老化等因素的影响,林果面积有所下降。从2000年开始,取消徵收特产税,林果业进入品种更新改良的调整期,品种得到最佳化。2001年果品产量30200吨。镇党委、政府引导果农摒弃重产量、轻质量,重生产、轻销售的陈旧观念,大力发展林果生产产业化经营模式,建立起龙头连基地、带农户的产业生产模式,组建起果品生产、销售协会,实现生产、销售的一条龙。先后建立起玫冠果蔬食品公司、云翠无公害农产品生产服务中心、绿丰果品公司等果品生产销售企业,注册了玫冠、云翠、 绿丰苹果商标,建设优质苹果生产基地330多公顷。2003年,全镇苹果园面积1743公顷,产量27378吨。

自然景观

洪範池镇历史悠久,风景秀丽。下边顺口溜是根据张海村的张玉灿口述纸坊村一个老艺人的说唱整理的,讲的是洪範池镇的景致。

出云𡽳山隐狼泉,浪溪春水傍书院,喷雪扈泉涌碧浪,吐玉洪範浮金钱,

云翠山上油篓寨,南天观中日月泉,于家林的扒皮鬆,龟驮大碑在旧县。

说明:现东平县的旧县乡在1996年1月23日前与洪範池镇(洪範池乡、洪範公社)同属平阴县,早期时同属位于现东阿镇的东阿县,有一通于慎行神道碑曾存旧县,未进于林。

大寨山

该山重峦叠嶂,横列如屏,异常壮观。漫山林木繁茂,百草丛生,难辨路径。山上怪石嶙峋,巨岩嵯峨。 山顶两峰南北对峙,壁立如削。登至峰顶,放眼四野,气象万千。西 南方,东平湖似明镜,银光闪闪;西北方,古黄河如玉带,挂在青葱翠峰间。远眺东方,群山逶迤,如涛如浪。

南峰一侧,峭壁奇险,气势雄伟,到处都能看到奇峰怪石,但无命名景点。

两峰间有石樑相连,人称“天门观”。石樑蜿蜒曲折,犬牙交错,长约50米,顶宽仅2米余,最窄处不足1米,两侧至底均有几十米。此处景色怪异,如遇阴雨天气,一侧云雾迷漫,将一切景物隐去,另一侧则一草一木,清晰可见。人行其上,心惊胆颤,为攀登大寨山 之最险绝处。相传心地不善者难以通过,故又称此处为“扪心桥”。

北峰为主峰,景观众多,诸如透风崖(“崖”字在当地按地名异读作 yái)、锦屏岩、天乳泉、王母台、劈雷洞、宝泉、大黄牛、透米缝等,尤以透风崖、锦屏岩最为壮美。北侧的透风崖两壁矗立,高约10米,中间缝隙1米余,从一侧看去,仅见一线蓝天。山风吹来,呜呜作响,似虎啸,人听之,毛骨悚然。若值阴雨之前,浮云从石缝中穿过,如浪涛翻滚,煞是好看,曰“𡽳山出云”,为古东阿八景之一。锦屏岩,又称滴水崖,平展嶂列,上有清泉,漱玉泄玑,阳光朗照,五彩缤纷。

大寨山2001年被命名为省级森林公园,2010年9月批准晋升为省级自然保护区。

云翠山

位于镇政府南2公里处。山势南北走向,山脊约5公里,高474.9米。遍山林木青翠,荫接影连。峻峰陡立,奇景叠献。山泉流淌,浸花润木。山寺隐约,古蹟众多。主要景观有天柱峰、笔架峰、子陵寨、南天观、日月泉、墨池泉等。

南天观

建于云翠山北侧一环形山腰处。传说道教全真派创始人邱处机曾修炼于此,其弟子在此筑观,名为南天观。当时是全国闻名的四大观(北京白云观、济南长春观、邹县峄山长青观、洪範南天观)之一。此观创建于宋淳佑八年(1248年),明隆庆年间重修。主要建筑有玉皇阁、蓬莱仙院、凭虚阁、长春阁、真武观、三真观、戏楼、看台等。南天观建筑群占地约3600平方米,主建筑分四个院落,呈“田”字形结构。西半部玉皇阁及蓬莱仙院、长春阁南北相望。东半部三真观与真武观前后相连。玉皇阁坐南朝北,东西3间,拱门方窗。内设玉皇大帝塑像。玉皇阁北10米即是蓬莱仙院。院内主建筑为长春阁,二层,坐北朝南。阁底层南北正中各设一门,南通蓬莱仙院,北通戏楼看台。玉皇阁与蓬莱仙院南北相望,南院比北院高约3米,用块石砌起。石崖中间有拱形石洞,为来复泉回阳洞,又称长春洞。洞坐南朝北,洞南半部中央有两泉池,即日月泉。月泉用一块新月形中空石板覆盖,日泉用一块中为圆洞的石板覆盖,故得名。南天观院内有元、明、清时期所立石碑10余通,多记述云翠山风光和南天观兴 衰。观的西侧有建于元至大四年(1311年)的云翠山天观记碑1通,碑高2.4米,宽1.2米,龟趺龙首,文字和雕刻都十分精美。东侧有建于明万曆二十一年(1593年)的云翠山天柱观新建玉皇阁记碑,碑高2.4米,宽1米,龟趺龙首。此碑由于慎行撰文,孟一脉篆额,乔学诗书丹。因三人是同朝进士,因此又叫“三进士碑”。 日月泉

日月泉

日月泉

日月泉天柱峰

位于南天观南1公里。天柱峰北侧为笔架峰,三座石壁并立,边高中低,形似笔架。天柱峰是云翠山最高点,海拔474.9米。山顶立一陡岩,长500余米,高30米,悬崖陡峭,方形似印,又名“印峰”。当地人见它像民间盛油的竹篓,又称为“油篓寨”。明于慎行题名“天柱峰”。远处看似茫茫云海中顶天立地的石柱。在天柱峰巨岩西侧还有北朝时期摩崖石刻“大空王佛”四个大字和其他小字。天柱峰南1500米处为子陵寨。相传东汉严子陵隐居云翠山南,故名子陵寨。子陵寨高出周围山坡16米,仅有南门一处可上下,寨顶约近万平方米。顶上有山神庙、奶奶庙等,还有许多古老的石屋,宛如一座座小别墅,古朴雅致。传严子陵死后葬此,子陵墓就在子陵寨内。子陵寨西侧,突兀的山崖酷似一位面目清晰、鬚眉皆备的老人。

洪範池泉群

列济南十大泉群之一,洪範池、东流泉(书院泉)、扈泉、日月泉同列济南七十二名泉。境内百泉喷涌,被誉为“齐鲁泉乡”。众泉之中素有名称的有36泉,最为着名的有洪範池、书院泉、扈泉、墨池泉、狼泉、白雁泉、拔箭泉、丁泉、长沟泉和日月泉等。现境内有水库17座,蓄水量640.72万立方米,被旅游专家称为“山中小泉城”和“山中小江南”。

洪範池

洪範池为洪範池泉群之首,池水自古喷涌,汉代开掘,晋泰始二年(266年)成池,北宋政和五年(1115年)时定形,清道光十八年(1838年)重修东南隅,池呈方形,宽7米,池台方8米,圆形水渠直径10米。泉水从龙口中吐出,沖池南壁而回,水波常成凤凰状,小池之水向东流淌,绕池一周汇入浪溪河。泉有四奇。一是水质好,沖茶做饭,长期饮用,延年益寿。是熬制阿胶的优质水源。二是不以旱涝而消长,不以寒暑而温凉,常年流量、水温基本一致。三是池水平明如镜,不显趵突之状,遍布上涌,形成“洪範浮金”景观,为原东阿县八景之最;若在池台看到日晕天象时,方圆百里就要发生地震,是省地震局的观测点之一。四是池中有鱼百尾,俗称“神鱼”,生长极慢,年龄较大的呈现先生斑。池底有一石雕,谓之“鲎”。池北有桥,古柏2株,均逾千年。

书院泉

是浪溪河源头之一,年流量301亿立方米,水质与龙池相媲美,泉水穿林润木、进村绕户,是典型的山中江南风光。泉池依天池山麓而建,呈正方形,边长8米,深3米,逢雨季有“玉彻千层泛碧香”的风光,天山腰有隋唐摩崖石窟,刻有“西方三圣”佛像。书院泉也称东流泉。 书院泉(东流泉)

书院泉(东流泉)

书院泉(东流泉)

书院泉(东流泉)扈泉

泉在云翠山北麓扈山脚下的山坳中,悬壁刻有“扈泉涌碧”,为明万曆九年(1581年)于慎行、孟一脉(南京建政御史)、朱维京和朱应毂四人所作。泉北是古扈城遗址。 扈泉

扈泉

扈泉

扈泉于林

洪範池北2公里处于林,是明万曆皇帝老师于慎行的林(坟)地。家乡人尊称于慎行为“于阁老”。于林坐北朝南,进门楹联为万曆皇帝朱翊钧所撰,“大明先师三代帝王受教诲,朕赐仙居庄严肃穆育皇恩。”由书法家邢侗书丹。占地4万平方米,有牌坊两座,一曰“帝赐玄庐”,一曰“责难陈善”,皆系万曆皇帝御书。陵园正门外有高大石狮一对,林中有华表两座。甬道两侧有石虎、石羊、石马,翁仲相对。陵墓中心是落棺亭。亭前有供后人祭奠的一张石案和记载政绩文章及人品的10通石碑。落棺亭周围苍松翠柏,尤其林中植有万曆皇帝所赐代为守孝的白皮松59株,现存40棵,胸围2米,高16米左右,历400余年仍生机盎然。于林的过亭没有亭子,但却在四角各刻有“降龙獭”,这在众多的林墓中,也极为少见。于林的过亭为什幺有降龙獭?其一,于慎行是三代皇帝的老师,人们把过去的皇帝比作龙,而他所教的正是年幼的帝王,在很多事情上,除了在世父王,还有他能降服“龙”,这是再自然不过了,其二,由于于慎行既是明朝诗人、文学家,又是三代帝王师,在当时来说,他虽不是帝王,但却也是个举足轻重极少有的人物,所以,把他自己称为自天而降的一条龙。其三,安在这里的“降龙獭”还起一个“避雷针”的作用,能阻止妖魔鬼怪到此打扰。

洪範名人

于慎行

(1545-1607),平阴县东阿镇人,明隆庆二年(1568年)进士,授翰林院编修,后官至太子少保兼东阁大学士。有《读史漫录》《笔麈》《兖州府志》等着述。古东阿县城(现东阿镇),为春秋时谷城旧地,是齐相管仲的采邑。[汉书].[水经注]等均记载谷城有三归台,现遗址尚存。[左传]记载,齐鲁等藷诸侯国多次在此期遇、会盟。汉设穀城县。张迁曾在此任谷城长,故有着名的张迁碑.谷城山即今黄石山。秦未隐士黄石公圯桥授书后,居于此,更名黄石山。明洪武八年,因黄水为漶,东阿县迁于此至解放初。于慎行以家乡居此而引为自豪,所以他的诗集、文集等多以“谷城山”为名。此时的于氏家族因世代为官,又出了于慎行这位阁老爷,使于氏家族声望达到顶峰,也成为当地之望族。于氏祖居登州府文登县赤山盘龙村,于明洪武二十五年(一三九三年)由一世公于深迁东阿杨柳渡(东阿县杨柳乡),即现黄河西东阿县杨柳渡,因是始迁之祖,后世故称一世公。于深生子于忠,为于氏二世公。字楮村,为邑三老。于忠生三子,长隆、次盛、三时。于时号翠峰,封寿官赠通议大夫,礼部右侍郎兼翰林院侍读学士。后长住云翠山下。此后,于氏家族便迁于黄河东居住。于时为人忠厚,乐于助人,深得乡里称颂。于时为于慎行族支的三世公。于时生五子,长子于玺,次子于壁,三子于莹,四子于瑶,五子于仳 ,字子珍,号册州,自幼聪惠。曾在副都御史刘隅等所办的东流书院读书。十三岁即考取庠生。又补廪生,后又在山东生员竞考中获第一名。被称为神童。十七岁中嘉靖戊子科举人,任许州知州,服阕宁、靖州知州。因他判案公道,断案如神,又体恤百姓,并亲到民间放赈救贫,众皆交口称颂,三年后昇平凉府同知。又三年后,因政绩卓着,再升庆阳府知府。累赠通议大夫,礼部右侍郎兼翰林院侍读学士。后谢居家园。其原配便是刘隅兄,进士刘田之女,诰封淑人。生四子,长子于慎动,次子于慎思,三子于慎言,四子即于慎行。于仳又娶一侧室黎氏,生五子于慎由。

这个时候的于氏家族,可以说是自他们迁居东阿以来至今六百余年中,最为辉煌的时期。创造这个辉煌家族史的主要人物就是于慎行父子、兄弟及儿侄等几代人。最使于氏后人引为骄傲的当然是于慎行。至今,他的后人均尊称他为“阁老爷爷”,各地族系的族长们每到过年仍把阁老像请出,供奉。除于慎行外,于氏其他显赫人物也使于氏家族如锦上添花。

于慎行父亲于仳已解绍。于慎行长兄于慎动,字无咎,是他弟兄五人唯一居家为农,料理于家农事的。性静儒雅,喜泉水,号阜泉,晚年筑屋山水间闲居,赐礼部儒士,受乡人尊敬。配陈氏,六十一岁卒,生三女。二兄于慎思,字无妄。受其父影响,少年负志,博览群书,尤爱兵家着论,且记性极强,过诵而不忘。家居东阿西济水与大清河交汇处的王庄,即现班鸠店镇王庄。曾随父戎边。受大中丞张子立青睐。十九岁入乡试时,因考场兵备森严,强令考生解衣光脚,视考生如犯人,因而恼怒,从此不再科试。万曆十五年,于慎思入京师,居于慎行官坻,“欲试词林游太学,”不幸逝世于京师,享年五十八岁。朝中各部,皆去挽吊。留有着作《庞眉生集》,于慎行为其作序。所作《石淙记》、《游监山记》,是描写洪範山水的好文章。因他钟爱褚村石淙景致(即今洪範镇纸坊村东南),特在此构筑别墅,会四方文人墨客赏景赋诗。于慎行也常到此处闲居。于慎行《夏日过二兄石淙别业二首》中赞其景致道:“桃花落尽武陵溪,碧草芊芊岸柳齐。洞口主人今不在,青山如画鸟空啼。”至今石淙遗址尚存。元东平路严实书“石淙”二字尚存。于慎行的同窗挚友,万曆进士,累官大理评事,工部尚书的朱维京(字可大)题写的“石淙漱玉”犹在。于慎思配陈氏,生一子于綮、庠生。綮生一子名元广,庠生。

三兄于慎言,字无择,号沖白。十四岁,入省试,虽御史赞其文,但参政万豫章,见其年青不予入取。后又赴省闱,被举为高魁。十七岁中嘉靖壬子科第八名举人。未入仕,后因会试落榜,心情怨愤,年二十九岁卒。着《沖白集》传于世。娶李氏,生二子,长名系,庠生。次子名绍,附贡授河南开封府经历。绍子鸿勛,拔贡,授推官,改授知县,赠文林郎。

于慎行,字无垢,十四岁,试童子科,六人为首。十七岁入进士弟,授翰林院庶吉士,破格授翰林院编修。擢升经筵日讲官,后累升资政大夫,礼部尚书,太子少保兼东阁大学士,万曆三十五年卒,赠太子太保谥文定。着有《谷城山馆文集》、《谷城山馆诗集》、《读史漫录》、《谷山笔麈》、《兖州府志》、《东阿县誌》等百余卷留世。他娶妻秦氏,累封淑人。关于两人婚配,太子太保,兵部尚书兼都察院左副都御史,泰安萧大享所撰秦氏墓志铭中讲述了一个神奇的故事,说秦氏父母在一天同时做一梦。梦见“五色云中有两锦衣儿,同乘一龙而翔天际,下立一朱衣指以示翁媪,此而女而婿也,寤,各语其梦,益异焉,朔明,保母抱文定公过其门,翁出谛视之,曰,“何似吾梦中乘龙儿,亟缔姻焉。”不必去追究秦氏父母做梦的真假或是古人迷信与否,但必须相信秦氏父母的眼光,一是夫妇俩从襁袍中就看出于慎行準有出息。二是借老天授意想攀于氏高门而动了心计。反正把女儿嫁给于慎行準能大富大贵。事实也是如此。天作之合,于慎行十七岁,便娶了秦氏。这位秦氏夫人十分贤惠,对于慎行体贴备至,家中内外大小诸事,都有她操劳,于慎行求取功名,入朝为官,与她的辛劳是分不开的。秦氏恪守夫唱妇随,随夫入朝,归家里居皆无怨言。于氏族谱没记载秦氏生子,墓志铭记载有一女,嫁与布政使乔学诗之子。其子于纬是继子。是于慎由次子过继给他的。在那个封建时代,于慎行竞未续娶,可见其品德之高尚,也可见他与秦氏感情之深厚。总之,两人实为美满婚姻。

于纬

字长文,号小谷。从小受于慎行薰陶,又在秦氏的教养下:能“继文定公志。”为中书舍人,历户部主事员外郎,广州雷州知府。配王、梁、郝氏,生三子。长子元煐煐英,字伯彦,官生。任河南南阳府通判。娶于慎行门生,大书法家邢侗女为妻。住谢庄村。次子元煜,字郎叔,号认斋。恩贡,任山西崇信县知县。广西上恩州知州。住现洪範镇纸坊村。

于慎由

于慎行同父异母弟。黎氏生。字无欺,廪生,赠户部郎中。住东阿县单庄乡东于庄村和平阴县洪範镇谢庄、纸坊村。生于嘉靖二十九年,卒于万曆十四年,妻李氏,生二子。长子于绶,字印台,庠生。初封常州通判,再封顺天府通判,三封刑部陕西刑部司员外郎,四封刑部四川清吏司郎中,诰封奉政大夫。配赵氏,生五子。长子于元景,字伯荣,别号斐然,以廪例贡,任福建邹武府通判。升顺德府长吏。次子元烨字仲华配谢贾氏。中书舍人,历迁常州、顺天二府通判,刑部员外郎中,莉平府知府,兵部尚书兼七省督师,赐尚方剑,终殉国(一子于坦,由提堂督指挥签事)后裔在江苏沛县、济宁微山县、菏泽曹县。三子元美。字魁人,京卫、京历。四子,元煦,字季和,以廪例贡,任广西隆安县知县,升桂林府兵巡道终检查司。绶五子元昆,庠生。

于慎由次子于纬,嗣于慎行,已介绍。

在此仅解绍于慎行前后四代人身世,其他不再一一赘述。仅此几代人,足显于氏家族之显耀。在其后至今的三百多年中,于氏后裔未达到于慎行及父子兄弟们的显赫地位,但也不乏官宦、学者、名士之辈。据统计,明末至清,八品以上入仕为官的如:奉政大夫、知县、文林郎、鸿卢寺,六品军功、修职郎,登士郎,奎文阁典籍,圣庙书写官等共二十八人;把总,拔贡,文武庠生、廪生等55人;太学生、儒学训导、奉祀生、贡生等五十一人。民国时,入南京武备大学学习,后升军官及在直鲁军任军官等三人。新中国,有在领导岗位上任地区专员,主任,公安局长,黄委等中高级干部,有国家信息部、农业部干部,又有世界文化名人,众多大学生,工程师、军官、军医等,可以看出,受其祖上遗传,以文职为多。于氏家族主要以于慎行兄弟五人为族系,经三百余年世道变迁,迁徙,分布于北京、天津、东三省、广东、广西、贵州、河南等十几个省市,山东省几乎遍布十几个市县。主要以济南、泰安、聊城、菏泽为最多。而于慎行直系后裔以东阿镇、洪範镇为最多。于氏可谓家族兴旺,人才辈出。

显示于氏家族荣耀地位的建筑标誌是原东阿县(今东阿镇)古城内的于阁老府及其御敕建筑,以及于氏前后茔地、于慎行神道碑。

东阿县以狼溪河横穿其中而分东西两城,形成“东阿县城两半,狼溪河中间串”的美景。东依少岱山,东北、西南,分别有黄石山、狮耳山拱卫。于阁老府坐落于狼溪河东古东阿县衙南,武衙门街前,总占地二十余亩,分前后于街,于慎行府坻即在前于街中部。单脊挑檐的大门,左右两块上马石,饰花卉等浮雕。五级台阶。宽厚的木漆大门,雕有花卉纹饰,门上匾额雕刻:“黄阁调元”四个大字,大门内迎面是影壁。前院内北屋即正厅,三楹,单脊青瓦,全是砖、土、木结构,墙是里生外熟,即外墙用砖,里皮用土坯垒成。正厅是于慎行会客迎宾的地方。客厅正面墙上挂万曆皇帝亲自书写的“责难陈善”木匾,是因为于慎行“不善临池”并向万曆说实话,万曆褒奖的。显示了于慎行诚实品德,曾鬨动京师,永为荣耀。

过二门入后院,于慎行夫妻和父母卧室及书房都在此院。于氏其他族人居住在阁老府东与西面。

于氏祠堂建于阁老府后,祠堂内有乾隆时家谱碑三块,于氏自迁东阿以来的族人皆刻其上。此处还有两座御敕石坊。一是万曆皇帝为于仳 侧室黎氏夫人敕建的,曰卽《千秋着即 蔇》。另一座碑坊是崇祯年建,曰:《三世承恩》,是恩封于慎行,于慎由,子辈于绶、于纬,孙辈于元 憬,于元晔三代及其夫人们敕建的。

在西城,还有几座石坊。一是万曆十八年,为于纰敕建的《玉堂振藻坊》.永济桥西,为于慎行敕建的《宗伯坊》;城北门为于慎行敕建的《黄阁调元坊》。另外,还在黄河西杨柳渡为于氏敕建了《于氏始迁坊》。

这些古建筑,几百年来,不但记载了于氏家族的光荣历史,显耀地位,也极大丰富了这座古城的文化内涵和历史内涵,从而提高了它的地位。以至成为古代至解放初鲁西南一带的名城和商阜重地。遗憾的是,从公元二十世纪七十年代开始至今,于阁老府及其建筑随着这座古城一年一年逐步被被毁。幸运的是,《责难陈善》匾虽然在“文革”时被村里的付业组当作案板裁剪衣服,字有损害,但该匾仍被村里老妇女主任保存下来。今天阁老府坻已被夷为平地,种了粮菜瓜果,更幸运的是,两扇大门被当作屋樑被人盖在屋内,《黄阁调元》四字尚存。二门西望柱尚存,原于氏祠堂内的家谱碑,还在原地子然而立,她们和永济桥,东城门一起,象几个失去家园的孤寂老人,昼夜默默地看着狼溪河水缓缓流去。

于氏祖茔,最初是于时(于慎行祖父)的长子孙于忠从杨柳渡迁至今洪範镇谢庄村前的,今叫后于林。于慎行辞官里居后,用朝廷赐给他的金币重新修建的,除于慎行外,于氏家族一应人等皆葬于后于林。于慎行为他祖上修了坟茔,拉了林墙,植了松柏树,祖茔立有御敕牌坊《龙骧世袭》。只有于 仳、于暨元等墓志铭存于于氏后人家中,茔地被毁前,归谢庄村于氏后人管理。

于慎行墓地,在祖茔前。是于慎行死后万曆皇帝敕建的,占地60余亩。所葬全是于慎行后代。归纸坊村于慎行后代管理。叫前于林。

于慎行墓地,规模宏大,建筑雄伟,墓前甬道两侧,立有石俑,石马、石羊、石虎和华表各两对,华表上雕有望天吼。石刻形态逼真,惟妙惟肖。墓地前门外有两高大石狮,雕刻精细。生动逼真。前门外还各有两块石碑,东阿县令监立,东边碑额书“恩光金壤”,西边碑额书“崇溢春秋。”墓前建《帝锡玄卢》坊一座,并刻有万曆御书“责难陈善”四字。石坊两边立有十三块碑,每块碑皆在前文刻有“奉天承运,皇帝诏曰,”应为圣旨碑,其中有一块无字碑,据说是传圣旨碑,即圣旨来后,挂于碑上。《于文定公墓碑》由邢侗书写。墓内除去植柏树等外,万曆还御植白皮松五十九棵,此种松树为希有树种,至今仅存44棵,在全国仍属集中面积最多的。

该墓地有如此大的规模,是万曆恩準,并按一品官例给他这位教师建的,当时并派刑部郎中金继震等亲自护送。工部侍郎刘元霖奉旨遣通政司在右通政王永光亲自建造。于慎行的得意门生邢侗在于慎行死后,帮着求敕,求謚及办理丧葬诸事,于慎行墓地及神道碑刻多由他书写,直到把墓地建筑全部完成。

于慎行墓地这座御敕园林,除曲阜孔林.邹县孟林外,在鲁西南一带是很少见的。它和阁老府一样,显耀着于氏家族的地位。几百年来,是来东阿洪範一带游赏者的必游之地。但是,它的命运与阁老府一样,也是毁于轰轰烈烈地“文革”时代,但它没毁于当地造反派的手中,却毁于远在百里之外的聊城师範的“革命小将”手中。倾刻之间,这位阁老爷就被撒骨扬坟,园内石刻全部推倒。除去当时的大趋势,“革命小将”可以易地革命的原因外,于林被毁还有两种传说,一是于慎行当年得罪了人,他的后代进行报复。二是文革前,聊师的学生来于林游玩,摘了一些松壳、被看林人训斥,学生藉机报复。所幸的是,前大门基本保留。于慎行夫妇墓志铭几经磨难未被破坏,他是被于慎行的第十九代孙于庆坤等在当时施巧计保存下来的。于慎行墓地被毁后,全部石刻被用来修桥和垒石渠,大都破成石料,分为碎块。为了保住墓志铭不被毁坏,于庆坤等便想出一条巧计,请当时任洪範公社革命委员会主任的高长齐(属东方红造反派头头),在墓志铭背面写上毛主席语录,这样,谁也就不敢毁坏了,高长齐的毛笔字写的不错,他欣然同意,挥笔便写下了:“领导我们事业的核心力量是中国共产党、指导我们事业的理论基础是马克思列宁主义”''下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利.''''人民,只有人民,才是创造世界历史地动力''。果然,建桥时没有人敢砸一锤。在桥上多年,完整的保存下来。与其说当时高长齐是显示自己的字写的好,不如说,是他做人的良知,使于氏夫妇墓志铭这件文物保存下来。他与于庆坤等应千古留名。于氏夫妇墓志铭在二十世纪九十年代重修桥时,有民工欲把它们解成小块石料,又被当时曾当过民办教师的民工拦住,并给民工讲了它的意义,民工们主动找拖拉机把它运到洪範乡政府,现保存于洪範池内龙王庙廊檐下。于氏夫妇墓志铭是曾任首辅的叶向高撰文,它保存下来,为研究于慎行生平提供了重要资料。原来的五十九颗白皮松,现仅剩四十四棵,仍枝干挺拔茂郁葱翠,向今人昭示着,这里就是近四百年前于阁老墓地。

坟茔等被毁后,墓地内陆续建起了供销社、粮所、预製件厂.粉房、食品站等。

近几年来,当地政府结合洪範山水旅游,欲把这处文物古蹟修复起来。经过努力工作,供销社、粉房等陆续迁出,现已修复了部分石刻。但愿这座御敕园林能恢复旧貌,以告慰于阁老在天之灵。并希望它重现昔日光彩,为现代文明服务。

显耀于慎行地位和为他扬名的另一个重要古蹟,就是立在现旧县乡古御道[现二二零国道]旁的于慎行神道碑。就因为它立于古御道旁,几百年来凡到过东阿县的官员、名流、文人、商客等,都要观瞻此碑,并惊叹不已,津津乐道,因此也使此碑闻名遐迩。该碑的高广创中国碑刻之最,“文革”时被毁。据当地人或当年毁碑人回忆,该碑高约十八米左右,宽约一米八,厚约六十多公分,这在全国是极为少见的。碑额书“大明”二字,碑文为:“资政大夫,太子少保,礼部尚书兼东阁大学士赠太子太保,谥文定谷山于公神道。”字为大书法家邢侗所书,万曆皇帝敕建。建造如此大的神道碑,足见万曆皇帝对他的这位老师的尊敬,也是对他老师的一生功绩的肯定。于世家族,谷城人的骄傲.

特色农产品

苹果,白皮松,玫瑰,果品,地瓜,杂粮,肉食鸡。

教科文卫

1945年设苗海完小、张海完小、王山头完小。建国后,新增白雁完小。1964年起,全镇设30处国小。1969年设平阴十中,次年春招收七〇级高中生两个班,每班50多人。1972年设李山头、闫庄、张海、南崖、 周河、杜庄、白雁、小黄8处联中。1976年设闫庄高中、白雁高中,1980年上述两处高中合併为白雁十中,下设李山头、闫庄、张海、周河、杜庄、小黄、白雁联中。1984年,国小合为24处。1986年周河联中、1992年闫庄联中、1995年白雁联中先后併入平阴十中, 统称洪範中学。 另设成教中心1处, 负责对农民的技术培训和教育。1994年通过省组织的"两基"验收, 通过撤点并校,设立16处国小。1995年,全镇中国小"普九"(普及九年义务教育)验收达到省级标準。1996年全镇义务教育学校和成教中心校舍改造通过省级验收。2002年教育区划配置进一步最佳化,设立闫庄、南崖、张海、 周河、苗海、石碑子6处国小。同年山东电视台邀请镇中心国小参加少儿节目比赛,获金杯奖。至2003年底,全镇有幼稚园24所;完全国小6所,在校学生2095人;初级中学1所,在校学生1606人。2011年10月27日,平阴县龙山国小周河分校挂牌。2012年6月18日,洪範池中学审议通过《学校章程》。2012年秋,洪範中学合併到东阿中学;9月10日,建立平阴县龙山国小洪範分校,保留4个教学点。

1966年,各生产大队都设立了科技服务队,引导农民学科学、用科学。1978年以后,设立了科协、农技站、林业站和畜牧站,重点负责农业、林果、蔬菜、畜牧等方面新技术、新品种的引进和推广。至2003年底,科技服务人员28人,引进新品种、新技术20多项。

1972年成立广播站、 电影放映队,1976年7月设立镇文化站,1988年电影放映队解散。1999年开展村村有文化大院建设,各村普遍设立了图书室、阅览室。

1964年设立镇卫生院。1972年村村设立合作医疗卫生室。1986年由民众集资30万元建起的卫生院门诊综合楼投入使用。2001年农村卫生医疗体制改革,各村卫生室撤销, 全镇设立社区卫生服务站6处。2003年实行新型农村合作医疗,参加人数占应参加的70%以上。全镇医疗卫生从业人员58人,固定资产220万元。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯