宁远县文庙

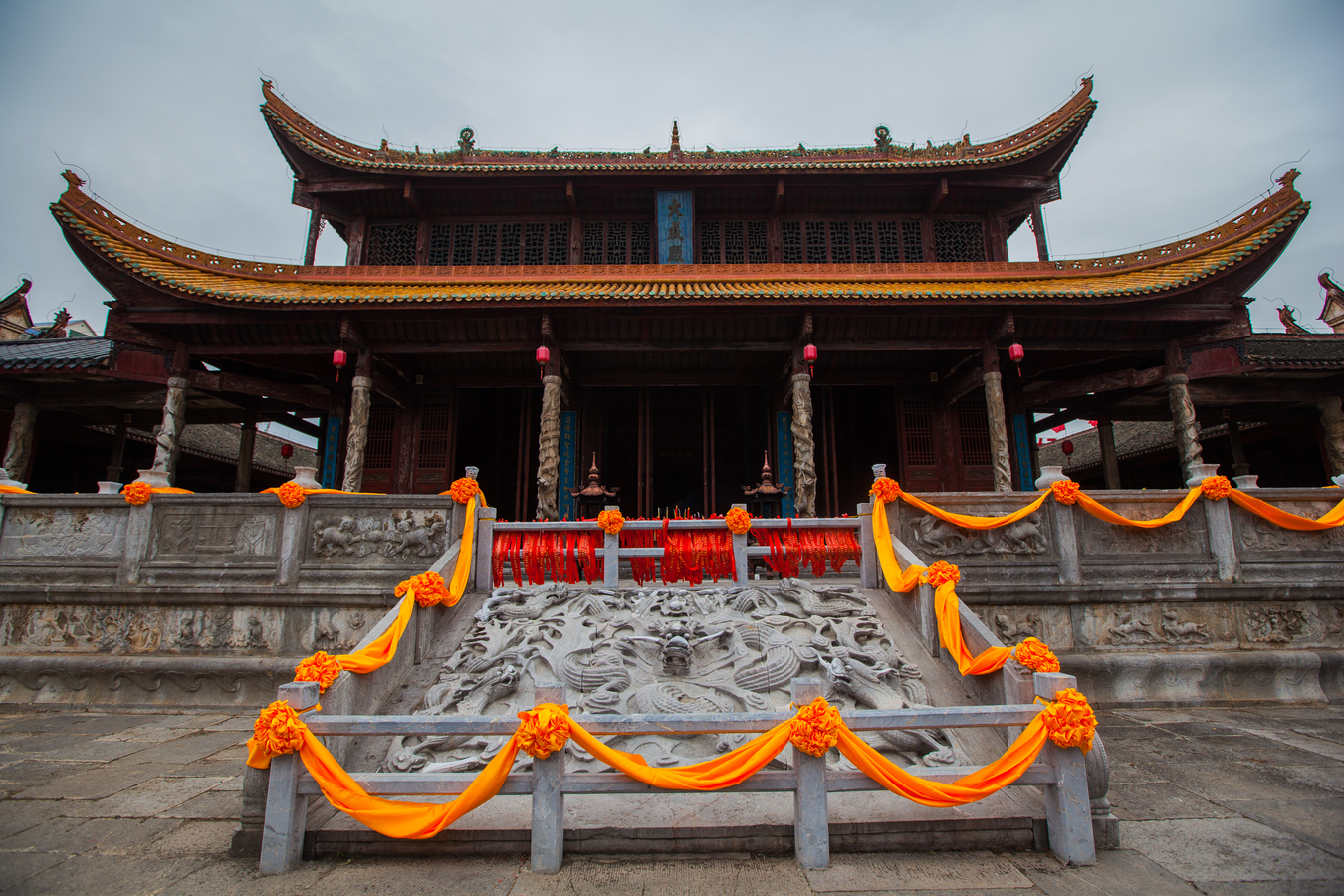

宁远县文庙,是全国重点文物保护单位。始建于宋乾德三年(公元965年)。明、清两代历次重修,后存建筑为清同治十二年(公元1873年)至光绪八年(公元1882年),荣禄大夫石焕章选址重建,历时十载,耗银六万余,占地7000平方米。整座建筑结构严谨,造型精美,规模庞大,给人以古朴、庄重、雄伟之感,体现了我国古代建筑艺术的独特风格。

宁远县文庙,又名学宫。位于湖南省宁远县城西南隅,原建于西汉泠道县故城 (今名东城),宋乾德三年(965年)迁建于县城,清同治十二年(1873年)邑绅稟请荣禄大夫石焕章改建于城西。文庙是中国古代社会里儒家文化的代表性建筑,是祭祀历史文化名人孔子和唯一官司办的学府,是中国封建社会里庙、学合一的教育机构。

宁远县文庙在我国现存的文庙真建筑(含孔庙、文宣王庙、学宫、夫子庙、先师庙)中,是始建年代最早,保存最完整的两座建筑之一,南北长170.8米,东西宽60.2米,占地10282平方米,其规模在全国现存文庙中屈指可数,是中南六省区保存最完整,规模最大的文庙。

基本介绍

- 中文名称:宁远县文庙

- 所属年代:宋乾德三年(公元965年)

- 历史:1000多年

- 规模:7000平方米

- 所属国家:中国

- 所属城市:湖南宁远

- 别名:学宫

- 文物级别:全国文物保护单位

- 着名景点:泮池、欞星门、大成门、大成殿

- 地理位置:宁远古城西

- 气候类型:亚热带季风气候

- 拼音:NingYuanXianWenMiao

- 创建人:主修人石焕章,副主修黄习溶等

文庙简介

宁远县文庙,是全国重点文物保护单位。它始建于宋乾德三年(公元965年)。明、清两代历次重修,后存建筑为清同治十二年(公元1873年)至光绪八年(公元1882年),荣禄大夫石焕章选址重建,历时十载,耗银六万余,占地7000平方米。整座建筑结构严谨,造型精美,规模庞大,给人以古朴、庄重、雄伟之感,体现了我国古代建筑艺术的独特风格。

宁远县文庙以精美的石雕着称,特别是20根整体高5米的灰色大理石蟠龙舞凤石雕柱採用高浮雕镂空工艺,十分精美,为全国古建筑中所仅有的,具有极高的艺术价值。被人们称为“国宝”,庙内众多有石雕装饰相互辉映,包括了石雕的全部工艺手法,犹如一座完美的石雕工艺博物馆。

宁远文庙自北宋以来,历经宋、元、明、清十余次维修及重修,后存建筑为清代同治十二年(1873年)邑绅稟请石焕章改建于城西。整座文庙建筑规划合理,结构科学,排水迅速、房屋装修艺术的地方风格、民族风格十分浓烈。体现了古代劳动人们的聪明才智和创造力。1996年11月,经国务院公布为全国重点文物保护单位。

位置

基本建筑

走进宁远县文庙大门,展现在眼前的是一个宽广的庭院,草茂花繁,飞红滴翠,宛如一座花园。园的前端,有一泮池,形若半月,全为条石构成。池内种有荷花,亭亭如盖,生趣盎然。与泮池相映生辉的欞星门,亦为青石结构,上镌麒麟狮象,跳跃奔突,栩栩如生。然后是大成门、大成殿、东西庑、崇圣殿(后殿),层层递进,深邃曲折。大成门并排三扇,高达丈余,气势雄伟,东西并列乡贤、中宦两祠,进入大成门,整个成殿便映入眼帘,顿觉满目生辉。

大成殿

大成殿,是文庙主体。殿宇轩昂,高达5.7丈,为宫殿型结构。前有青石坪台,坪台外有一青石铺就的庭院,可容数千人,肃穆开阔。大成殿周围墙上画有《圣迹图》,记载孔子生平。其后即崇圣殿,其布局结构,仅此于大成殿,左右为东西庑。抬头看去,红墙琉璃瓦,斗拱飞檐,层层而上,如翼欲飞。大成殿内上首,金漆木雕孔子神位即供于此。但在“文化大革命”期间已毁,现只留石座一方,新画孔子一幅。

石雕

宁远文庙的精华之处,莫过于石雕。大成殿前丹墀刻有五龙浮雕,一眼望去,逐浪翻波,时隐时现,仿佛水花在溅,涛声在响。环绕青石坪台的20方石雕,刻有各种形体的飞禽走兽,或站或坐,或升或降,或双戏,或单飞,多姿多态,妙不可言。所有石雕艺术中,尤以20根龙凤青石柱吸引人。石柱高约8米,直径约40公分,你看那龙,张牙舞爪,似在翻江倒海;你看那凤,展翅飞腾,直觉习习生风。

文庙现状

过去,文庙是历代统治者“祭孔”的地方,现为人们工余、课余进行文化娱乐、体育锻鍊和浏览的场所。宁远古城西廓有一群巍峨的宫殿式建筑,红墙黄瓦,金碧辉煌,十分显目,它就是名闻遐迩的全国重点文物保护单位、九疑山风景名胜区重要人文景观——宁远县文庙。

文庙历史

宁远县文庙,原建在距宁远县的城东11公里的泠道县故城,北宋乾德三年(965年),县城易名迁址,随县城迁建于今地,又名学宫,是祀我国古代思想家、教育家孔子的庙堂,又是古代社会官办的学堂,它是庙学合一的教育机构,是传播儒文化的神圣殿堂。

宁远文庙历史上曾多次进行修缮。明代洪武二年(1369)、永乐十七年(1419)至成化十一年(1475)、嘉靖十五年(1536)、嘉靖二十六年(1547)数次重修;清代康熙七年(1668)至二十年(1681)、乾隆三十三年(1768)两次重修。清同治十二年(1873),宁远县乡绅以旧文庙靠近商业街市地带建议迁址改建,稟请石焕章主持重建宁远文庙工作,由石焕章选址,县人黄习溶等邑绅捐银重建文庙,共筹集白银六万余两,历十个冬春,于光绪八年(1882)竣工,成为当时“湖湘之最大”文庙。

近代,教育的普及,文庙推动学校的教育功能,被闢作“民众教育图书馆”。

1926年,第一次国内革命战争时期,文庙被作县农运的中心,成了农会、工会的办公地点,后又在庙内先后办了平民女子习艺工厂、县立女子高等国小等。

1937年,日寇进逼长沙,省会湖南私立育群中学(长沙市八中)迁来宁远,占用文庙作校舍,直至1951年迁出。随后,文庙被占作县直属粮库的粮仓。直到1959年文庙定为省级文物保护单位,粮仓才迁出。

1959年3月,省文化厅拨款3000元,对乡贤、名宦两祠作了简单的装修,县文化馆及县文化艺术学校迁入文庙,乡贤祠改作图书室,名宦祠作为文艺学校的办公及教师、女生住房,西庑作教室,当时大成殿的廒仓尚未来得及拆迁,作艺校的男生宿舍。后来男宿舍搬到二中建在文庙后园内的一栋平房里。文庙外园东边围墙一带,则被县发电厂占用,电厂在围墙上挖了两个大洞,作为锅炉门,墙外盖起了锅炉房,南边照壁下搭建了厂棚,堆放燃料(当时以木柴作燃料烧锅炉)。这期间,儘管文庙先后被各机关、学校、仓库占用,但均未开前门,来文化馆借书的读者,也只能从东侧腾蛟门进入,仍然是封闭状态。

1963年10月,省拨款5万元整修文庙屋面,防渗治漏,保护和延长这处古建筑的使用寿命。

1966年,“文化大革命”开始后,文庙首当“破四旧”之沖,一批造反的“红卫兵”冲进文庙,半天内砸毁文庙精美石雕达48处,精美的石雕受到摧残,并準备下午来卸瓦拆房,后来,据说是为首的红卫兵“头头”回家后肚疼不止,又遭其母责骂,才没有率队再来,避免了一场灭顶之灾。

1967年,县文化系统“造反派”为紧跟“大好形势”,表现自己是革命民众组织,将两侧厢房闢作展厅,用胶合板封上大成门的浮钉,写上毛主席手体诗词,在照壁上开了可供汽车进出的大门,园内立满了水泥预製板语录牌,拆除大成殿的孔子神龛、皇帝题匾。以毛泽东历史照片为主要内容,把文庙命名为“毛泽东同志光学形象敬仰馆”。

1973年,国务院再次行文,要求各地保护历史文物,文庙重新立起了“湖南省重点文物保护单位”的标誌牌。

1974年夏,省拨款3万元,翻修文庙大成殿。

1976年,文化馆、图书馆恢复建制,两单位分别以文庙作办公用房和住房。

1979年,县文化局从文教科中分出建制,借住文庙西厢房办公。

1981年,省拨款4.2万元维修大成殿及崇圣祠。

1983年,省人民政府重新颂文庙为省级重点文物保护单位,县财政拨款1.4万元为大成殿、大成门、乡贤名宦两祠重施油漆。

1984年,修复“文革”中被封闭的步贤坊,封闭了开在照壁上的大门。自1982年起,开始在大成殿售票参观,每票人民币两分,后改为五分,并在步贤坊收票,收入主要用于解决文庙内卫生维护支出。

1985年,县政府限期拆迁了“文革”中建在步贤坊门口的水果店。这年的3月,县文物管理所正式成立,文庙作为民众游览的场所,正式开放。9月,中央美术学院教授周令钊先生带领九名学生来宁远採风,对文庙的高浮雕镂孔石雕,作出了可与故宫太和殿丹墀比美的评价。

1987年,九疑山风景名胜区正式经省人民政府公布,我们印刷了胶印彩色门票,并标上了九疑山风景名胜区游览纪念,将宁远文庙作为九疑山风景名胜区的旅游景点,对外宣传和对外开放。

1989年,省文物局拨款2万元,我们修复了大成殿木质页子门,县财政拨款1万元,在大成殿重塑了孔子座像。自1987年,县图书馆开始迁出文庙起,占用文庙的老年人体协活动中心、县文化局陆续外迁,至1989年冬已全部迁出。为了加强安全保卫与售票参观,占用文庙后园的县文化馆也另闢大门出入,不再由文庙进出,文庙开始向专供游览的景点过渡。

1995年8月6日,国家建设部和国家文物局的古建专家郑孝燮、罗哲文先生来宁远考察,被宁远文庙精美壮观的石雕龙凤柱群所吸引,留连忘返,讚不绝口称其为“不愧国宝”。

1996年11月21日,国务院正式行文公布宁远文庙为第四批全国重点文物保护单位,同年,《中国文物报》刊登了我的文章《中南最大的孔庙——宁远文庙》,宁远文庙正式通过国家级媒体走向海内外。嗣后,台湾喜义市崇圣博物馆又发行了明信片《宁远文庙大成殿》的照片。

1997年,国家建设部、国家文物局联合编撰的大型文献性图书《中国风景名胜大观》(古蹟券)收入宁远文庙照片。此书由国际文化出版公司出版,并向各国驻华使馆赠送和向海外发行。宁远文庙作为国家着名名胜古蹟,由国家主管部门和出版机构推向世界。每年接待游客逐年递增。英国、加拿大、日本等国的一些学者访问了宁远文庙。

宁远县文庙坐北朝南,东西宽60.2米,南北长170.8米。占地10282平方米。建筑物採用中轴线对称式布局,中轴线上自南至北建筑分别为照壁、泮池、欞星门、大成门、大成殿、崇圣祠;两侧对称式排列着登圣坊、步贤坊、腾蛟门、起凤门、乡贤祠、名宦祠、东西庑、尊经阁、明伦堂建筑。大成门及乡贤、名宦两祠建筑相连形成一道东西屏障,将文庙分隔成前园与后院两进院落,园中池映风荷,绿树扶荫,欞星门石坊峙立,一派中国园林景色;院内建筑,曲廊环回将东西庑、大成殿、尊经阁、明伦堂、崇圣祠连线在一起,为典型的中国四合院式建筑风格。中国石雕是宁远文庙建筑装饰的特色,它不仅拥有全国古建筑中唯一的龙凤石柱群石雕,还有月台围栏石雕、丹陛石雕、欞星门石坊石雕,及三对立狮石雕,这些石雕的工艺手法囊括了高浮雕、镂孔、浅浮雕、线刻等,工艺精湛,造型生动,线条柔和。壮观的石雕与朱梁黄瓦的宫殿式建筑相映生辉,吸引了无数来九疑山旅游的客人,为之惊叹。

主修人

清同治末年至光绪年间,石焕章主持宁远文庙重建全盘工作,并亲自为宁远文庙选址城西。石焕章是宁远文庙重建选址人、倡建主持人和工程主要负责人,现宁远文庙已成为全国重点文物保护单位。经老人指认宁远文庙门楼上的“道冠古今、德配天地”等多个字均为石家洞人石启辅所写。

宁远文庙主修人简介

石焕章(1815—1879),字麟祥,号玉成,宁远县石家洞乡人(今鲤溪镇人),清湘军将领。清鹹丰元年(1851)至同治十一年(1872),为清政府镇压太平军和苗族起义。鹹丰二年(1852),太平军攻占全州,永州危急,石焕章奉令从 清湘军将领石焕章墓“无字碑”

清湘军将领石焕章墓“无字碑”

清湘军将领石焕章墓“无字碑”

清湘军将领石焕章墓“无字碑”长沙回乡招募乡勇1000人,组建疑勇营开赴永州守城。鹹丰四年(1854),将组建的疑勇营改为鸟勇,布防石家洞,先破义军于小茗洞和柏万城,继则协同王鑫镇压萧元发义军。鹹丰九年(1859),石达开率太平军入宁远,石焕章于石家洞设计用滚木、石块打死方银林部700余人。同治二年(1863),又为席宝田往赣皖镇压太平军。同治六年(1867),协助席宝田往贵州镇压苗族起义,累官至花翎三品衔补用道,诏授一品荣禄大夫,并御赐“荣禄第”宅第。嗣后,退职还乡,常于书法家何绍基来往,着有《莳花堂诗集》。他所辑《九嶷山诗图》,留有何绍基诗及书法,为宁远文物珍品。又倡首主持重建宁远文庙,与黄习溶等邑绅捐银,共筹集白银六万两,为期10年竣工。

石焕章其人

石焕章于清鹹丰年间组建“疑勇营”、“鸟勇营”等营,先后在宁远县招募湘军兵勇1800余人(其中在石家洞招募300余人,石家洞湘军有100余人战死沙场,其余大部分获得军功,使石家洞成为湘军发祥地),转战10余省,从征万里,先后平定太平天国起义军和贵州苗族起义军。其旧部远赴山东剿捻、随左宗棠收复新疆、赴越抗法、参加中日甲午战争抵御外侮,成为民族英雄和国家栋樑之才,致使“鸟勇营”闻名于湘中大地,威震湘南,从而成为“勤王之师”,石焕章亦是永州湘军文化主要代表人物之一。 湘军故里“荣禄第”

湘军故里“荣禄第”

湘军故里“荣禄第”

湘军故里“荣禄第”石焕章广泛结交达官贵人和社会名流,他与书法家何绍基、两江总督刘坤一、南洋大臣沈葆桢、湖南巡抚陈宝箴、湖广总督官文、江西补用道王方晋等人比较相熟。石焕章于清同治年间所辑的33块“九疑山诗图石刻”,其中就有何绍基、陈宝箴、刘坤一等十余人的题刻,是宁远文物镇馆之宝,已被列为国家一级文物。

湘军故里“荣禄第”

“荣禄第”,是晚期湘军将领石焕章故居,始建于清代,位于湖南宁远石家洞新屋村,是光绪皇帝御赐的“荣禄第”宅第。石焕章为清政府镇压太平天国起义和贵州苗族起义,长达20余年,累官三品补用道,清光绪四年(1878),光绪皇帝诏授一品荣禄大夫,并御赐宅第。 湘军故里“荣禄第”一侧

湘军故里“荣禄第”一侧

湘军故里“荣禄第”一侧

湘军故里“荣禄第”一侧荣禄第门前的池塘叫“谦福塘”相传是光绪皇帝取的名字,大门上的门樑上悬挂有光绪皇帝御赐“荣禄第”三个鎏金大字的牌匾,门外摆放有一对石狮子。故居里面有六厢房和客厅以及附属产业,天井有12个,规模相当大,房子里面有很多石刻,连茅坑上的石块上都刻满字。石焕章率部先后攻下太平天国的首都南京城、攻破贵州苗寨,湘军大量抢掠钱财,致使他一度成为宁远首富,就连“荣禄第”房顶上面盖的瓦片都是用银子製作的,可见其十分富有。荣禄第历经民国匪乱、文革动荡多次洗礼,几经破坏,已严重失修,极需政府部门保护和维修开发。 湘军故里—县北石家洞

湘军故里—县北石家洞

湘军故里—县北石家洞

湘军故里—县北石家洞“荣禄第”是湖南永州地区少见的大夫第,亦是宁远县仅存的一所湘军将领故居,它是晚晴湘军历史的见证物,也是湘军起源地遗址。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯