郭沫若

郭沫若(1892一1978年),原名郭开贞,字鼎堂,号尚武,乳名文豹,笔名沫若、麦克昂、郭鼎堂、石沱、高汝鸿、羊易之等。1892年11月16日出生于四川乐山沙湾,毕业于日本九州帝国大学,现代文学家、历史学家、新诗奠基人之一、中国科学院首任院长、中国科学技术大学首任校长、苏联科学院外籍院士。

1914年,郭沫若留学日本,在九州帝国大学学医。1921年,发表第一本新诗集《女神》;1930年,他撰写了《中国古代社会研究》。1949年;郭沫若当选为中华全国文学艺术会主席。

曾任中国科学院哲学社会科学部主任、历史研究所第一所所长、中国人民保卫世界和平委员会主席、中日友好协会名誉会长、中国文联主席等要职,当选中国共产党第九、十、十一届中央委员,第二、第三、第五届全国政协副主席。

1978年6月12日,因病长期医治无效,在北京逝世,终年86岁。

基本介绍

- 中文名:郭沫若

- 别名:原名郭开贞,字鼎堂,号尚武,笔名沫若

- 国籍:中国

- 民族:汉族

- 出生地:中国-四川-乐山-沙湾

- 出生日期:1892年11月16日(壬辰年)

- 逝世日期:1978年6月12日(戊午年)

- 职业:文学家、历史学家

- 毕业院校:九州帝国大学

- 信仰:共产主义

- 主要成就:新诗奠基人之一

中国科学院首任院长

中国科学技术大学首任校长 - 代表作品:《郭沫若全集》《甲骨文字研究》《中国史稿》等

- 语言:汉语、俄语、德语、日语、英语

- 祖籍:中国-福建-汀州府-宁化县

- 配偶:于立群、佐藤富子

人物生平

1892年11月16日生于四川省乐山县铜河沙湾。

1906 年入嘉定高等学堂学习,开始接受民主思想。

1914年,郭沫若留学日本,在九州帝国大学学医。

1919年,五四运动爆发,他在日本福冈发起组织救国团体夏社,投身于新文化运动,写出了《凤凰涅磐》、《地球,我的 母亲》、《炉中煤》等诗篇。

1921年,发表第一本新诗集《女神》,书中洋溢着强烈的浪漫主义气息,《女神》是中国新诗的奠基之作,郭沫若也因而成为中国新诗的重要奠基人之一;同年,又与成仿吾、郁达夫等人一同创立上海文学学社“创造社”,是新文化运动的重要旗手。

1922年3月15日,《创造季刊》问世。这一时期,郭沫若的诗作同胡适等人的新文化运动、五四运动作品,影响了日据时期台湾的早期新诗创作。

1926年到1927年,任国立武昌中山大学筹备委员会委员。

1926年7月,郭沫若投笔从戎,随国民革命军北伐,历任北伐军总政治部宣传科长,副主任。

1927年“四、一二”事变前夕,郭沫若撰写了《请看今日之蒋介石》一文,揭露了蒋介石“背叛国家,背叛民众,背叛革命”的行径,在人民民众中产生了巨大影响。郭沫若因此受到通缉,随即参加南昌起义,途中加入中国共产党。1928年2月被迫流亡日本。

1930年,他撰写了《中国古代社会研究》,通过引用当时的历史文献资料与马克思主义关于人类社会学发展规律的论断,证明中国同样经历过原始社会、奴隶社会与封建社会,郭沫若由此在中国开创了唯物史观派,该学派在此后占据了中国学术界的主流地位。 郭沫若青年时的照片

郭沫若青年时的照片

郭沫若青年时的照片

郭沫若青年时的照片随着以马克思主义为指导纲领的中国共产党走上执政舞台,该书的观点被当作中国小课本的参考教材之一。郭沫若凭藉这一时期的甲骨文研究而与王国维、罗振玉、董作宾并称甲骨四堂,并藉此于1948年当选为第一届中央研究院院士。

之后,担任国民政府军委会政治部第三厅厅长,期间组织了声势浩大的武汉抗战文化运动,发动歌咏、话剧、电影等各界一同宣传抗战。他也创作了大量话剧剧本,鼓舞民心士气,包括《屈原》、《虎符》、《棠棣之花》、《南冠草》、《孔雀胆》、《高渐离》六出历史悲剧作品,其中以《屈原》最受欢迎。台大历史系教授王远义认为郭沫若等人这一时期的作品,开创了一条大众形式与精英创作结合,现代性与传统民族文化共存的文学与文化道路。

1948年国共内战期间,郭沫若因为考古学和甲骨文研究的巨大成就,而当选为第一届中央研究院院士。台湾中研院近代史研究所潘光哲研究员在《知识场域的桂冠:从第一届中研院院士的选举谈起》一文,叙述了这次中研院院士选举和郭沫若的当选过程。

1949年,郭沫若当选为中华全国文学艺术会主席。

1958年9月至1978年6月,任中国科学院首任院长,中国科学技术大学首任校长、任中央人民政府委员、政务院副总理兼文化教育委员会主任、全国人民代表大会常务委员会副委员长、中国科学院哲学社会科学部主任、历史研究所第一所所长、中国人民保卫世界和平委员会主席、中日友好协会名誉会、中国文联主席等要职,当选中国共产党第九、十、十一届中央委员,第二、第三、第五届全国政协副主席。

1978年6月12日,因病长期医治无效,在北京逝世,终年86岁。

曾主编《中国史稿》和《甲骨文合集》,全部作品编成《郭沫若全集》38卷。

人物作品

甲骨学

《甲骨文字研究》 | 《卜辞通纂》 | 《古代文字之辩证的发展》 |

《中国古代史的分期问题》 | 《中国古代社会研究》 | 《青铜时代》 |

《十批判书》 | 《奴隶制时代》 |

诗歌

《天狗》 | 《笔立山头展望》 | 《诗的宣言》 |

《凤凰涅槃》 | 《血肉的长城》 | 《炉中煤》 |

《春莺曲》 | 《莺之歌》 | 《太阳礼讚》 |

《天上的街市》 | 《立在地球边上放号》 | 《我是个偶像崇拜者》 |

《罪恶的金字塔》 | 《夜步十里松原》 | 《黄浦江口》 |

《战声》 | 《骆驼》 | 《晨安》 |

《静夜》 | 《霁月》 | 《郊原的青草》 |

《献给在座的江青同志》 | 《水调歌头·粉碎四人帮》 | |

《水调歌头·庆祝无产阶级文化大革命十周年》 | 《题毛主席在飞机中工作的摄影》 | 《太阳问答》 |

《咒麻雀》 | 《钢,铁定的一〇七〇万吨!》 | 《红透专深(调寄十六字令)》 |

《四害余生四海逃》 | 《流溪河水库观鱼》 | 《女神》 |

《星空》 | 《瓶》 | 《前茅》 |

《恢复》 | 《战声集》 | 《新华颂》 |

《骆驼集》 | 《百花齐放》 | 《沫若诗词选》 |

《我向你高呼万岁——史达林元帅》 | ||

参考资料来源:

文学

《女神》 | 《长春集》 | 《星空》 |

《潮汐集》 | 《骆驼集》 | 《东风集》 |

《屈原》 | 《新华颂》 | 《迎春曲》 |

历史剧本

《屈原》 | 《南冠草》 | 《武则天》 |

《虎符》 | 《卓文君》 | 《聂嫈》 |

《棠棣之花》 | 《王昭君》 | 《高渐离》 |

《孔雀胆》 | 《蔡文姬》 |

专着

《中国古代社会研究》 | 《甲骨文研究》 | 《卜辞研究》 |

《殷商青铜器金文研究》 | 《十批判书》 | 《奴隶制时代》 |

《文史论集》 | 《郭沫若文集》(38卷) |

参考资料来源:

翻译书目

《茵梦湖》 | 《少年维特之烦恼》 | 《社会组织与社会革命》 |

《雪莱诗选》 | 《石炭王》 | 《艺术的真实》 |

《浮士德》 | 《政治经济学批判》 | 《战争与和平》 |

《沫若译诗集》 |

参考资料来源:

着作书目

《黄浦江口》 | 《诗集女神》 | 《瓶》 |

《前茅》 | 《恢复》 | 《水平线下》 |

《我的幼年》 | 《漂流三部曲》 | 《山中杂记及其他》 |

《黑猫与塔》 | 《后悔》 | 《黑猫与羔羊》 |

《今津纪游》 | 《桌子跳舞》 | 《文艺论集续集》 |

《创造十年》 | 《豕谛》 | 《沫若书信集》 |

《北伐途次》 | 《甘愿做炮灰》 | 《战声》 |

《羽书集》 | 《话剧屈原》 | |

《蒲剑集》 | 《棠棣之花》 | 《虎符》 |

《屈原研究》 | 《今昔集》 | 《孔雀胆》 |

《南冠草》 | 《青铜时代》 | 《先秦学说述林》 |

《郭沫若全集》 | 《十批判书》 | 《波》 |

《苏联纪行》 | 《归去来》 | 《南京印象》 |

《少年时代》 | 《革命春秋》 | 《盲肠炎》 |

《今昔浦剑》 | 《历史人物》 | 《沸羹集》 |

《天地玄黄》 | 《地下的笑声》 | 《创作的道路》 |

《抱箭集》 | 《蜩螗集》 | 《雨后集》 |

《奴隶制时代》 | 《沫若文集》 | |

《雄鸡集》 | 《洪波曲》 | 《蔡文姬》 |

《潮汐集》 | 《骆驼集》 | 《武则天》 |

《李白与杜甫》 | ||

参考资料来源:

书法特色

在书法艺术方面,郭沫若同样成就不凡,在现代书法史上占有重要地位。郭沫若以“回锋转向,逆入平出”为学书执笔8字要诀。其书体既重师承,又多创新,展现了大胆的创造精神和鲜活的时代特色,被世人誉为“郭体”。郭沫若以行草见长,笔力爽劲洒脱,运转变通,韵味无穷;其楷书作品虽然留存不多,却尤见功力,气贯笔端,形神兼备。郭沫若在书法艺术上的探索与实践历时70余年。青年郭沫若的书法得到社会承认,始于辛亥年间。

新中国成立以后,郭沫若在繁重的国事之余从事更为丰富的书法创作。他慷慨为人,博识广闻,为全国各地名胜古蹟、工矿学校、以及社会各界、海内外友人留下难计其数的辞章墨宝。其书法作品数量之多,影响之广,少有出其右者。为纪念建国15周年而创作的巨幅书法作品是郭沫若书法作品的代表作之一。

在他的书法作品中,处处透射出一种“文”的气息,宠万端于胸中,幻化出千种思绪,从笔端涓涓流出,生成与他诗、文、史种种学问修养相融合的化境,以书法的外化形式展现给读者。

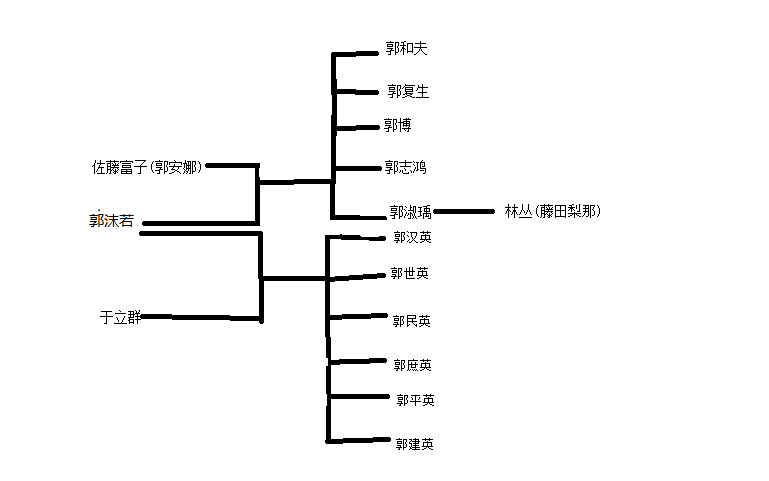

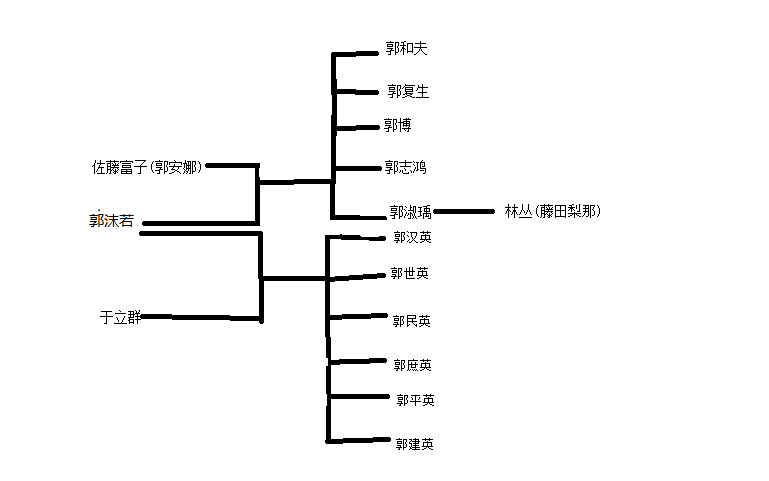

家族成员

根据乐山《郭氏家谱》所载,郭沫若的祖籍福建汀州府宁化县,是为闽西客家人。母亲杜遨贞,是一个没落的官宦人家的孩子。先祖郭福安为郭子仪之后裔。 郭沫若原配张琼华与郭母

郭沫若原配张琼华与郭母

郭沫若原配张琼华与郭母

郭沫若原配张琼华与郭母张琼华

1912年,郭沫若在父母的包办下无奈与张琼华(1890年-1980年)结婚,实际两人并没有感情。

在享受五天新婚生活后,郭沫若离家,两人没有离异,以后68年里,张琼华孤独一人一直守在郭沫若老家。1939年郭还乡时,向还在守活寡的张琼华鞠躬表示歉意。1980年张病逝于乐山,没有留下子女。

佐藤富子

1916年,郭沫若在日本与佐藤富子同居,佐藤富子为此断绝了与父母的关係,郭沫若为其取名“安娜”。

1937年抗日战争全面爆发,郭沫若不辞而别离开日本,与安娜断绝了联繫。此后佐藤富子大部分时间生活在大连,改名郭安娜,跟儿子郭和夫住在一起。 右二为于立群

右二为于立群

右二为于立群

右二为于立群郭安娜曾被选为第六届全国政协委员,文革爆发后,受到一定影响。在此间她还提出要回日本看她快百岁的母亲,但在很长时间内未能成行。直到1974年,八十岁的安娜才得以回日本,此次回国她处理掉了跟郭沫若一起生活过的在市川市的房子。第二年,她又到北京看望了当时已住院的郭沫若,这也成为他们最后一次见面。

郭沫若与安娜生有五个子女:

长子:郭和夫是中国科学院的化学家,原中科院大连化学物理所所长。

次子:郭博是建筑家和摄影家,退休前为上海民用设计院总工程师。

三子:郭复生(亦叫佛生)是中国科学院动物所工程师。

女儿:郭淑瑀,后来与林爱信结婚,生一女林丛。林丛后留学日本,归化为日本籍,改名藤田梨那,现任日本国士馆大学文学部中国文学教授,参与创立日本郭沫若研究会。

四子:郭志鸿是中央音乐学院客座教授。

于立群

1938年,郭沫若跟于立群(1916年-1979年)同居,并于1939年夏补办婚礼;1979年,于立群缢死于北京故居。两人共生有四男二女:

儿子郭汉英毕业于清华大学工物系,中国科学院理论物理所研究员、博导。 家族世系表

家族世系表

家族世系表

家族世系表次子郭世英肄业北京大学哲学系,1968年被北京农业大学的红卫兵抓去刑讯逼供,不久从四楼坠下而死,自杀他杀至今成谜。

三子郭民英肄业中央音乐学院,1967年参加中国人民解放军海军,无预兆突然自杀,成谜。

长女郭庶英毕业于中国科学技术大学生物物理系,任北京中沛经济发展中心总经理。

次女郭平英毕业于中国人民大学国际政治系,中国社会科学院历史所副所长兼郭沫若纪念馆馆长。

四子郭建英毕业于清华大学本科,北京大学硕士,在美国电脑公司任职。着名指挥、音乐翻译评论和音乐活动家。

人物评价

早在“五四”运动时期,他就以充满革命激情的诗歌创作,歌颂人民革命,歌颂社会主义和共产主义,开一代诗风,成为我国新诗歌运动的奠基者。他创作的历史剧,是教育人民、打击敌人的有力武器。(邓小平评)

如果他说了十句,只有三句对了,那七句错的可以刺激起大家的研究辩证,那说对了三句,就为同时代和以后的人省了很多冤枉路。(闻一多评)

郭沫若是二十世纪的文化巨人、中国历史上的文化巨人。五四运动以后,像郭沫若这样在许多的方面都取得成就的人是不多的,可以用奇才这个词来形容。郭沫若在学术的若干领域,特别是在中国诗歌史上,在中国古史研究、古文字研究方面所取得的成就都是辉煌的、巨大的。这些年,特别是近几年来对郭沫若的批评,有的符合事实,有的是歪曲事实的。出现批评和新的看法,是社会进步的表现。从总体上说,它会推动学术的进步和文化的发展,一个正常的学术环境应当是有批评有反批评的,但是,在对郭沫若的反思中,有些文章、有些学者採取了轻薄的态度,这是不正确的,应该注意以科学的态度来对他进行研究。(中国科学网评) 郭沫若(左3)与周恩来等合影

郭沫若(左3)与周恩来等合影

郭沫若(左3)与周恩来等合影

郭沫若(左3)与周恩来等合影郭沫若是二十世纪中国史学史上任何人都无法迴避、无法抹煞的人物。他的崇高学术地位是由他的突出贡献决定的。像他这样在历史学、考古学、古文字学、古器物学、文学、艺术等方面都有很高造诣的学者,二十世纪中国史上没有几人,二十世纪以前亦不多见。对郭沫若的“反思”,实际上涉及到对二十世纪中国文化发展道路如何认识的问题,即二十世纪的优秀文化遗产是什幺,二十一世纪中国文化发展方向何在这个根本问题。对郭沫若的评价要像对任何历史人物的评价一样,坚持科学的理论和方法论,坚持“知人论世”的原则,不能脱离一定的历史条件,要着重揭示本质和主流。如果颠倒了主流和支流的位置,把支流夸大到无限的程度,甚至不惜污衊和谩骂,那就背离了评价历史人物应有的原则和方法;这同无限拔高一个历史人物的做法一样,都是不可取的。(瞿林东评)

郭沫若先生不但才气横溢,国学基础也相当深厚。在甲骨文、金文研究方面,他确有原创性的贡献。即以《中国古代社会研究》、《十批判书》、《青铜时代》几部书而言,其中仍有不少自己的见解。他虽然也遵从“一家之言”,却与套用公式有别。我曾严厉批评过他袭用他人研究成果而不坦然承认,犯了学术研究的大忌,然而我并未对他一笔抹杀。不过从现代学术的规範来说,他逞才使气有余,而史学的纪律则远为不足。这主要是因为他和二陈(指陈垣、陈寅恪)、吕思勉等不同,其志不在学术,而别有怀抱。治学有成的学者可以参考他上述三书,但初学则不宜由此类作品入手。(余英时评)

后世纪念

郭沫若奖学金

1980年2月25日,国务院正式批准中国科学技术大学设立以郭沫若名字命名的“郭沫若奖学金”,该奖学金为新中国第一个奖学金。“郭沫若奖学金”是中国科学院利用任中国科学技术大学校长20年之久的郭沫若院长生前交给院党组的15万元稿费设立的专项奖学金,用以激励莘莘学子努力攀登科学技术高峰。

纪念邮票

1982年11月16日我国发行《J87 郭沫若同志诞辰九十周年》,纪念郭沫若先生 邮票上的郭沫若

邮票上的郭沫若

邮票上的郭沫若

邮票上的郭沫若郭沫若文艺奖

1987年,为纪念郭沫若对中国文化艺术的卓越贡献,经中国文联批准,设立“郭沫若文奖”奖项,特别奖励在中国文艺界做出杰出贡献的艺术家。该奖项下设文学奖、书法奖、美术奖、摄影奖、舞蹈奖、音乐奖、民间文艺和戏剧八个类别,每五年评选一次。评选範围为全国及海外华人艺术界,以中青年艺术家为主要对象。

“郭沫若文艺奖”的举办地设立在郭沫若的家乡乐山市,由乐山市人民政府和乐山市文学艺术界联合会作为永久性承办单位,接受中国文联的指导、审批和监督,目前已举办六届,与山花奖、骏马奖并称中国三大专业领略艺术大奖。

纪念碑

1978年6月12日,郭沫若在北京逝世;根据其遗嘱,郭沫若的骨灰洒在山西昔阳县大寨人民公社的梯田中。大寨专门为他建了纪念碑。 大寨郭沫若纪念碑

大寨郭沫若纪念碑

大寨郭沫若纪念碑

大寨郭沫若纪念碑郭沫若广场

1988年9月20日,中国科学技术大学三十周年校庆,学校举行郭沫若铜像揭幕典礼,严济慈为郭沫若铜像题词:“在建校三十周年之际敬立郭沫若像,缅怀郭沫若校长为首创建的中国科学技术大学之业绩。‘郭沫若像’四字系邓小平于1987年11月28日亲笔题写。”

故居纪念馆

重庆郭沫若旧居暨国民政府军事委员会政治部第三厅和文化工作委员会旧址,位于重庆市沙坪坝区西永镇香蕉园村(全家院子)。旧居占地面积10190平方米,建筑面积1566平方米,建筑风格为清晚期四合院,穿斗结构,小青瓦屋面,斜山式屋顶。 重庆郭沫若旧居

重庆郭沫若旧居

重庆郭沫若旧居

重庆郭沫若旧居2000年9月,郭沫若旧居被重庆市政府列为直辖市后首批市级文物保护单位。2005年3月,旧居修复工程正式启动,6月30日旧居主体工程竣工,并于9月7日正式对外陈列开放。

影视形象

| 出品时间 | 影视 | 扮演者 |

|---|---|---|

1993 | 《重庆谈判》 | 刘纪宏 |

2011 | 《东方》 | 潘广居 |

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯