採矿技术

《採矿技术》由中国有色金属学会採矿学术委员会和中国有色金属工业採矿信息网承办,两大信息交流组织也自然是刊物的顾问委员会。

基本介绍

- 中文名称:採矿技术

- 语言:中文

- 类别:科学

- 主管单位:长沙矿山研究院

- 主办单位:长沙矿山研究院

- 创刊时间:2001年

- 国内刊号:43-1347/TD

- 国际刊号:1671-2900

- 地 址:长沙市麓山南路343号

- 邮政编码:410012

期刊介绍

中国有色金属学会採矿学术委员会的52名委员来自有色、冶金、黄金、化工、核工业等系统的大型矿山企业和与矿业有关的科研、教育、设计单位及行业管理部门,由长沙矿山研究院院长简富昌任主任委员,长沙矿山研究院副院长周爱民、北京矿冶研究总院副院长饶绮麟、北京有色冶金设计研究总院副院长彭怀生、金川有色金属公司副总经理刘同有、铜陵有色金属(集团)公司总经理王善元、国家有色金属工业局规划发展司副司长王春生、中南大学科技处处长吴爱祥任副主任委员,中国工程院古德生院士、于润沧院士为高级顾问,集中代表了我国硬岩开採领域的先进水平。

中国有色金属工业採矿信息网成立于1975年,理事长(网长)单位为长沙矿山研究院,副理事长单位为大冶有色金属公司、江西铜业公司、金川有色金属公司、铜陵有色集团金属公司、中金岭南股份有限公司、金堆城钼业公司、南京铅锌银矿、黄沙坪铅锌矿、柳州华锡集团公司、白银有色金属公司、长城铝业公司、云浮硫铁矿等12个矿业企业单位,是一个矿业企事业单位自愿以单位参加的全国性的矿业信息交流共享团体。现有191个理事单位,包括矿山企业、科研设计单位、高等院校、矿山设备厂商,涉及有色、黑色、黄金、化工和核工业等系统。

《採矿技术》是为了顺应广大矿山企业技术进步与创新的要求, 在长沙矿山研究院的支持下,经湖南省、国家科技部、国家新闻出版署期刊主管部门批准于2001年创刊的公开出版刊物。

《採矿技术》作为中国有色金属学会採矿学术委员会的会刊和中国有色金属工业採矿信息网的网刊,将取代创办于1975年的内刊《有色金属採矿》,并继承原《有色金属採矿》的优良传统,继续植根于广大矿山企业,保持其矿山企业自己的专业性刊物的良好形象,以服务矿山,推广先进实用的技术,沟通、传播国内外信息为宗旨, 为发展矿业竭尽全力。

《採矿技术》正刊为季刊,版面为大16开,设有综合评述、资源开採与综合利用、矿山机电与系统工程、环境控制与保护、矿业经济与管理和信息园地等六个主要栏目,将从不同侧面展示我国矿业发展的成就和业绩。

《採矿技术》作为採矿学会的会刊和採矿信息网的网刊,其读者群除矿山企业的一般科技人员外,学会的委员和信息网的理事都是它的特定读者,这些特定读者一般都是矿山企业的主要负责人或生产技术主管,因而历来为矿山企业所重视。

投稿要求说明

本刊只刊登首发稿。来稿文责自负,为保证作者的署名权和智慧财产权以及防止泄密的需要,作者应自行完成智慧财产权和保密等相关事项的审查。本刊编辑在收稿后2个月内,确定该文是否刊用,并发函通知作者。为适应我国信息化建设,增强论文的传播效果,提高作者及本刊在知识信息交流中的地位,本刊已加入清华、万方、维普等期刊全文资料库,,凡在本刊上发表的论文,即认为作者默认并同意其论文被以上资料库收录使用,在向国内外文献资料库检索机构报送时,不再徵求作者同意。稿件一经刊出,即付稿酬,包括上述资料库的稿酬(合着的文章稿酬统一寄第一作者),本刊编辑部对来稿有文字修改权,对所发稿有相应着作权。

作者投寄的稿件请附寄相关电子档案。电子档案格式最好是方正书版,Word系统生成的文档格式,其他格式的档案均应转换为.rtf格式或纯文本档案(图片另附)。

来稿要求

来稿应是有创新思想(新的方法、新的思路、新的概念、新的交叉学科或新的发现等)的论文;有重要意义(对本研究领域或相关领域有重大促进作用,或有可能促成新的交叉学科生长点,或对矿业有重要的影响等等)的研究报告,评述矿业各有关领域的最新进展(应评述结合,而不是只述不评)的文献综述等。稿件要求主题突出,论点明确,数据可靠,内容充实,层次清晰,结构完整,论证严谨,文字精炼,标点準确。文稿篇幅(含正文、图、表、参考文献):原则上2500~4000字左右,文献综述性论文,一般不超过8000字。

高引论文

侯万荣,李体刚,等.我国矿产资源综合利用现状及对策,2006-3,被引80次

李管; 曾庆田; 贾明涛.数字矿山整体实施方案及其关键技术,2006-3,被引73次

范立民,王国柱.萨拉乌苏组地下水及採煤影响与保护,2006-3,被引28次

注意事项

文稿内容应包括标题、作者姓名、作者工作单位、文摘、关键字、中图分类号、正文、参考文献。

文稿卷面:用A4纸列印。用5号字,行间距等于1倍字高,各边空白不小于30 mm。文稿首页下方应有作者简介和基金项目等注释,注释文字格式为:

作者简介:第一作者的姓名(出生年-),性别,出生地,职称,学位,主要研究方向等。

基金项目:基金项目类别(项目编号)。本刊对国家自然科学基金资助项目,省(部)级以上重大攻关项目和开放实验室研究项目等优秀论文优先发表。

中文标题一般不超过20字。应準确、简明地反映文章内容,避免使用未约定俗成的缩写词、字元、代号等。

作者姓名按署名顺序排列,姓名之间以逗号分隔。

作者工作单位应写正式全称,不用简称,后加省名、城市名、邮政编码。多位作者不同单位时,请在作者姓名右上角用数字与作者单位一一对应,同一名作者跨多个单位时,在该作者姓名右上角用数字区分(数字间用逗号间隔)。

文摘应包括研究目的、研究方法、研究结果和研究结论4个层次。研究方法中可有主要的原理、边界条件,使用的主要设备、仪器或软体;结论中可有成果或套用情况。

中文文摘字数不少于150字。

关键字应根据文章内容和创新点,规範写出3~5个。关键字应包罗该文所有主题概念、实际代表文献所讨论的主要内容、手段方法等且专指度高,关键字词与词之间用分号分隔。

量的符号与量单位的符号: 严格执行《中华人民共和国国家标準GB3100~3102-93量与单位》的规定,正确使用量的符号与量单位的符号。

正确使用字元的正体和斜体。量的符号(如:x, y, z)、一般函式(如:f(x))等用斜体。矢量(向量)、矩阵、 张量的符号用黑斜体。SI词和量单位应该用正体,量数值与量单位之间空1/4汉字的间隔。如“10毫米”应写为“10 mm”,不应写为“10mm”或“10mm”。叙述性外文文字、化学元素符号、缩略语、仪器的规格型号、文字的上下角标等、 某些常数的符号(仅限自然对数的底e,圆周率π, 複数的虚部i或j)、各种字母的数字运算符(如:微分号d,连加号∑,矩阵转置号T,以及lim, min, max, lg, ln, lb, sin,等等)用正体表示。数字一律用正体表示。

数值的表示: 合理使用SI词头或10的幂,使量的数值範围在0.1~999之间。 合理地选取数值的有效位数。数值中小数点向左或向右的数字超过3位数时,从小数点算起,向左或向右,每3位空1/4汉字,如“π=3.141 592 6”。

层次标题序号: 採用阿拉伯数字分级编码。一级标题使用1, 2,3,…;二级标题使用1.1,1.2,1.3,…。序号左顶格,末位数码后不加标点,空1字排文字。引言不写编号和标题。

图片、表格、引文、公式、定理等的序号均要按其在正文中被引用的顺序, 全文统一用阿拉伯数字顺序编码。例:图1、表2、文献[3]、式(4)、定理5等。

插图的数量: 图应精心设计,力求少而精(一般不超过5幅)。插图在文中的位置:应随文给出, 先见文后见图。插图要有图号和简明扼要的图题。分图要有分图号和简明扼要的分图题。墨线图:图形规正,墨色黑,线条匀,主、辅线粗细分明。轮廊用粗线,粗线宽度为0.35 mm(1.0p);尺寸线、坐标轴用细线, 细线宽度为0.18 mm(0.5p)。直角坐标的函式图只画坐标,不画其他框线;坐标刻度方向朝图内。坐标分度值宜为2,5的整倍数。照片或灰度图:应主题鲜明,反差适当,边界规正,注明方向。 图片需指明放大或缩小的比例时,应当在图上以标尺表示,而不应使用“倍数” 或“分数”。图的宽度一般不要超过7.5 cm或15 cm。图中注字一律用7 p字。汉字用正方形宋体字; 英文和数字用Times New Roman字型。

表格(指量表)应使用三线表表示。“三线”指表头顶线、表头底线、 数据表底线。表格的宽度:最好控制在24个汉字(相当于48个字元)以内。表格的位置:应随文给出,先见文后见表。表格要有表格序号和简明扼要的表题。

参考文献:只列出在正文中被引用过的、新的、重要的、正式发表的文献资料,本刊要求投稿时参考文献篇数不少于5~10篇,为反映本领域最新研究成果,建议适当引用本刊和相关期刊最近两年发表的文章。参考文献请按文中引用的顺序附于文末,採用顺序编码制。在参考文献表中: 作者不超过3个的姓名全写, 超过3个的,余者写“, 等”或“, et al”。 姓名之间用逗号分隔。中外作者的姓名一律“姓前名后”。国外作者姓名的名字部分应缩写,缩写后不加缩写点。几种主要参考文献的格式(其中空格、 标点符号照写)举例如下:

连续出版物:[标引序号]作者. 文题[J]. 刊名,年,卷(期):起始页码-终止页码.

专着:[标引序号]作者. 书名[M]. 出版地:出版者,出版年.

译着:[标引序号]作者. 书名[M]. 译者. 出版地:出版者, 出版年.

论文集:[标引序号]作者. 文题[A]. 编者. 文集 [C]. 出版地: 出版者, 出版年. 起始-终止页码.

学位论文:[标引序号]作者. 文题[D]. 所在城市: 保存单位, 年份.

专利:[标引序号]申请者. 专利名[P]. 国名及专利号, 发布日期.

技术标準:[标引序号]技术标準代号. 技术标準名称[S].

技术报告:[标引序号]作者. 文题[R]. 报告代码及编号, 地名: 责任单位,年份.

报纸文章:[标引序号]作者. 文题[N]. 报纸名, 出版日期 (版次).

线上文献(电子公告):[标引序号]作者. 文题[EB/OL]. http://…,日期.

光碟文献(资料库):[标引序号]作者. [DB/CD]. 出版地: 出版者,出版日期.

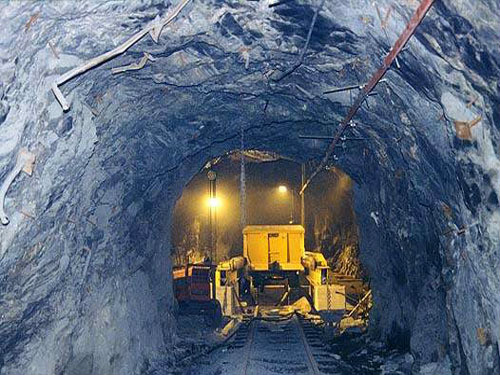

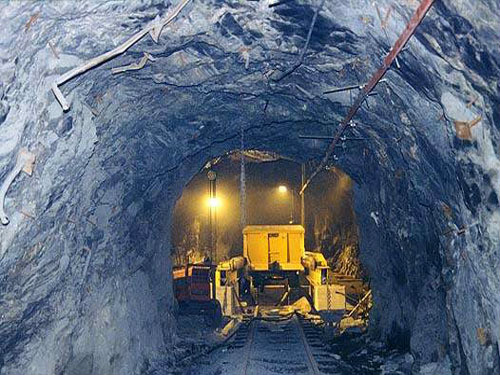

单层崩落採矿技术

(一)方法特点

单层崩落採矿法主要套用于开採顶板不稳固的缓倾斜薄矿体。采幅高度一般等于矿体的厚度,但很少超过3m;採矿时,工作面附近显露的顶板需要人工支护,回採向前推进到一定距离时,要进行放顶,崩落的顶板岩石充满採空区。因此,放顶工作是单层崩落法回採作业循环中重要环节。

(二)主要方案

单层崩落採矿法分为长壁式单层崩落法、短壁式单层崩落法和进路式单层崩落法。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯