昌都宗教文化

多样的宗教文化是昌都地区典型的文化现象。昌都地区的宗教文化类型有原始宗教本教,藏传佛教,伊斯兰教和天主教。在藏传佛教内部,存在不同教派,诸如宁玛派、噶举派、萨迦派、格鲁派等。

基本介绍

- 中文名称:昌都宗教文化

- 地理位置:西藏昌都

- 着名景点:宗教文化

宗教文化

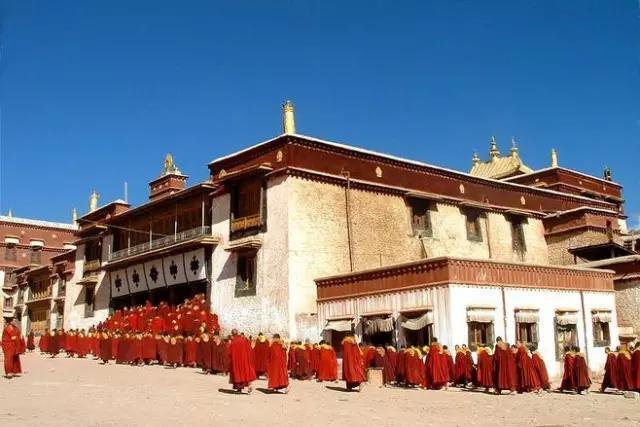

昌都历来素有西藏宗教圣地之誉,多样的宗教文化是昌都市典型的文化现象。昌都市的宗教文化类型有原始宗教类型苯教、藏传佛教、伊斯兰教和天主教,显示出昌都包容大势的气度。在藏传佛教的内部,包括不同教派:黄教(格鲁派)、红教(宁玛派)、花教(萨迦派)、白教(噶举派)。

与多样化的宗教文化相对应的是众多的寺院和具有强烈神秘色彩的寺院文化。民主改革以前,昌都地区共有藏传佛教寺院703座,其中格鲁派寺院322座,宁玛派寺院212座,噶举派寺院117座,萨迦派寺院52座。孜珠寺是昌都地区最大的本教寺院,保留着许多许多古老的宗教和文化习俗。强巴林寺是格鲁派在昌都地区最大的寺院;噶玛寺是噶玛噶举派的祖寺,该派的黑帽系高僧最早採取活佛转世来解决其寺院住持的继承问题,开启了活佛转世的先河。类乌齐寺是今存不多的达拢噶举派的寺院。位于卡若区城的清真寺和芒康县盐井地方的天主堂,是外来宗教对昌都宗教文化的影响的具体表现。

宗教节日是寺庙文化的重要表现形式,包括正月一日到十五日的酥油花灯节。藏曆四月十五日纪念释迦牟尼而举行的“萨噶达瓦节“、七月三日至十五日“央勒节”(夏令安居节)、九月二十二日的“拉白节”(降神节)、十月二十五日的“燃灯节”(纪念宗喀巴大师圆寂日)、十二月二十七至二十九日的“古庆节”(跳护法神舞)。

宗教节日

(1)酥油花灯节

每年藏曆正月十五日,强巴林寺集中所有的活佛、“格西”、喇嘛举行祈愿大法会,内容包括诵经、供佛、辩经等。十五日晚,在寺院四周搭起象徵佛祖和强巴林寺三大活佛、强巴林寺创建人的5座酥油花架,高者达8米,低者约5米。花架以职位高低排列,分别供奉宗喀巴、持莲花观世音、帕巴拉、佛子谢瓦拉、金刚手加热活佛、向生·西绕松布等的塑像。花架的四周用金纸和有色酥油做成八宝吉祥(吉祥结、妙莲、宝伞、右旋海螺、胜利幢、金鱼、金轮、宝瓶)、八瑞物(明镜、优酪乳、长寿茅草、木瓜、右旋海螺、牛黄、黄丹、白芥子)等。

(2)萨嘎达瓦节

藏曆四月被称为“萨嘎达瓦”(即氐宿月),昌都各大格鲁派寺庙都要举行活动。相传佛祖释迦牟尼于藏曆四月十五日降生、成道、圆寂。因此,藏族人民把四月视为有造化和吉祥的月份。“萨嘎达瓦”期间,寺院举行各种佛事活动。在“萨嘎达瓦”月的前半个月,广大城乡居民和农牧民民众戒杀生,有的戒食肉,有的戒酒。每个信徒都虔诚地转着经筒,请喇嘛到家里诵经,供百盏、千盏酥油灯。有条件的对主尊佛像涂金,佛像前供千盏酥油灯,发放布施,给僧众烧茶敬食,在转经路边的玛尼堆旁煨桑烟、焚香祭神,沿转经路行善接济乞丐。到了一定时候,有的民众会到林卡或草坝是上享用食物,唱歌跳舞。

(3)央勒节

“央勒”意为夏令安居。每年藏曆七月三日至十五日寺院举行隆重的夏令安居仪轨节。节前所需物品全部由昌都寺司库提供,把全部物资运送到大绒觉恩木(原帕巴拉活佛的夏令寺院),并在寺院前的草坝上搭好华丽的帐篷,帐中摆藏床、垫子,并设定佛龛,陈列糖果等食品。

七月四日开始,寺院邀请朵麦总管和官府的近卫及官员办事人员举行三天盛宴。然后由总管府和寺院双方出资继续夏令居七天。在盛宴期间,总管府从兵营中调派士兵表演藏戏《洛桑王子》《顿月顿珠》《嘎拉旺布》等剧目。寺院派该寺“阿确扎仓”的喇嘛(即已下乡登门串户诵经的僧团)表演独具昌都寺特色的藏戏《拉鲁普雄》《斯郎多王子》《释迦十二行转》等剧目。

(4)拉白节

每年藏曆九月二十二日称为“拉白”节,即降神节。藏曆九月二十八日又称帕巴拉活佛圆寂诵经日,寺院集中全寺僧人进行诵经祈祷,给神殿中的所有佛像敬供品,同时向全寺僧人发放布施,祈愿还净。广大民众纷纷到寺院焚香、煨桑烟祈祷,进行供奉,添每一盏酥油灯,朝佛转经,接济乞丐,祈求佛祖保佑世上万物生灵。

(5)安确节

“安确”意为燃灯节,也是僧众换袈裟日(準备冬衣)。每年藏曆十月二十五日是藏传佛教格鲁派祖师宗喀巴的圆寂日。夜幕降临,城镇和农村牧区每个家庭的房顶或院墙上、窗边上闪烁着一排排的酥油灯。当夜深人静时,从高处望去,整个城市灯火辉煌。在灯光闪烁的寺院大殿顶上,喇嘛不时吹奏起长号和唢吶。虔诚的人们手捧藏香、柏树枝,涌向寺院朝拜神灯,拜佛转经,在桑火上加添柏树枝,诵经祈祷,以表示对祖师宗喀巴的敬意。

(6)古庆节

每年藏曆十二月二十七日至二十九日,寺院举行隆重的“古庆”(跳神护法)活动。“古庆”节期间,远近乡村及城镇居民身穿节日盛装,到寺院观看一年一度的跳神舞。在庄严的长号和唢吶声中,装扮护法神的喇嘛头戴各种不同护法神的面具,挥舞着各种降妖驱魔的法器,跳起使人毛骨悚然的神舞。

二十九日这天的“古庆”仪式最为重要。这天上午继续跳神,下午跳护法神舞的同时,几十名僧俗把“宁嘎”(用糌粑制的魔鬼身躯)抬置于舞场中央,面戴各种面具的护法神把握在手中的不同法器对準“宁嘎”跳起驱魔舞。然后,僧俗民众联手在护法神驱赶妖魔的仪式中,把“宁嘎”抬到寺院外面较远的地带,抛置于架好四方形乾柴草堆上,浇油焚烧,同时全体喇嘛、活佛及护法神齐诵咒经,俗人鸣枪,手舞长刀,成千上万的民众齐声高吼驱赶妖魔。人们认为通过这个仪式妖魔已被消除,相信来年一定风调雨顺、人畜兴旺、安康吉祥。

民族节日

- 1.藏曆新年——“洛萨”

藏曆新年是藏族人民一年中最隆重的传统节日之一。从藏曆十二月初,各家便忙碌着準备过年,包括準备过年时吃、穿、玩、用的东西,农民们在一个装满肥土(此土是从地里挖出的最好的肥土)的瓦盆里种上早已浸泡好的青稞、小麦种子,置于温度较高的地方,育出青苗。牧民们準备一个象徵吉祥如意的羊头,并用酥油修饰装点。

从藏曆十二月下旬开始,各家準备酥油、青油、白面,并陆续油炸成果子,同时製做装“琪玛”(酥油、糌粑、糖拌成的粉)用的五穀斗。此斗从中间隔开,一半装“琪玛”,一半装炒好的小麦颗粒,上面再插上饱满的青稞和小麦穗头(祝愿来年丰收),象徵吉祥。

除夕前两天(藏曆十二月二十八日),家家进行大扫除,扫除一年四季被灶烟燻黑的烟尘,清扫房子内外的垃圾。二十九日凌晨把清扫的烟尘分成九堆排成一行倒在人畜必经的路中间,并将全家洗髮后的髒水也泼在路上。认为髒水和烟尘倒在路上被千人踩,万人跨,可以免除一切不吉及灾难,来年无病无灾,幸福安康。晚饭前,在打扫乾净的灶房墙中央用红泥涂色,或用彩笔画上“喷焰未尼”和日、月、星以及八吉祥等图案。丁青、贡觉等地的农村牧区,在灶的左边用白粉画上“拥仲”符号象徵吉祥永恆。炊烟薰黑的房梁和檩木上点上一排排白粉点,象徵来年家人安康,粮食丰收,牲畜兴旺。到晚上全家团聚,共享象徵辞旧迎新的“古突”,“古”意为九,“突”意为粥,可译为腊月九粥,是用五穀、肉、人参果、奶渣、水果类合熬的粥。

关于“古突”有三种不同的说法,有的地方说:数字九非常吉利,因此各大小寺院选用腊月的九日,举行“古舵”(舵意为驱妖赶魔)大法会。而且人们认为选择九日出征定能凯旋而归;有的地方说:吃上“古突”寿命能增九年,选择九日外出办事,也能化凶为吉;有的地方因“古日”(意为弯曲)与“古”谐音,“古日”也成了讚美词,如初三的月亮是“古日”、饱满的麦穗是“古日”、锋利的宝刀是“古日”、百岁的老人是“古日”、锋利的镰刀是“古日”,等等。总之人们相信数字九最为吉祥。因此这天晚上,全家团坐,在欢笑声中一边享用“古突”,一边憧憬来年的美好生活。

除夕当日,各家根据经济条件,在佛龛的中央摆上各种食品,同时家家炖牛羊头、肉类、人参果,作“推”(酥油、奶渣、糖三合一做成的一种长方形固体食物)。家中铺上漂亮的卡垫,人人穿上新装。

昌都一带过年,家家必须炖牛头或羊头。人们常说,“藏族过年吃牛头,汉族过年放鞭炮”。认为过年不吃牛羊头,等于没有过新年。

大年初一,全家老小一大早起床,当雄鸡初鸣后,老年人进佛堂,烧香供祭品,叩头作揖。青年男女背上水桶(农村牧区多用自製的木桶)到河边,或泉水,或溪水边争抢新年第一道圣水。民间传说,新年黎明时分,谁能争得第一道圣水,此水便是金水银水。如果用此水来熬初一的茶,喝后对健康很有益。到河边的人,先煨桑,在桑烟中撒五穀,“苏糌”(酥油、糌粑合拌的粉专门用来焚烧、祭神、祭亡灵),大茶、果子等敬新年之神,并祈祷世上所有的生灵吉祥安康。

初一早餐时,一家人穿好新装,按辈就坐,家庭主妇双手举起“琪玛”斗,祝全家新年“扎西德勒”(吉祥如意)。接辈份从高往低依次用拇指、食指和中指捏“琪玛”向空中撒三下,敬酒、敬茶用无名指在碗中醮一下,向空中弹三次,均表示敬三宝(菩萨、喇嘛、经文)。年青人给长辈献哈达祝福长寿,长辈回敬祝年青人万事大吉,事业有成。相互祝福后,享用早餐糌粑、酥油、奶渣、推、饼子、果子、人参果、牛羊肉等。

初一这一天,一般一家人团聚,互不走访。初二亲朋好友相互拜年,敬献哈达。互祝“罗萨扎西德勒”(意为新年吉祥如意),表示良好的祝愿。

初三是朝佛日,也可把这一天称为服装展示日。人们穿上最华丽、昂贵的盛装,佩戴各种珍贵的装饰品(九眼珠、红珊瑚、金银首饰、护身盒、银刀等)。早餐后,手捧哈达、藏香、熬好的酥油、柏树枝、果子等,成群结队涌向朝佛路上。人们一边煨桑,一边转寺院,藉此机会互相展示自己的服饰。此时人们会议论,谁的衣服最华丽、昂贵,谁佩戴的装饰品价值高;哪家的小伙子英俊潇洒,哪家的姑娘漂亮迷人等。转完寺院后,人们纷纷来到寺院内的各大小神殿向佛尊献哈达,为酥油灯添油,为家中去世的人而布施,焚烧写有逝者名字的纸片,给乞丐发放食物或钱(乞丐也选此日到寺院向朝佛人群乞讨食物钱财)。

在农村牧区,有的民众到寺院转经朝佛外,多数人要到神山祭山神。人们把马具装饰一新,驮上丰盛的饮食,穿好盛装,佩戴护身盒、长刀、藏式火药,如同出征,骑马宾士到自己所崇拜的神山集会。先在山顶的嘛呢石堆上竖起五颜六色的经幡、煨大堆桑火,供祭品,向天空抛撒五穀和“龙达”祝福运气亨通。鸣放火药、放开嗓门、高声吼喊“拉加罗”(意为胜者永远是菩萨),诵嘛呢经,并祈祷山神的保佑。

初三这一天,不管是朝佛转寺院的城乡居民,还是转山祭山神的农牧民民众,到下午人们都会自发性地聚集在大街小巷,农牧区则在草坪上,一边喝青稞酒,一边跳舞。昌都城镇的居民喜欢跳粗犷奔放的锅庄;芒康、左贡一带的民众喜欢跳轻柔优美的弦子舞;丁青、类乌齐等地的民众喜欢跳牧区“卓舞”和热巴舞。

初四开始亲朋好友相互拜年,直到正月十五。

昌都各地方过年的习俗大同小异。只有少数农村牧区过年比藏曆年要早一个月,人们把此年称为“洛穷”(意为小年)或“比户洛萨”(意为过了新年后幼牛、羊羔能吃上青草,很少死亡)。

2.昌都地区节日耍坝子——“萨列”

昌都人民十分热爱大自然。每年藏曆五月到六月间,人们携带被褥及足够几日用的美食佳酿、帐篷、锅碗等生活必需品,骑马或徒步到鲜花盛开、水草丰茂的草坝上,或到有温泉有溪流的山林草坝间,搭起帐篷、铺上卡垫,尽情地享用酒食、唱歌、跳舞、打靶、对山歌、猜谜语、赛马、玩游戏等,尽兴方归。

3.“仲确节”

“仲确节”是类乌齐一带最悠久的传统节日。在藏语中“仲”即“供奉”,“确”即“修习”的意思。从字面上解释,“仲确”即“修行仪轨节”,每年藏曆六月十五日举行。

公元1320年,噶举派的高僧乌金贡布亲自主持修建了达壠噶举派主寺“查杰玛”(意为光彩耀目)大殿,并于1326年竣工。为了酬谢当时修建“查杰玛”大殿的广大僧众、外来工匠和教徒,寺院选定藏曆六月十五日为吉日,举行隆重的宗教颂讚仪式,从此这一天定名为“仲确节”。人们传说,谁要是能在“仲确节”期间拜佛许愿,则做买卖就能如愿以偿。

后来随着时间的推移和人们生活的需要,尤其是八十年代改革开放以后,这个单一的宗教节日逐渐演变成为既有宗教仪式,又有现代民间物资交易的综合性节日。因此,如今也有人称“仲确节”为物资交易节。参加节日交易的除本县、本地区的个体商人外,还有来自西藏其他地方的商人。

节日期间,寺院集中所有的高僧、活佛、喇嘛举行隆重的防冰雹、霜等自然灾害和祛除疾病的诵经仪式。反覆诵“十六尊者经”、“呼各尊护法神经”和民众敬献布施祈求念诵的经文等。祈祷菩萨保佑,人畜安康,五穀丰登。

远近农牧区的民众穿上洁净的衣服,带上青稞酒、食品等,扶老携幼,纷纷来到“查杰玛”大殿后山,有名的“德曲颇章”(胜乐宫殿)神山朝佛,朝拜各种神迹手印、“格萨尔王”神马的蹄印、石刻神像及经文。到神山顶峰朝拜历代噶举派高僧修行的禅洞,到神泉边煨桑,供祭品、撒五穀、茶水和牛奶,青稞酒。在泉边千年柏树上挂满染成五颜六色的羊毛以象徵吉祥。在鲜花盛开的草坝上或竖起经风幡,或捡几块小石头修一座座小屋(相传人死后49天内灵魂转游人世间期间的宿房)。

朝完神山,人们又纷纷云集山腰松柏茂密、鲜花盛开的“康珠卓然”(度母舞场)草坝上,跳几圈讚颂“三宝”和山水草木的锅庄,然后下山又聚在神山脚下的“波泽卡”(移来的草坝)一边享用美酒佳肴,一边唱歌,跳“卓舞”。此外来自丁青一带的民间艺人表演精彩的“奥妥热巴”(相当于杂技)。还举行赛马、摔跤、抱石头等民间娱乐活动。

4.昌都地区节日赛马节

每逢藏曆五至六月,昌都地区的江达、类乌齐、贡觉、察雅、八宿一带要举行多种形式的民间赛马节。在昌都每位年迈的老人都会说“康区举行的赛马节,是藏族英雄格萨尔王留给后人的节日”,据《格萨尔王传》中赛马登位的一段记载,格萨尔在一次赛马会上骑着光背马,战胜群雄,夺冠后当上岭国王。从此,草原上的骑手们都以藏族英雄格萨尔为荣,根据本地的实际,举行各种形式的赛马盛会,这种盛会已成为古今昌都农牧民民众中最持久、最普遍的社会性活动。

赛马比赛的内容主要包括,跑马打、射箭、拾哈达、大跑比速度,小跑比步子,驰马献技艺等。夺冠者将受到人们的尊敬和奖励,把骑手誉为格萨王似的英雄,把骏马誉为神马。

5.昌都地区节日沐浴节

每年藏曆七月上旬,在昌都广大农牧区和城乡有一周的民众性洗沐清洁日。据民间传说,藏曆七月三十至八月初六间天空出现“澄水星”,其星光照射过的水均成药水,能治百病,因此在这一周内,男女老少纷纷来到河边或溪水边,或泉水流淌的地方,洗个舒服又乾净的澡,洗净身上所有的污秽。

6.昌都地区节日听咕咕节

从古到今,昌都人把“咕咕”(布穀鸟)看作是春的使者,专为人类报送春的喜讯。传说咕咕是天神的宠物,上天每年要派咕咕到人间,送去春的温暖,把人们从严寒中解救出来。咕咕优美的欢叫声,使人间春暖花开,万物生长;使疲塌无力、身躯酥软的人们顿时精神抖擞;使瘦弱牲畜从此膘肥体壮。因此人们把咕咕当作是吉祥神鸟。

每年藏曆三、四月间,人们走出家院,扶老携幼,带上各种食品,走到田间的柳树下,到林卡或青山秀水的地方,团团围坐,边吃东西,边聚精会神地听神鸟“咕咕”叫声。认为谁能在酒足饭饱之时听见“咕咕”的欢叫声,能使其在这一年不会挨饿,并万事大吉。并是空腹听见“咕咕”的叫声,认为不吉利,在这一年则会经常挨饿,办事也不顺利。谁要是没有听到“咕咕”的叫声,认为这一年此人会耳聋眼花,疲塌无力,在昏聩中度过一年。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯