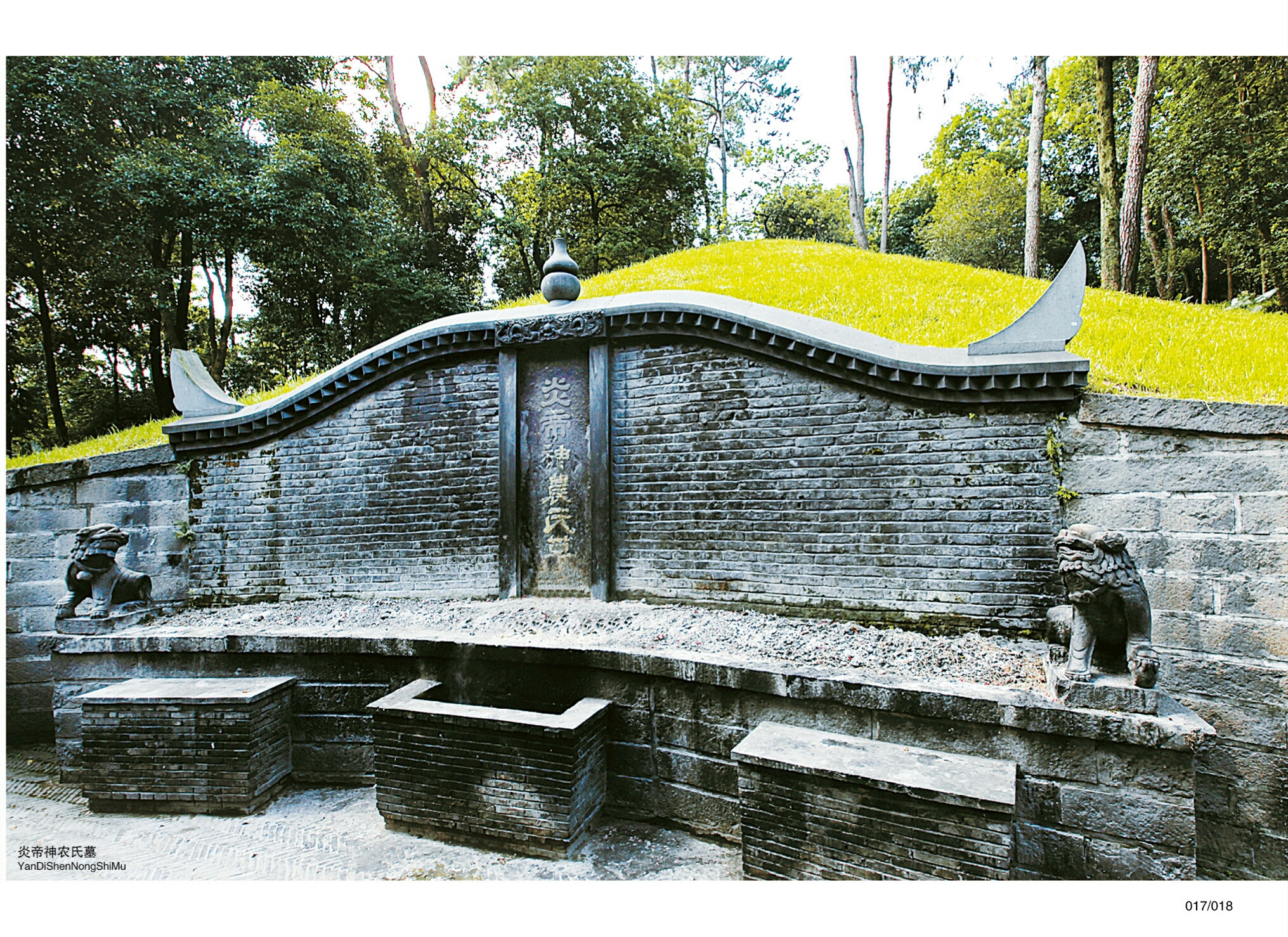

炎帝陵(湖南株洲炎陵县炎帝陵)

炎帝神农氏“以姜水(今宝鸡境内)成”,葬于“长沙茶乡之尾”即现在的湖南省株洲市炎陵县炎帝陵(the Mausoleum of Emperor Yandi in Zhuzhou)。

炎帝陵是中华民族始祖炎帝神农氏的安息地,享有“神州第一陵”之誉。它坐落于株洲市炎陵县城西17公里处的鹿原陂。现为国家级风景名胜区、全国重点文物保护单位、全国爱国主义教育示範基地、中华全国归国华侨爱国主义教育基地、国家AAAA级旅游景区、国家首批非物质文化遗产、湖南十大文化遗产、新潇湘人文八景、海峡两岸交流基地、湖南省最佳景区。炎帝陵祭典被列入了国家首批非物质文化遗产和被评为全球最具影响力的根亲文化盛事。主要建筑有炎帝陵殿和神农大殿。

炎陵是中华民族始祖炎帝神农氏的安寝福地、全球华人的精神家园。

基本介绍

- 中文名:炎帝陵

- 外文名:the Mausoleum of Emperor Yandi

- 炎帝出生地:宝鸡姜水

- 炎帝安寝地:湖南株洲市炎陵县鹿原镇

- 别称:神州第一陵

- 景区级别:国家AAAA级旅游景区

- 景区资质:国家级风景名胜区

- 开放时间:08:00~17:30

- 门票价格:78.00元

- 着名景点:炎帝陵殿、神农大殿

- 景区面积:核心景区5km2,规划111.86km2

- 建议游玩时长:3小时

- 适宜游玩季节:3月--5月、9月--11月游玩最佳

沿革

关于炎帝神农氏安葬地的记载,最早见于晋代皇甫谧撰写的《帝王世纪》炎帝“在位一百二十年而崩,葬长沙。”宋代罗泌撰《路史》就记述得更具体:炎帝“崩葬长沙茶乡之尾,是曰茶陵。”据地方史《酃县誌》记载此地西汉时已有陵西汉末年绿林、赤眉军兴邑人担心乱兵发掘,遂将陵墓夷为平地。唐代,佛教传入,陵前建有佛寺,名曰“唐兴寺”,然而陵前“时有奉祀”。 炎陵县炎帝陵

炎陵县炎帝陵

炎陵县炎帝陵

炎陵县炎帝陵炎帝陵自宋太祖乾德五年建庙之后,迄今已有千余年历史,随着历代王朝的兴衰更替,炎帝庙也历尽沧桑,屡毁屡建。

宋太宗太平兴国年间(公元967—983年),朝廷将事官虑炎帝陵地僻路险,舟车不便,奏请将炎帝庙迁至茶陵县城南,宋太宗诏许,即移鹿原陂炎帝庙于茶陵县城南五里处。此后凡二百余年,朝廷官府祭祀炎帝神农氏的活动,均在茶陵县城南炎帝祠庙进行,鹿原陂炎帝庙几近湮没。

宋孝宗淳熙十三年(公元1186年),衡州守臣刘清之鉴于炎帝陵没有炎帝庙,反而保留唐代的佛寺,有点不伦不类,于是奏请朝廷,废陵前唐兴寺而重建炎帝庙。

宋宁宗嘉定四年(1211年),析茶陵军之康乐、霞阳、常平三乡置酃县。此后,炎帝陵所在地鹿原陂即属酃县境地,隶属衡州府管辖。

宋理宗淳祜八年(公元1248年),湖南安抚使知潭州陈奏请朝廷为炎帝陵禁樵牧,设守陵户,并对炎帝祠庙进行了一次大的修葺。

宋代以后,元代近百年间,朝廷只有祭祀炎帝陵的活动,而未有诏修炎帝陵庙的记载。

明代有关炎帝陵庙的修葺史书记载颇详。较大规模的修葺有三次:

洪武三年(公元1370年),明太祖朱元璋即位后,诏命遍修历代帝王陵寝,“发者掩之,蔽者葺之”,由此炎帝陵庙也得到了一次全面修葺。翌年修葺竣工,旋遣国史院编修雷燧来炎帝陵告即位致祭。

嘉靖三年(公元1524年),由酃县知县易宗周主持。这次重修是在原庙旧址上拓宽兴建。新庙的建筑格局为:主殿名“圣容殿”,殿内塑炎帝神农氏祀像,殿外建一高阁,宽敞如殿。阁下为陛道,中为丹墀,纵横数丈。东西庑各三间,前列三门,四周建有垣墙。墙内有大道绕阁,沿墙行可以直达殿后陵寝。整个殿宇陵寝连成一体,基本上改变了旧庙原貌。

万曆四十八年(公元1620年)。此次修葺距前已有百余年历史,炎帝陵庙久经风雨剥蚀,日渐颓坏。酃县县令目睹庙宇日非,恻然伤感,于是派人于路旁募款,发起整修。新庙规模因循旧庙,但庙貌大为改观。东阁学士吴道南撰有《重修炎帝陵庙碑》,记载了这次修葺盛举。

清代对炎帝陵庙的修葺有据可查的约有9次。

顺治四年(公元1647年),南明将领盖遇时部进驻炎陵,屯兵庙侧,炎帝陵庙惨遭破坏。是后,当地官民士绅及时进行了补葺,但由于战争频仍,资金缺乏,修葺未能完善。

康熙三十五年(公元1696年),清圣祖玄烨遣太僕寺少卿王绅前来炎帝陵告灾致祭。王见陵庙栋宇损坏严重,入告于朝,奏请修葺,圣祖準奏。由酃县知县龚佳蔚督工,整修一新,但是未能恢复前代规模。

雍正十一年(公元1733年),知县张浚奉文动用国帑,按清王朝公布颁行的古帝王陵殿统一格式重建,陵庙也统称陵殿而正其名。这次修建奠定了炎帝陵殿的基本形制,形成了“前三门——行礼亭——正殿——陵寝”的四进格局。整座陵殿为仿皇宫建筑,气势恢宏,体现了我国古代建筑的传统特色。

清朝最大的一次修复是在道光十七年(公元1837年),由知县俞昌会主持、当地士绅百姓募资捐款所进行的一次重修。重修工程自孟夏开始,年底竣工,费时8个月有余。这次重修后的炎帝陵殿,高大宽敞,金碧辉煌庄严肃穆,蔚为壮观,各附属建筑,依山傍水,错落有致,与主殿相辉相映,形成了一个统一的整体,也为炎陵山增添了无限秀色。

此后,鹹丰、同治、光绪、宣统各朝,均未见史书有修葺的记载,但同治十二年版《酃县誌》所载炎帝陵殿形製图,又与道光年间所建之陵殿有异,其间很有可能作过修葺而未入志。

民国年间炎帝陵殿的修葺活动,据有关文字记载有4次。

民国四年(公元1915年),酃县知事瞿燮捐资百元连同炎帝陵修葺费14元交人筹措修复,土木将兴,旋因湘军驻陵侧,以至无法施工而作罢。

民国十二年(公元1923年),因连年兵祸,陵庙倾圯在即,酃县政府再次呈文请修,湖南省政府拨款500元,令县长欧阳枚鸠工修葺。

1936年。酃县县长夏礼鑒于“炎陵殿宇年久失修,多已损坏”于年初组建了修复炎陵筹备委员会。但是半途而废修复计画未能实施。

1940年第九战区司令长官兼湖南省政府主席薛岳主持的一次大修。1940年日军犯西南,为防患于未然,薛岳拟将省政府迁酃县炎陵山。是年春,拨专款于炎陵山修建省政府机关办公用房和员工宿舍,修筑了茶陵至酃县炎陵山的简易公路,同时对炎陵殿宇进行了全面修葺。

新中国成立后,炎帝陵被列为湖南省重点文物保护单位。1954年除夕之夜,因香客祭祀焚香烛,引燃殿内彩旗,不慎失火,致使炎帝陵正殿和行礼亭被焚。“文化革命”期间,陵殿及其附属建筑又重遭破坏,除陵墓外,全部夷为平地。

炎帝陵殿被焚以后,重新修复炎帝陵殿已成为广大炎黄子孙的强烈愿望。党的十一届三中全会以后,修复条件日趋成熟。1986年6月28日,由酃县人民政府主持,陵殿修复工程正式破土动工,到1988年10月胜利竣工。重修后的炎帝陵殿,规模较前稍有扩大,整个建筑占地面积3836平方米。分为五进:第一进为午门,第二进为行礼亭,第三进为主殿,第四进为墓碑亭,第五进为墓冢。殿外修复了咏丰台、天使馆、鹿原亭等附属建筑。整个建筑金碧辉煌,重檐翘角,气势恢宏,富有民族传统风格。

史记

炎帝神农氏“生于姜水”,葬于“长沙茶乡之尾”即今湖南省株洲市炎陵县的炎帝陵。晋代皇甫谧所着的《帝王世纪》记载:炎帝神农氏“在位一百二十年而崩,葬长沙”。宋代罗泌所着的《路史》记载:炎帝神农氏“崩葬长沙茶乡之尾,是曰茶陵,所谓天子墓者。” 王象之编着的南宋地理总志《舆地纪胜》记载更为具体:“ 炎帝墓在茶陵县南一百里康乐乡白鹿原”。

在王象之写这部地理总志时,炎帝陵尚在茶陵县内。茶陵县是在汉高祖五年,即公元前202年,因茶乡之鹿原陂有炎帝之陵,而以陵名县。茶陵,是因炎帝神农氏在这里种茶及安葬在这里而得名的。在王象之编写这部地理总志不久,即宋宁宗嘉定四年(1211年),朝廷将茶陵县的康乐、霞阳、常平3个乡分出来,建立酃县,自此,炎帝陵就在酃县了。元丰三年(1080年)书成、八年(1085年)颁布的北宋官修地理总志《元丰九域志》关于随州、凤翔府、潞州、衡州的“古蹟”条目的记载是这样的:

随州

季梁庙,按:春秋随之贤臣也,使随侯修政,楚不敢伐。神农庙,在厉乡村,《郡国志》云:厉山,神农所出。厉山庙,炎帝所起也。断蛇丘,随侯见蛇伤,以药傅之,蛇后衔珠以报,即此地。溠水,《左传》:楚人除道梁溠,营军临随涢。汉光武宅。舂陵古城。隋文帝庙。涢水。

──《附录;新定九域志(古蹟;卷一》

凤翔府

邰城,《续汉志》:弃封于邰,徐广曰今斄乡是也;又云郿之斄亭。宝鸡,本秦之陈仓。《三秦记》曰:秦武公都雍,陈仓城是也。西虢,周虢叔所封,是曰西虢。岐山。杜阳山,《诗谱》曰:周原者,岐山阳地,属杜阳,地形险阻而原田肥美。太白山。陈仓山。古骆谷道。郿坞,董卓筑。汘水。磻溪,即太公垂钓之所。上公明星祠,黄帝孙舜妻育冢祠,见《汉书志》。仓颉庙。吕望祠。三良冢。

──《附录;新定九城志(古蹟;卷三》

潞州

长子城,丹朱所筑。黎侯亭,在黎侯岭上。黎侯城,《书》:西伯勘黎。是也。古褫亭,《汉书﹒志》云:铜鞮有上褫亭,下褫聚。长平关,即秦白起坑降卒处。壶关。羊肠阪,见《汉书﹒志》。抱书山,出道书《福地记》。三峻山,有庙。浊漳水,出长子西,见《水经》。潞水,冀州之浸,见《水经》。古余吾城,汉县也。神农庙,有神农井,神农得嘉穀之所,见《地形志》。唐明皇旧宅。潞子庙,春秋时潞子婴儿也。豫让庙。关龙逢庙。冯亭墓,有庙,即韩上党太守冯亭也,见《史记》。冯奉世庙。

──《附录;新定九域志(古蹟;卷四》

衡州

岣嵝山。酃湖。古酃县城。云阳山。后汉蔡伦宅。炎帝庙及陵。罗含墓。杜甫墓。

──《附录;新定九域志(古蹟;卷六》

上述的史籍记载中,只有衡州条目里有炎帝陵的记载。这说明:宋以前史籍所记载的炎帝陵,只此一处。酃县炎帝陵葬的是哪一位炎帝呢?皇甫谧在他的《帝王世纪》中说得十分明白:“《易》称庖牺氏没,神农氏作,是为炎帝。炎帝神农氏,姜姓也。……长于姜水。……位在南方。……又曰本起烈山,或称烈山氏。……自陈营都于鲁曲阜。……在位一百二十年而崩,葬长沙。纳奔水氏女,曰听夭,生帝临魁,次帝承,次帝明,次帝直,次帝厘,次帝哀,次帝榆罔。凡八世,合五百三十年。”在这里,皇甫谧是讲得明明白白的:葬在长沙(即今炎陵县)炎帝陵的是第一代炎帝。之后《补史记﹒三皇本纪》、《路史》等诸史籍均持此说,未见史籍中有其它说法,亦未见有史籍对此提出异议。

祭礼

渊源

炎帝陵祭典是千百年来后人为缅怀炎帝丰功伟德所形成的一套祭祀活动。原始的炎帝陵祭祀活动包括祭天、祭祖、祭神,而封禅和蜡祭、傩舞又是原始祭祀文化中的主要表现形式。蜡祭是原始先民在腊月里庆贺农业丰收的报酬之礼,是农耕文化的重要节庆。传说,在蜡祭的前一天,先民们从四面八方赶来,举行盛大的傩舞。傩舞源于驱疫除鬼仪式,是一种装扮成能能威慑病疫鬼域的面具舞蹈,常常由骠悍健美的青壮年男女戴着与氏族图腾、族徽标誌有关的面具,随着傩乐起舞,以表达期望风调雨顺、平安吉祥的心愿。

自炎帝“崩葬于长沙茶乡之尾鹿原陂(在湖南炎陵县境内)”起,人们就开始地运用多种祭祀方式祭奠炎帝,缅怀炎帝的丰功伟绩。炎帝神农氏成为先民心目中最尊贵和崇敬的始祖。从那时起,先民对炎帝的祭祀仪式越来越隆重。各种祭祀典礼见诸于炎帝陵。除了蜡祭、藉田和祭祀先医之外,祭祀炎帝陵成为重要的祭祀形式。炎帝陵祭祀,见诸史料始于唐代,《路史》曰:“有唐尝奉祀焉”,而民间祭祀炎帝陵则历史更为久远。

官祭

官方祭祀称之公祭或告祭。炎帝陵祭祀,见诸史料者始于唐代,据唐代旧史《路史》说:“有唐尝奉祀焉”。最早有记载的炎帝陵官方祭祀活动在宋乾德五年(公元967年),太祖诏命“建庙陵前,肖像而祀,随之遣官诣致祭”,并“在三岁一举,率以为常”。此后,元、明、清各代对炎帝陵祭祀从未间断。有史记载,明代15次,清代达38次。历朝历代炎帝陵祭祀的名目繁多,以告即位为主,此外还有告禳灾除患、靖边军功、亲政复储、万寿晋徽、先人后事等。据《陵县誌》载,古代官方祭祀炎帝陵,其声势浩大,仪程複杂、讲究。择定祭期,告祭官前期致斋三日,地方官备鼓乐仪仗行一跪三叩礼相迎。告祭官至,各官着朝服跪迎,地方官恭奉御祭文、香、帛安置于龙亭内,迎至公所中堂,各官行三跪九叩。御祭文、香、帛、龙亭由午门入至祭所,钦差官及陪祭各官着吉服由东门入,行一跪三叩礼。祭期前一日,由告祭官司与陪祭官监视宰牲,在陵内进行演礼。祭日四鼓,地方官率领由礼生、执事人、陈设、乐工等组成的礼仪队伍齐集于陵外,五鼓时,告祭官、陪祭官着朝服田东门进入陵内,执事人击鼓三声后,告祭官、陪祭官就位,照部颁布礼,主要的颁布礼是上供烛、奏乐章、迎神、初献、亚献、终献等,告祭宫、陪祭官颁礼完毕,退由西门出。每次官祭都会刻碑文昭于世人。

主祭官是由皇帝亲自选定的,祭文由翰林院撰写。祭品有祭绛香、沉速香、黄绫寿币、龙亭、香帛、御仗等,由户部和工部置办,礼部行文咨取。告祭官从京城启程的日期由钦天监择定。启程前,皇帝斋戒一日,并亲阅仪式,亲授祭文香帛。告祭官至州县后。由地方官陪同前往炎帝陵,祭前斋戒三日,各种礼仪要进行现场演炼。每次祭祀之后,随即镌石铭碑,以示纪念。御祭官将碑文拓片带回,向皇上复命。十分有趣的是,受命祭陵的官员,无不留连这块钟灵毓秀的土地。祭祀之后,都要游山赏水,撰文赋诗,尽兴而归。有的复命后,举家迁移,在此购地置业,安家落户。炎陵欧阳氏之祖欧阳林启,为五代时后晋礼部尚书,祭陵复命之后就在硏水河畔建宅落户。炎陵霍姓之祖霍卷嵩,为元代顺天府通判,随大学士阿沙不花谒祭炎帝陵,“见酃邑山水秀丽,人文尔雅,复命后致仕余干,元至治三年携子同迁酃邑康乐乡里二都”。民国时期,炎帝陵祭祀由省、县政府举办。规模最大的一次是1940年,由湖南省政府主席薛岳委派秘书长李杨敬致祭,告捍卫湘土、抵御外侮的决心。这次祭祀对于鼓舞民气,团结抗日,起到了积极作用。御碑园即据此而建,占地面积6000余平方米。含碑廊、九鼎台、《神农功绩图》照壁等。东西碑廊各长40米,廊壁刊历代御祭文碑51块,刊宋、明、清及近、现代记事文碑5块。

在记事文碑中有一块十分特殊的碑,是以胡耀邦讲话为内容的《为人民多做好事碑》。这是1962年12月上旬,时任共青团中央书记的胡耀邦来到炎陵县(时为酃县)作社会调查,拜谒炎帝陵后第三天在炎陵县机关党员干部会上发表的讲话。东西碑廊之间的九鼎台,有石鼎九只,每只重1.11吨,象徵国家统一、金瓯无缺。碑园北面是《神农功绩图》弧形照壁。壁画长40米,高1.5米,由228块青石板镶成。壁画以炎帝功绩为主题,以原始先民从渔猎到农耕,从穴处到定居这一历史性转变时期的生产和生活为背景,採用线雕手法创作而成。生动形象地表现了炎帝勇于开拓、敢于创新、乐于奉献的伟大实践和高尚情操。

炎帝陵官方祭祀活动演变至今,主要有公祭大典、告祭典礼,其中又分迎宾仪式、引导仪式、祭典仪程、瞻仰仪式、开午门仪式、谒陵仪式和祭文碑揭碑仪式、签名仪式、捐赠仪式等等,祭祀仪程为序曲、敬香、敬花篮、敬供品、开午门、谒陵、揭碑、礼成等。在仪仗队伍方面也有很大变化,炎帝陵祭典现有的祭祀仪仗有反映农耕文化的五穀耒表演队,炎帝陵祭典现有的祭祀仪仗有反映农耕文化的五穀耒耜表演队、三牲五穀时鲜供品队《炎帝颂》大型歌舞表演队、祭祀乐曲演奏队、神农锣鼓队、祭祀锣鼓队、祭祀幡旗队、民间唢吶队、龙狮朝圣队、牛角吹奏队、56个民族队以及圣火採集手等等。官方大规模的祭祀活动多在清明、重阳和重大节日举行,特别是重阳节,株洲市都举行“炎帝节”,以炎帝陵祭祀活动为重点,开展一系列文化、商贸交流活动。

民祭

炎帝陵民间祭祀以告祭为主。祭祀时间多选在每月的初一、十五以及各种节令、节庆(除夕、春节、清明节、端午节、尝新节、中秋节、重阳节、回归日、喜庆月、丰收年、炎帝节等),此外,每逢炎帝生辰日(农曆四月二十六日),炎陵方圆几百里的民众都会汇集于炎帝陵,祭祀炎帝,祈福求平安。民间祭祀仪式有墓前牲祭、上香敬供、跪拜祈福、许愿求应、还愿祭拜等等。每年正月,各地民众争相在炎帝陵宰杀牲畜,供上果品、美酒,向始祖行三拜九叩之礼,献香燃炮,传说这样就能得到始祖庇佑,一年顺顺利利,所以每年正月炎帝陵香火尤为旺盛。民间祭祀对祭时、礼程亦十分讲究,通常拜祭始祖前都会洗梳乾净,行跪拜叩首之拜之祭过炎帝后,将自己的心愿和所求写于帛或纸是,用线繫于小石子等重物一端,抛挂于炎帝陵内的古树上,祈求炎帝保佑愿望实现。 炎陵县炎帝陵民间祭祀

炎陵县炎帝陵民间祭祀

炎陵县炎帝陵民间祭祀

炎陵县炎帝陵民间祭祀祭式

文祭

文祭有祭文、颂文、碑文等,从古至今,炎帝陵官方祭祀活动中文祭都是必不可少的。文祭即官方以祭文的形式告祭始祖。祭文格式规範,主要内容为歌颂炎帝功德,祈福明志,由于多写于帛上,故称之为帛书,每次官方祭祀均先由主祭人在炎帝陵前恭读祭文,读后,由主祭人将帛书点燃焚烧,完成文祭仪程。

物祭

民间祭祀一直以物祭为主,其祭品多为牲、畜、果品。官方祭祀中,物祭则种类繁多,特别是古代官方祭祀,祭品有牛、羊、猪、稻、黍、榛、乾鱼、鹿脯、粟、白饼、黑饼等近30种,祭器也包括爵、俎、登等10余种。现代炎帝陵祭典保留了传统的物祭程式,物祭虽然也是必不可少的,但在种类的仪式上却简单许多,敬献的供品主要有三牲(牛、猪、羊)、五穀(稻、麦、梁、粟、豆等五穀杂粮)、时鲜(祭祀时节的新鲜水果)、中草药,还有社会团体,个人在弘扬炎帝文化、继承炎帝创造精神,生产、生活过程中製造的各种实物产品,如酒、茶、药、农机产品等等。

火祭

炎帝又称火德王,因此火祭是现代炎帝陵祭典经常举行的一种生祭方式,主要有击石取火(由圣火採集手用的击火石在圣火台击石取火)、药龙喷火(九条中草药扎成的药龙围绕圣火台巨石,向巨石喷出大火,点然炎帝圣火)等,圣火的点烯是对先祖的告祭,也象徵着中华民族自强自立,追求光明的民族精神生生不息。许多大型的体育比赛都会在大型炎帝陵祭典活动上採集圣火,进行圣火传递活动。

乐祭

乐祭多在炎帝陵官方祭祀活动中出现。祭祀乐曲代表性地古有《哭皇天》、《朝天子》,现有《炎帝颂》、《祭炎帝》。在套用上,主祭人进入祭祀广场,鼓乐齐鸣,以唢吶为主,奏《大开门》;向始祖敬献三牲、五穀、时鲜,用丝竹乐奏《普安宁》;敬高香、花蓝,小乐奏《快板令》;击鼓九通,鸣金九响,大乐奏《哭皇天》;礼成,大乐奏《朝天子》。除演奏祭祀乐曲外,还有歌祭和舞祭。歌祭即祭祀仪程中在炎帝陵前大声歌唱颂扬炎帝功德的歌曲;舞祭多为跳起展示歌颂炎帝功德的各种舞蹈。

龙祭

炎帝是中华始祖,自古以来华人以“龙的传人”自谓,故龙祭在炎帝陵祭典中有着重要的位置。炎陵民间一直流传着炎帝下葬金龙迎柩的故事,所以,在炎陵的民间祭祖活动中,必少不了龙祭。传说,炎帝教先民将稻草、蓼叶、花草等扎成龙形舞动,欢庆丰收,夜间则在龙身上插满香火,烧死蚊虫,驱赶邪害。炎帝死后,先民们便在丰收、节庆的日子用舞龙的方式祭拜炎帝,表达感激之情,由此,诞生和演变了炎陵当地独有的“火星龙”、“三人布龙”。到今天,炎帝陵祭典龙祭的其种类和表现形式都有了很大的发展,既有独具炎陵特色的三人布龙和草药火龙、反映炎帝重八卦生太极的阳阴龙,又有代表56个民族的56节长龙、代表5大洲华侨的5色龙,还有蕴含时代感的现代竟技龙、人龙、飞龙等各种特色龙。龙祭时,结合24节气的24节令鼓、神农锣鼓和南北狮演绎龙狮朝圣,寓意中华民族团结向上、蓬勃发展的龙的图腾。

价值

历史价值

炎帝崩葬炎陵鹿原陂后,世人对他的祭拜就一直未间断过,炎帝陵祭典从最初的蜡祭、傩舞等开始,经过不断演变,距今也已有几千年发展历史。不同时期的炎帝陵祭典文化具有不同的特点,是与不同时代背景下的社会生产力息息相关的,因此研究好各个时期的炎帝陵祭典文化,能从客观上更好地认识中华五千年发展史,更好地继续和发扬优秀的中华民族传统。

文化价值

炎帝首创农耕文化、中医药文化、工业文化,启商贸文化,创民族音乐,开展了大量社会生产实践。后人为缅怀炎帝先祖而进行的祭典活动,其中的仪式、音乐、舞蹈等方方面面均来自于人们对自然、社会的认知,形成了综合性的文化载体,具有极高的文化价值。正是如此,丰富的文化内涵使炎帝陵祭典成为华人世界令人瞩目的代表性祭典活动,极具开发潜力。

社会价值

炎黄子孙祭奠炎帝,表达的是华夏后裔对炎帝精神的崇敬之情。炎帝精神即坚忍不拔的开拓精神、百折不挠的创新精神、自强不息的进取精神、大公无私的奉献精神。炎帝精神是中华民族精神的精髓,到今天,这种精神已升华为“三个代表”重要思想的具体体现。因此,通过扩大炎帝陵祭典的社会影响力,能进一步弘扬爱国主义精神,增强民族凝聚力,增强炎黄子孙的归属感,激发炎黄子孙同心协力,为实现国家的繁荣昌盛、中华民族的伟大历史复兴而努力奋斗,有利于祖国统一,社会和谐发展。

景点

炎帝陵殿

The Yandi Temple

炎帝陵殿位于湖南炎陵县炎陵山(又名皇山)西麓,是炎帝陵景区的主体景点,沿陵墓南北纵轴线均衡对称布局,座北朝南,南临洣水,南北长73.4米,东西宽40米,面积4936平方米,建筑面积903平方米。陵园保持了浓郁的清式建筑风格,红墙黄瓦,古木参天,庄严肃穆,气势恢宏。分为四进:

一进为午门,拱形石门,高4.0米、宽2.6米,门前为50×50米朝觐广场,左右分列为拱形戟门和长方形掖门,门扇均为实榻大门。进午门正中,树立国家主席江泽民1993年9月4日亲笔题写的“炎帝陵”汉白玉石碑,前嵌盘龙龙陛,取名龙蟠虎踞,天下一统,江山稳固之意。左右分立雄健的山鹰和白鹿花岗石雕。

二进为行礼亭,是炎黄子孙奉祀始祖的地方,採用庑殿顶,前后檐各四柱落脚的三开间长方亭,面宽14.03米,进深5.53米,亭高8.33米,正上悬挂原全国政协副主席周培源手书“民族始祖、光照人间”匾额,亭前嵌双龙戏珠龙陛,取名双龙起舞,盛世逢年、天下太平之意。亭中设定香炉、烛台,供人们进香祭拜行礼之用。行礼亭左右为卷棚硬山式碑房,收集了历代告祭文残碑8块。

三进为陵殿,重檐歇山顶,面宽21.16米,进深16.94米,占地358.5平方米,殿高19.33米,由三十根直径60厘米的花岗岩大柱按四排前廊式柱网排列支撑,上下檐为单翘昂头五彩斗拱,正脊檐角饰鳌鱼兽吻。殿内天花饰以金龙和玺、龙草和玺、龙凤和玺及旋子式、苏式等彩绘,共绘彩龙9999条。大殿门额高悬陈云同志题词匾额“炎黄子孙,不忘始祖”。殿中设花岗基石神台,上立檀木神龛,龛内端坐炎帝金身祀像,上书“齐天鼻祖”。炎帝两手分执各穗、灵芝,身前是药篓,左右为木雕蟠龙边柱。殿前龙陛为汉白玉卧龙浮雕,卧在炎帝陵前,似走非走,取藏龙卧虎、皇权至上至尊之威。

四进为墓碑亭,採用四角攒尖式屋顶,檐角高翘,高7.1米,长宽各6.4米,亭内正中树一块2×1.45米的汉白玉墓碑,上镌刻原中共中央总书记胡耀邦手书“炎帝神农氏之墓”。亭后为炎帝墓冢,封土高4.6米,周长50米,墓面石碑为清道光七年酃县知县沈道宽所书。

亭后是炎帝墓冢。封土高5.58米,进深6.64米,宽28.9米,墓前石碑为清道光七年知县沈道宽所书。冢丘碧草茵茵,四周花木郁郁。

炎陵县炎帝陵神农氏之墓

炎陵县炎帝陵神农氏之墓神农大殿

神农大殿坐落在炎帝陵殿中轴线东侧,为炎帝陵一期工程公祭区,2001年动工,投资7000余万元,2002年9月竣工,壬午重阳湖南省各界公祭炎帝陵活动正式投入使用,占地面积2万余平方米,建筑面积1413平方米,清式仿古建筑,神农大殿面宽37米,进深24米,高19.6米,由大殿、东西配殿、连廊和两个四方亭组成,大殿外廊挺立着10根高浮雕蟠龙石柱,高5.4米,直径0.8米,蟠龙栩栩如生,石柱为福建花岗岩整石製作。“神农大殿”匾额为中国书法家协会主席沈鹏先生题写。

神农大殿中央座立炎帝石雕祀像,一手拿谷穗,一手握耒耜,雕像高9.7米,座长8.9米,宽4.7米,为福建光泽红花岗岩雕琢。雕像两旁立有一对联石柱,“到此有怀崇始祖,问谁无愧是龙人”对联为李铎先生书写。大殿左、右、后三面墙是大型广东红砂岩石雕壁画,画高5.2—7.9米,总长53米,总面积321平方米,壁画内容为歌颂炎帝十大功德。

神农大殿以南依自有祭祀广场、朝觐大道、龙珠桥、朝觐广场、咏丰台、龙珠大道、圣德广场等建筑。祭祀广场南端的两侧和大殿平台的边上,是双面雕刻百草图案的花岗岩栏板,主要是纪念炎帝遍尝百草、发明 医药;二级平台正中,立有一只高浮雕九龙戏珠的石制圆形香炉,高0.98米,直径1.2米,为公祭敬香或焚帛书用;两边立一对整石雕琢的福建青石香炉,高3.9米,直径1.5米,单重24吨,堪称全国第一,中华之最。平台踏步间,是一块高浮雕九龙戏珠御路石,长3.2米 宽2.8米,厚0.7米,福建青石整石雕制,重约17吨。龙珠桥由三座拱桥组成,中间是主桥,宽6米,两边是边桥,宽3米,桥栏板雕刻的是古代乐器图案,分别如琴、筝、竽、笙、笛、箫、云板、编钟、月琴和琵琶。朝觐广场为正八边形广场,中轴距离48米,按“乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑”嵌入了“八卦”图案,纪念炎帝发明“重八卦为六十四卦”。

神农大殿是一座气势恢宏、古朴典雅、集寻根谒祖、旅游观光、科研考察和进行爱国主义教育于一体的综合性圣殿。

御碑园

位于炎帝墓冢之后,坐落炎帝陵殿中轴线之北,大殿后墓碑亭两侧有拱门道路可通。园长100米,面积6400平方米,建筑面积280平方米。东西碑廊各长40米。廊壁刊历代御祭文碑51块(其中明代13块,清代38块),另刊宋、明、清及控记事文碑5块。东西碑廓之间有九鼎台,台上列石鼎9只,每只高1.5米,重1.11吨,象徵国家统一,金瓯无缺。园北面是弧形照壁,镶石刻壁画《神农功绩图》。壁画长40米,高1.5米,由228块正方形粗磨青石板镶成,壁画以炎帝功绩为主题,以原始先民从渔猎到农耕,从穴处到定居这一历史性转变时期的生产和生活为背景,採用线雕手法製作而成,生动形象地表现了炎帝勇于开拓、敢于创新、乐于奉献的伟大实践和高尚精神。

碑廊

是御碑园的主要建筑,分列碑园东西两侧,为硬山卷棚式仿古建筑。全长84米,壁上镶嵌明清御祭文碑51块,宋、明、清、民国和中华人民共和国等历史时期有代表性的记事碑5块,共56块。现在最早御祭文碑是洪武四年(公元1371年)朱元璋登基告祭文碑。

九鼎台

位于御碑园中心。台面外圆内方,圆台直径18米,方台9.999米。主席台上厝置九尊花岗石方鼎,每尊1.2吨。九鼎是我国古代国家最高权力的象徵,这里寄寓祖国统一,民族昌盛,国家利益高于一切之意。

圣火台

位于神农大殿南龙珠山,与咏丰台分列于祭祀大道两旁,居东。1993年为点取首届“炎黄杯”世界华人华侨系列龙舟赛圣火而建,台高40米,台中央立有高3.9米,体积为31立方米的褐红色点火石,正面刻有1.5米高的朱红象形体“炎”字,犹燃烧的火炬。’93“炎黄杯”世界华人华侨系列龙舟赛圣火火种就是由世界杂交水稻之父袁隆平在此点燃。 炎陵县炎帝陵圣火台

炎陵县炎帝陵圣火台

炎陵县炎帝陵圣火台

炎陵县炎帝陵圣火台台面三层呈宝塔形,每层高0.6 米,直径分别为9米、6米、3米的梯形圆台,底层铺设花岗岩石板,外护正方形花岗石栏板,边长100米,取天圆地方之义。2002年建设炎帝陵公祭区,圣火台原南北石阶被废,换之从台西辟一石砌台阶,共132阶,下与咏丰台相接。游客登临圣火台,可远眺炎帝陵殿、神农大殿全貌,可领略炎陵山恰似卧龙饮水之势。

牌坊

位于106国道南侧,炎帝线连线埠处,距炎帝陵10公里。牌坊高18.66米,主体横跨22米,选用花岗石砌成,四根石柱下各安置石狮一座,牌坊正面刻原国家主席江泽民手书“炎帝陵”;背面刻陈云同志题词“炎黄子孙、不忘始祖”。 炎陵县炎帝陵牌坊

炎陵县炎帝陵牌坊

炎陵县炎帝陵牌坊

炎陵县炎帝陵牌坊咏邮亭

1998年10月为纪念《炎帝陵》特种邮票发行而建。咏邮亭位于炎帝陵“皇山碑林”名碑北侧山坡上。亭系庑殿式结构,黄色疏璃瓦,亭宽6.05米,进深4.3米,高5.20米,亭中立有《炎帝陵》邮票小全张汉白玉石碑,正面刻《炎帝陵》邮票小全张,背面刻邮票发行纪念碑文。碑座高0.68米,碑高1.28米,宽2.40米,厚0.25米。为当今世界最大之“邮票”。 炎陵县炎帝陵咏邮亭

炎陵县炎帝陵咏邮亭

炎陵县炎帝陵咏邮亭

炎陵县炎帝陵咏邮亭五子庙

五子庙是为纪念“炎陵五子”建造的,炎陵民间流传着“炎陵出五子”的故事。五子即神农天子、钟馗才子、孟姜女子、铁头太子、罗浮孝子。五子庙是1995年根据五子的传说形象而设计的仿古建筑,单层。里面摆放着分别代表智慧、勇敢、刚正、忠效、善良的圣人或奇人的塑像。庙顶青砖红瓦,雕樑画栋,与周围古木相得益彰,一种古朴神秘的怀古氛围,前来烧香拜佛的香客不断,初一、十五犹为更盛。 炎陵县炎帝陵五子庙

炎陵县炎帝陵五子庙

炎陵县炎帝陵五子庙

炎陵县炎帝陵五子庙白鹭亭

座落在九龙印上方30米外,重檐圆顶结构,由6根直径30厘米的花岗石柱支撑。亭中央立有一块汉白玉碑,铭志株洲市各界为炎帝陵建设捐款文及名单。 炎陵县炎帝陵白鹭亭

炎陵县炎帝陵白鹭亭

炎陵县炎帝陵白鹭亭

炎陵县炎帝陵白鹭亭神农洗药池

又名“天池”。位于炎陵山顶,宽约2亩许,其水夏凉冬温,清碧澄清。传说炎帝常在此洗药,尝味草木,故其水浴之可以健肤,饮之可以强体。

咏丰台

座落于龙珠山西面山坡,与圣火台遥相呼应。咏丰台始建于清道光七年(公元1827年),民国初年倒塌。1988年修复炎帝陵时,重建于炎帝陵殿的左侧山坡上,原台上有咏丰亭,八角重檐式,顶高7米,亭额悬“咏丰台”横匾和“台记丰年咏,亭留旧日香”楹联。2002年修建炎帝陵公祭区时,改建于龙珠山西面平台之上。现咏丰台石碑由一座花岗岩整石製作,碑高2米,边长1米,重约5.5吨,碑顶雕有四方龙陛。

龙脑石

又称石龙鼓,位于陵前水岸,巨石临江,状似龙首,江水奔注喷薄,宛如鼓欲飞。传说当年炎帝灵柩水运至此,倾盆大雨,江水翻腾,一阵湍急旋涡,将炎帝灵柩沉入水底,捲入石穴。原来是水中的金龙为感炎帝救治之恩遂跃出水面,将炎帝请至龙宫作客。后来天上玉帝为惩罚金龙无理,用圣旨罚金龙化为石龙。龙头化为龙脑石,龙爪化为龙爪石。至今龙脑石、龙爪石风韵犹存,巨龙首兀立江面,栩栩如生,秀色可餐,风景迷人,为炎陵自然胜景。

圣德林

2003年6月,中共湖南省委书记杨正午视察炎帝陵建设时倡议,“尽一份孝心,积一份功德,捐一棵大树”,绿化炎帝陵。之后,全省123个县(市、区)及林业部门积极回响,各捐献2棵大树,栽种于通往神农大殿的御祭大道两旁。在每棵香樟树下的天然河卵石上,用篆文镌刻各县(市、区)的名称。在圣德广场旁边,立有由杨正午书记亲笔题写碑名的“圣德林”碑,石碑之后呈现弧形树立着9块花岗岩留言碑,碑高2.6米,镌刻着123个县(市、区)书记、县(市、区)长的祈愿。 炎陵县炎帝陵圣德林

炎陵县炎帝陵圣德林

炎陵县炎帝陵圣德林

炎陵县炎帝陵圣德林鹿原亭

位于炎陵山山顶,亭呈飞檐角式,古色古香。相传炎帝出生后仙鹿为其餵奶,神鹰为其蔽日遮荫。据此传说,鹿原亭外置有石雕鹿群,卧、立、跃、哺,形神各异,栩栩如生,四周苍松环绕,景色宜人。 炎陵县炎帝陵鹿原亭

炎陵县炎帝陵鹿原亭

炎陵县炎帝陵鹿原亭

炎陵县炎帝陵鹿原亭天使馆

位于炎陵北数十步。始建于明代,为历代钦差大祀官斋居,明末毁,清初重建,又毁于水灾。1989年在旧址之南另择地重建。 炎陵县炎帝陵天使公馆

炎陵县炎帝陵天使公馆

炎陵县炎帝陵天使公馆

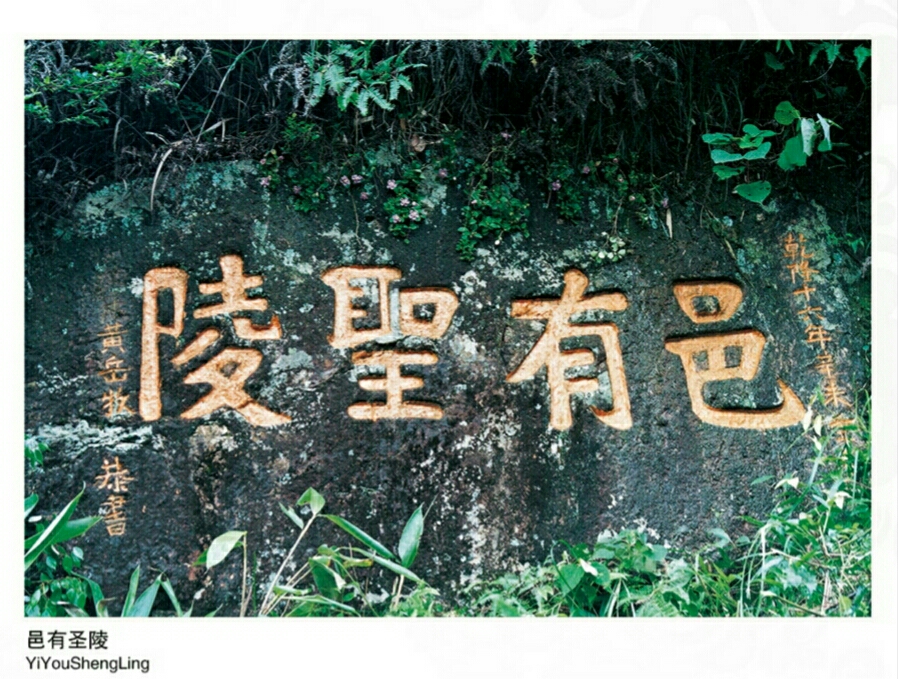

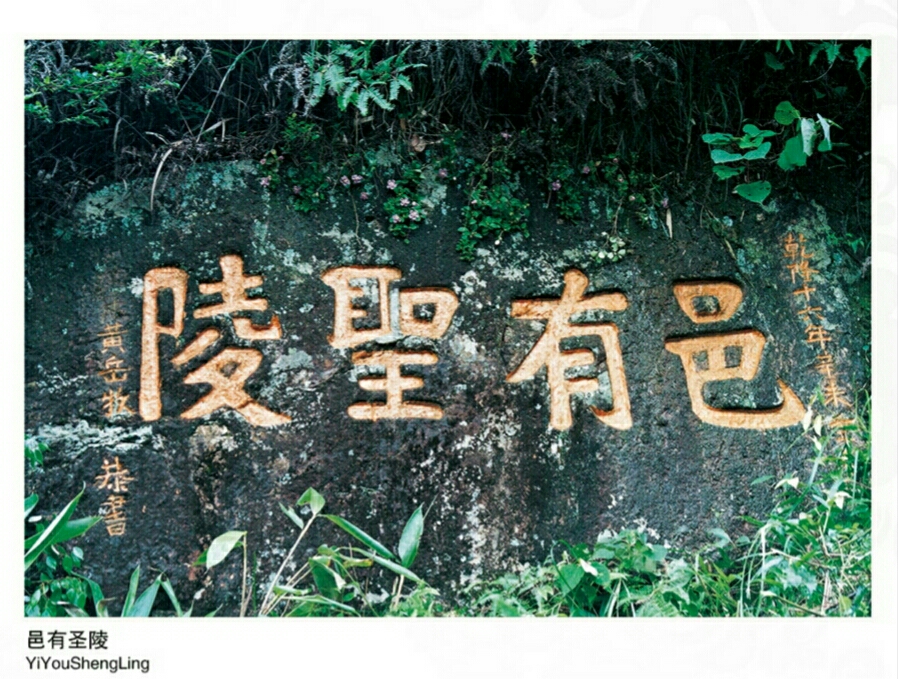

炎陵县炎帝陵天使公馆邑有圣陵

位于炎陵故道,桥头岭下官垄口道旁,石壁上镌刻乾隆十六年路碑“邑有圣陵”四个大字。炎帝去世后,人们把他安葬在钟灵毓秀的“长沙茶乡之尾”,即今湖南省炎陵县(原名酃县)城西17公里处的鹿原陂。《路史》载,炎帝在临终之前嘱咐他的随从:“当葬南方,视旗矗立,遇峤即止”。人们按照他的嘱咐,沿洣水南上,寻找安葬之地。 炎陵县炎帝陵——邑有圣陵

炎陵县炎帝陵——邑有圣陵

炎陵县炎帝陵——邑有圣陵

炎陵县炎帝陵——邑有圣陵他们几经周折,终于来到一个峤阳岭的地方。这里“四面崭绝,鸟道羊肠”。站在峤阳岭上,举目南望,只见群山环抱之中,有一块平展开阔的原野。洣水三回九折,穿嶂过峡,奔腾而来。原野南端,层峦叠翠,虬木森森,烟云出没,气象万千。

这就是鹿原陂——一块富庶之地,至尊之地,文明发祥之地。辛劳一生的炎帝,应该有这样一块安息之地。传说,居住在这里的先民,听到炎帝安葬鹿原陂的讯息,纷纷来到洣水河畔。他们身披麻布,腰上扎着草绳,头上戴着草圈,击土鼓、吹卜筒(可以吹响的竹筒)为炎帝送葬。就连住在几十里外汤市的先民也连夜赶来,他们希望炎帝葬在汤市,因为那里有长流不息的温泉,常开不谢的鲜花,是上天赐给的一方福地。

阙门

炎帝陵阙门位于公祭区入口处,2011年5月,该工程荣获株洲市“十大标誌性重点工程”,採用目前最先进的石材干挂工艺建造而成。主塔高17.09m,被誉为“中华第一阙”。沿祭祀大道两侧立5对五穀柱,高8.79 米,直径1.2 米,分别雕饰稻、梁、菽、麦、黍图案。

石雕祀像

炎帝雕像身高9.7米,底座长8.7米,宽4.7米,重约390吨,以红色花岗石雕制。炎帝一手拿着谷穗,一手握着耒耜,寓意开拓农耕文化。

诗词选登:

七绝·炎帝陵赞

李祚忠

红墙黄瓦树常青,水绕山隆始祖陵。

五穀播兮尝百草,发明器具率民兴!

传说

民间传说,远古时期,华夏始祖炎帝神农氏到南方巡视,为民治病,误尝断肠草身亡。炎帝逝世后,治丧者决定将其安葬到此地以南100余里的河边,即今资兴市资水河边温泉附近,因为那里是羿射九日落下一个太阳的地方,地下冒出来的水都是热的,而炎帝属火,应葬于此。于是便用木排载着炎帝的灵柩,由36个力士拉绗,逆江而上,不料木排到白鹿原(今炎陵县鹿原镇鹿原陂)时,突然山崩石裂,波浪滔天,木排倾覆,炎帝灵柩镡时沉入岸边石缝,后人便在此立碑代墓。

据史料记载,炎帝神农氏是上古时代姜姓部落的首领,产生于新石器时期,即其上限在1万年左右,其下限距今4800年左右。炎帝神农氏是中华农耕文化的创始者,为中华民族的始兴和繁衍作出了开创性的伟大贡献。他始作耒耜,教民耕种;遍尝百草,发明医药;织麻为布,製作衣裳;日中为市,首倡交易;耕而作陶,始造明堂;削桐为琴,始作蜡祭;弦木为弧,剡木为矢,以威天下。炎帝坚忍不拔的开拓精神、百折不挠的创新精神、自强不息的进取精神、大公无私的奉献精神是中华民族精神的重要组成部分,同时也是中华民族长盛不衰的力量源泉。炎帝晚年为民治病,採药来到湖南,日遇七十毒而不缀,最终因误尝“断肠草”而崩葬“长沙茶乡之尾”,即今湖南省株洲市炎陵县鹿原镇鹿原陂。 炎陵县炎帝陵炎帝神农氏之墓

炎陵县炎帝陵炎帝神农氏之墓

炎陵县炎帝陵炎帝神农氏之墓

炎陵县炎帝陵炎帝神农氏之墓炎帝陵随着历代王朝兴衰更替,炎帝陵庙历尽苍桑,屡毁屡建。有历史记载的较大的修葺有:宋代一次,明代三次,清代九次,民国四次。近代大规模修葺始于1986年,1988年10月陵殿修复竣工。修复后的炎帝陵按清皇宫建筑格局布置,陵殿共分四进,一进为午门,二进为行礼亭,三进为主殿,四进为墓碑亭,亭后为墓冢。

炎帝陵西汉有陵,唐代奉祀以昌,宋乾德五年(公元967年),“立庙陵前,肖像而祀”、“三岁一举,率以为常”,形成定例。北宋在位150余年中祭祀50多次,元明两代祭祀活动不断,清代更频繁隆重,极一时之盛。历代王朝祭祀碑文多达53通,其他碑碣石刻20余通。数千年来,炎帝一直活在人们心中,俎豆馨香,延绵不断。

荣誉

炎帝陵是寻根谒祖、旅游观光、研究炎帝文化和进行爱国主义教育的胜地。自1988年整修竣工对外开放以来,共接待海内外游客1100余万人次,其中接待港澳台人士、华人华侨及国际友人80余万人次。江泽民、胡耀邦、陈云等30余位党和国家领导人先后为炎帝陵亲笔题词。

宋任穷、杨汝岱、宋健、王恩茂、毛致用、王汉斌、彭佩云、李铁映、尉建行、张震、乌云其木格、张怀西、张思卿等20余位党和国家领导人先后专程前来谒陵并指导炎帝陵建设。

自1993恢复官方祭祀以来,炎帝陵的各类大型祭祀典礼活动连年不断。1993年“炎黄杯”世界华人华侨龙舟系列赛在炎帝陵举行採集圣火火种仪式;1993年、1994年、1997年、1999年、2002年、2004年、2007年湖南省各界进行了公祭炎帝陵典礼,并相继举行了2005年中国·湖南旅游节开幕式暨炎帝陵百龙祭始祖大典、2006年世界华人华侨炎帝陵祭祖大典、2007年海内外佛教界公祭炎帝祈福世界和谐大典、2009年中华茶祖节暨祭炎帝神农茶祖大典;1995年、1996年、1998年、2000年、2003年、2008年株洲市各界进行了公祭炎帝陵典礼,炎陵县社会各界每年清明均举行民间祭祀典礼活动。

1985年5月,时任中共中央总书记胡耀邦同志题写了“炎帝神农氏之墓”的墓碑;

1992年,国家旅游局将炎帝陵列为寻根朝敬之旅国际旅游专线;

1993年,炎帝陵被湖南省人民政府批准为省级风景名胜区;

1993年9月4日,时任中共中央总书记、国家主席江泽民题写了“炎帝陵”陵款;

1996年,国务院批准炎帝陵为全国重点文物保护单位;

1997年,中宣部确定炎帝陵为全国百个爱国主义教育示範基地之一;

1997年、2000年、2001年、2003年、2004年、2005年、2006年、2008年炎帝陵八次被评为湖南省最佳旅游景区;

2000年,中华全国归国华侨联合会确定炎帝陵为爱国主义教育基地;

2002年,被国家旅游局评定为国家AAAA级旅游景区;

2004年,炎帝陵被评为“湖南十大文化遗产”之首。

2006年,“炎帝陵祭典”入选国家首批非物质文化遗产名录。

2007年4月,“炎陵觐祖”入选新潇湘人文八景。

2012年3月,炎帝陵祭祖大典入选“全球最具影响力的十大根亲文化盛事”。

2012年6月,炎帝陵成为海峡两岸交流基地。

2012年10月,炎帝陵景区入选国家级风景名胜区。

活动

炎帝陵的祭祀活动,历代王朝都很重视。据宋罗泌《路史》记载,炎帝陵自唐代开始即有奉祀,至五代而辍。宋太祖赵匡胤于乾德五年(公元967年)建庙以后,“三岁一举,率以为常”,形成定例。元明两代,虽未有明确规定,但祭祀活动不曾间断。进入清代后,炎帝陵祭祀更加频繁隆重,极一时之盛。民间祭祀更是千百年来香火不断,经久不衰。

元代御祭,至治元年(公元1321年),元英宗曾派学士阿沙石花诣陵致祭一次。

明代御祭,御祭活动有史可查的祭祀次数就有15次。其中告即位13次,告其他两次。在告即位致祭的13次之中,其中,天启七年(公元1627年)桂端王就位衡州,亲往炎帝陵告即藩位的祭祀。正德初年,桂端王曾奉武宗朱厚照之命赴炎帝陵告即位致祭,永乐初年,明成祖朱棣遣翰林院纠编修杨溥告靖难致祭;天顺初年,明英宗朱祁镇复位后,遣尚宝司卿凌信告复辟致祭。以上历次致祭,均立碑炎陵庙内。因祭文碑现已毁坏散失,但祭文均存《炎陵志》内。

清代御祭,据现存《炎陵志》中有碑文可查的38次。共中告即位、亲政致祭9次,告靖边军功致祭7次,告万寿致祭12次,告复储致祭1次,告后宫晋徽致祭4次(含3次兼告),告先人后事礼成致祭7次,告其他的2次。

清代御祭规模较大、礼仪隆盛的有:康熙二十一年(公元1682年)的告平滇大捷、康熙三十六年(公元1697年)的告漠北靖边大捷和乾隆二十年(公元1755年)的告平定準噶尔叛乱。康熙三十五年(公元1696年),清圣祖玄烨钦遣太僕寺少卿王绅赍香帛诣陵告灾致祭。主祭官王绅为炎帝陵书写了“炎帝神农氏之墓”墓碑,立碑陵前。乾隆五十年(公元1786年),清高宗弘钦派礼部左侍郎庄存与到炎帝陵告祭,衡州知府张廷泰、酃县知县詹斌等奉命陪祭,立碑陵前,以示昭鑒。光绪元年(公元1875年)德宗载湉钦遣荆州左翼副都统穆克德布告即位致祭。

中华人民共和国成立后,特别改革开放以来,随着祖国的日益强盛,炎帝陵祭祀再度成为海内外炎黄子孙共同嚮往的盛典。仅1986年陵殿修复以来,各级政府、企事业单位、民间社团、港、澳、台同胞、世界华人华侨等举办的大型祭祀就达80多次。

1993年8月15日,湖南省人民政府首次隆重举行了公祭炎帝陵典礼。湖南省省长陈邦柱和全国侨联主席庄炎林担任主祭。

1994年10月13日,湖南省人民政府省长陈邦柱率湖南省各界在炎帝陵举行了隆重的公祭仪式。同时还举行了江泽民主席题写的炎帝陵汉白玉石碑揭彩仪式。

1995年10月2日,株洲市首次举行公祭炎帝陵典礼,株洲市人大常委会主任刘迪恺主持公祭仪式,株洲市人民政府市长王汀明主祭并恭读祭文。

1996年10月21日,株洲市各界公祭炎帝陵典礼,株洲市政协主席曾雨农主持公祭仪式,中共株洲市委副书记肖雅瑜代表全市各界向炎帝神农氏敬献花篮,株洲市人大常委会主任刘迪恺恭读祭文。

1997年10月8日,湖南省社会各界人士及海内外同胞在炎帝陵举行了隆重的公祭炎帝陵仪式。湖南省政协主席刘正主持公祭,主祭人杨正午省长恭读祭文。中共中央政治局委员、国务委员李铁映代表国务院向公祭炎帝陵大会发来贺电。公祭前,中共湖南省委副书记郑培民为炎帝陵“全国爱国主义教育示範基地”揭碑;湖南省人大副主任刘玉娥为炎帝陵“全国重点文物保护单位”揭碑。

1998年10月22日,株洲市各界公祭炎帝陵典礼,公祭仪式由中共株洲市委书记程兴汉主持,株洲市人民政府市长王汀明主祭并恭读祭文。

1999年10月16日,湖南省各界公祭炎帝陵典礼在炎帝陵隆重举行。湖南省政协主席刘夫生主持公祭典礼,湖南省省长储波主祭并恭读祭文。

2000年5月27日,原湖南省省长、省政协主席、炎帝陵基金会会长刘正率炎帝陵基金会第一届全体会理事祭祀炎帝陵。

2000年8月24日,株洲市各界公祭炎帝陵典礼暨“中华炎黄圣火”採集传递仪式在炎帝陵隆重举行。全国侨联副主席郭麟恭、湖南省副省长贺同新、湖南省政协副主席、世界杂交水稻之父袁隆平、湖南省政协副主席卢光王秀及市领导王汀明、肖雅瑜、赵占一、赵湘珍、贺望中等参加公祭典礼。中共株洲市委书记王汀明主持公祭仪式,株洲市代市长肖雅瑜主祭并恭读祭炎帝陵文。“中华炎黄圣火”採集仪式由袁隆平和卢光王秀点燃主火炬。“中华炎黄圣火”採集传递活动由国家体育总局、公安部、交通部、全国侨联、国家旅游局等五部委组织,从炎帝陵採集的“炎帝圣火”与从黄帝陵採集的“黄帝圣火”汇合达北京居庸关长城永久燃烧。

2001年10月25日,全球华人新千年炎帝陵寻根祭祖大典在炎帝陵隆重举行,中华炎黄文化研究会副会长黑伯里主持祭祀仪式,世界华人协会会长、世界华人工商促进会总会会长程万琦主祭并恭读祭炎帝陵文。

2002年10月14日,湖南省各界壬午重阳公祭炎帝陵典礼在炎帝陵隆重举行。中共湖南省委副书记、常务副省长周伯华主持公祭典礼,湖南省省长张云川主祭并恭读祭文。

2004年10月22日,湖南省各界甲申重阳公祭炎帝陵典礼在炎帝陵隆重举行。中国侨联主席林兆枢主持公祭典礼,湖南省省长周伯华主祭并恭读祭文。

2005年1月2日,广州本田5×5自驾车湘粤之旅炎帝陵祭祖大典在神农大殿隆重举行,广州本田283辆自驾车800多人参加了祭祀仪式“自驾游”活动规模堪称全国之首。

2005年9月12日,中国湖南旅游节开幕式暨炎帝陵百龙祭始祖大典在炎帝陵隆重举行。全国人大常委会副委员长乌云其木格参加祭典,湖南娱乐频道、香港凤凰卫视、台湾东森电视台、湖南广播电台及红网两岸四地同时现场直播。同时,中国“炎帝杯”大学生舞龙舞狮锦标赛在炎帝陵举行,来自全国17所大学的代表队500余人参加了为期5天的比赛。

2005年10月11日,海内外中药业界首次共祭始祖炎帝神农氏典礼在炎帝陵隆重举行。是日,“炎陵神农中药文化纪念馆”奠基仪式在炎帝陵侧举行,炎帝神农中药发展论坛主席、原国家食品药品监督管理局副局长任德权出席并为之奠基。

2005年11月13日,湘粤两地佛教界人士首次祭祀炎帝陵祈福大典在神农大殿举行,全国人大代表、湖南省佛教协会副会长大岳法师主持祭祀大典。

2006年4月5日,丙戌清明炎陵县及社会各界祭祀炎帝陵典礼隆重举行。 各界代表依次向中华民族始祖炎帝神农氏敬献花篮。主祭人代表全体祭祀人员向炎帝神农氏敬献高香,恭读祭炎帝陵文。

2006年6月18日,中国人民解放军新疆建设兵团军事部部长李玉良少将、16集团军军长孟凡生少将、38集团军军长刘云海少将、二炮54基地政治部主任张东水少将一行专程祭拜了炎帝陵。

2006年10月30日,丙戌年重阳世界华人华侨炎帝陵祭祖大典在炎帝陵隆重举行。全国政协副主席张怀西、全国政协原副主席毛致用等出席祭祖大典,主祭人、华人华侨代表程万琦先生向中华民族始祖炎帝神农氏敬献高香,恭读祭炎帝陵文,全国政协副主席张怀西、华人华侨代表程万琦在御碑园为祭文碑揭碑。中央、省有关部门的领导、市领导,来自美国、新加坡、加拿大、义大利等60多个国家和地区的海内外华人华侨代表、商务界代表、港澳台同胞和社会知名人士、着名企业家, 中央、省、市媒体记者以及株洲市社会各界代表共1000余人。

2007年9月12日,湖南省政协副主席、炎帝陵基金会会长石玉珍率炎帝陵基金会第二届全体会理事祭祀炎帝陵。

2007年11月8日,由湖南省人民政府主办、株洲市人民政府承办的丁亥年炎帝陵祭祖大典在炎陵县鹿原陂隆重举行。来自省内外的各界嘉宾5000余人会聚于此,共祭中华民族始祖炎帝神农氏。全国政协副主席张思卿出席祭祖大典并向炎帝神农氏敬献花篮,省委副书记、省人民政府省长周强主祭,省领导李微微、颜永盛、郭开朗、李贻衡、万建华,国家食品药品监督管理局原副局长任德权出席祭典仪式。

2008年5月19日下午,数万民众和游客来到始祖陵寝炎帝陵祭祀广场,举行社会各界沉重悼念四川汶川大地震遇难同胞及为灾区人民祈福活动。

2008年10月17日上午,戊子年公祭炎帝陵典礼在炎陵县隆重举行。中共株洲市委书记陈君文任主祭人,中共株洲市委副书记、株洲市代市长王群主持仪式,全市各界近万人祭拜民族始祖。另外,本次公祭活动首次招募500余名志愿者参与服务工作。

2009年4月2日,“己丑清明湖南有色集团祭祀炎帝陵典礼”在株洲市炎陵县炎帝陵隆重举行,湖南有色集团及炎陵县社会各界近万人参加了祭祀活动。

2009年4月10日,来自国内外茶叶界行业领导、知名专家、教授,省市领导和社会各界人士等5000多人,聚集在茶祖炎帝神农氏安寝地炎帝陵,隆重举行“中华茶祖节暨祭炎帝神农茶祖大典”。这是五千年来中华茶人、世界茶人举办的首次祭奠茶祖活动。同时举行了“中华茶祖神农文化论坛”,围绕茶叶始祖的考证,茶祖文化的核心等方面发布权威论述,形成并通过《茶祖神农炎陵共识》。

2009年5月26日,以“祈福五岳·平安中国”为主题的“平安大典”,在中华民族始祖神农氏安寝之地炎陵县举行。

2009年6月26日,由湖南省道教协会和株洲市人民政府共同主办的以 “弘道祭祖、祈福和谐”为主题的海内外道教界公祭炎帝大典在炎陵县隆重举行。来自港澳台及德国、法国、美国等10余个道教组织和国内近20个省 (区、市)道教协会的代表,共约5000余人参加了公祭大典。

2009年10月26日,“己丑年重阳公祭炎帝陵典礼”在炎陵县炎帝陵隆重举行,株洲市市委副书记、市长王群担任主祭人。

2010年4月4日,“庚寅年清明社会各界祭祀炎帝陵大典”在湖南省炎陵县举行,来自湖南、广东、江西、台湾等地区的近万名社会各界人士参加了此次盛事。湖南省原政协副主席、中国科学院院士、湖南省旅游协会首席专家姚守拙担任主祭人。

2011年9月28日,炎帝陵祭祖大典祭祖大典由湖南省人民政府主办,中共湖南省委副书记、湖南省人民政府省长徐守盛担任主祭人,省委常委、副省长郭开朗主持祭典仪式。省领导石玉珍、阳宝华、万建华,中华炎黄文化研究会常务副会长张希清,湖北省政协原常务副主席丁凤英出席并敬献花篮。

2012年3月28日,株洲市委常委、宣传部部长张雄率全市思想文化战线的代表200多人,隆重举行壬辰年株洲市宣传系统祭祀炎帝陵典礼。

交通

开放时间:全天候 8:00—17:30

地 址:湖南省株洲市炎陵县鹿原镇鹿原陂

炎帝陵风景名胜区虽地处湘东边陲,但公路交通十分便利,106国道、炎睦高速从炎帝陵牌坊前通过;衡炎高速更是直达炎帝陵入口;另外,正在修建的炎汝高速在景区设有互通口。景区距长沙、南昌等周边大中城市以及南岳、井冈山等着名景区均只有2-3个小时路程。

长沙——炎帝陵(270公里) ,株洲——炎帝陵(220公里)

衡阳——炎帝陵(120公里) ,井冈山——炎帝陵(100公里)

广州——炎帝陵(520公里) ,郴州——炎帝陵(172公里)

炎帝陵景区距县城19公里,由106国道及炎陵高速连线,景区内部道路全部拓宽硬化,停车场设施良好,每15分钟一趟公车以及随叫随到的计程车,为进入景区提供十分便捷的条件。

汽车路线:从株洲汽车站到炎陵汽车站,每天有10余班汽车往返,路程225公里左右。抵达江泽民题名的“炎帝陵”牌坊时下车,搭当地公车20-30分钟即到。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯