人均办公经费

办公经费是指机构组织的公务支出。“三公”问题一直是社会关注的热点,关于“三公”经费公开的工作也一直在推进。2012年11月1日,北京大学公众参与研究与支持中心发布一份报告称,在该中心相关调研人员向42个国务院下设机构申请“2011年人均办公经费”时,只有8家部委予以公开,其余34家均予以拒绝。

概况介绍

2012年11月1日,北京大学公众参与研究与支持中心发布一份报告称,在该中心相关调研人员向42个国务院下设机构申请“2011年人均办公经费”时,只有8家部委予以公开,其余34家均予以拒绝。1日,北京大学公众参与研究与支持中心举行了《中国行政透明度观察报告·2011-2012年度》发布会,并为“阳光中国·2012”颁奖,同时该中心专门发布了《“三公”经费公开调研专题报告》。

《“三公”经费公开调研专题报告》(以下简称《报告》)调查的结果,目前国务院部委机关的 “人均办公经费”透明度较低。从2012年3月份开始,他们的调研人员以 公民个人身份向42家部委机关申请公开“人均办公经费”信息,但所遇阻力很大,且仅有9家公开了自己的“人均办公经费”信息,7家至今对公开申请置之不 理,11家以“不属于公开範围”、“国家秘密”等种种不充分理由予以拒绝。

北大法学院副院长、北大公众参与研究与支持中心主任王锡锌肯定了2012年各中央部门公开部门决算及“三公经费”的情况较之于去年更为及时,大部分中央部委公布的“三公经费”预决算情况比往年更加详细,且首次公布了行政经费。 办公经费不应该保密

办公经费不应该保密

办公经费不应该保密

办公经费不应该保密王锡锌说,研究人员统计的申请公开结果显示,除了监察部,其余41个部委“依申请公开的渠道”均比较便民,并且除了监察部和银监会,其余40个部委对这些信息公开申请均在法律要求的期限内做出了及时答覆。

但只有人力资源和社会保障部、卫生部、法务部、商务部、科技部、国家安监总局、国家粮食局和国家药监局等8个部委公开了“人均办公经费”,而交通运输部、国家人口计生委等34个部委则拒绝公开。但王锡锌说,这些拒绝公开“人均办公经费”的部委中有27家理由并不充分。

部委情况

平均及格

依照观察报告,交通运输部在国务院下设机构的行政透明度得分最高,达到77.5分。依次分别是环保部和银监会。而排名后三位的则是菸草局(49.5分)、铁道部(47分)和监察部(23分)。王锡锌解释说,在国务院组成部门里除了国防部和国家安全部,国务院组成部门的机构都纳入观察。 地方公布“三公”不积极

地方公布“三公”不积极

地方公布“三公”不积极

地方公布“三公”不积极这42个评测对象平均得分达到了60.4分,及格率达到54.8%,“这是一个好讯息,部委得分上升速度很快”,前两次的平均得分只有46.1和51.2,此次的平均分首次及格。

王锡锌注意到,与前两次相比,国务院下设机构中有33个评测对象得分连续增加,4家单位先增后降,5家单位先降后增,“没有出现连续三年评测中得分持续下滑的情况”。这反映出国务院下设机构的进步是十分明显,也显示中央部委加大建设信息公开工作的良好情况。“当然也跟原来得分比较低,发展空间更大一些有关”。 今年三公经费公布更及时

今年三公经费公布更及时

今年三公经费公布更及时

今年三公经费公布更及时王锡锌特别提出,国务院下设机构的监察部连续两年分数上升(12分上升到18分,再到今年的23分),但作为负有监督政府信息公开职能的部门的排名“始终比较稳定”,稳居倒数第一,“这在一定程度上说明中国政府信息公开推动乏力,自己工作没做好,也就没有底气去监督其他部门”。

公开情况

根据《报告》调查结果显示,除了环保部、证监会、卫生部、法务部、科技部、安监局、国家知识产权局、海关总署和食品药品监督管理局9个部委,应调研人员的个人申请公开“人均办公经费”信息外,其余33家部委都以各种理由予以拒绝。

其中在拒绝公开的部委当中,电监会、银监会、公安部、外交部等15家部委,拒绝的理由主要为:“部门决算正在审核批覆”但承诺会按照相关规定适时公布。对此,《报告》认为这些部委的拒绝理由较为充分,并且也承诺将在审核通过后适时公开,为此可以接受和理解。

拒绝理由

“国家秘密”等成为拒绝理由

除了公开的9家和以“正在审核”为由拒绝的15家部委外,《报告》披露,尚有18家部委拒绝公开的理由并不充分,有的甚至明显违法。 办公经费也保密?

办公经费也保密?

办公经费也保密?

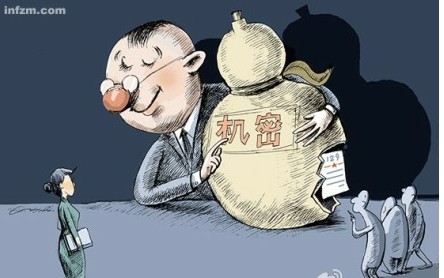

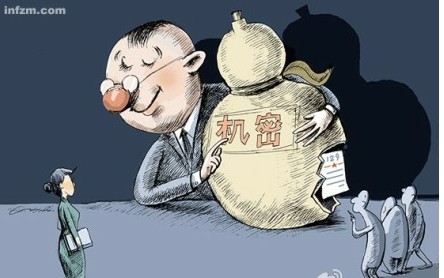

办公经费也保密?这些被《报告》视为不充分的理由主要分为五类:第一类为“人均办公经费”属于国家秘密而拒绝公开。央行是被调查的42家部委中唯一使用该理由的。

对此,中国政法大学法治政府研究院副院长王敬波教授分析指出,央行以“人均办公经费属于国家秘密”为由拒绝公开的说法是站不住脚的。因为根据《中华人民共和国保守国家秘密法》的规定,国家秘密不是任意个人或任意单位机构可以随意界定的。

根据该法第八条规定,国家秘密包括下列秘密事项:(一)国家事务的重大决策中的秘密事项﹔(二)国防建设和武装力量活动中的秘密事项﹔(三)外交和 外事活动中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项﹔(四)国民经济和社会发展中的秘密事项﹔(五)科学技术中的秘密事项﹔(六)维护国家安全活动和追查刑事犯罪中的秘密事项﹔(七)其他经国家保密工作部门确定应当保守的国家秘密事项。而央行的“人均办公经费”信息明显并不在上述範围内。

同时根据保守国家秘密法 第十一条规定,对是否属于国家秘密和属于何种密级不明确的事项,由国家保密工作部门,省、自治区、直辖市的保密工作部门,省、自治区政府所在地的市和经国 务院批准的较大的市的保密工作部门或者国家保密工作部门审定的机关确定。但是央行的“人均办公经费”信息并未被相关保密部门认定为国家秘密。因此,央行以“人均办公经费属于国家秘密”拒绝公开,理由并不充分。 部委行政透明度

部委行政透明度

部委行政透明度

部委行政透明度“不属公开範围”为最常用理由

在这些拒绝公开的理由中,第二类是“人均办公经费”不属于政府信息公开的範围。这是最为常用的理由,其中发改委、交通部和铁道部都以这样的理由拒绝公开。

这种拒绝公开理由并不符合《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关规定。根据该条例第十条规定,财政预算、决算报告是县级以上各级人民政府及其部门,应当在各自职责範围内确定主动公开、且需重点公开的政府信息的具体内容。“人均办公经费”属于财政预算决算的範围内,当然就属于政府信息应重点公开的範围。 办公经费保密

办公经费保密

办公经费保密

办公经费保密第三类理由是该信息不存在或概念不清。其中水利部拒绝的理由是“所申请公开的人均办公经费信息不存在”﹔国土资源部的拒绝理由是,根据财政部规定的《政府收支分类科目》和有关财务会计制度,没有“人均办公经费”科目设定,其概念不清,因此无法提供相关情况。

这种拒绝理由明显带有推搪之意。因为根据我国目前的财政收支分类科目,“办公经费”是明确确立的财政科目,而每个部委的正式在编的行政办公人员的数目也是有固定数目的。只需将办公经费的总数除以人数就能得出“人均办公经费”的实际结果。怎幺会无法提供?而且在实际的调研过程中,只要部委答覆了“办公经费”和“办公人员”的数目,调研人员都视为公开了所申请的信息。

第四类是要求提供公民所申请获取信息与自身生产、生活、科研等特殊需要相关的证明材料。比如保监会和住建部都使用了这种理由。这种拒绝理由明显带有设定公民依申请公开难度和成本的意图,是不合理的。与推行政府信息公开,构建服务型政府的目标相悖。

第五类是置之不理。其中菸草局、教育部、文化部、国资委、工商总局、农业部和审计署,一直对于调研人员的信息公开申请不置可否。直到《报告》出台,上述七家部委也未对申请作出答覆。

这种置之不理的态度明显违背政府信息公开条例的规定。根据条例第二十四条规定,行政机关收到政府信息公开申请,能够当场答覆的,应噹噹场予以 答覆。行政机关不能当场答覆的,应当自收到申请之日起15个工作日内予以答覆﹔如需延长答覆期限的,应当经政府信息公开工作机构负责人同意,并告知申请 人,延长答覆的期限最长不得超过15个工作日。

地方情况

相对消极

2012年8月初,只有北京、上海、广东、新疆和四川等省市公开了省级部门“三公”经费预算,而大多数地方政府均对 此持观望态度。2011年3月召开的国务院常务会议已要求,地方政府及其有关部门要比照中央财政做法,做好“三公经费”的公开工作。地方政府的响 应相对比较消极. 省级政府行政透明度

省级政府行政透明度

省级政府行政透明度

省级政府行政透明度一些没有列入要求的地级市和县级市也主动开始了“三公经费”的公开历程。像浙江温岭要求全市所有政府部门预算和“三公”经费要公开细緻到“目”,当地教育局更是公布了市内总共93所学校的预算和“三公经费”。

,目前在公开“三公经费”的问题上,确实存在概念不清晰,标準不统一的问题,非财政拨款的“三公经费”支出并未纳入公开範围内,预算外经费太多。

北京情况

自北京大学公众参与研究与支持中心开始进行中国省级政府行政透明度观察以来,北京连续三年排名中国内地省份第一(西藏未纳入观察範围),并实现了分数的连续增加。全国只有六个省份实现了行政透明度得分的连续增加,而一半观察对象(即15个省份)的行政透明度得分是先增后降。 不做亏心事 不怕全公开

不做亏心事 不怕全公开

不做亏心事 不怕全公开

不做亏心事 不怕全公开2012年11月1日,北京大学公众参与研究与支持中心发布了《中国行政透明度观察报告·2011-2012年度》,在百分制的考核中,北京市以90分的高分达到了“优秀”,领先第二名江苏16分,这是“遥遥领先”。北京市在主动信息公开和依申请公开这一面做得很好。

在过去三年的连续贯彻中,北京始终排名省级政府的行政透明度的得分第一,其中2009-2010年度为76.5分,2010-2011年度为79.5分(与江苏并列),2011-2012年度则高达90分。

在针对区县级行政单位的行政透明度观察也发现,北京市抽查的东城和海淀分别达到了76分(在抽查的38个区县行政单位排名第一)和65.5分(排名第五)。

各界关注

《中国行政透明度观察报告(2011-2012年度)》中的《“三公”经费公开调研专题报告》(以下简称《报告》)引人注目。根据该《报告》调查的结果,目前国务院部委机关的“人均办公经费”透明度较低。除了公开的9家和以“正在审核”为由拒绝的15家部委外,《报告》披露,尚有18家部委拒绝公开的理由并不充分,有的甚至明显违法。央行是被调查的42家部委中唯一使用“人均办公经费”属于国家秘密而拒绝公开理由的。 一些部位称办公经费属于国家秘密

一些部位称办公经费属于国家秘密

一些部位称办公经费属于国家秘密

一些部位称办公经费属于国家秘密央行以“人均办公经费属于国家秘密”为由拒绝公开完全站不住脚。因为根据《中华人民共和国保守国家秘密法》的规定,国家秘密不是任意个人或任意单位机构可以随意界定的。该法第八条规定,国家秘密包括下列秘密事项:(一)国家事务的重大决策中的秘密事项;(二)国防建设和武装力量活动中的秘密事项;(三)外交和外事活动中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项;(四)国民经济和社会发展中的秘密事项;(五)科学技术中的秘密事项;(六)维护国家安全活动和追查刑事犯罪中的秘密事项;(七)其他经国家保密工作部门确定应当保守的国家秘密事项。很显然,央行的“人均办公经费”信息并不在上述範围内。

办公经费也是民众的血汗钱,我国的行政成本高昂早就为社会所诟病。某些官老爷官气十足,花起钱来大手大脚,一副纨绔子弟模样。当民众想知道钱都花在啥地方了,他们反而以各种理由推脱,甚至以所谓的“国家秘密”等一类的荒唐理由玩“躲猫猫”。如果钱都花在刀刃上,何惧公开?正是办公经费花得不正,花得冤枉,官老爷才不肯公开。权力与义务是对等的,民众的监督权不能得到保障,凭什幺纳税给某些纨绔子弟用?

一切国家机关及其工作人员都是人民的公僕,当依法行政、执政为民,该公开的信息就得及时向社会公开,不惧怕民众的监督。希望国家有关部门对央行的这一骄纵行为予以必要的约束与监管。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯