浙江绍兴云栖寺

浙江省绍兴市云栖寺,始建于建于五代后晋天福四年(939年),距今已具有1000多年的历史。该寺初名“道林院”,则为律为教。至唐鸟窠禅师重兴,则为禅。宋治平二年(1065年)改赐“兴教院”,以禅为教。宋未年(1279年)寺毁。

明末莲池大师徒孙内恆铨公复兴,则为净。因时制宜,但取益物,不执陈迹,而令一切众生。由明以来二百余年,其间住持法道之高人,亦复不少。

清顺治元年(1644年),莲池大师徒孙内衡铨公复兴,又移建于迎恩门外,地名娄江,即现在绍兴市云栖寺“小云栖”旧址,时有房屋12间,改额为“兴教禅寺”,以净为教。该寺为明末白洋朱佩南舍院第而建,至今已具有300多年的历史。

清乾隆年间,白莲教事发,“兴教”二字有犯禁忌,遂更名为“云栖”。后为有别于杭州之“云栖寺”,故称绍兴娄江“云栖”为“小云栖”,(杭州云栖寺现已无存)。

民国十五年(1926年),住持源湛募资重加修饰,净土宗十三祖印光大师代作募修大典疏。募修工程历时四年,寺又中兴。时有殿宇三进50间,邑人徐生翁题“小云栖”额。

1939年3月30日,已故国家总理周恩来回乡时,曾到“小云栖”参观,并在寺内就餐。

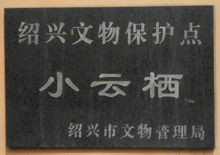

1989年,“小云栖”旧址,被列为绍兴市市级文物保护点。

1990年后云栖寺恢复重建并正式恢复"云栖寺"名称。1999年,"云栖寺"登记为开放寺院。寺院也多次被评为“五好和谐的宗教场所”。

寺院南濒鉴湖,北枕运河,东临绍(兴)漓(渚)铁路,西望石堰诸山。寺院所在村落"云栖村"因此得名。

基本介绍

- 中文名称:浙江绍兴云栖寺

- 外文名称:Yunqi Temple Shaoxing

- 地理位置:浙江省绍兴市越城区云栖村

- 气候类型:亚热带季风气候

- 占地面积:2400平方米(1999年数据)

- 景点级别:市级文物保护点

- 历史称谓:道林院 兴教院 兴教禅寺 小云栖

- 建筑历史:始建于明末 距今300多年

- 重建时间:1990年

- 性质寺院:开放寺院 1999年登记

- 创建时间:晋天福四年 939年 距今1000多年

名称由来

绍兴云栖寺始建于五代后晋,距今已有一千多年历史。初名道林院,后改名兴教院,至清乾隆,因白莲教事发,"兴教"二字有犯禁忌,遂更名云栖寺,为有别于杭州之云栖寺而称绍兴云栖寺为"小云栖",两地的云栖寺历史上为姐妹寺。由于历史的原因,杭州的云栖寺现已无存。

据《绍兴佛教志》和《绍兴宗教》记载,绍兴市"云栖寺",始建于建于五代后晋天福四年(939年),初名“道林院”,即现绍兴“鸟窠寺”遗址,“鸟窠寺”又称“鸟窠禅寺”,俗称“鸟窠石寺”。

宋治平二年(1065年)改赐“兴教院”,以禅为教。宋未年(1279年)寺毁。

明天启五年(1625年),僧宝舍移建于梅山岭(今属萧山市)。明代诗人萧昱撰有《兴教寺》诗。

明末莲池大师徒孙内恆铨公复兴,以净为教。

清顺治元年(1644年),莲池大师徒孙内衡铨公复兴,又移建于迎恩门外,地名娄江,时有房屋12间,改额为“兴教禅寺”,以净为教。

清乾隆(1736~1795)年间,因自莲教事发,“兴教”二字有犯禁忌,又因“兴教禅寺”始创时延云栖莲池大师法孙智铨为住持,遂更名为“云栖寺”。后为有别于杭州之"云栖寺",故称绍兴娄江云栖为“小云栖”,(杭州云栖寺现已无存)。

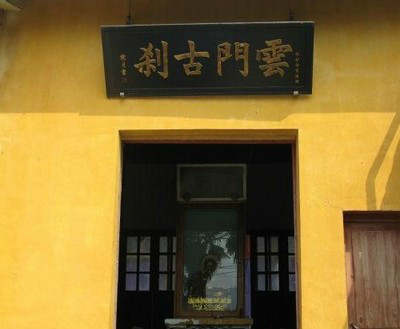

云栖寺门匾

云栖寺门匾“小云栖”历史上与杭州之"云栖寺"为姐妹寺。处地"云栖村"亦因该寺而名。

1989年,“小云栖”旧址,被列为绍兴市文物保护点。

1990年后,寺院修复重建,正式恢复“云栖寺”名称。

地理位置

“小云栖”前身“道林院”、“兴教院”遗址,处地秦望山,位于绍兴市城南鉴湖镇下谢墅村鸟窠山山坡上。

历史上,偏门外娄江村“小云栖”处地方四面环湖,需要用船才可以到达,乃当时绍兴会稽境内最大寺庙,是会稽境内大户人家烧香拜佛之宝地,现因寺庙所在地地源变动而变为陆地。

.

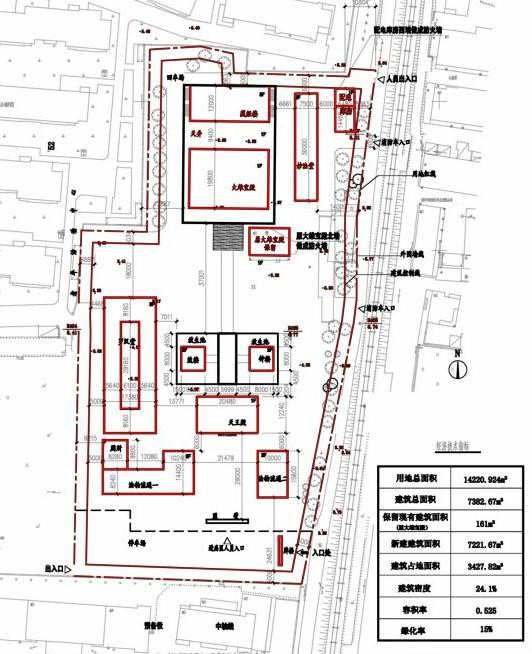

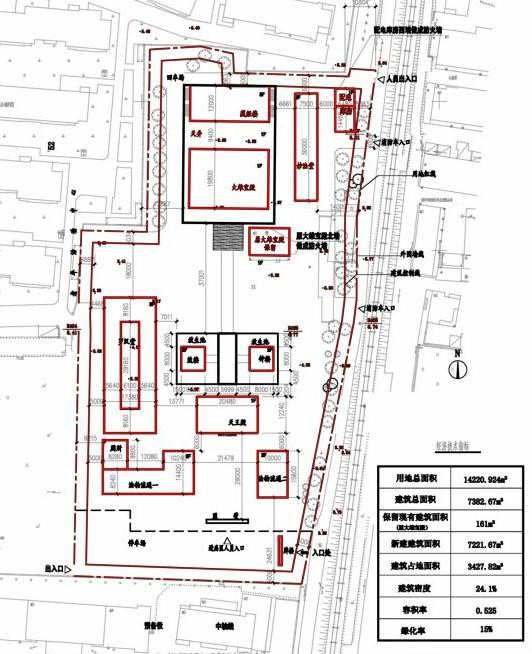

浙江绍兴云栖寺寺院南濒鉴湖,北枕运河,东临绍(兴)漓(渚)铁路,西望石堰诸山。 云栖寺方案调整规划

云栖寺方案调整规划

云栖寺方案调整规划

云栖寺方案调整规划寺院位于绍兴越城区胜利路西端云栖村(绍兴市胜利西路西段新一中旁),沿越城区胜利西路段朝西过铁道即右转约一百多米处。

历史沿革

据《全唐诗补编》等古籍记载,唐代高僧道林云游到会稽山,结寺修行,自号鸟窠禅师。鸟窠迹在唐代很有名气,当时江苏有个叫魏璞的人,慕名寻访,并留下"松林春日静,石径晚云多"的名句。

道林院”,即现绍兴市城南下谢墅村鸟窠山山坡上“鸟窠寺”遗址,初以律为教。

印光大师《绍兴偏门外娄江村兴教禅寺(即小云栖)募修大殿疏》记载:唐鸟窠禅师重兴,作为道场,则以禅为教。

宋治平二年(1065年)改赐“兴教院”,则以禅为教。宋未年(1279年)寺毁。

明天启五年(1625),僧宝舍移建于梅山岭(今属萧山市)。明代诗人萧昱撰有《兴教寺》诗曰:“迢遥寻古剎,寂寞见群峰。好竹无人扫,繁花对客红。云垂僧院静,雀下佛坛空。兴尽方归去,春山落照中。”诗人王野撰有《兴教寺》诗曰:“古柏寒松是处逢,门前山色倚层空。老禅定后谈元寂,一树酮花落午风。”

明末莲池大师徒孙内恆铨公复兴,则以净为教。

清顺治元年(1644年),莲池大师徒孙内衡铨公复兴,又移建云栖村娄江,房屋12间,改额为“兴教禅寺”,则以净为教,宗风远播。法孙内衡铨藏灵骨于其中,后移于会邑称山建塔。

清初,朱佩南妻张氏及女雪照皈依云栖莲池大师宏法孙智铨法师,遂请孙智铨住寺。智铨卓锡“兴教禅寺”后,法席甚盛,同弟子惟圆鸠创殿宇,一时“越郡推为教下第一旃檀林”。

清乾隆年间,因白莲教事发,因“兴教”二字有犯禁忌,遂更名为“云栖寺”。后为有别于杭州之“云栖寺”,故称绍兴娄江云栖为“小云栖”。

道光九年(1829年),曼香置田6亩9分作为寺产,并立碑记之。后其徒彻凡继席云栖,一时名流雅集,不少文人墨客在寺内多有题咏,留下墨宝。一度成为越中颇有文化气韵的寺院,其盛不逊兰亭禊游。曾有明代刘宗周提额,壁有清代画师童二树的墨梅图。当时乃绍兴会稽境内最大寺寺庙,是会稽境内大户人家烧香拜佛之宝地,处地四面环湖,需要用船才可以到达,现因寺庙所在地地源变动而变为陆地。

清末,云栖寺殿舍寮悉颓,梁栋腐败,椽木差脱。

民国11年(1922年),僧源湛重修“小云栖”。 历史上的娄江小云栖

历史上的娄江小云栖

历史上的娄江小云栖

历史上的娄江小云栖民国15年(1926年),住持源湛谨疏《兴教禅寺募修大殿疏》。佛教净土宗第十三祖印光大师撰有《绍兴偏门外娄江村兴教禅寺大殿疏(代源湛作)》文稿。

民国15年至民国19年(1926年至1930年),住持源湛募资重加修饰,历时四年,寺又中兴。时有房屋50余间。邑人、书法家徐生翁题“小云栖”额一方。并为云栖寺撰联,曰:“翠竹团云栖,台榭屯荫圆色相;莲花开兴教,池涛漾玉净禅心。佛日高悬光明世界,法轮常转普利人天。”庄严佛世界,左右二莲花。大殿外有石雕,甚古疑,系宋元古物。寺内有王文治联,有《东升老人内衡铨法通记》及“慧焰长辉”匾。

1937年-1945年,抗战期间,僧印西一度主寺。

1939年3月30日,已故国家总理周恩来回乡时,曾到“小云栖”参观,并在寺内就餐。

1945年抗战胜利后,源湛复主寺20余年。

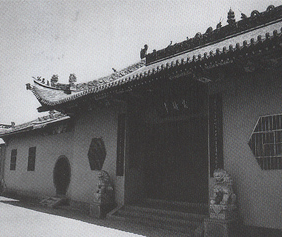

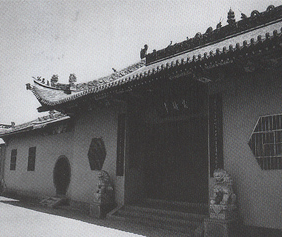

1949年解放后,寺院完整,佛事兴盛。 绍兴市云栖寺旧貌

绍兴市云栖寺旧貌

绍兴市云栖寺旧貌

绍兴市云栖寺旧貌1965年后文化大革命期间,寺院停止宗教活动,经籍、字画悉数被抄,部分房屋破败不堪,寺舍多作云栖村厂房。

1989年,云栖寺内“小云栖”旧址被列为绍兴市文物保护点。

1990年,正式恢复"云栖寺"名称。

1990年后,厂房逐年腾空,寺产逐一归还并恢复重建,寺院同时恢复宗教活动,僧慧鑫、增瑞先后主其事。

古建筑尚存大殿、藏经楼、东西厢楼及山门(山门现己改建)。

1993年,光如法师任云栖寺住持

,历载化缘,得众居士支持,相继重修山门、韦驮殿、大雄宝殿、药师殿、地藏殿、西方殿、僧寮及斋堂。

1999年,云栖寺登记为开放寺院并对外开放,修复建成后的云栖寺,占地面积2400平方米,建筑面积1600余平方米。中国佛教协会副会长茗山为该寺题“云栖禅寺”额。

1999年9月26日,云栖寺举行全堂佛像开光法会。

2000年古钟归还云栖寺。 地藏殿之越城区佛教协会

地藏殿之越城区佛教协会

地藏殿之越城区佛教协会

地藏殿之越城区佛教协会2002年天王殿落成,四天王金身塑成。

2006年6月,绍兴市政府同意扩建云栖寺。

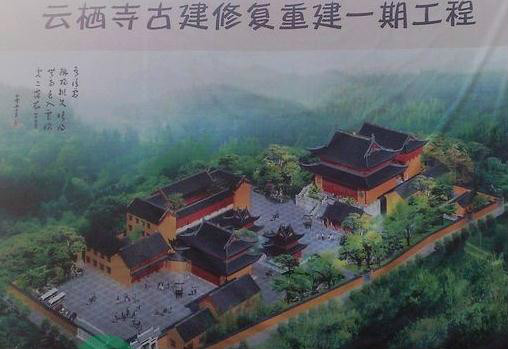

2010年9月16日,云栖寺扩建一期工程开工,扩建工程占地面积21.4亩,预算总投资3000万元,一期工程投资1000万元。

现越城区佛教协会处地云栖寺。

据史料记载,现绍兴市云栖寺内“小云栖”旧址,为明末白洋朱佩南舍院第而建,初名“兴教院” 又称“兴教禅寺”。小云栖的历史建筑至今已有300多年历史。

该寺佛气萦萦,梵音绕绕,儒雅清幽,菩萨普照众生,是非常难得之佛教胜地。

建筑环境

建筑环境:

胜利西路云栖村,

东临漓渚铁路,西接老年活动中心, 南为绍兴市预备役团。

环境印象:

寺院东首被一条矿山铁路专用线所隔;

西、北两侧又被高层建筑障碍,所幸距离尚远;

寺院进出只有南向一条小路,凸显逼仄。

寺院印象:

云栖寺虽无名山大剎之雄伟、庄严,但绝不失清雅、古幽之气。

殿堂景观

历史建筑

寺庙现状中只有大雄宝殿保存较为完整,且建筑风格能较好的体现整个寺庙的明清建筑风格。

历史建造至今保存下来的有山门(山门已改建)、大殿、藏经楼、东西厢楼, 系民国建筑。整体坐北朝南。

由于历史原因,寺园部分建筑已不见当年风貌。 小云栖内部古建筑景观

小云栖内部古建筑景观

小云栖内部古建筑景观

小云栖内部古建筑景观大殿:

大殿又称大雄宝殿,系民国建筑,坐北朝南,共三开间,通面宽13.40米,通进深13.40米。明间东西缝五架抬梁造,边贴穿斗式,前后置廊。

东西厢楼:

东西厢楼系民国建筑,东西二侧布置,各有厢楼各六间。明间东墙上嵌嘉庆八年《文昌帝君救世文》碑一通。

修缮建筑

山门: 修复后的山门景观

修复后的山门景观

修复后的山门景观

修复后的山门景观山门共五开间,通面宽17.80米,通进深7.30米,穿斗结构。山门后天井,东西有厢屋各三间。

藏经楼:

藏经楼五开间,通面宽21.80米,通进深11.80米,明间脊檩下墨书“中华民国癸酉年仲秋吉日 住持静悟监院源湛印朋心副事智祥领四众人等捐助建造 ”。

募资扩建建筑

药师殿、地藏殿、西方殿、韦驮殿、僧寮及斋堂。

修缮扩建后,云栖寺占地2400平方米,建筑占地1600余平方米。

政府扩建建筑

天王殿、钟楼、鼓楼、放生池等建筑。

2006年6月,绍兴市政府同意扩建云栖寺,2010年云栖寺扩建工程启动并实施。

修缮扩建

1990年后,厂房逐年腾空,寺产逐一归还,云栖寺恢复重建,同时恢复相关宗教活动。

古建筑尚存大殿、藏经楼、东西厢楼及山门(山门现己改建)。

1993年,光如法师任云栖寺住持

,为发扬佛教教义,历载化缘,得到众居士支持,因而相继重修山门、韦驮殿、大雄宝殿、药师殿、地藏殿、西方殿、僧寮及斋堂。

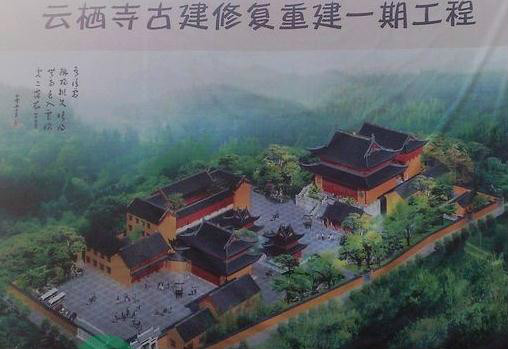

1999年,云栖寺修复建成后的占地面积为2400平方米,建筑面积达1600余平方米。 云栖寺扩建工程全面展开

云栖寺扩建工程全面展开

云栖寺扩建工程全面展开

云栖寺扩建工程全面展开2010年云栖寺古建修复重建工程日前已全面启动。规划中的云栖寺南北约110米,东西约90米。扩建工程占地面积21.4亩,预算总投资3000万元,一期投资1000万元,一期工程包含天王殿、钟楼、鼓楼等建筑,历时300天,一期工程于2011年底完成施工。

扩建修缮云栖寺对于弘扬绍兴的历史文化和人文文化,传承佛教文化,以及建设和谐社会都有着重要的意义。

考虑到寺庙的现状中只有大雄宝殿保存较为完整,且建筑风格能较好的体现整个寺庙的明清建筑风格,遂予以保留,而其他殿堂由于破烂不堪或价值不高将予以拆除,修缮扩建中注重对轴线、院落这些具有中国特色的寺庙建筑群精华的布局。 云栖寺扩建一期工程开工仪式

云栖寺扩建一期工程开工仪式

云栖寺扩建一期工程开工仪式

云栖寺扩建一期工程开工仪式云栖寺方案调整规划:

建筑面积:390.67平方米,主要设计新建大雄宝殿规模适当扩大。

通过云栖寺的建设,能进一步发掘、延续和弘扬绍兴的历史文化资源,拓展绍兴城区的历史文化的涵盖面,同时也为绍兴城区增加一个新的融历史文化和建筑景观为一体的城市旅游休闲亮点。

寺院现状

绍兴市云栖寺的现有设施已无法满足如今人数众多的信徒的使用。本着弘扬绍兴的历史文化和人文文化,传播佛教文化,以及建设和谐社会的宗旨,云栖寺扩建正在不断进行之中。 扩建中的云栖寺

扩建中的云栖寺

扩建中的云栖寺

扩建中的云栖寺现任住持释光如法师不管寺务多幺繁忙都坚持早夜功课,静心修禅,持诵有轨,正信为旨,粗衣素食,为信众表率,受到十方信士的尊重。寺院也多次被评为“五好和谐的宗教场所”。

这几年来,绍兴市云栖寺已进入良性发展阶段,对于弘扬绍兴的历史文化和人文文化,传承佛教文化,以及建设和谐社会都有着重要的意义。

文化遗产

简介

千年古剎云栖,始建于晋,是古城绍兴一座文化氛围颇为浓厚的禅寺。

历任住持曼香、彻凡、源湛等皆为诗僧,着有《嫩江楼诗草》、《慕梅精舍诗钞》等传世佳作,在当时文坛上颇有影响。不仅如此,明末着名儒家学者刘宗周、清代高僧印光大师、清代画师童二树、近代书坛公认艺术大家徐生翁、现代书画家李鸿梁、着名学者朱仲华等文人墨客都曾作客云栖,或题额或作疏或绘画。曾有明代宗周提额,壁有清代画师童二树的墨梅图。

史载清道光、鹹丰年间,诗僧曼香及其徒彻凡先后继席云栖,吸引当时不少名流前来雅集,其情景不逊兰亭禊游。

值得一提的是民国时期的一代高僧弘一大师,即我国新文化运动的前驱,近代史上着名的艺术家、教育家、思想家、革新家李叔同,竟与云栖寺也有着非同一般的渊源,据他的高足李鸿梁先生回忆:弘一大师的字画及其书画、书籍曾暂存于小云栖寺。

云栖寺历代保存的经籍、书画,究竟有多少?有一个传说:清朝有一个水师将军彭玉林,其人酷爱书画,来寺院看,竟看了三天三夜。寺院收藏之丰,由此可见一斑!

云栖寺曾呼吁各界查找历史遗失的经籍、书画的下落。

新建的云栖寺,中国佛教协会副会长茗山法师为寺题写匾额。绍籍着名书画家沈定庵、郭子美、甘稼泥、蔡旺林等为各殿堂题额。

“小云栖”额

民国11年(1922年),僧源湛重修,时有房屋50余间。邑人、书法家徐生翁题“小云栖”额一方。

彩壁绘画

彩壁绘画是云栖古寺文化积澱重要组成部分,数量之多,分布之广在绍兴乃至全省佛教禅寺中首屈一指,从寺院的殿、堂、廊、庑及山门等壁面上,乃至神龛背景,重彩丰富艳丽、形象传神逼真的壁画随处可见,完全没有一般庙宇的沉闷。分殿内,墙面採用大面积壁画补白:空中祥云缭绕,优雅轻盈的飞天播洒着满天缤纷的香花,庄严祥和的佛佗正在护法簇拥下讲法布道……恍若置身灵山。 小云栖的彩壁绘画

小云栖的彩壁绘画

小云栖的彩壁绘画

小云栖的彩壁绘画小云栖寺彩壁绘画丰富多彩,内容也不限于佛教文化,在这里,可以见到“虞舜孝感天地”等一组二十四幅栩栩如生的古代孝图,传统伦理和隐逸称道的人物和山水题材占了相当比重。

藏书

丰富的藏书使云栖寺更象一座图书馆。囿于场地,云栖寺尚无藏经楼,但藏经室收藏佛教典籍之齐全,令人叹为观止,经卷浩繁足有万册之多。其中不乏精品,以汇集佛教一切经典的全书大藏经为例,就有日版《大正新修大藏经》200册、《乾隆大藏经》168册、《大藏经补编》36册等。一排排书架上,一本本大部头的“天书”,使得面积不足百余平米的藏经室显得过于侷促。

墨韵

儘管云栖寺历代保存下来的书画和经典在文革期间悉数被抄,但书画的文化传承却在云栖寺绵延不绝。稍加留意,堂额、殿柱、殿侧、钟楼、神龛等都有书法名家题词作对,如“云栖寺”寺额就是由原全国佛教协会副会长、享有“诗僧”之称的茗山法师所题,而绍兴着名书家如沈定庵、郭子美、甘稼泥、蔡旺林等题写的古雅朴厚,禅意通灵的书法,让人分攘中求得菊的淡雅,物慾中求得兰的高洁,功名中求得荷的清香,尘嚣中求得竹的宁静。加之寺院保存的其他大量绍兴书法名家作品,到云栖,如临书法圣地兰亭,置身净土,别有一番脱俗返朴的心境。

云栖寺大钟

云栖寺大钟文革期间曾经被红卫兵拿走,挂在府山顶上望海亭里,钟上铸有"云栖寺"大字,是历代云栖寺之宝,1993年归还寺院。

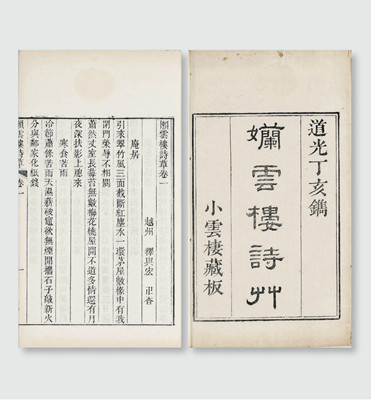

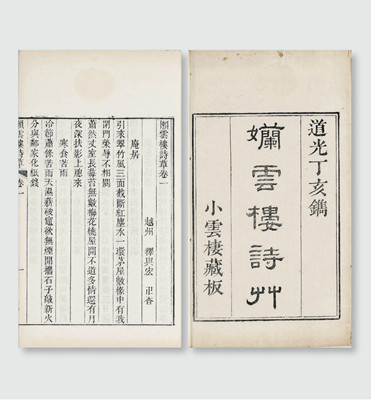

懒云楼诗草二卷 (清)越州释与宏撰

清道光七年(1827)小云栖自刻本 清道光七年(1827年)小云栖自刻本

清道光七年(1827年)小云栖自刻本

清道光七年(1827年)小云栖自刻本

清道光七年(1827年)小云栖自刻本是书为清中期绍兴诗僧释与宏(卐香)诗集,多为与浙东文人诗画相酬以及游历记闻。扉页题“道光丁亥镌/小云栖藏板”,前刊道光己巳高第序,末刊道光丁亥邬鹤征跋。白纸刷印,原装保存,品相完好。

着者简介: 释兴宏(1758-1838),号卍香,浙江绍兴人。清中期浙东名僧,西园吟社成员。七岁出家鉴湖之兴教禅院,历主平阳、开元诸丛林,后退居小云栖寺。今存《懒云楼诗集》、《懒云楼诗草》等。

诗文寻蹤

《鸟窠和尚赞》

形羸骨瘦久修行,一纳麻衣称道情。 鸟窠禅师与白居易

鸟窠禅师与白居易

鸟窠禅师与白居易

鸟窠禅师与白居易曾结草庵倚碧树,天涯知有鸟窠名。

作者:唐代白居易

《赠鸟窠和尚诗》

空门有路不知处,头白齿黄犹念经。

何年饮着声闻酒,迄至如今醉未醒。

作者:唐代白居易

《鸟窠与白居易》

谁道群生性命微,一般骨肉一般皮。

劝君莫打枝头鸟,子在巢中望母归。

作者:唐代白居易

《见杭州乌窠和尚后作》

白头居士对禅师,正是楞严三昧时。

一物也无百味足,恆沙能有几人知?

作者:唐代白居易 见《祖堂集》卷三

《寻鸟窠迹》

为访名僧迹,言寻小曲阿。松林春日静,石径晚云多。

道法传驯鹊,禅机显化螺。空潭山色印,谁与证维摩。

作者:唐代魏璞 (江阴唯一入选全唐诗的诗人)

《陪皮袭美、陆鲁望重过鸟窠迹》

重探灵迹到空山,山下茅庵几扣关。

不为白云招客屐,那教清境接人寰。

螺池水色经年静,仙岭松声镇日闲。

拟约高贤同结社,好移竹室住前湾。

作者:唐代魏璞 (江阴唯一入选全唐诗的诗人)

《兴教寺》

迢遥寻古剎,寂寞见群峰。好竹无人扫,繁花对客红。

云垂僧院静,雀下佛坛空。兴尽方归去,春山落照中。

作者:明代 萧昱

《兴教寺》

古柏寒松是处逢,门前山色倚层空。

老禅定后谈元寂,一树酮花落午风。

作者:王野

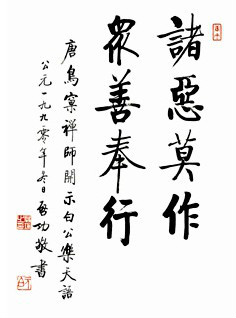

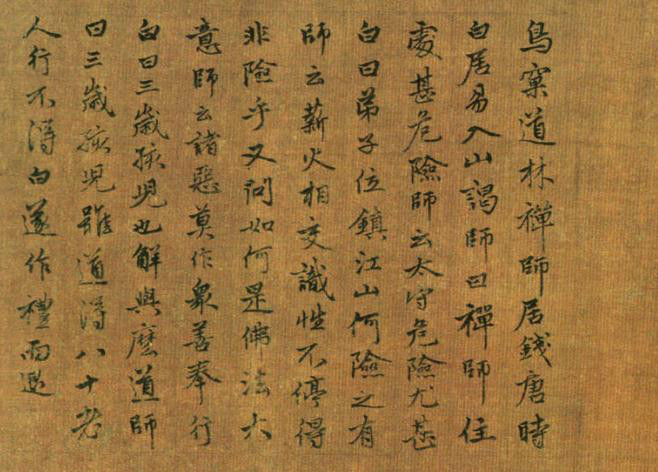

《五元灯会》

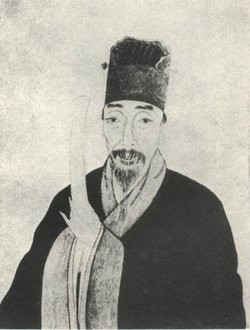

白居易侍郎出守兹郡,因入山谒师。

问曰:“禅师住处甚危险。”

师曰:“太守危险尤甚!”

白曰:“弟子位镇江山,何险之有!”

师曰:“心火相交,识性不停,得非险乎?”

又问:“如何是佛法大意?”

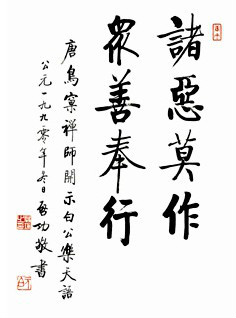

师曰:“诸恶莫作,众善奉行。”

白曰:“三岁孩儿也解恁幺道。”

师曰:“三岁孩儿虽道得,八十老人行不得。”

白作礼而退。

作者:宋代 释普济

《兴教禅寺募修大殿疏》

印光大师《绍兴偏门外娄江村兴教禅寺募修大殿疏(代源湛师作)

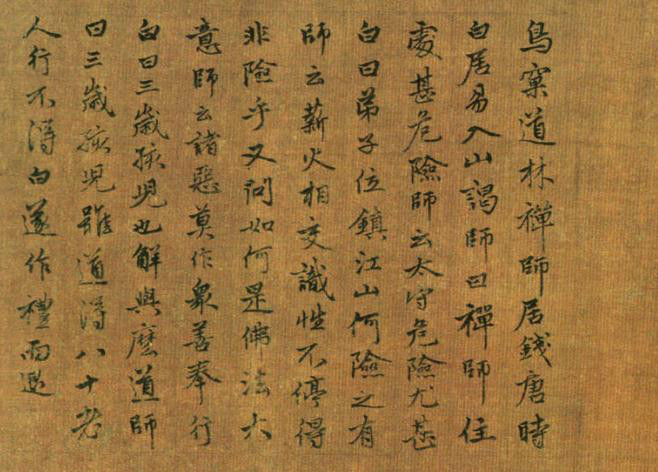

如来调御众生,随机说法。由众生根机不一,故所说法门无量。求其汇归统一,唯律、教、禅、净四法。律者佛身,教者佛语,禅者佛心,净者佛境。律、教、禅、净,行人归宿之所。亦究竟圆成佛道,普度一切凡圣之法也。四法并非各别。必须法法圆通,法法俱备,方可以上续佛慧,下化众生。不过约其注重者论,遂立律、教、禅、净四宗之名而已。 小云栖募修大殿疏

小云栖募修大殿疏

小云栖募修大殿疏

小云栖募修大殿疏兴教禅寺,创建于晋,则为律为教。至唐鸟窠禅师重兴,则为禅。明末莲池大师徒孙内恆铨公复兴,则为净。善知识观机逗教,因时制宜。但取益物,不执陈迹。故令一切众生,鹹沾法益也。由明以来二百余年,其间住持法道之高人,亦复不少。清末以来,法道式微,殿堂寮舍,悉形颓败。而大殿为安住如来法身之所,亦属四众祈福之场。栋樑腐败,椽梠差脱。若不设法修葺,必至直下倾覆。湛住持其中,心常惊惧。以故特述愚诚,遍募护法檀信,恳祈各舍净资,成就善举。俾含空宝殿,指日成工。满月金容,经劫常住。将见佛天云护,吉庆骈臻。富寿康宁,现身获箕畴之五福。高爵尊徽,后裔纳伊训之百祥矣。惟冀不吝,共登芳衔。(民国十五年丙寅)

印光法师文钞三编卷四

作者:民国印光法师

历史考辨

鸟窠和尚之人物考辩

《西游记》第十九回“云栈洞悟空收八戒,浮屠山玄奘受心经”中,唐僧和悟空、八戒师徒三人,过了乌斯藏界,来到浮屠山,有位乌窠禅师在香桧树上一柴草窠中修行,“左边有麋鹿衔花,右边有山猴献果。树梢头,有青鸾彩凤齐鸣,玄鹤锦鸡鹹集”。乌巢“禅师见三众前来,既便离了巢穴,跳下树来”。他口授唐僧《多心经》一卷,又讥讽八戒“野猪挑担子”,悟空是“多年老石猴”,然后化金光径上乌巢而去。以悟空之棒沉与神力,举铁棒望巢上乱捣,“只见莲花生万朵,祥雾护千层”,“莫想挽着乌巢一缕藤”,显然法力胜过悟空甚多,最起码也是位修成正果的菩萨。

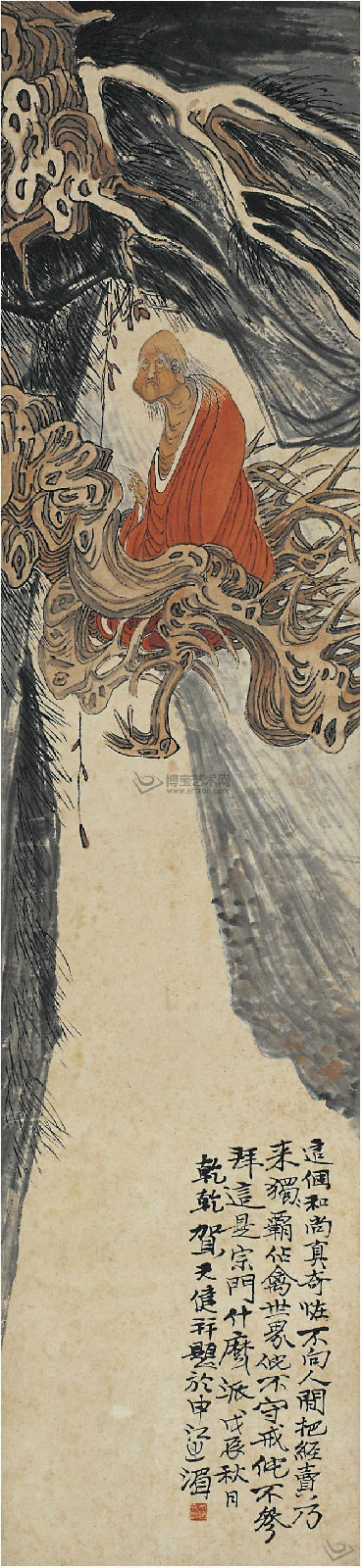

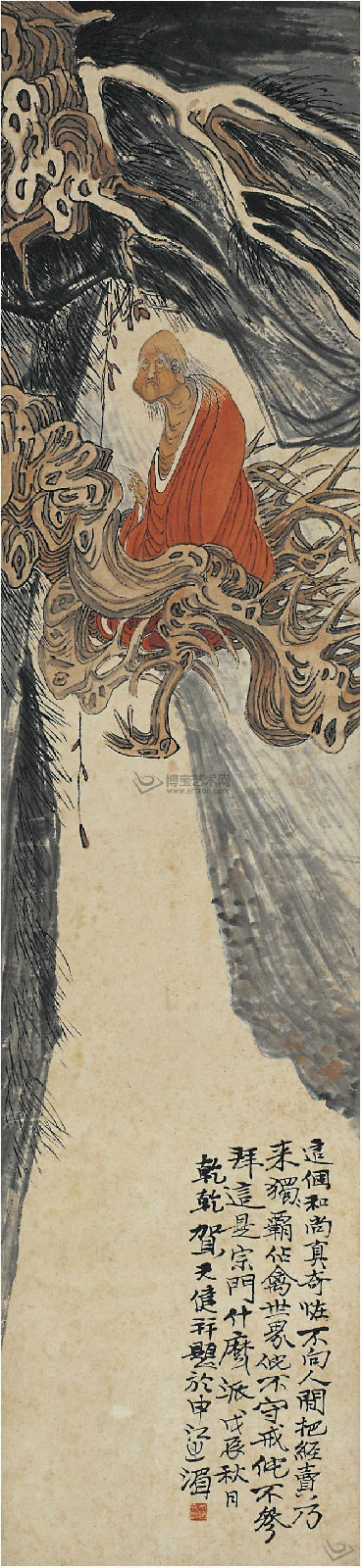

小说中这位禅师,实际上就是《五灯会元》卷二“鸟窠道林禅师”:鸟窠道林禅师,本郡富阳人也。姓潘氏,母朱氏,梦日光入 口,因而有娠。及诞,异香满室,遂名香光。九岁出家,二十一于荆 州果愿寺受戒。后诣长安西明寺复礼法师学《华严经》、《起信论》。……属代宗诏国一禅师至阙,师乃谒之,遂得正法。……后见秦望山有长松,枝叶繁茂,盘屈如盖,遂栖止其上,故时人谓之鸟窠禅师。复有鹊巢于其侧,自然驯狎,人亦目为鹊巢和尚。……元和中,白居易侍郎出守兹郡,因入山谒师。……师于长庆四年二月十日告侍者曰: “吾今报尽。”言讫坐亡。 鸟窠禅师图 立轴

鸟窠禅师图 立轴

鸟窠禅师图 立轴

鸟窠禅师图 立轴鸟窠禅师与大诗人白居易的交情,除在《五灯会元》卷四“白居易侍郎”有记载外,在元·视觉按《释氏稽古略》卷三、明·何乔原《闽书》卷六种均有记载,唯禅师的栖息处,《闽书》中先为白屿山(一名“陈田山”)鸟窠岩,后“游杭,巢木杪而居”。在明代有《鸟窠禅师度白侍郎宝卷》,说白居易前身是金妃宫太子,鸟窠禅师是布袋罗汉。可见这位佛门高僧为人很奇特,传说也很奇特,并与文学之士结下甚深法缘。

据《景德传灯录》、《释氏稽古略》及《武林西湖高僧事略》等典籍记载,鸟窠和尚也称道林禅师,杭州富阳人,本姓潘,母亲朱氏,本名香光,九岁出家,二十一岁于荆州果愿寺受戒,后南归,栖于秦望山之树,有弟子会通(吴元卿也即布毛侍者),长庆年间曾与白乐天说禅,圆寂时间为长庆四年二十日(公元824年),寿84,僧腊63。

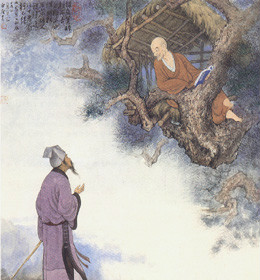

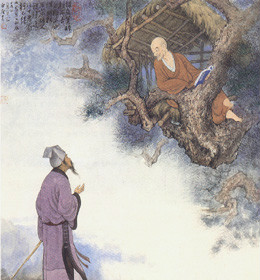

根据《宋高僧传》卷十一记载,鸟窠和尚原姓潘,出家后名为释圆修,福州闽人,小时候聪慧过人,长大后英俊豪迈,一表人才,少时已熟读经书。“忽思拔俗寻事名师,剃髮变衣,年满于嵩阳会善寺纳戒。”受到百丈山海禅师的点拨遂符心要,返杭州后在秦望山的松树上居住40余年之后,杭州刺史裴常棣非常重视鸟窠和尚,数番请他下来住寺庙而不得,有时请他下来说法,后来终于住到了裴常棣为他造的伽蓝殿里。太和七年癸丑岁(公元833年)圆寂,享年99岁,僧腊(僧尼受戒后的年岁)80。 金山寺窗画:白居易与鸟窠禅师

金山寺窗画:白居易与鸟窠禅师

金山寺窗画:白居易与鸟窠禅师

金山寺窗画:白居易与鸟窠禅师由上文可见,号为鸟窠和尚的应该有两人,两种记载不仅出生地、姓名不同,就连人生经历也不同,最后生卒年、寿限、僧腊也不同。宋高僧传记载的鸟窠和尚早在裴常棣当杭州刺史期间已住进寺庙,因此也就不可能有白居易“住处甚危”之说,而且也没提到跟白居易交往的事情,如果确有其事,是不可能不提的。从上述内容来看,这不可能是古籍转相抄引造成的错误,有两个不同的鸟窠和尚,这是毫无疑问的。

从当时来看,两个鸟窠和尚均很有名望,与白居易有交往的那个自不必说,道林禅师不仅是牛头宗第六代传人,更引来当时名流来说禅,如白居易在杭州当刺史期间,专程去看望他,并写了《鸟窠和尚赞》、《赠鸟窠和尚诗》等诗,江苏诗人魏朴也专程去寻找他,并且还带着陆龟蒙与皮日休再次来寻他。而众人常说的鸟窠和尚就是指这一个。而《宋高僧传》里的鸟窠和尚也非泛泛,不仅裴常棣“酷重其道,请下结庵者至于三四”, 而且“杭之累政良守无不倾重,税驾树阴请谈玄极”。

鸟窠和尚之隐居地考辩

关于鸟窠和尚的隐居地,存在四个主要说法,绍兴说,杭州说,江苏江阴说,福清江阴说。

绍兴说:

绍兴说的依据是秦望山,白居易与鸟窠和尚的交往,就在鸟窠禅寺。

《绍兴宗教》称“鸟窠禅师又称圆修、道林禅师,富阳人”。

根据《景德传灯录》、《释氏稽古略》及《武林西湖高僧事略》等典籍的记载,鸟窠和尚称道林禅师,杭州富阳人,本姓潘,母亲朱氏,本名香光。

据《全唐诗补编》等古籍记载,唐代有个叫道林的高僧,云游到会稽山,发现了这长松蟠曲如盖的鸟窠迹,便在这里结寺修行,自号鸟窠禅师。.多少年后,道林僧竟能呼鸟唤鹊,他还将截去尾巴的螺蛳放入池塘,养殖出了一种断尾螺蛳。鸟窠迹在唐代很有名气,当时江苏有个叫魏朴的人,慕名寻访该处,留下了"松林春日静,石径晚云多"的名句。

《祖堂集》中又记载了牛头宗道钦禅师的弟子道林禅师的故事。他因曾栖止在浙江绍兴东南边秦望山的古松树上,因此世称「鸟窠和尚」,刚好这棵松树上还有喜鹊筑巢在禅师身旁,鸟儿与禅师同居一室,驯顺可爱,自在戏玩,于是人们又称他为“鹊巢和尚”。一次他的侍者来辞行,道林禅师问他打算到哪里?侍者回答要到各地去学习佛法。禅师回答他:「若是佛法,我这里亦有小许。」侍者还不明白,问:「您的佛法是什幺?」禅师便从衣服上抽出一根棉絮给他看,侍者立即就领悟了。 白居易拜访鸟窠和尚

白居易拜访鸟窠和尚

白居易拜访鸟窠和尚

白居易拜访鸟窠和尚绍兴秦望山在中国文化史上赫赫有名,据《史记》记载,秦始皇是从庐山下来乘船顺长江而下,经马安山、当涂等地,巡视会稽郡郡治吴中,会稽郡守与属下官员百姓出城十里跪迎,争相称颂始皇帝功德。始皇下车,接见地方乡老,细心询问郡情,得到的答覆自然又是百姓归心、安定太平之类的颂德之声。后到杭州,因钱塘江水波汹涌,难以成行,便向西行120里,从江面狭窄的地方渡过。秦始皇在会稽山上“立石刻颂德”,这是他第五次出巡以来的第七块刻石、也是最后一块刻石。据《越绝书》卷八记载秦始皇三十七年(公元前210年):“东游之会稽。……以正月甲戊到大越,留舍都亭。取钱塘浙江岑石,石长丈四尺,南北面广尺六,西面广尺六寸。刻丈六于越东山上,其道九曲,去县二十一里。” 会稽秦望山佛教文化旅游区

会稽秦望山佛教文化旅游区

会稽秦望山佛教文化旅游区

会稽秦望山佛教文化旅游区不过,全国并不只绍兴才有秦望山,杨成其先生在《秦望山考》中说有会稽秦望山,杭州秦望山以及海盐秦望山。

根据竺岳兵先生在《唐诗之路行迹考》中《白居易三入浙东考》的记载,“白居易曾三次来浙东,第一次是来避难,第二次是任杭州刺史时应元稹之邀,第三次则是怀念浙东而来的。”所以白居易来会稽拜访鸟窠和尚也很正常。再加上鸟窠禅寺就在秦望山上,而且唐代绍兴的佛教非常繁荣,宗派四起,相互交融,是江南的佛教中心,所以说鸟窠和尚曾隐居在绍兴,似乎是合情合理。

杭州说:

《唐杭州秦望山圆修传》介绍鸟窠禅师为福州闽人,而且未曾有过“道林禅师”的称号。

据《宋高僧传》卷十一记载,鸟窠和尚本姓潘,出家后名为释圆修,福州闽人。

杭州说的依据是各类典籍。如五代南唐的《祖堂集》说“鸟窠和尚嗣径山国一禅师,在杭州”;北宋的《景德传灯录》说“元和中白居易出守兹郡,因入山礼谒”;南宋淳熙十年编的《联灯会要》说“居钱塘西湖”;明代的《指月录》说“白居易守杭时,入山谒师”;宋代的《武林西湖高僧事略》也说“抵西湖秦望山,有大松树盘屈如盖,乃止其上。”诸种史料说明,鸟窠和尚确实隐居在杭州西湖边上的秦望山。白居易与“鸟窠”禅师道林、诗僧韬光等的交往,“在杭六百日,入山十二回”,成为千古传唱的佳话。

“释圆修,姓潘氏,福州闽人也。生而岐嶷,长而俊迈,忽思拔俗,寻事名师,剔发变衣,年满于嵩阳会善寺纳戒。既而仪表容与,日新厥德,研穷经论,俄约观方,遇百丈山海禅师,根教相符,遂明心要,持钵授锡而抵于杭,见秦望山峻极之势,有长松枝繁结盖,遂栖止于松巅。时感覆鹊巢于横枝,物我都忘,羽族驯狎,由兹不下近四十秋。每一太守到任则就瞻仰,号鸟窠禅师焉”。

上面这一段文字,见于《宋高僧传》卷十一,题作《唐杭州秦望山圆修传》。简单地说这位法名圆修的和尚,在杭州秦望山如鸟筑巢似的在一棵松树上栖止了四十年,因而人们称其为“鸟窠禅师”了。

圆修所以被称为“鸟窠禅师”,是因为他在树上栖止。故历任太守到杭,仅能从树下瞻仰。直到元和初(806年及之后的几年)太守裴常棣坚请下树结庵,至三至四都说不动他,后来就哄他去说法,趁机太守已让八县合力突击为他造了一处伽蓝,额招贤院。唐文宗大和七年(833)圆修年九十九怡然归寂,塔冢在石甑山下。

值得注意的是杭州的“鸟窠禅师”未曾有过“道林禅师”的称号,他与绍兴的“鸟窠禅师”及“鸟窠寺”应该没有交集。还有那个时候杭州的“鸟窠禅师”那时已为道德高僧,“杭之累政良守,无不倾重”,杭州的“鸟窠禅师”到了越州应该不会让他居此荒山僻寺。

因此,杭州的“鸟窠禅师”是福州闽人,后隐居于杭州秦望山,绍兴的“鸟窠寺”与他并无关联。根据恆进先生在《杭州秦望山在何处》一文中的考证,杭州秦望山就是现在的将台山。

江苏江阴说:

江阴说的依据是《江阴县誌》,魏璞的诗歌,鸟窠禅院。

道光《江阴县誌》卷二十一《方外》:鸟窠道林禅师,潘氏子。披缁谒国一禅师,得法归。抵西湖,有大松盘屈如盖,乃止其上,人因之以鸟窠名之。后往邑西秦望山芦岐庵,内有放生池,尝买螺蛳半截者放池内,今所生螺蛳皆半截;又见乡人破鱼去鳞,亦放池内,故又有无鳞鱼。

江阴鸟窠禅院始建于唐初,原名芦岐禅院、芦崎庵。距今已有一千三百多年了。相传元和年间,寺院里来了一位云游的老和尚,每天与众僧讲经论法。短短几天,他对佛家教义的精通和高超的辩论技巧便折服了众僧,并赢得了大家的拥戴。芦岐禅院原来的方丈是个心地善良、胸怀豁达的人,他与老和尚一见如故,交谈甚深,觉得老和尚不但佛法精深,而且品德高尚,决不是一个平常的僧人。于是,他对老和尚推心置腹地说,为了香火的兴旺和光大佛法,自己甘愿让贤,希望老和尚能留下来当方丈。老和尚见他情真意诚,就很爽快地答应了。这位老和尚就是鸟窠禅师。

历代《江阴县誌》都说鸟窠和尚在西湖秦望山隐居一段时间之后到了江阴的芦岐禅院,白居易长庆二年十一月才到杭州任刺史,长庆四年二月鸟窠和尚圆寂,白居易拜访他的时候还是住在树上,也就是说,他临死之前一年还住在树上,不可能在芦岐禅院。在《景德传灯录》等历代佛典中,并未记载有鸟窠和尚下树住寺的事情,但对他临死的情形都进行了详细的记载,那只有一种可能,鸟窠和尚最后并未下树,是老死在树上的。所以鸟窠和尚跟鸟窠禅院由此推断应该没有任何直接的联繫。

还有一种说法,说白居易当初就是到江阴的秦望山来拜会鸟窠禅师的,证据就是白居易临别还为禅院内的放螺池题写了“化螺”的匾额,这块匾额到清朝鹹丰十年太平天国毁寺时,一直挂在池后的放螺亭内,历代江阴县誌上都有这块白居易题额的记载。村落里还能找到禅院的放螺池,甚至无尾螺就是芦歧这小山村的特产。宋朝江阴籍明贤,官至丞相的抗元名将邱崇的《螺池记》,记载了他亲自寻访鸟窠禅院,向僧人调查考证无尾螺来历,僧人回答是鸟窠禅师的善行。

焦溪《江苏是氏宗谱》(古谱)亦载有《无尾螺》诗一首:“一坞寒云碧,深林锁鸟巢。泉声曲沼落,山色小楼多。不去离身垢,何来没尾螺。苍松鳞甲古,司马旧摩挲。”无独有偶,清末江阴名士沙曾达就此事曾作有《鸟巢禅师》:“栖身盘曲古松奇,如鸟高飞绝俗宜。院筑芦崎臻悟境,乐天题额放生池。”和《放螺池》:“一水莹然澈底清,池名不坠仗禅名。螺皆绝尾知怀德,鱼亦无鳞乐放生。”记述了秦望山僧院山色景致,鸟巢禅师放生芙蓉螺蛳,白居易造访题额之事。

其实,鸟窠禅师的池内,除了无尾螺,还有无鳞鱼的传说,禅师见乡人破鱼去鳞,即放入池内。古诗云:“一壶莹然澈底清,池名下坠仗禅名。螺皆截尾知怀德,鱼亦无鳞鱼放生。”

晚唐诗人陆龟蒙、皮日休,与当时江阴籍诗人魏璞(又魏朴)多次结伴游历鸟窠禅院。魏璞还写有两首关于鸟窠禅院的诗,载于现存于复旦大学图书馆,由清朝人编写的《江上诗钞》第一卷正文第一页上。

江阴诗人魏朴关于鸟窠和尚的两首诗并没有指出具体的地名,如“松林春日静,石径晚云多”并不是江阴特有,西湖秦望有,会稽秦望也有。魏朴的《寻鸟窠迹》和《陪皮袭美、陆鲁望重过鸟窠迹》并没有直接的证据证明鸟窠和尚在江阴,魏璞与皮日休、陆龟蒙相交甚多,经常结伴扁舟往来于五泻震泽、淞陵、杭越之间,因此他们去的未必就是在江阴。鸟窠和尚与鸟窠禅院的关係,只有两种可能,一是鸟窠和尚学道归来云游至此小憩,或成名之后被邀请来此处讲学都有可能。

福清江阴说:

白居易被贬苏州为刺史后,鸟窠禅师也离开杭州,南归于闽,并在福清江阴岛琼田山旁边垒洞为家,作为隐居之所。闲暇时,鸟窠禅师常把白居易的诗念给村民听。唐文宗大和七年(833年),鸟窠禅师自觉不久于人世,告诉侍从说:“吾今报尽……”“言讫跏趺而化”。江阴的老百姓为了纪念鸟窠禅师,在他仙归后,把其隐居的岩洞命名为“鸟窠岩”。此岩洞的遗蹟至今犹存。

明《八闽通志》载:“白屿山在县(即福清县)南江阴里……山有鸿休岩……又有鸟窠岩,在鸿休岩之西,累石为之……后居此,故以名岩。”宋淳熙《三山志》亦载:“鸟窠岩,鸿休岩西,累石为之……(鸟窠)后居是,故以名岩。”清《福清县誌》载:“(鸟窠岩),昔鸟窠祖师禅栖之所,秽草不生,圣水存焉。”《江阴宗教史》载曰:“琼田龙井……乃鸿庥、鸟窠二祖修道之所相传井有圣泉,壑容水数斗,盛夏不竭,人汲祷雨辄应。”又载:“(鸟窠于)唐长庆四年回江阴,于鸿庥岩四垒石禅栖,因名。其法窟在琼田寺。”

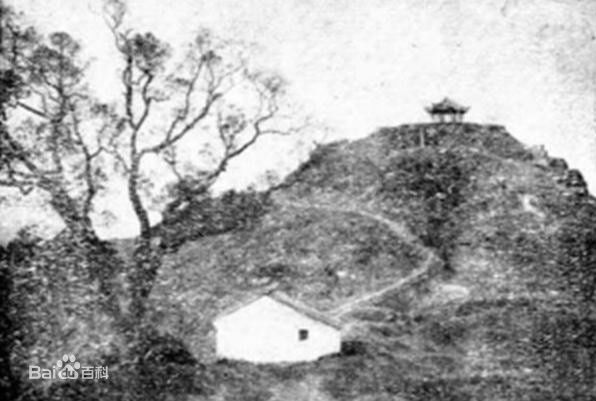

寺名与鸟窠禅师考辩

据《嘉泰会稽志》记载,“在县东南一十五里晋天福四年建号道林院即鸟窠禅师道场治平二年改赐今额”,晋天福四年是公元939年,此时距离鸟窠和尚圆寂已经有100多年了,根据《绍兴宗教》记载,“亦称兴教院,俗称鸟窠石寺……号道林院……初以律为教。宋治平二年(1065年)改赐兴教院,则以禅为教。”鸟窠禅寺初名道林院,俗称鸟窠石寺。 谢墅 鸟窠寺

谢墅 鸟窠寺

谢墅 鸟窠寺

谢墅 鸟窠寺“道林院”的得名可能不是因为鸟窠道林禅师,而是其本意,即初唐欧阳询所说的“为道之林”也。

“鸟窠寺”所建位置在绍兴县平水镇下谢墅村后面的山上,禅寺建在悬崖峭壁之上,对面是茂密的森林,寺本身极像鸟窠寄居在悬崖上,根据寺名来看,极有可能是有块类鸟窠的石头在其间,故称“鸟窠石寺”,

此外,当时的绍兴作为江南的佛教中心,若耶溪畔有云门寺、法华寺等名寺,鸟窠和尚慕名游学到那里,或在那里讲过学,都很有可能。

关于“道林院”、“鸟窠寺”、“鸟窠禅寺”与“鸟窠禅师”、“道林禅师”的种种关联的确存在很多悬念。

环境与鸟窠禅师考辩

从白居易对鸟窠禅师处地有“住处甚危”之环境来看,鸟窠禅师的道场应该更像是在鉴湖镇下谢墅村的“鸟窠禅寺”。

由于《全唐诗补编》中白居易与魏朴写鸟窠和尚的诗,因为没有具体的地址,因此鸟窠禅师之隐居地也无从实证。

法门与鸟窠禅师考辩

佛教法门有律、教、禅、净四宗。

印光大师《绍兴偏门外娄江村兴教禅寺募修大殿疏》描述兴教禅寺,晋时为律。至唐鸟窠禅师为禅。

“鸟窠禅寺”初以律为教,而鸟窠禅师是牛头宗,牛头宗则是禅宗的分支,从佛教法门上看,二个法门应该处在二个不同的历史时期。

时间与鸟窠禅师考辩

而印光大师《绍兴偏门外娄江村兴教禅寺募修大殿疏》描述兴教禅寺,创建于晋,至唐鸟窠禅师重兴。

据《绍兴佛教志》和《绍兴宗教》记载,绍兴市云栖寺,始建年代为五代后晋天福四年(939年),但是据《景德传灯录》、《释氏稽古略》及《武林西湖高僧事略》等典籍的记载,唐“鸟窠禅师”圆寂于长庆四年即公元824年,“道林院”创建时间为五代后晋天福四年是公元939年,时距“鸟窠禅师”去世已有一百多年。似乎应该先有唐“鸟窠禅师”,再有后晋天福四年的“道林院”。

人文历史

简介

绍兴市云栖寺的有缘人,据可查资料显示,历史上鸟窠(道林)禅师、莲池(袾宏)大师、内衡智铨、诗僧曼香、彻凡、印光大师、源湛、弘一大师(李叔同)、朱仲华、茗山,诗人白居易、魏璞、萧昱、王野,儒学大师刘宗周,画家童二树、徐生翁、李鸿梁,书法家王文治,居士朱佩南等都与云栖寺关係密切。

明末着名儒家学者刘宗周、清代高僧印光大师、清代画师童二树、近代书坛公认艺术大家徐生翁、现代书画家李鸿梁、着名学者朱仲华等文人墨客都曾做客“小云栖”,或题额或作疏或绘画。

史载清道光、鹹丰年间,诗僧曼香及其徒彻凡先后继席“小云栖”,吸引当时不少名流前来雅集,其盛景不逊兰亭雅集。

弘一大师的字画及其他书画、书籍暂存于“小云栖”。

周恩来1939年3月底来绍兴,30日那天中午曾受邀在“小云栖”用餐。

此外,据说康有为、蒋介石、李先念等也都与“小云栖”颇有渊源。蒋介石以前和寺院长老关係很好,蒋在世时常便装来此,以前有寺院长老和蒋介石合照挂于寺内,后因历史原因遗失。

道林禅师 (741~824):

唐代高僧鸟窠道林禅师(741~824),唐代牛头宗僧。俗姓潘(一说翁),幼名香光,杭州富阳人。

《景德传灯录》卷四《隆兴佛教编年通论》卷二十三:

唐代牛头宗僧,俗称鸟窠禅师。杭州富阳人,一说福州福清人。俗姓潘(或说翁)。诞时异香光明满室,因名香光。九岁出家,二十一岁于荆州果愿寺受具足戒。后赴长安,师事西明寺复礼,学《华严经》、《大乘起信论》等书。大曆三年(768),径山道钦奉敕入京,师往谒之,契悟心要。

其后南归,........入秦望山,见长松枝叶繁茂盘屈如盖,遂栖止其上,故时人谓之鸟窠禅师;其侧有鹊筑巢,故人亦称鹊巢和尚。

...........................................................................................................《中华佛教百科全书》

农曆二月十日,是唐代高僧鸟窠道林禅师圆寂纪念日。

莲池大师 (1532~1612):

莲池袾宏大师,明代高僧。俗姓沈,名祩宏,号莲池。常精修念佛三昧,力阐禅净双修。居杭州云栖山,因又称云栖大师,为净土宗第八代祖师。

莲池袾宏大师《五灯严统》:古杭仁和人。姓沈。

明末至清顺治元年(1644年)莲池大师徒孙内恆铨公复兴“兴教禅寺”,移建娄江,则以净为教。

清初,莲池大师宏法孙智铨法师住寺“兴教禅寺”,同弟子惟圆鸠创殿宇,使“兴教禅寺”被“越郡推为教下第一旃檀林”。

刘宗周(1578-1645)

刘宗周,字起东,号念台,山阴人,明代最后一位儒学大师,明朝末年着名理学(心学)家。其学之要,在“诚意”,在“慎独”,人称之为“千秋正学”。曾经做过仪制主事、右通政使、顺天府尹、工部左侍郎、左都御史等官。学者称他为蕺山先生。着有《刘子全书》。他着作甚多,内容複杂而晦涩。他开创的蕺山学派,在中国思想史特别是儒学史上影响很大。清初大儒黄宗羲、陈确、张履祥等都是这一学派的传人。刘宗周的思想学说还具有承先启后的作用。天下敬仰为“泰山北斗”。

刘宗周还是一个极富民族气节的爱国者。清军攻陷杭州,宗周先生正进餐,一听此讯息,推食恸哭,自是绝食23日而逝。当代新儒家学者牟宗山甚至认为,刘宗周绝食而死后,中华民族和中华文化的命脉都发生了危机,且延续至今。

刘宗周曾为“小云栖”提额。

童钰(1721-1782)

童钰,清代画家。字璞岩,一字树,又字二如、二树,别号借庵、二树山人、树道人、梅道人、梅痴、越树、栎树、树树居士、太平词客、白马山长,山阴(今浙江绍兴)人,终身布衣。善山水,以草隶法写兰、竹、木石皆工。尤善写梅,宗扬无咎法,“使气入墨,奇风怒云,奔赴毫端(袁枚语)。生平所作不下万本,故有“万幅梅花万首诗”小印。童钰画梅苍老古朴,墨气雄厚。惟千篇一律,苦无迢逸,笔不能变化从心,终觉失之板。工诗,亦以咏梅为胜,世称“二绝”。有“绝笔梅花绝笔诗”之誉。其《画梅》诗云:“十丈炎威十丈尘,毫端犹见雪精神。莫嫌拂袖多寒气,我是人间避热人。”又有“空山突见古时月,老树忽先天下春”之句,论者谓奇情逸气。兼工草隶,爱蓄古铜印章,精篆刻。尝预修《豫省志》、《扬州志》,着有《二树山人集》《香雪斋余稿》。

传世画作有乾隆四十二年(1777年)作《墨梅图》轴,现藏广东省博物馆;四十四年作《墨梅屏》六条着录于《知鱼堂书画录》;四十六年(1781年)作《月下墨梅图》轴藏扬州市博物馆;另有《墨梅图》大幅藏西泠印社。

童钰曾为“小云栖”作“墨梅图”壁画。

印光大师(1861~1940):

释印光法师,法名圣量,字印光,自称常惭愧僧,又因仰慕当年在庐山修行的佛教净土宗开山祖师慧远大师,故又号继庐行者。大师俗姓赵,名丹桂,字绍伊,号子任。陕西郃阳(今合阳)孟庄乡赤城东村人。大师振兴佛教尤其是净土宗,居功至伟,是对中国近代佛教影响最深远的人物之一。大师在佛教徒中威望极高,与近代高僧虚云、太虚、谛闲等大师是均为好友,弘一大师更是拜其为师,其在当代净土宗信众中的地位至今无人能及。圆寂后被尊为净土宗第十三代祖师,因为大师的种种神迹,佛教徒深信大师是大势至菩萨化身(《印光大师永思集》中有相关记载)。大师化人无数,最被人称道的是,无论是谁,只要写信请教,大师都回信指点迷津,由其回信集结而成的《印光大师文钞》,被认为是佛教徒尤其是净土宗信众的修行宝典。

印光大师在1926年因受小云栖寺源湛法师之请,为“小云栖”作《募修大殿疏》,刊在《印光大师文钞》三篇卷四889页。

徐生翁 (1875-1964):

徐生翁,早年从外祖姓李,名徐,号生翁,以号行。中年以李生翁书署,晚年始複姓徐。字安伯,浙江淳安人,世居绍兴。精楷隶,由颜真卿入手,得力于北朝碑版,形成简、质、凝、稚的“孩儿体”书风。亦能篆刻、绘画,风格如书。为浙江省文史馆馆员。

二十年代出版的《中国现代金石书画家小传》第一集,评述徐生翁先生:“大江南北,佥称先生所作古木、幽花,自成馨逸,金石书画,横极千秋,前无古人,后无来者。徐生翁先生晚年所作画,萧疏淡远,虽寥寥几笔,而气韵生动,乃八大山人、徐青藤、倪迂一派风格。徐生翁先生在1964年1月临终前数日,竟闭门烧毁不少作品,在老人的心灵中,他唯一的冀求,就是要将最完美的艺术品献给社会。

民国11年(1922年),僧源湛重修,邑人、书法家徐生翁题“小云栖”额一方。

弘一大师(1880-1942):

弘一法师,俗名李叔同,谱名文涛,幼名成蹊,学名广侯,字息霜,别号漱筒;1918年8月19日出家后法名演音,即佛教中赫赫有名的弘一大师,晚号晚晴老人。他生于天津,祖籍山西洪洞,民初迁到天津,因其生母本为浙江平湖农家女,故后来李叔同奉母南迁上海,每每自言浙江平湖人,以纪念其先母。精通绘画、音乐、戏剧、书法、篆刻和诗词,为现代中国着名艺术家、艺术教育家,中兴佛教南山律宗,为着名的佛教僧侣。1942年10月13日在福建泉州开元寺圆寂。

弘一法师是中国近现代佛教史上最杰出的一位高僧,又是国际上声誉甚高的知名人士。丰子恺、潘天寿、李鸿梁都是大师的高足。

弘一大师与“小云栖”关係非同一般。据弘一大师高足李鸿梁先生回忆:“弘一大师曾把自己的字画及其他书画、书籍暂存于小云栖寺---”(资料来源《浙江文史集粹·社会民情卷》)。

周恩来(1898-1976):

周恩来,字翔宇,曾用名飞飞、伍豪、少山、冠生等,伟大的马克思列宁主义者,中国无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家,中国共产党、中华人民共和国和中国人民解放军的主要缔造者和领导人之一。周恩来毕业于南开大学,早年留学日本、法国、德国、英国等地,回国后担任黄埔军校政治部副主任、主任。曾参与中央苏区历次反围剿战争,并指挥长征,西安事变中,他代表中共中央与中国国民党签订契约,共同对日作战。自1949年起任中华人民共和国国务院总理,1949年至1958年间兼任外交部部长。1974年6月1日,病情日益加重,至1976年逝世。

周恩来最早了解绍兴文物古蹟,有三条渠道,一是在长辈的闲谈中,二是小时来绍所见,三是在流传于族中的高祖周元棠的《海巢书屋诗稿》中,因诗稿写到了绍兴的许多名胜古蹟,其中就有《越中十二景》。1939年3月,周恩来因抗战机缘来到绍兴,顺道去了卧龙山(府山)、秋瑾烈士纪念碑、大禹陵、东湖、小云栖、快阁、兰亭、王明阳墓等8处古蹟名胜。30日中午,周恩来在“小云栖”就餐。

李鸿梁(1841-1971)

李鸿梁,字孝友、别号老鸿,绍兴人,祖籍湖南。家贫,父早卒,赖慈母茹苦哺养长大,15岁进绍兴府中学堂求读,时鲁迅先生曾任该校学监。后又到杭州浙江两级师範深造,有幸得到李叔同先生(即出家前的弘一大师)的谆谆教导,李鸿梁不负师教,终于成为一位着名的艺术教育家和卓越的书画篆刻家。

李鸿梁是弘一法师李叔同的爱徒,也是鲁迅先生的学生。

李鸿梁先生曾为绍兴名剎“小云栖”藏经楼手书“九莲阁”一匾,篆书兼有隶意,气势宏伟,为不可多得的篆笔,惜毁于文革。李鸿梁晚年极少再书大字,唯所见题画行书款,炉火纯青,有人书俱老的境界。

朱仲华:

朱仲华,曾担任复旦大学学生自治会会长,经邵力子介绍参加中国国民党,四次晋见孙中山先生,孙中山先生手书“天下为公”横幅相赠。历任绍兴政协委员,浙江省政协委员。他笃信佛教,皈依印光大师,任绍兴佛学研究会会长。

朱仲华曾与王子余、周星白等集资请购《大藏经》赠云栖寺,抗战前曾在“小云栖”讲过经。

茗山:

中国佛教协会副会长茗山法师为寺题写匾额。

历代住持

智铨法师:

清初住持。

清初,朱佩南妻张氏及女雪照皈依云栖莲池大师宏法孙智铨法师,遂请智铨住寺。

智铨,俗姓张,字内衡,别号最胜予,又号东升老人,为云栖莲池大师株宏法孙。曾主绍兴樊江广救寺、称心资德寺,研习《法华三昧》,着述甚丰。卓锡兴教院后,同弟子惟圆鸠创殿宇,法席复盛,被“越郡推为教下第一旃檀林”。

曼香法师:

诗僧,道光年间住持。

曼香,俗姓王,名兴宏,曾主绍兴乎阳.开元及云栖诸丛林,尤以小云栖最久.着有《嫩云楼诗草》。道光九年(1829),曼香置田6亩9分作为寺产,并立碑记之。

彻凡法师:

诗僧曼香之徒,鹹丰年间住持。

释彻凡号称晚清越中三诗僧之一,字寄云,东山谢氏子,能诗,交游多名流,居兴教寺多年而终,

彻凡与邑人李慈铭善。鹹丰七年(1857).彻凡撰《慕梅精含涛钞》,翌年,李慈铭为其作序(存绍兴图书谊)。

源湛法师:

民国期间,住持。

民国11年(1922年),僧源湛重修“小云栖”。民国15年(1926年),源湛谨疏《兴教禅寺募修大殿疏》。民国15年至民国19年(1926年至1930年),源湛募资重加修饰,历时四年,寺又中兴。

抗战胜利后,源湛法师重新住持小云栖20余年。

源湛法师医道精湛,常用针灸为四周农民治病。在为村民诊治时,不取酬劳,赢得四方口啤。

僧慧鑫法师:

1990年后住持。

增瑞法师:

1990年后住持。

兴宝法师:

1990年后住持。

光如法师:

1993年至今住持。

释光如法师,1941年出生于甘肃省甘谷县渭阳大王庄。他童贞入道,深受多位根深德厚长老薰陶、喜爱、精心教授真传,布施身心,佛法造诣在同辈中实属佼佼者。1970年,他礼西安兴教寺上心下祺法师为师,成为一名正式的佛弟子。1986年,法师又于五台山碧山寺受具足戒。此后,光如法师陆续到全国各地的佛教圣地礼佛,曾参学于南京栖霞寺、扬州高旻寺、西安卧龙寺禅堂等地,又在密参师座下参学数年。

1993年,光如法师受佛教协会指派到绍兴市云栖寺担任住持。现为越城区佛教协会会长。

宗教活动

1999年云栖寺对外开放,当年9月26日,也就是农曆8月16,云栖寺举行全堂佛像开光法会。法会由我省佛教协会副会长“悟道”法师主法,各地信众云集;场面之盛,为一时之最。

2012年11月14日,绍兴市越城区在云栖寺举行佛教界“宗教慈善周”启动仪式,各宗教场所、教职人员和广大信教民众纷纷伸出友爱慈善之手捐款助残助困。同时,还举行了一场祈福法会,用佛教特有形式祈福,祝愿世界和平,国家强盛,人民安康。

人文旅游

鸟巢禅寺

窵窠禅寺又名道林院、兴教院。在鉴湖镇下谢墅村窵窠山。初名道林院,五代后晋天福四年建,相传窵窠道林禅师结茅于此,作为道场,俗呼窵窠石寺。宋治平二年改称兴教院。宋末毁。清嘉庆年间重建。民国二十六年尚有寺舍十二间。1995年,当地信众重建。1996年,登记为保留寺院。 绍兴市鸟巢禅寺旧址

绍兴市鸟巢禅寺旧址

绍兴市鸟巢禅寺旧址

绍兴市鸟巢禅寺旧址从今绍兴至平水公路下谢墅段一个路口进去,一路浓荫夹道,鸟语花香,寺依陡崖,峭然壁立,抬眼望,岩壁间许多黑洞,时有羽族出入,或许正是鸟窠。在绍兴寺院中,罕有险峻如此者。

地址:九里方向,往平水的公交都可以乘坐,在下谢墅站下车,能看到马路边上有"鸟巢禅寺"指示牌,沿指示牌穿过山门,里面另有天地,石壁上所建了一排黄色庙宇即是"鸟巢禅寺"。

迎恩门

迎恩门又名西郭门,位于绍兴古城的西大门,是历史上从杭州进入绍兴的主要水陆要道。在这块占地51公顷的土地上,千年古运河缓缓流淌,讲诉着悠远的历史。 越城区西郭迎恩门

越城区西郭迎恩门

越城区西郭迎恩门

越城区西郭迎恩门上世纪二十年代,因修建公路,迎恩门城楼等被拆除。

2000年市政府在原址重建了迎恩门,现成了免费景点,让人感到绍兴古城厚重的历史气息。登临迎恩门城楼,远眺迎恩门以东环境已建设的很美,迎恩桥以西正在拆迁,相信这是市政府的一个大手笔,期待着更美的景色展现在大家面前。

迎恩桥

迎恩桥位于绍兴市区西郭运河进城口子处,它是古代绍兴水路进城的西门户。 西郭运河之迎恩桥

西郭运河之迎恩桥

西郭运河之迎恩桥

西郭运河之迎恩桥古代皇帝驾临绍兴,百官迎候在此,故取名迎恩桥。孙中山来绍兴时,绍兴各界也在此欢迎。此处是一重要船埠和市场,此桥也称菜市桥。该桥为七折边石拱桥,石级桥面,两边石级分别为13与14级。桥跨径近10米,是绍兴市跨度最大的七折边石拱桥。

现桥为明天启六年(1626)重修,始建于明天启六年(1626年)。桥长19米,桥面宽2.7米,桥拱高3.77米,桥南石阶11级,桥北石阶18级。雍正十一年(1734)的桥碑记上刻有“见龙在恩”四字,碑已不存。

此桥为市文物保护点,收录于《中国科学技术史》(桥樑卷)。

龙山望海亭

望海亭相传为防卫强吴起见,越大夫范蠡在绍兴府山之巅,建有飞翼楼。该亭一度又名望海亭。

望海亭(摄于上世纪二三十年代) 望海亭(摄于上世纪二三十年代)

望海亭(摄于上世纪二三十年代)

望海亭(摄于上世纪二三十年代)

望海亭(摄于上世纪二三十年代)望海亭为绍兴市历史名亭。位于浙江省绍兴市区府山之巅。

望海亭原为春秋末期的飞翼楼故址。历代曾易名为五桂、越望、镇越。屡圮屡建。

望海亭,后建于唐代。

1981年重建,仍名望海亭。

1997年10月1日拆望海亭建飞翼楼。

莲池大师墓

空山浮人影,茶闲万碧青。

云栖竹寂处,莲池映佛心。

莲池大师墓在杭州市云栖竹径内,灵塔离云栖寺遗址约百米,圆形的墓冢前面是九十年代立的碑,原碑被移到右边,绿草掩盖。圆形的墓冢后是一座佛塔,正面刻有一尊佛像。

墓前有大树围绕的平地,拜台是青石的,没有垫子,摆了香炉和烛台,都被烟火熏得黝黑,看得出来,很多信众没有忘记这位了不起的高僧,万水千山地来朝拜他,在灵塔面前点上一炷香,燃起蜡烛,虔诚祈愿大师再来,弘化娑婆,不捨苍生。

三月二十二日,是佛祖径莲池大师的涅磐日,也是十五纪念日。

2014年3月30日,浙江省杭州佛学院师生与中天竺法净寺常住以及护法居士100多人从中天竺法净禅寺步行至云栖竹径莲池大师墓前祭祖。

鉴湖

鉴湖在浙江省绍兴城西南,为浙江名湖之一,俗话说“鉴湖八百里”,可想当年鉴湖之宽阔。鉴湖是一处适合观光游览、休闲度假的江南水乡型风景名胜区,由东跨湖桥、快阁、三山、清水闸、柯岩、湖塘6个景区和湖南山旅游活动区组成。鉴湖不仅有独特的自然风光,还有许多名胜古蹟为之增色。 八百里鉴湖水系风光

八百里鉴湖水系风光

八百里鉴湖水系风光

八百里鉴湖水系风光会稽秦望山佛教文化旅游区

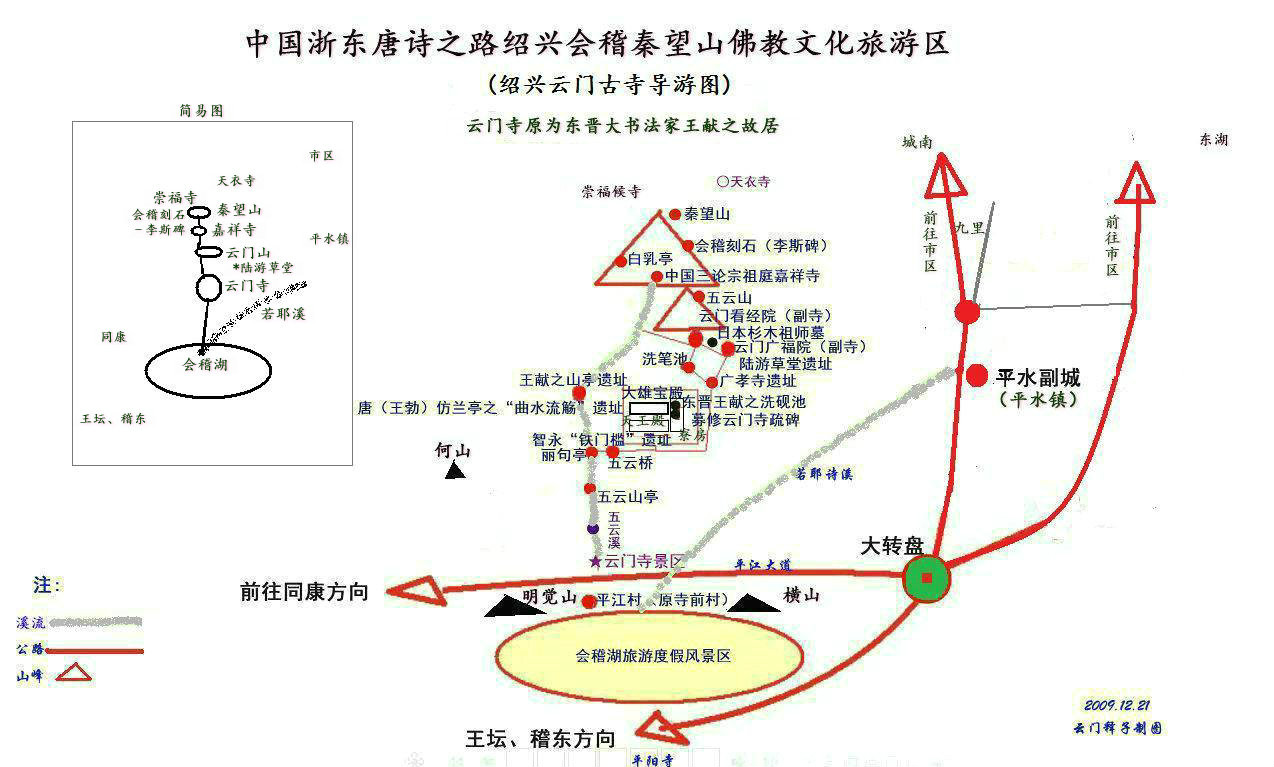

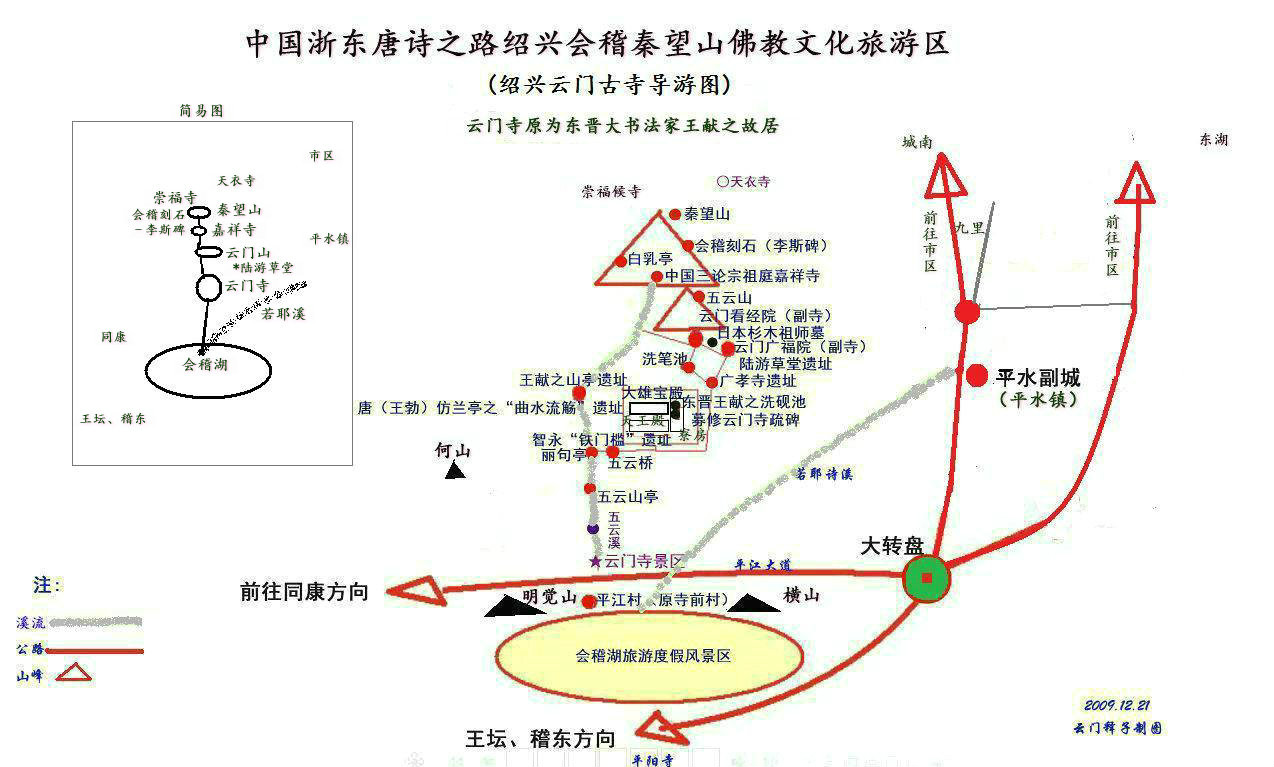

中国浙东唐诗之路绍兴会稽秦望山佛教文化旅游区 秦望山若耶溪云门寺嘉祥寺等整体图

秦望山若耶溪云门寺嘉祥寺等整体图

秦望山若耶溪云门寺嘉祥寺等整体图

秦望山若耶溪云门寺嘉祥寺等整体图浙江绍兴会稽秦望山佛教文化旅游区,坐落在绍兴平水镇平江村,这里也是浙东唐诗之路的重要组成部分,其具体包括以下几大景点书法圣地-云门古寺、中国三论宗祖庭-嘉祥寺、佛教圣地-天衣寺(法华寺)、崇福寺(崇福祠)、美丽的若耶诗溪、会稽湖风景区、秦始皇皇登临过的秦望山、会稽刻石(李斯碑)、云门山、云门明觉寺、云门普济寺、云门雍熙院、云门广福院、云门看经院、芍师院、显圣院(云门显圣寺)、云门广孝寺、王献之故居、辩才香阁、辩才塔、陆游草堂、王献之洗砚池、洗笔池、丽句亭、智永和尚(铁门槛、退笔冢)、明崇祯三年(1630)文学家王思任撰文、范允临行书、着名书法家董其昌、陈继儒和董象蒙跋语的《募修云门寺疏》、王子敬笔仓、王子敬笔琢、王子敬山亭、宋高宗书“传忠广孝之寺”碑、王勃仿兰亭之"曲水流觞"遗址、五云溪、白乳亭、五云山亭、火者塔、溪风阁墓、日本杉木祖师墓、雪峤和尚塔、“云门卓立”石牌坊、“云门古剎”石牌坊等等文物建筑景点。

交通指南

云栖寺

地区:浙江省绍兴市

区划:越城区

街道:府山街道

处地:亭山乡云栖村

邮编:312000

地址:绍兴市越城区云栖村位置

沿胜利西路朝西过铁道即右转约一百多米处

公交:绍兴603路公交(南门-大香林景区)

绍兴39路公交(客运中心-高桥)

绍兴3路公交(客运中心-花坞)

绍兴37路公交(青甸湖村-小皋埠)

鸟窠寺

地区:浙江省绍兴市 九里谢墅村鸟窠禅寺

九里谢墅村鸟窠禅寺

九里谢墅村鸟窠禅寺

九里谢墅村鸟窠禅寺区划:越城区

乡镇:鉴湖镇

处地:九里谢墅村

邮编:312008

地图信息

地址:浙江省绍兴市越城区胜利西路云栖寺(越西新村北100米)

打开百度地图查看详情

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯