天后宫明代星图

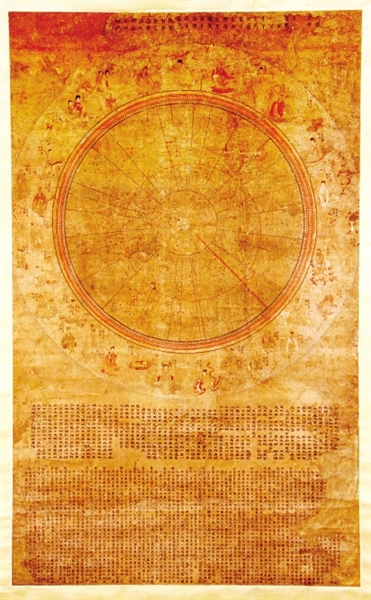

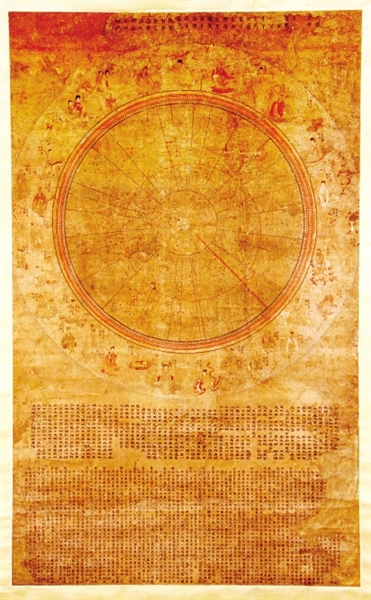

天后宫明代星图为福建省莆田涵江镇天后宫文物。大型捲轴式画幅,残长150、宽90 厘米。中央绘星图,上下为文字说明。

基本介绍

- 中文名称:天后宫明代星图

- 地理标誌:福建省莆田涵江镇天后宫

- 残长:150厘米

- 宽:90 厘米

文物简介

天后宫明代星图为福建省莆田涵江镇天后宫文物。据该馆报导:这幅明代星图为大型捲轴式画幅,残长150、宽90 厘米。中央绘星图,上下为文字说明。

星图以北极为中心,用墨线画三个同心圆,用红、黄线分别画两个相交的不同心圆。三个同心圆之中,内圆直径仅3 厘米,周圈书写四卦、八乾、十二支组成的二十四方位。中圆即内规,直径17 厘米,表示星象绕天球北极旋转时不没入地平的範围,在圆周线旁注明"常现不隐图"。外圆即外规,直径62 厘米,表示在观测点可见的空中最大限度,故在星图最下端南极老人星旁又注明"常隐不现界"。两个相交的不同心圆直径均为35.7 厘米,交角为24 度,圆心距北极同为3.8 厘米,给人印象似乎是表示黄道和赤道。但是我国现存星图上所画的赤道多以北极为圆心,以内外规为等距离。像此图这样画赤道,还是第一次见到。

星图上还画二十八根经线,从拱极圈向四周辐射,间隔的宽度不等,分别等于二十八宿的距度。最宽的是井宿,有"三十度三十分余",最窄的是觜宿,只有"半度二十五分余"。

星图以北极为中心,用墨线画三个同心圆,用红、黄线分别画两个相交的不同心圆。三个同心圆之中,内圆直径仅3 厘米,周圈书写四卦、八乾、十二支组成的二十四方位。中圆即内规,直径17 厘米,表示星象绕天球北极旋转时不没入地平的範围,在圆周线旁注明"常现不隐图"。外圆即外规,直径62 厘米,表示在观测点可见的空中最大限度,故在星图最下端南极老人星旁又注明"常隐不现界"。两个相交的不同心圆直径均为35.7 厘米,交角为24 度,圆心距北极同为3.8 厘米,给人印象似乎是表示黄道和赤道。但是我国现存星图上所画的赤道多以北极为圆心,以内外规为等距离。像此图这样画赤道,还是第一次见到。

星图上还画二十八根经线,从拱极圈向四周辐射,间隔的宽度不等,分别等于二十八宿的距度。最宽的是井宿,有"三十度三十分余",最窄的是觜宿,只有"半度二十五分余"。

这种画法同苏州石刻天文图大体相同,但计度与苏州图不大一样,而与罗盘上的二十八宿计度基本一致。穿过参宿的一根经线特别突出地画了红色,上面还画着一百八十八短划,表示纬线。在上述三个同心圆的外圆周围2.5 厘米内,画有两圈长方形小格的刻度,内圈以墨线画三百七十七格,外圈以红线画三百九十一格。这既不同于我国传统的周天刻度365 又1/4 度,也不同于西洋的360 度。

星图上的星官,是仿照我国传统的三垣、二十八宿为主的画法。经初步核对统计,全图共画有二百八十八个星官,约一千四百颗星(模糊难辨的不计在内)。其中北斗七星和二十八宿主座特别用红色突出,其余的星都画成黑圈白点。各星大小不同,表示星辰的视亮度。在星图最外围宽12 厘米的周框内,以工笔重彩精绘九曜二十八宿神像,衬以云纹。

星图上的星官,是仿照我国传统的三垣、二十八宿为主的画法。经初步核对统计,全图共画有二百八十八个星官,约一千四百颗星(模糊难辨的不计在内)。其中北斗七星和二十八宿主座特别用红色突出,其余的星都画成黑圈白点。各星大小不同,表示星辰的视亮度。在星图最外围宽12 厘米的周框内,以工笔重彩精绘九曜二十八宿神像,衬以云纹。

文字说明

文字说明部分共分三大组。第一组在星图的上方,第二、三组在星图的下方。第一组文字因残缺严重,无法校读。第二、三组文字说明,分别用楷书和仿宋体书写,除右边头几行残缺外,其余尚完整。第二组文字说明除中间一段列"四方、二十八宿"名称外,其余各段尚未查出其所本。

从内容看大体分为三部分:第一部分是"太阳行度过宫"的歌诀;第二部分主要是"太阳躔度过度"的歌诀;第三部分则是说"中天紫微垣"各星官所处的方位。第三组文字说明是针对二十八宿的。每段第一句叙述该宿的躔度,然后放空一格,接下基本照录《步天歌》原文。

根据这幅星图上王良--阁道之旁画出的一颗客星,表明绘製星图的年代上限当在万曆年间。至于此图的年代下限,由于图中第二、三组文字说明中,对孔丘的"丘"字和清康熙帝玄烨的"玄"字都不避讳,故大致可定为明末清初。从此图的绘画风格、颜色、纸张等进行鉴定,也可以认为是明末清初的作品。

这幅星图基本上继承了我国传统星图的画法。它和苏州石刻星图相比,有许多相同之处,如紫微垣部分、北斗形式、黄道、赤道以及某些星官的形状等等。但是由于此图绘製于明末清初,也出现了西方传教士来华后所画星图的某些特点,如画出红标尺,用大小表示星等,用带毛的星来表示"气"等等。

在我国古星图的发展史上,这幅星图补充了自宋至清的星图中的某些缺环,对有些星官的认证很有帮助。如:增星,例如器府、东瓯、天庙等等都已画出,而这些星在清康熙刻本《灵台仪象志》里却都找不到;神宫、傅说、鱼等星的位置关係,与已发现的自宋至清的其他星图画法有所变化;天渊、积府等星官的星数和联线保存了古星图的画法,而与清代星图里的画法迥然不同。所以,这幅星图是认证古代星官变迁的宝贵资料。

值得特别指出的是,这幅星图的中央即内圆,贴上了罗盘;图上关于二十八根经线及其距度的文字说明,也都和罗盘的外圈相一致。这无疑是象徵航海时所使用的罗盘。图上内圆相当于罗盘的内圈,外圆相当于罗盘的外圈。这种画法在我国古代星图中还是首次见到。显然,这幅星图与航海有密切的关係。但它又不是实际套用于导航的,只作供奉用的。

根据这幅星图上王良--阁道之旁画出的一颗客星,表明绘製星图的年代上限当在万曆年间。至于此图的年代下限,由于图中第二、三组文字说明中,对孔丘的"丘"字和清康熙帝玄烨的"玄"字都不避讳,故大致可定为明末清初。从此图的绘画风格、颜色、纸张等进行鉴定,也可以认为是明末清初的作品。

这幅星图基本上继承了我国传统星图的画法。它和苏州石刻星图相比,有许多相同之处,如紫微垣部分、北斗形式、黄道、赤道以及某些星官的形状等等。但是由于此图绘製于明末清初,也出现了西方传教士来华后所画星图的某些特点,如画出红标尺,用大小表示星等,用带毛的星来表示"气"等等。

在我国古星图的发展史上,这幅星图补充了自宋至清的星图中的某些缺环,对有些星官的认证很有帮助。如:增星,例如器府、东瓯、天庙等等都已画出,而这些星在清康熙刻本《灵台仪象志》里却都找不到;神宫、傅说、鱼等星的位置关係,与已发现的自宋至清的其他星图画法有所变化;天渊、积府等星官的星数和联线保存了古星图的画法,而与清代星图里的画法迥然不同。所以,这幅星图是认证古代星官变迁的宝贵资料。

值得特别指出的是,这幅星图的中央即内圆,贴上了罗盘;图上关于二十八根经线及其距度的文字说明,也都和罗盘的外圈相一致。这无疑是象徵航海时所使用的罗盘。图上内圆相当于罗盘的内圈,外圆相当于罗盘的外圈。这种画法在我国古代星图中还是首次见到。显然,这幅星图与航海有密切的关係。但它又不是实际套用于导航的,只作供奉用的。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯