泾县

泾县,隶属于安徽省宣城市。古称猷州,位于安徽省东南部,宣城市西部。东与宣州区、宁国市接壤;南与黄山市黄山区、旌德县毗连;西与池州青阳县交界;北与芜湖南陵县为邻,处长江中下游平原与皖南山区交接地带。介于北纬30°21’—30°51’,东经117°57’—118°41’之间,东西长66千米,南北宽53千米,总面积2054.5平方千米,占安徽省总面积的1.47%。

截至2018年,泾县下辖9个镇2个乡。

截至2017年末,泾县常住人口30.5万人,实现地区生产总值(GDP)99.5亿元,分产业看,第一产业实现增加值18.1亿元,第二产业增加值40.4亿元,第三产业增加值41亿元,三次产业结构为18.1:40.7:41.2,按照年均常住人口计算,人均生产总值32668元。

泾县境内有新四军军部旧址、桃花潭、江南第一漂、查济古民居、黄田古民居等旅游景点。

基本介绍

- 中文名称:泾县

- 外文名称:Jingxian County

- 行政区类别:县

- 所属地区:安徽省宣城市

- 下辖地区:9个镇、2个乡

- 政府驻地:泾川镇

- 电话区号:0563

- 邮政区码:242500

- 地理位置:安徽省东南部,宣城市西部

- 面积:2054.5 平方千米

- 人口:30.5万(2017年常住人口)

- 气候条件:北亚热带、副热带季风湿润性气候

- 着名景点:新四军军部、桃花潭、江南第一漂、查济古民居、黄田古民居

- 火车站:泾县站

- 车牌代码:皖P

- 行政区划代码:341823

历史沿革

先秦时代

新石器时期,泾县境内即有先民活动生息。 桃花潭镇查济古村落

桃花潭镇查济古村落

桃花潭镇查济古村落

桃花潭镇查济古村落夏、商、周,为古越族先民。

春秋时期,地初属吴国。此后吴、楚曾争战于此,地常属吴。楚惠王九年(前480年),吴、楚大战,曾属楚国。此后为吴、楚争峙场所。周元王三年(前473年),越灭吴,地属越国。继为越、楚争峙场所。楚宣王十五年(前355年),楚灭越,属楚国。

秦代,秦王政二十四年(前223年),灭楚国。翌年,平江南,置泾县(治城西北2.5千米泾溪西岸),属会稽郡。秦末,分会稽郡西部置鄣郡,泾县属之。不久,复分鄣郡西部置庐江郡,泾县改属之。

汉唐时期

西汉元狩二年(前121年)七月壬子,撤销江南庐江郡,泾县改属丹阳郡。

东汉永和四年(139年),泾县改属宣城郡。建和元年(147年),撤销宣城郡,泾县仍属丹阳郡。兴平二年(195年),为孙策控制区,仍之。建安十三年(208年),孙权分泾县西南地区置安吴县(治西兰山南渡口,今泾县黄村镇安吴村),属丹阳郡。 三吴纪念馆

三吴纪念馆

三吴纪念馆

三吴纪念馆西晋太康元年(280年),今县境泾县(仍治泾溪西岸)、安吴(仍治今黄村镇安吴村)2个县属宣城郡。

南朝延续晋制。

隋开皇九年(589年),废宣城郡,撤销安吴县,併入泾县(仍治泾溪西岸),属宣州。大业三年(607年)四月,泾县改属宣城郡(仍治宣城)。隋末群雄并起,后为杜伏威部控制区。

唐武德三年(620年)六月,杜伏威降唐,初设南徐州,不久,改为猷州(治今泾县章渡乡大岭集马家村大宁山南),泾县属之。八年,废猷州併入泾县,改属宣州。天宝元年(742年),宣州改称宣城郡。至德二年(757年)十二月,宣城郡复名宣州。泾县先后从属。

宋元明清

宋乾道二年(1166年),升宣州为宁国府(仍治宣城)。嘉定三年(1210年)冬,泾县迁往旧城东1千米留村。

元至元十三年(1276年),泾县入元,改治敬天坊(今城厢镇),仍属宁国府。至元十四年属宁国路。至正十七年四月,朱元璋取宁国路,改称宁国府。龙凤七年(1361年)四月,宁国府改称宣城府。十二年正月,改称宣州府。吴元年(1367年)四月,宣州府改称宁国府,泾县均属之。

明清泾县属宁国府。

民国时期

中华民国元年(1912年)1月,废道、府,泾县(仍治今城厢镇)属安徽省。民国三年(1914年)6月2日,泾县属安徽省芜湖道。民国十七年(1928年)直属安徽省。民国二十一年(1932年)4月2日,泾县属安徽省第九区。10月10日,泾县改属安徽省第九专区。 皖南事变主战场标记物

皖南事变主战场标记物

皖南事变主战场标记物

皖南事变主战场标记物民国二十六年(1937年)12月6日,日军攻陷宣城,第九专区专员公署迁驻泾县城赵家祠堂。民国二十七年(1938年)7月,第九专区驻泾县。民国二十九年(1940年)5月,泾县政府曾迁城郊(今属百元乡)张家村张氏宗祠。8月6日,第九专区改为第六专区(专员仍驻泾县)。10月9日,日军陷泾县城,第六专区行政公署迁驻榔桥;泾县政府迁驻黄村。当日克泾县城,公署及县政府返城。民国三十三年(1944年)5月,县政府曾迁驻黄村,后回驻县城。

民国三十四年(1945年)11月底,撤销皖南行政公署,第六专区专员公署改驻芜湖(今芜湖市),泾县仍属之。民国三十八年(1949年)4月20日,中国人民解放军渡江战役开始。24日,泾县县政府宣布起义,当日解放泾县。

建国以来

1949年10月1日建国,泾县属皖南人民行政公署宣城专区。 桃花潭夜景

桃花潭夜景

桃花潭夜景

桃花潭夜景1952年3月28日,泾县改属皖南人民行政公署芜湖专区。

1971年3月29日,芜湖专区改称芜湖地区,泾县属之。

1980年2月,芜湖地区改名宣城地区。泾县仍属之。

2000年6月25日国务院批准:撤销宣城地区和县级宣州市,设立地级宣城市,泾县属之至今未变。

行政区划

区划沿革

泾县行政区划唐代以前无据可考,仅知唐代曾划18乡,但乡名佚。

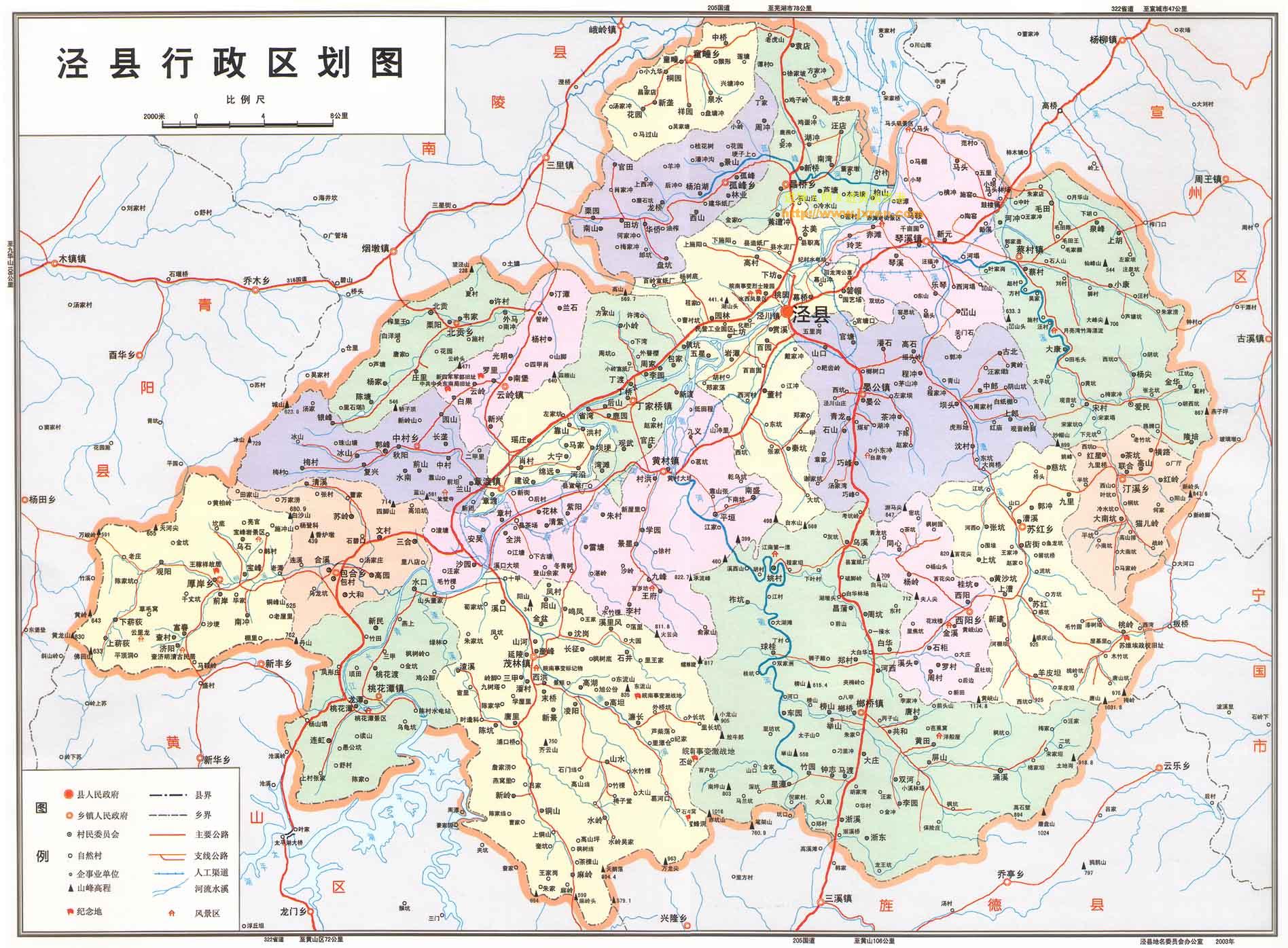

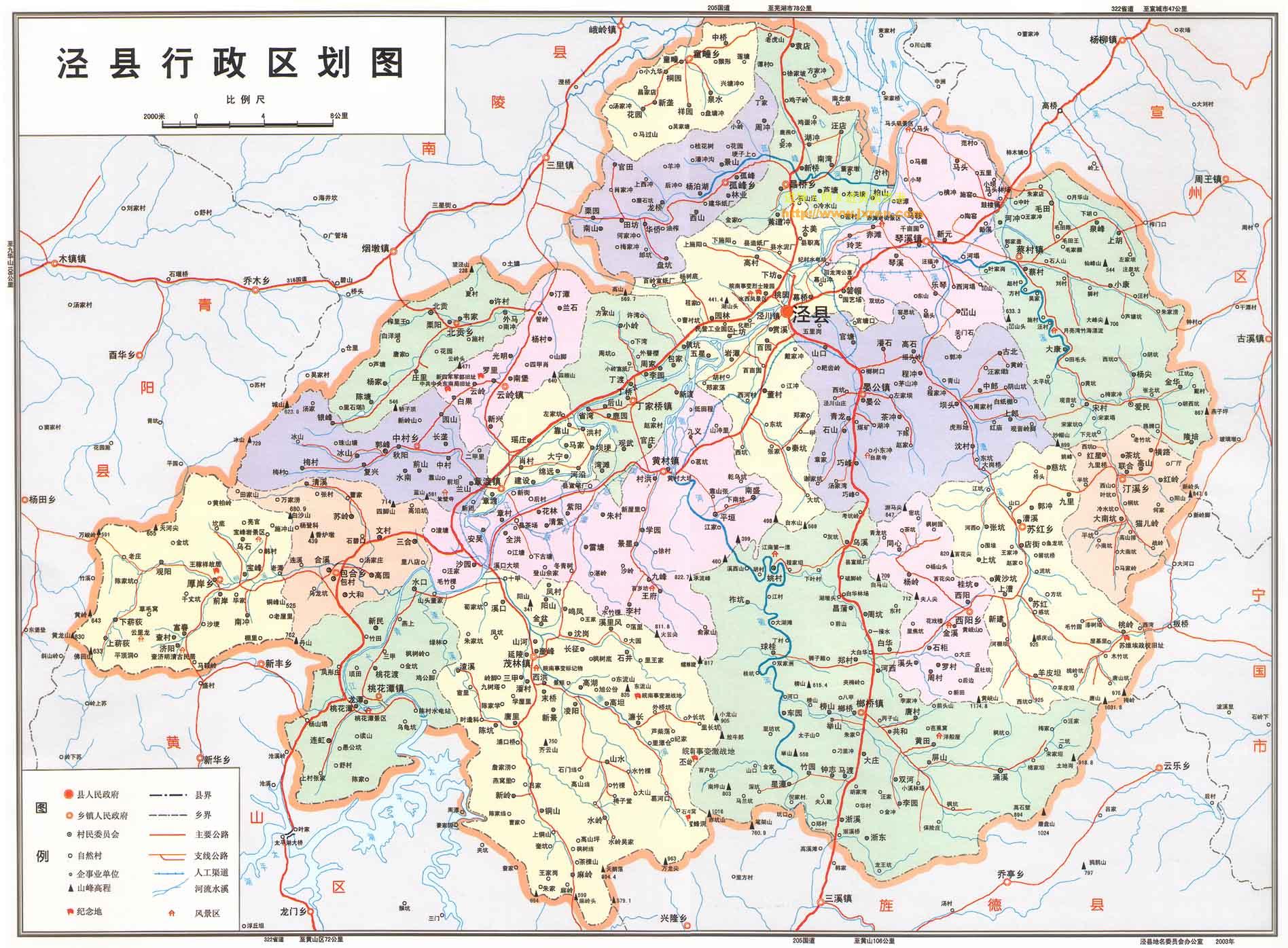

宋代,全县建11乡,乡辖里,全县划置261里。 泾县行政区划图

泾县行政区划图

泾县行政区划图

泾县行政区划图元代记载缺失,或因或改,无考其祥。

明代乡仍因其旧。洪武二十四年(1391年)始,乡下设32都,都下辖里,全县合併为117里。永乐十年(1412年),全县并减为76里。嘉靖七年(1528年),全县又并减为64里。

清代乡、都、隅仍旧,惟改里为图,图下设甲,每图十甲,形成乡辖都,都辖图,图辖甲的行政建制。其时全县划为11乡、32都、65图。

中华民国成立之后,沿用清代乡、都、图制。民国十七年(1928年)废乡。民国十八年(1929年),国民政府颁布《地方自治法规》,全县设6个区,区下设乡。民国二十二年(1933年),改基层政权为保甲制,区仍依其旧,都图制结束。民国二十三年(1934年),全县分设6区、91联保、478保、4664甲。次年,并减为3区,共设35联保、210保、2479甲。民国二十八年(1939年),改联保制为乡、镇保甲制。民国二十九年(1940年),《泾县区乡镇整编后概况表》载:全县划2区、3镇、19乡。民国三十三年(1944年)废区,划3镇11乡。民国三十四年(1945年)全县划3镇,15乡。民国三十六年(1947年)全县又划为3镇、19乡。

1949年4月泾县解放。5月,县人民政府宣布废除保、甲制度,改设行政村(街年)。按原民国时期的22个乡、镇行政区划重新成立乡、镇人民政权。全县增加区公所建制(后改称区人民政府年),设5区、3镇、19乡、226行政村。1950年,撤销乡镇,全县设10个区,分辖227个行政村。1951年,区乡调整,改行政乡制,废行政村制。全县共设10个区、103个乡、3个镇。1956年,又调整为7个区、53个乡镇。1957年,全县再次调整为4个区、39个乡、1个镇。1958年,全县调整为3个区、37个乡、镇;10月,全县调整为10个乡;11月,将全县10个乡更名为人民公社。1961年,重新建立8个区、4个直属社,全县原10个大公社划为30个公社。1969年,撤去区的建制。1984年,全县改设3个区委会,改公社建置为乡(镇)人民政府。全县为35个乡、1个镇。

1987年撤区(委),改茂林、榔桥、陈村3乡为镇。全县为4镇、32乡。 泾县月亮湾

泾县月亮湾

泾县月亮湾

泾县月亮湾1992年3月,乡镇区划调整。百园乡併入城关镇;古坝乡与潘村乡合併,改建晏公镇;丁桥乡改为丁家桥镇;章渡乡改为章渡镇;蔡村乡改为蔡村镇;查济乡併入厚岸乡;田坊乡併入孤峰乡;赤滩乡併入琴溪乡;漕溪乡併入苏红乡。全县调整为8镇、22乡。

2001年11月,泾县参加全省第一批乡镇区划调整试点工作。太园乡併入城关镇,城关镇改称泾川镇;凤村乡、南容乡、桐山乡併入茂林镇;黄田乡、浙溪乡、乌溪乡併入榔桥镇;爱民乡併入蔡村镇;安吴乡和黄村乡合併,改建黄村镇;云岭乡改为云岭镇。全县乡镇由30个调整为11个镇10个乡。

2005年4月,乡镇区划调整。晏公镇併入泾川镇;西阳乡併入榔桥镇;章渡镇、中村乡、北贡乡併入云岭镇;厚岸乡、包合乡併入桃花潭镇;童疃乡、孤峰乡併入昌桥乡;苏红乡併入汀溪乡。原11镇、10乡调整为9镇、2乡。

区划现状

截至2018年,泾县下辖9个镇、2个乡。泾县人民政府驻泾川镇。

统计用区划代码 | 名称 |

341823100000 | 泾川镇 |

341823101000 | 茂林镇 |

341823102000 | 榔桥镇 |

341823103000 | 桃花潭镇 |

341823104000 | 琴溪镇 |

341823105000 | 蔡村镇 |

341823106000 | 云岭镇 |

341823107000 | 黄村镇 |

341823108000 | 丁家桥镇 |

341823200000 | 汀溪乡 |

341823201000 | 昌桥乡 |

地理环境

位置境域

泾县位于安徽省东南部,东邻宣州市、宁国市;南界旌德县、黄山市;西接青阳县;北依南陵县,介于北纬30°21′—30°50′,东经117°57′—118°41′之间,总面积2054.5平方千米。占安徽省总面积的1.47%。县城距省会合肥市公路里程233千米;距宣城市52千米;距黄山市115千米。

地质构造

泾县大地构造位置,处于扬子準地台下扬子台坳内次级单元沿江拱断褶带和皖南陷褶断带的过渡地带,它们之间以江南深断裂为界。

泾县境内褶皱构造颇为强烈。以江南深断裂为界,西部为七都(石台县)复背斜的北端,褶皱形态清楚,轴向北东,枢纽向北东倾伏,县内仅见背斜南东翼,由震旦系和下古生界组成,岩层倾角变化于30°—60°之间。江南深断裂以东部分为黄山复向斜的北部,其轴向北东,枢纽向北东倾没,县内仅见复向斜北西翼,主要由上志留系组成,次级褶皱较发育,褶曲类型都为对称或斜歪状,上古生界即位于次级向斜核部,岩层倾角一般均小于30°。上述褶皱构造在县城的北部,都因遭受周王深断裂破坏,被中新生界覆盖。

泾县断裂构造也十分突出,以北东向、东西向和北北东向断层最为显着。北东向有深断裂,经县城西北斜贯泾县境内,向北经宣城延至江苏,向南经石台七都延至江西。东西向有周王深断裂,西起贵池城北,经青阳木镇、泾县田坊、宣城周王延至浙江境内。北北东向有汤口断裂,经榔桥、潘村穿过。上述断裂构造对岩浆活动和地壳演化等都具有明显的控制作用。另外,与褶被构造伴生有纵向和横向两组断裂构造,但发育不普遍。

泾县现代构造运动主要表现以升降运动为基本特徵。按《省地震志》新构造运动分区资料,泾县以周王深断裂为界,北部为升降运动交替区,县城及其以南的广大地区为强烈上升区。根据国家地震局1978年出版《中国地震危险区划图》表明,泾县为5.5—5.75级(地震烈度七度)地震危险区。

地形地貌

泾县以丘陵低山为主,中山和平原所占面积很少,境内东南部黄儿公山为最高峰,海拔1174.8米,海拔最低20米左右,两者相差1154.8米左右。全县地貌具二起一伏的特徵,东南部和西北部二处为隆起的丘陵山地区,其间镶嵌一条带状河谷平原,总的地面高程,由西南向东北逐级递减,具明显阶梯状特点。丘陵山地的走向与区域构造线吻合,大都北东走向。

平原

①河谷平原分布于青弋江两岸及其支流徽水、合溪、汀溪、漕溪和孤峰河的中、下游地区,一般宽1千米,泾县城和黄村一带平原宽阔可达5千米左右,地貌组合包括河漫滩和河流低阶地。

②河流低阶地分布在琴溪以下,与南陵县毗连处,这里青弋江已出丘陵、山地,进入下游沖积平原,整个平原滩地很窄,以河流低阶地为主。

岗地(台地)

①起伏的堆积低岗地分布于章家渡、茂林、凤村、包合、琴溪和昌桥等乡镇境内,海拔50—60米,比高20米左右,高岗地由岗、土旁、沖组合而成,三者之间比例,多般为4:3:3。

②起伏的侵蚀剥蚀低岗地分布百元、黄村、北贡、云岭、昌桥等乡。由红色砂岩、紫红色砂页岩、花岗闪长岩等组成,海拔60—80米为主,高程由山前向盆底或河流方向递减,相对起伏20—30米。

③起伏的侵蚀剥蚀高岗地分布黄村、章渡和包合等乡的山前地带或盆地的内缘。海拔80—100米为主,往往由山前地带向河谷或盆地倾斜。

丘陵

①侵蚀剥蚀低丘陵分布丁桥、章渡、榔桥、浙溪、童疃、云岭等乡。海拔150米,比高小于100米,有的呈浑园状,有的为带状,为沟谷切割十分破碎,走向多变,随沟谷方向而变。

②喀斯特低丘陵分布泾县城西北2—3千米处,海拔120—130米,丘间分布园形或椭园形小型溶蚀洼地,直径小于100米,洼地深10米左右,海拔80—100米,常有小型溶洞分布,溶澱积景观不多。

③侵蚀剥蚀高丘陵分布黄田、西阳、浙溪、琴溪、陈村等乡镇,海拔200—500米,比高100—200米,脉络清晰,延伸较远,北东走向为主,由地块抬升,再遭流水长期切割而成,丘间发育较宽,谷地丘脊以平顶式为最多,少数为尖狭状。

④喀斯特高丘陵分布泾县城东北琴溪乡,海拔200—400米,比高100—200米,地表以喀斯特高丘与洼地为主,丘坡自下而上,分布半埋藏型石芽和裸露型石芽,基本上呈岩石嵯山它状态。

山地

①侵蚀剥蚀小起伏低山分布蔡村、爱民、汀溪、西阳、黄田、茂林、南容、凤村、北贡、中村等乡境内。海拔400—1000米为主,大都北东走向,山体完整,脉络清晰,盆地由狭窄的滩地和河流阶地组成。

②喀斯特小起伏低山分布潘村、百园、黄村、北贡、包合、南容、铜山、中村、厚岸等乡。海拔400—1000米,比高200—500米,走向北东,形成低山正地貌,谷地和洼地负地貌的组合结构,山地都较陡峻。

③侵蚀剥蚀中山分布黄田、苏红、浙溪等乡。均属黄山山脉向东北延伸分支,海拔1010—1170米左右,呈北东向展布。山间分布小型山间盆地,呈菱形或椭园形,多为居民点所在。

气候特徵

泾县地处中纬度南沿,根据气象指标分类,属于北亚热带、副热带季风湿润性气候。气候温和,雨量充沛,光照资源丰富,春、夏、秋、冬四季分明。冬、夏季长,春、秋季短。有春来迟,秋来早的特点。年平均温度15.7℃,气温年极端最高值为40.8℃。最热月为7月,平均气温28.1℃;极端最低气温-14.8℃,最冷月为1月,平均气温为2.9℃。无霜期一般为239—241天。平均初霜日为11月15日,终霜日为3月19日,霜期127天。

自然灾害

泾县地处山区,河流溪壑纵横交错,易旱易涝,水旱灾害频繁交替发生。

泾县是全国地震七度设防区。境内多山,地质构造较为複杂。有三条较大断裂(江南深大断裂、木镇——孙家埠断裂、周王——汤口断裂)贯穿县境。历史上曾发生地震多次。自元、明起续有记载,震级一般5.5级。并存在可能发生中强地震的地质背景。 泾县风光

泾县风光

泾县风光

泾县风光自然资源

植物资源

泾县境内草本植物约计1000余种,其中药材达600余种,花卉60多种,余为牧用杂草以及水草植物。

动物资源

清嘉庆《泾县誌》载:泾县主要野生动物兽类有:虎、豹、豺、鹿、獐、麂、狸、狐、獾、猴、野猪、兔、松鼠、獭、犭豪、穿山甲、熊、玉面狸等。鸟类有24种,鳞甲类24种,蛇虫类12种。长期以来,随着生态环境的改变,野生动物有的绝迹,有的繁殖极少,如虎豹之类已属罕见,据20世纪80年代初调查,泾县各类野生动物约有115种。

矿产资源

泾县已探明的矿产资源有35种,分布于35个乡镇的229处。

金属矿产

铁矿52处。远景地质储量1700万吨。

铁矿52处。远景地质储量1700万吨。

锰矿1处。地质储量0.4万吨。

铜矿4处,远景地质储量2985吨。

多金属矿产地5处,主要是Ca(钙)、Pb(铅)、Zn(锌)、Au(金)、Ag(银)等共生。

铅锌矿2处,远景储藏量1750吨。

钼矿6处,远景地质储量6560吨。

锑矿3处,地质储量3万余吨。

金矿、银矿8处,(其中包括合金、银多金属矿3处)经地质部门勘探的3处,其中1处金矿初步储量金500千克,银2100千克。其0线附近1号矿体储量金250千克左右。

非金属矿产

泾县有建筑材料花岗石产地25处,大理石产地11处,石灰岩五大岩层分布带,有概算地质储量的矿点17处,白云岩产地1处,板岩产地1处,以及6条水系的黄沙。

化工、玻璃、陶瓷等材料黄铁矿8处,钾矿5处,方解石矿1处,重晶石矿1处,硅灰石矿1处,瓷石1处,高岭土3处,耐火粘土11处,石英矿6处。并均有一定的地质远景储量。

泾县煤矿地质储藏量约1280万吨。其中有烟煤937.9万吨,占探明储量73.3%。无烟煤342.5万吨,占探明储量的26.7%。主要分布在蔡村、潘村两乡範围内。

人口

截至2017年末,泾县户籍人口35.3万人,比上年下降0.1万人;常住人口30.5万人,比上年增加0.1万人。全年人口出生率11.1‰,死亡率10.5‰,自然增长率0.6‰。

经济

综述

2017年,泾县实现地区生产总值(GDP)99.5亿元,按可比价格计算(下同),比上年增长8.9%。分产业看,第一产业实现增加值18.1亿元,增长4.4%;第二产业增加值40.4亿元,增长8.8%;第三产业增加值41亿元,增长11.1%。三次产业结构为18.1:40.7:41.2,第三产业比重比上年提高1.3个%。按照年均常住人口计算,人均生产总值32668元,比上年增加3102元。

固定资产投资

2017年,泾县完成全社会固定资产投资136.1亿元,增长13.1%。分产业看:第一产业完成投资0.6亿元,下降71.2%,占全社会总投资0.5%,占比比去年同期减少1.3%;第二产业完成投资45.9亿元,增长9.1%,占全社会总投资的33.7%,占比比去年同期减少1.2%;第三产业完成投资89.6亿元,增长17.8%,占全社会总投资的65.8%,占比比去年同期增加2.6%。

财政收支

2017年,泾县实现财政总收入(不含基金)20.2亿元,比上年增收1.6亿元,增长8.6%。其中地方财政收入13亿元,比上年增收0.9亿元,增长7.6%。全年税收收入共完成14.3亿元。

2017年,泾县财政支出(一般预算支出)28.2亿元,增长7.9%。其中,一般公共服务支出1.5亿元;教育支出5.7亿元;科技支出0.6亿元;农林水支出1.5亿元;医疗卫生与计画生育支出4.1亿元;社会保障和就业支出6.0亿元。

人民生活

2017年,泾县城镇常住居民人均可支配收入27279.3元,比上年增长8.6%。人均消费性支出16955.3元,增长12.5%,其中食品菸酒支出增长4.6%,衣着支出增长5.8%,居住支出增长10.7%。城镇居民人均住房建筑面积35.1平方米。

2017年,泾县农村常住居民人均可支配收入13056.4元,增长8.9%。人均生活消费支出10636.2元,增长11.9%。其中,食品菸酒支出下降8.9%,衣着支出增长43.1%,居住支出增长1.4%。农村居民人均住房建筑面积37.8平方米。

第一产业

截至2017年末,泾县省级龙头企业13家,市级龙头企业30家,全国绿色原料标準化生产基地2个,省级以上标準化畜禽养殖小区8个,无公害农产品有效论证企业38家。示範专业合作社386家,家庭农场525家。全县现有无公害农产品、绿色食品、有机食品认证产品数分别为43个、24个和5个。

种植业

2017年,泾县粮食种植面积25278公顷,下降0.5%。其中:稻穀种植面积19787公顷,增长0.1%;小麦种植面积586公顷,下降26.1%;油料种植面积4162公顷,下降8.2%;棉花种植面积243公顷,下降17.4%;菸叶种植面积747公顷,下降8.8%;蔬菜种植面积5834公顷,下降0.2%。粮食总产量148309吨,上升1.5%。稻穀产量127556吨,上升1.2%;油料产量10275吨,下降5.8%;棉花产量442.7吨,下降12.9%;菸叶产量1731吨,下降5.2%;茶叶产量1845吨,增长3.7%。

林业

2017年,泾县完成人工造林面积345公顷,其中非林业用地造林面积74公顷,完成森林抚育255公顷,四旁(零星)植树35万株,育苗195公顷。

畜牧业

截至2017年末,泾县生猪存栏57060头,比上年下降2.7%;2017年,泾县生猪出栏120053头,增长0.1%。2017年,泾县肉类总产量27751吨,增长0.2%。禽蛋产量5380吨,与上年持平。

渔业

截至2017年末,泾县水产品产量3081吨,下降1.0%。

生产条件

截至2017年末,泾县农业机械总动力19.3万千瓦,比上年下降2.5%,农用拖拉机达到6768台,增长3.6%,联合收穫机732台,增长6.9%。2017年,泾县化肥施用量(折纯)12819吨,增长1.0%。农村用电量12483万千瓦时,增长11.5%。有效灌溉面积20.39千公顷。

第二产业

工业

2017年,泾县年主营业务收入2000万元及以上工业企业(以下简称规模以上工业)151户,实现工业增加值增长9.3%;实现工业销售产值增长18.5%;实现工业产销率98.3%,下降0.2%。规模以上工业涉及到的25个行业大类中有19个同比实现增长,9个行业累计增速超过全县平均水平,有电气机械及器材製造和黑色金属冶炼及压延加工业等9个行业增加值突破亿元。规模以上工业企业经济效益指数为239.3%,下降38.6%;总资产贡献率16.8%,下降0.9%;资产保值增值率112.2%,增长0.82%;资产负债率47.5%,下降1.4%;流动资产周转率3.0次,下降1次;成本费用利润率5.7%,增长1%;产品销售率98.3%,下降0.5%。实现主营业务收入116.2亿元,增长18.3%;实现利税10.2亿元,增长4.7%;实现利润总额6.3亿元,增长1.9%。

建筑业

截至2017年末,泾县有资质的建筑企业19家,全年建筑企业总产值10.6亿元,比上年增长27.7%;完成建筑业增加值8.9亿元。建筑业企业完成房屋竣工面积72.8万平方米,下降12.4%,其中新开工面积27.3万平方米,增长20.5%。完成房屋竣工面积39.7万平方米,增长1.5%。

泾县经济开发区

泾县经济开发区第三产业

国内贸易

2017年,泾县实现社会消费品零售总额47.3亿元,增长11.2%,增幅较去年同期和今年前三季度分别回落1.4和0.1%,低于全省、全市0.7和0.5%,居全市第六位。其中,限额以上消费品零售额16.1亿元,增长15.9%,增速分别高于全省、全市3.9和3.2%,居全市第四位。按销售单位所在地分:全县城镇市场实现消费品零售总额35.2亿元,增长12.1%,乡村市场实现消费品零售总额12.1亿元,增长8.7%。城镇市场总量比乡村高23.1亿元,增幅快于乡村3.4%。按消费业态分:全县商品销售完成39.5亿元,增长10.9%,餐饮收入完成7.8亿元,累计增长12.5%。商品销售总量占全社会消费品零售总额83.5%,占比高于餐饮收入67%,增幅低于餐饮收入1.6%。电商“两中心一站点”完成建设,实现进农村全覆盖。网路销售额达4.5亿元。李园村、小岭村入围2017年度“中国淘宝村”。

对外经济

2017年,泾县实现进出口总额4196万美元,增长29.8%。其中:出口4080万美元,增长37.1%;进口115万美元,下降54.7%。实际利用外商直接投资6036万美元,增长8.0%。

房地产业

2017年,泾县商品房屋销售面积房地产销售面积40.1万平方米,增长40.9%。

邮电通信

2017年,泾县邮政业务收入达3642.3万元,增长18.6%;利润总额954.7万元;利润收入率26.2%。集邮业务收入完成115.0万,增长27.3%。函件实现收入57.5万元,增长34.5%。报刊收订完成103.9万。年末,固定电话1.1万户,行动电话用户27.8万户,宽频用户6.9万户。

旅游业

2017年,泾县接待旅游入境者2.1万人次,增长36.8%;接待国内旅游者397.6万人次,增长22.6%,实现旅游业总收入38.1亿元,增长29.9%。启动全域旅游规划编制,加快国家全域旅游示範县创建。成立桃花潭·查济文化旅游区管委会。桃花潭·查济景区5A创建通过省级初评,宣纸文化园创成4A景区。黄田样板工程、查济古建维修等项目扎实推进,桃岭山E民宿、花幕林度假村一期建成运营。举办油菜花马拉松赛、脚踏车赛、桃花潭龙舟赛等品牌赛事。获评安徽省旅游强县、安徽十大全域旅游目的地品牌。水墨汀溪、马头祥生态园等5个景区入选“华东人气推荐景区”,“皖南川藏线”荣列中国体育旅游精品名录。

金融业

截至2017年末,泾县金融机构人民币各项存款余额为161.4亿元,增长9.5%,余额比年初增加13.9亿元。其中,住户存款余额为120.1亿元,增长10.2%,余额比年初增加11.1亿元。人民币各项贷款余额为86.2亿元,增长21.3%,余额比年初增加15.1亿元。其中住户贷款余额45.6亿元。

“泾县兰香”汀溪採茶节

“泾县兰香”汀溪採茶节交通运输

2017年,泾县交通运输、仓储和邮政业实现增加值3.9亿元,增长4.5%。

截至2017年末,泾县公路总里程1872.6千米,按行政等级划分:国道54.6千米,省道66.5千米、县道260.6千米、乡道294.6千米、村道1179.8千米,专用道路16.5千米。桃花潭中路启动改造,泾川大道辅路、象山大桥基柱完成修复,稼祥北路、体育路、兰石路全线通车,青弋江北路即将贯通。芜黄高速泾县段完成开工準备,宣泾高速泾县段、宁泾公路、榔茂公路前期工作推进。泾青通道完成线型设计。综合客运枢纽站、云北公路、章渡大桥及连线线启动建设。完成农村公路畅通工程214千米、生命安全防护工程70千米。符合条件的建制村全部通公交。入选首批省级城乡道路客运一体化示範县创建名单。

社会事业

科技事业

截至2017年末,泾县共有高新技术企业22家。2017年,泾县完成专利申请量681件,其中,发明专利296件,实用新型专利279件,外观设计106件。2017年,泾县专利授权量200件,其中,发明专利31件,实用新型124件,外观设计45件。

教育事业

截至2017年末,泾县共有各类学校99所,其中:幼稚园53所、国小21所、国中20所、高中3所,特殊教育学校1所,中等职业学校1所。基础教育拥有在校学生数31545人,其中:学前教育幼儿7143人;义务教育学生21069人(国小在校生14054人,国中在校生7015人);高中在校学生3299人。共有幼稚园教职工595人,其中专任教师326人;国小教职工806人,其中专任教师767人;中学教职工1385人,其中专任教师1297人。

卫生事业

截至2017年末,泾县共有各类卫生机构189个。其中:医院2个,基层医疗机构181个,专业公共卫生机构4个,民营医院2个。全县实有床位数1384张。全县公立医院在岗职工1276人;政府办基层医疗卫生机构在岗职工364人;基层医疗卫生机构在岗职工600人。参加新型农村合作医疗人数为27.4万人,新型农村合作医疗参合率达96.8%。

劳动就业

2017年,泾县城镇新增就业5532人,失业人员再就业783人,困难人员再就业475人,转移农村劳动力4212人。年末城镇登记失业率2.8%。

社会保障

2017年,泾县城乡居民基本养老保险参保人数达20.2万人,其中16-60周岁完成2017年度缴费12.5万人,领取养老金待遇6.4万人(其中当年新增领取人员4235人)。城乡居民基本养老保险基金总收入为9217.8万元。其中中央拨付基础养老金财政补贴收入5313万元,省级配套财政补贴收入250万元,市级配套丧葬补助金财政补贴收入14.0万元,县级配套财政补贴收入1225.4万元,个人缴费收入1898.4万元,保险关係跨省、市、县转入收入0.9万元,利息收入516.2万元。城乡居民养老保险支出合计6541.9万元,其中养老金支出6398.7,丧葬补助金139.6万元,参保关係跨县转移支出3.6万元。城乡居民养老保险基金累计结余为17383.8万元。

社会福利

截至2017年末,泾县社会福利收养单位床位1998张,收养各类人员1310人,全县敬老院13所。年末有2744位城镇居民享受最低生活保障,13274位农村居民享受最低生活保障。销售社会福利彩票3453万元。改造农村危房868户。

环境保护

2017年,泾县制定上报了年度减排项目6个,计画减排化学需氧量164.7吨、氨氮13.9吨、二氧化硫32吨、氮氧化物12.4吨(不含机动车减排)、VOCs0.69吨。强化减排项目建设运行检查,确保减排措施落实到位。关闭禁养区内畜禽养殖场40家。整改扬子鳄保护区内违法建设46处,关停取缔6家违规企业。完成9处矿山地质环境治理,取缔15处非法采砂点,查处超限运输车辆783台次。全面推行“禁渔期”、“禁渔区”,实行渔业增殖放流。“河长制”、“林长制”全面落实。

安全生产

2017年,泾县共发生统计交通事故25起,死亡12人,其中生产经营性道路交通事故9起,死亡5人。火灾事故56起,火灾事故损失额35.6万元。

历史文化

综述

历史上,泾县既是“男勤于耕,女勤于织”的农桑之区,又以商宦众多,文风昌盛而闻名。明成化、弘治始,泾县“商贾远出他境,赢走四方”。清与民国中,泾人外出经商者遍及18行省,在长江沿岸商埠形成颇具影响的“泾帮”,因此有“无徽不成商,无泾不成镇”之说。其中颇多由商致富,富而重学,学以致仕者。明清间,邑人竟相输捐,创建书院书屋30余所;兴办义学社学数十处;塾馆遍布城乡闾巷。台泉云龙书院曾有名儒许国讲席,一时从游者众;水西书院名盛江南,成为宁国府治属六县学人兴会之所。明清两代,全县中进士106人,居全省第三。学者名流,代不乏人。唐代许棠才列“鹹通十哲”;宋代吴份被誉为“江南两脚书橱”;明代查铎着述显名于时;清代包世臣为举世推崇的书法大家;朱珔时称江左经师之冠,学重皖派;赵青藜、赵绍祖、吴广霈、胡承珙等,皆为一代鸿儒。民国时,学者胡朴安被世人尊为国学大师。当代,则有马克思主义者、无产阶级革命家王稼祥,爱国主义与民主主义战士吴茂荪,以及经济学家李紫翔、吴半农,教育家查谦,学者吴则虞等民族精英。

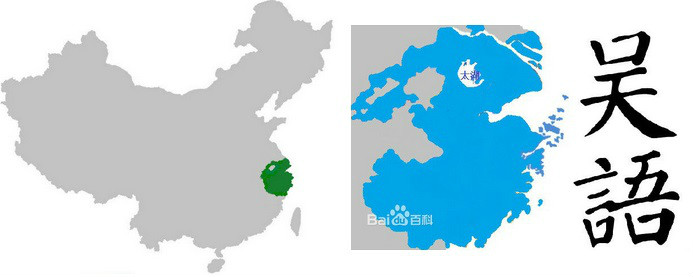

方言

泾县地方语种为泾县话,属吴语宣州片,谱系关係:汉藏语系→汉语族→吴语支→泾县语种。因地处吴语区跟徽语区以及江淮官话交界处,故而虽然东部地区与西部地区所使用的都称为泾县话,但却有较大差异,县民一般称东部地区所使用的泾县话为“东乡话”,属吴语宣州片铜泾小片,主要分布在榔桥镇(含原榔桥镇、浙溪乡、黄田乡、西阳乡、乌溪乡)、原苏红乡部分地区(今属汀溪乡)、蔡村镇部分地区一带,西部地区所使用的称为“西乡话”,主要分布在茂林镇、云岭镇、桃花潭镇、丁家桥镇、黄村镇一带,其中西乡话中融入了较多的徽语词素和语音,东西语言互相交流略有困难。加上历史上本地区的外来徙入移民较众,县内除泾县话外,操江淮官话者有之,操徽语者有之,甚至西南官话者亦有之(主要分布在汀溪乡)。

戏曲

泾县民间戏曲班社始见于清末,盛于民国时期。班社艺人或终身从艺或农忙务农、农闲走乡串镇演出,风餐露宿,生活贫困,社会地位低下,被称为“戏花子”。班社亦时演时停,自生自灭。1982—1983年,县内先后有泾县和平黄梅戏剧团、泾县大众黄梅戏剧团、泾县孤峰黄梅戏剧团、孤峰庐剧团4个民间职业剧团相继成立。至1986年,除和平黄梅戏剧团尚在继续演出外,其余3个剧团先后解体。

曲艺

泾县城乡集镇向有曲艺演出,主要为“评书”(俗称“说大鼓书”)。内容多为历史通俗演义、武侠奇案(包公案、施公案等)小说之类。外来说书艺人居多,本县县城、赤滩等地只有评书艺人三、四人,建国后改从他业。20世纪70年代间有说书艺人来泾演出,除传统书目外,同时亦演说现代文艺作品如《欧阳海之歌》、《林海雪原》等,并在“书头”(开场小段)中讲述短小革命故事。20世纪80年代,由县、乡文化馆、站提供有偿场所组织演出。

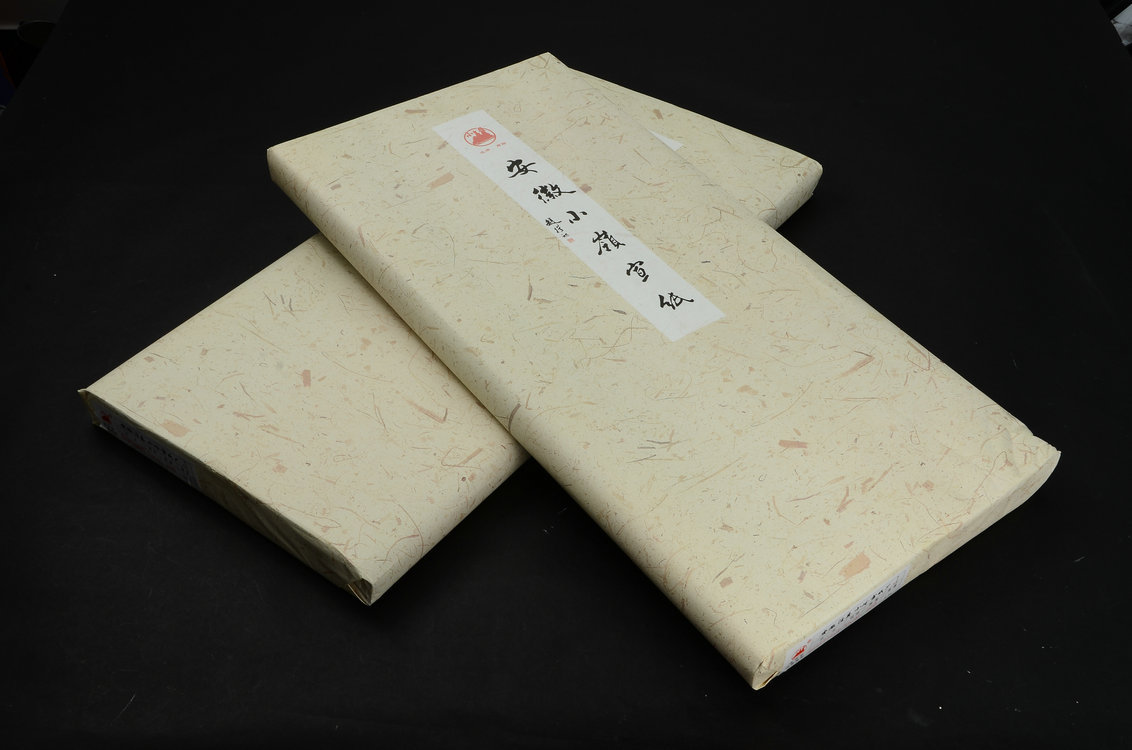

宣纸

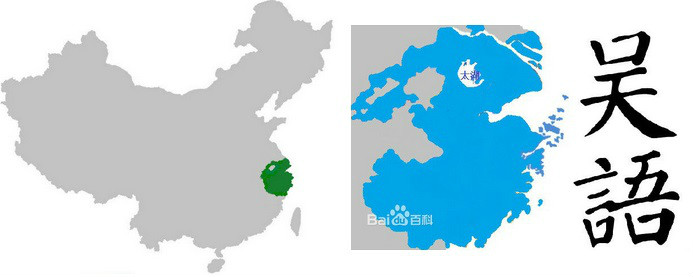

宣纸问世于唐朝初期。《新唐书·地理志》有唐玄宗天宝二年(743年)宣州土贡中上贡“纸、笔”的记载。《唐六典·太府寺》有开元前各地杂物贡的记载,其中已有“宣、衢等州之案纸、次纸”的记录。明胡侍《珍珠船》文中亦有“唐永徽中,宣州僧欲写《华严经》,以沉香种树,用以製造宣纸”之说。唐时宣州的属县宣城、泾县、宁国均产纸,以“泾县所制尤工”。纸的集散地多在州治所在地宣城,故名宣纸。

“宣纸”一词最早见于唐代元和至乾符年间(815年—875年)书画评论家张彦远的《历代名画记》中“论画体工用榻写”一文:“好事家宜置宣纸百幅,用法蜡之,以备摹写”。古代作画习用“用法蜡之”的加工宣,如南唐的“澄心堂纸”即由宣纸(亦有歙纸)加工而成。 唐·张彦远·历代名话记

唐·张彦远·历代名话记

唐·张彦远·历代名话记

唐·张彦远·历代名话记迨至宋代,宣纸需求量大增,宣州各地产纸供不应求。熙宁七年(1074)六月,朝廷“诏降宣纸式下杭州,岁造五万番”。而泾县宣纸则更为文人所索求。如宋代诗人王令在《再寄满子权》诗中云:“有钱莫买金,多买江东纸,江东纸白如春云”(宋代泾县属江南东路宁国府)。

宋末元初,曹姓人迁泾县小岭,亦以製造宣纸为业。自以小岭曹氏一族逐渐发展成宣纸工业的佼佼者。

明代,泾县宣纸生产进入重要发展阶段,工艺精益求精,品种规格日愈增多。尤以宣德年间製造的宣纸为最优,讚誉宣纸的诗文屡见不鲜。沈德符在《飞凫语略》文中曾直称宣纸为“泾县纸”。文震亨在其所着《长物志》中曾云:“吴中洒金纸、松江潭笺,俱不耐久,泾县连四(即宣纸四尺单)最佳。”

清代,泾县宣纸生产得到长足发展,县东漕溪有汪六吉等造纸大户,生产颇具规模,县西有小岭曹氏宣纸世家,生产日益繁荣,康熙进士储在文宦游泾县作《罗纹纸赋》详尽记述了泾县小岭、漕溪等山区宣纸生产兴旺景象。迨至鹹丰、同治年间,清军与太平天国军在泾县一带转辗争战达10年之久,战祸所及,家毁人亡。小岭《曹氏族谱》记载当时盛产宣纸的小岭“屋只存一二,人亡之七八”。纸槽大部分被毁,原料基地荒芜。同治后,宣纸业开始复甦。

清末至民国期间抗日战争爆发前,是泾县宣纸业由恢复而发展而鼎盛时期。抗日战争爆发,大部分国土沦丧,交通阻隔,宣纸销路受阻,生产一落千丈。直至抗战胜利后,宣纸行业继续衰微,至1949年泾县解放前夕几乎全部停业。

民国期间,国内名流学者对宣纸的创製历史和工艺曾有多篇着述问世。国学大师、邑人胡朴安曾着《宣纸说》一文,指出:“泾县古属宣州,产纸甲于全国,世谓之宣纸。近自国内,远至东瀛,无不珍视,以为书画佳品。宣纸每年之输出者价约为百余万元。区区之数,诚不足多,然以一县之制,独重艺林,举世无出其右,或亦足以自豪”。杨大金着《中国实业志》中云:“宣纸产于安徽泾县。泾县晋时属宣州郡,唐时属宣州,皆为贡品,世称宣纸。”第十一章(民国二十七年)《製纸业》中云:“宣纸为皮料是最佳者,产于安徽泾县,泾县之宣纸业在小岭村,制此者多曹氏,世守其秘,不轻授人。故江西省及日本皆有仿製者,然其品质终不及泾县。”

新中国建立后,宣纸业得到复甦并空前发展,由联营而公私合营及至国营。截止到2015年,泾县有宣纸、书画纸企业400余家,于2009年被联合国教科文组织公布进入人类非物质文化遗产代表作名录。

旅游资源

2019年3月6日,中央宣传部、财政部、文化和旅游部、国家文物局《中央宣传部 财政部 文化和旅游部 国家文物局关于公布《革命文物保护利用片区分县名单(第一批)》的通知》泾县名列其中。

自然景观

| 月亮湾风景区 泾县月亮湾景区位于距泾县县城18公里处被誉为“华夏毛竹第一镇” 的蔡村镇月亮湾村境内,景区内山清水秀、秀峰峻岭、层次分明,连绵百里,驱车而至,扑面而来的阵阵清风、夹杂着春竹的馨香,映入眼帘的是层峦叠嶂的山峰,还有满山遍野的翠竹,河中成群的鱼虾尽情的嬉戏,远处深山中,不时地传来伐竹工人阵阵伐竹声和船工号子声。这里被多家电影製片厂选为外景基地:《月亮湾的笑声》、《月亮湾的风波》、《红色的记忆》、《渡江侦察记》等等多部优秀经典的影视作品都曾在此拍摄外景。 |

| 琴高山 琴高山巍然屹立在琴溪之滨,又名琴高峰,旧时亦称琴高台。相传汉处士琴高公炼丹于此山,得遵成仙,而后在此“控鲤升天”,山水因是而名。其山独峰突兀,高壁嶙峋,姿如雄狮,故本地人亦称狮子山。山上有隐雨岩、炼丹洞等古蹟。炼丹洞中还有丹灶、石桌、石凳等奇石,都说成是神仙琴高炼丹的遗物,在炼丹洞外左侧有岩石卓秀屹兀,昂昂若鸡立,被称为“金鸡石”。据旧县誌记载,在琴高山的悬崖峭壁间,有历代摩岩石刻多达二、三十处,为全县之冠。 |

| 江南第一漂 景区是中国唯一注册成功“江南第一漂”漂流品牌的上佳生态风景区。自宣纸之乡泾县榔桥镇乌溪村小河口码头乘筏顺流而下至黄村镇平垣村11公里的河段为漂流景区。“江南第一漂”是徽水河流经泾县的最后一段竹筏漂流活动。景区内河道蜿蜒曲折,水流湍急,河段落差明显,浅弯与深潭相连,风光绮丽。 |

| 桃花潭 桃花潭位于泾县以西40公里处,南临黄山、西接九华山,与太平湖紧紧相连,因唐代诗人李白《赠汪伦》——"桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情"这首脍炙人口的千古绝唱,而名扬天下。县誌《桃花潭记》称“层岩衍曲,回湍清深”,“清泠皎洁,烟波无际”。潭东岸,有东园古渡,系汪伦踏歌送别李白处,有明朝建踏歌岸阁,西岸有垒玉墩、书板石、彩虹岗、谪仙楼、钓隐台、怀仙阁、汪伦墓等景点。下游东岸有建于乾隆年间的文昌阁。 |

人文景观

| 赤滩赤滩古镇旅游风景区位于安徽省泾县青弋江畔的琴溪镇境内,距县城7.5公里,322省道穿境而过,依山傍水,风景秀丽。赤滩古镇始建于宋代,完好保存着明清一条街古建筑群,卵石路面,青砖黛瓦,马头墙,四水到堂,具徽派建筑风格,古朴典雅。青石板上留下的独轮车辄沟槽,记录着古镇昔日的辉煌。建有民俗文化陈列馆,展出千余件尘封已久的民俗实物,再现昔时民间生活缩影。岩龙寺僧来俗往,钟声悠扬。佛教文化陈列馆广钦大和尚舍利子晶莹庄严致臻。《税务局长》、《依然的心》、《一个女人的史诗》等多部电视连续剧曾在这里拍摄。 |

| 查济古建筑群查济村位于安徽泾县之西,东南紧靠太平湖,桃花潭,东南与黄山接壤,北和九华山相邻。李白在《过汪伦别业》诗中云道:“由山谁可游,子明与浮丘”,丹山、由山皆因仙而名。查济古村的建筑以三条溪为轴线,以各祠堂为节点,红楼桥以上为生活区,以下为商业区,形成完整的空间格局。查济古村极盛时有四门三塔,一百零八座桥,一百零八座祠堂(厅屋),一百零八座庙,民居“粉墙矗矗,黛瓦鳞鳞,棹楔峥嵘,邸吻耸挺,宛如城郭”。 |

| 茂林景区茂林历史悠久,史称“江南名镇”,素有“小小泾县城、大大茂林村”之说。境内青山环绕,东溪古溪两水相抱,镇域平坦开阔,府第轩园、楼亭坊塔尚存300余处。史上名人辈出,为官者,如清代吏部尚书吴芳培、江南河道总督潘锡恩、新中国曾任国家财政部长吴波等;为文者,有并称“茂林三吴”的近代书法家吴玉如、文学家吴组缃、画家吴作人等。茂林旅游风景区,位于安徽“两山一湖”黄金旅游线的中心地带、泾县茂林镇境内,距离县城35千米,距黄山50千米,有322省道穿境而过,交通便利、旅游设施完善。 |

| 黄田洋船屋黄田洋船屋位于泾县榔桥镇,又名笃诚堂,建于清道光末年,其四周围以高墙,两侧开有深渠,围墙及屋体皆仿轮船外形依地势而筑。“船头”呈尖角状,院墙的尖端微微上翘,院内的花园和塾馆,其高度不出院墙,亦无明显高差,唯“梅家村塾”两层,上层露于墙头之上,似“驾驶室”楼舱,舱腰为高层住宅和厅堂建筑,体积庞大,似为“客舱”,其中马房与厨房两处的院墙,砌成高高的跌落式马头墙,藉以遮蔽里面的建筑。登高俯瞰,洋船屋宛如一艘“洋船”逆水而上。 |

| 太平湖 太平湖位于泾县桃花潭镇东面,南依黄山,北邻九华,是九华山进黄山公路必经之津,有“黄山情侣”、“东方日内瓦”、“未经雕琢的翡翠”之美誉。太平湖是一处人工湖,全长有80公里,最宽处4公里,狭处仅10米,平均水深达40米,最深处达70米,总面积88平方公里。为安徽省第一大水库——陈村水库蓄水后形成,库容28亿立方米,是安徽省最大的人工湖。 |

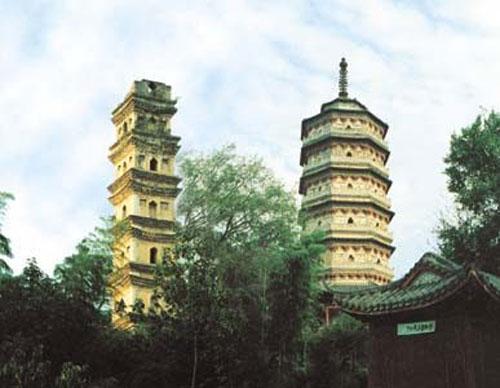

| 水西双塔 水西双塔位于安徽省泾县境内,一为大观塔,一为小方塔。大观塔始建于北宋大观二年(1108)《宁国府志》、《泾县誌》的记载和现有塔上的题记刻石,都证实了这一点。大观塔共七层八面,底层直径11米、壁厚3.1米,每面均有砖圈拱门,层层用叠涩法砌出短檐,檐下有仿木结构的凸出斗拱,每层出檐双层,砖块错落有致,形成工整的图案,层与层之间的转角处用半圆形砖砌成半圆柱,整个塔体显得凝重、壮丽。塔内原有楼梯和楼板,今已无存,何时被毁,尚无确切考证,塔的内壁仍然残留着被火烧过的焦木痕迹。 |

| 黄村百岁坊黄村百岁坊又叫“贞洁坊”,座落在黄村乡九峰村村头,建造于清代嘉庆二十四年,距今已有一百七十年的历史。牌坊的上端刻有图案,是徐氏赡老抚幼的生动写照。这位徐氏的四个儿子长大后相继在云南、贵州、四川等地建功立业,官位显赫,为九峰王氏子孙作出了榜样。后代人为了纪念这位伟大的母亲,在徐氏一百零一岁去世的那年联名上书朝廷,请求旌表。皇帝下旨建造了这座牌坊,该坊虽然经受了百年风风雨雨的侵袭,至今仍屹立在九峰村头。百岁坊通体为上等的花岗石建筑,高十二米左右。 |

| 章渡吊栋阁 吊栋阁位于泾县西南章渡镇的“江南千条腿”是一处独具特色的古民居建筑,瓦房木板结构,前店后宅。房屋一面临江,用木柱悬空支架在青弋江上,河水从其下潺潺流过。由于此建筑一户接一户,绵延一、二华里,所用木柱逾千根,故称“千条腿”。隔河相望,青瓦木屋沿河摊成了长长的一片,似一张大木排顺流而下;入夜灯明,灯光倒映河中,水上水下“万家灯火”,相互辉映,十分壮观。独看一家一户,又似一盏盏吊在灯桿上的灯笼,故又称“吊灯阁”;由于宅房主要粱架是用木柱支撑在空中,故又有了第三个名称“吊栋阁”。 |

| 魁山·飞雄塔 魁山位于泾县茂林镇区南行约一公里处。此山拔地突起,独耸一峰,圆如古钟,秀拔出众。飞雄塔山顶高处有座三层六角砖塔,飞檐翘脊,古意盎然,塔心内空,有梯可登,直上三层,该塔于乾隆三十八年(1773年)癸巳县贡生吴延选出资兴建,名曰飞雄。建国后,政府在魁山上修建了革命烈士陵墓,闢为烈士陵园。这里安葬了红军将领寻淮洲的忠骨,现藏有陈毅同志于1938年5月率部队东进抗日途经茂林时,为寻淮洲烈士撰写的墓志铭,该碑为国家一级保护文物。此外还安放了在“皖南事变”中和解放战争中英勇牺牲的革命烈士遗骨。 |

| 西阳花戏楼 泾县西阳乡座落着两座花戏搂,一为里西阳花戏楼,一为外西阳花戏楼。因建于同一时代且建筑风格相似,故被当地人称为姊妹花戏楼,每年九月庙会在此酬神唱戏,故又称万年台。双台均为砖木结构,里西阳万年台前为单檐歇山式,后栋为硬山顶,前台檐子与后栋前檐相交,台基高1.8米,宽12米,台深10米,台前伸出部分宽6.5米,深约占整台的1/2。顶为大方格木条天花,台中以屏板平行分隔为前后台,粱及檐柱斜撑上刻有戏曲图文,正脊与戗脊饰以鸱吻。 外西阳万年台相仿,但结构比里西阳台複杂。屋面6个翘角分三层起翘,飞檐斗拱。台内有单斗无粱藻井和各种花卉。台基高约2米,整个宽13.5米,台深10米。 |

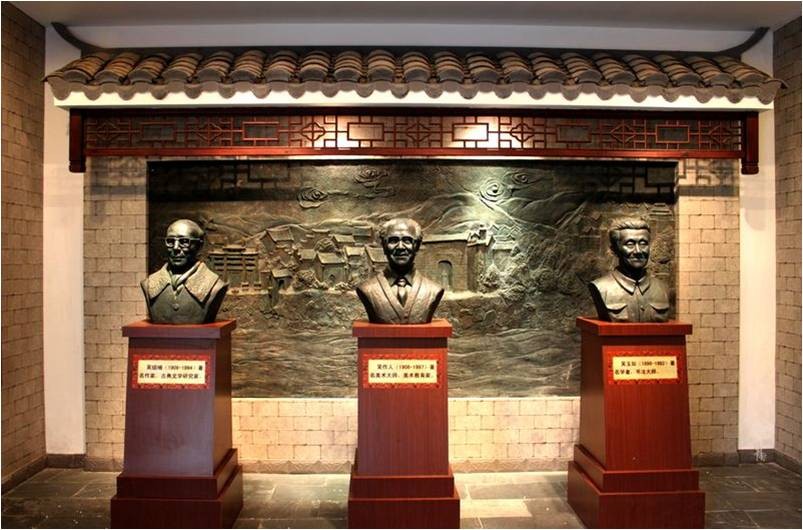

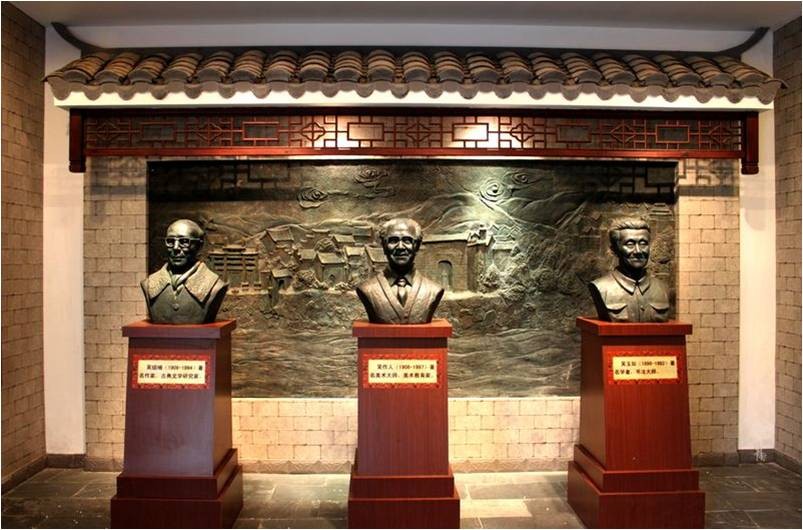

| 三吴纪念馆 艺术大师吴作人、大书法家吴玉如、着名作家学者吴组缃同为泾县茂林人,人称“三吴”,声播海内外。为汇集三位先生毕生之精粹,展示三位先生一生工作生活和创作经历,弘扬三位先生艺术上永不止息的创新追求精神,光大一脉相传孕育于佳山秀水中的泾川文化,泾县特建立了三吴纪念馆,馆址选定在县博物馆内二楼,三个展厅300平方米。 展览内容分两大部分,一为生平介绍,设展採用文字和图片表现;二为艺术作品和三位先生的文物展示,用展橱、展柜表现。 |

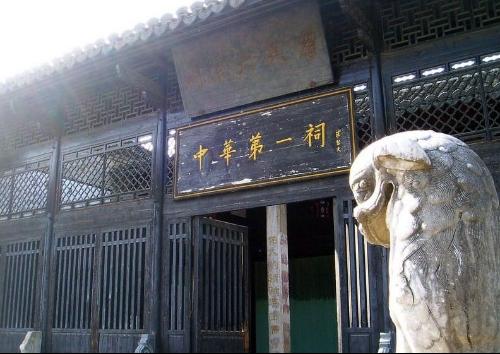

| 中华第一祠 中华第一祠——翟氏宗祠位于泾县桃花潭东北,建于明嘉靖年间,坐北朝南,五楹三进,规模宏大,总建筑面积6700平方米。祠前有石柱、抱鼓石和石狮,祠内有前厅、天井、享堂和寝楼。地基为花岗石铺成,建筑採用银杏木、红木、桶木等名贵木材,上下木石结构件均有精美的雕刻。祠中曾藏有历代帝王将相、地方官吏所赐名匾108块。大门上有“江南名族”横匾,享堂中悬“忠孝堂”三字红底金字木匾。1997年,国家文物局副局长罗哲文来泾县考察时,讚叹翟氏宗祠为“中华第一祠”,并欣然题写了匾额。1998年5月公布为省级文物保护单位。 |

| 吴氏大宗 茂林镇现存宗祠当中,唯一称“大宗祠”的,是茂林吴姓的祠堂。祠名匾上“吴氏大宗祠”五字,人称“苍龙脱骨体”,县誌记载明邑库生吴国抢所书,称其书法如“老树枯藤,互为撑柱;天梯云栈,自相钩连。”宗祠主体五楹三进,建筑面积1131平方米,吴氏宗谱记载,吴氏大宗祠为明崇桢已卯年(1639年)湖广布政使吴尚默倡建。民国三十年(1941年)新四军撤离皖南时,在此祠召开告别大会,又为革命遗址。 |

红色景点

| 云岭新四军军部旧址纪念馆云岭新四军军部旧址纪念馆是依託抗日战争时期,新四军军部驻扎云岭期间留下的主要遗址而建立的革命纪念馆。位于泾县西北部,北邻芜湖,东联宣城,南与黄山相毗邻,西与九华山接壤。新四军军部旧址1961年国务院公布其为全国重点文物保护单位。1963年7月陈毅元帅敬题“新四军军部旧址纪念馆”馆名。1985年正式开放。云岭新四军军部旧址纪念馆现保存完好的有军部司令部、大会堂、政治部、中共中央东南局等10处旧址,占地面积200平方千米。 |

| 皖南事变烈士陵园 皖南事变烈士陵园位于皖南泾县城郊的水西山。1990年初,为纪念皖南事变新四军将士殉难五十周年而修建,占地十五公顷,建筑面积7000平方米。皖南事变烈士陵园,由入口纪念碑、主题广场、主碑纪念广场和无名英雄烈士墓四个纪念性空间序列配以皖南事变史料陈列室有机组合而成,整座陵园以邓小平题写的“皖南事变死难烈士永垂不朽”纪念主碑为中心,结合山形地势,将各纪念建筑组成一个完整有序、庄严肃穆的有机整体。陵园入口跨公路建有四座七米高具有皖南特色的石阙,四座厂阙以数字寓意新四军的四,七米高隐喻皖南事迹悲壮惨烈的七天七夜。 |

| 王稼祥故居纪念馆 王稼祥故居在泾县西南厚岸乡,距县城37公里。故居系清末民居建筑,砖木结构,坐东朝西,位柳溪边。宅前有门楼,挨门楼砌垣墙连正屋,构成前庭院,右侧是书房,左侧是花园,以一道矮墙间隔,迎面正屋,两居一厅,两边住房,门窗是雕刻花纹图案,中间为厅堂,后有厨房。故居中陈列着王稼祥同志青少年时期的生活和学习用具,展出了王稼祥同志一生中主要革命活动照片,供人们参观瞻仰。 |

地方特产

| 木梳 泾县是中国最大的木梳加工生产基地。有木梳生产企业60余户,拥有十几种木梳品牌,开发出保健木梳、工艺木梳、竹梳等5大系列300多个品种,年产木梳6000万把,年创产值4500万元,从业人员达1900余人。泾县木梳採用上等黄杨木、檀木、桃木、梨木、沉香木、枣木等天然名贵材料,传承了传统的手工制梳工艺。色泽美观自然,梳齿圆滑、光洁,造型别致。 |

| 琴鱼 相传晋代时,有一位隐士叫琴高在泾县修仙炼丹,“修炼道成,控鲤上升”。人们为了纪念他,便将山下石台叫“琴高台”;水溪取名“琴溪”;溪中小鱼则称为“琴鱼”。琴鱼乾,是一种罕见的小鱼乾,为泾县独有的着名特产。这种鱼乾一般不作食用,多用来泡水代茶饮,故有“琴鱼茶”之称。琴鱼长不过寸,口生龙鬚,重唇四腮,鳍乍尾曲,嘴宽体奇,龙首鹭目,味道鲜美。饮用时,将琴鱼乾放入杯中,沖入开水,鱼乾上下游动,似活鱼跃于杯中;入口清香醇和,喝罢茶汤,再将琴鱼吃在口里细品,鲜、香、鹹、甜,别具风味。 |

| 宣纸 宋末元初,曹姓人迁徙至泾县西乡小岭一带以製造宣纸为生。此史实见于清乾隆年间重修的《小岭曹氏族谱》序言。自此,泾县小岭曹氏一族,逐渐发展成宣纸工业中的佼佼者。并且曾一度垄断了宣纸的生产经营。元代建立后,南北统一,经济文化有所发展,尤其是以倪元林、王蒙、吴镇、黄子文等山水画派冲破传统宫廷画法的桎梏,提倡山水写意和泼墨豪放的技法,宣纸为此画法提供了广阔发挥和相象的空间,因此宣纸作为画家们发挥的基本工具而被重视起来,大大地刺激了宣纸业的发展,加上宣纸製造工艺的日趋成熟,使宣纸生产有了长足的进步。 |

| 宣笔 宣笔以选料严格、精工细作着称,具有装模雅致,毛纯耐用,刚柔得中,尖圆齐健兼全的独特风格。唐、宋时代,宣城兔毫(又称紫毫)笔极受书画名获的仰慕和追求。元代,由于蒙占贵族对工艺美术的严重摧残,宣笔的显赫地位,逐渐为浙江善琏镇产的湖笔所取代。二十世纪初,科举制度废除,引进了自来水笔,宣笔濒于技绝人亡的境地。解放后,成立了泾县宣笔厂,使宣笔重新复甦,品种已扩大到二百多种,年产量达五十万余支。根据选用原料的不同,大致可分紫毫、狼毫、獾毫、羊毫等几大类。 |

| 泾县茶叶 泾县产茶历史悠久。据《宁国府志》记载:“宋时泾县有茶树四百万六千六百八十七株”。远在唐代就曾出产过白云茶,涂尖等名贵茶叶。相传乾隆六下江南途经宁国府时,知府献上泾县产的贡尖,乾隆尝后讚不绝口,吩咐随从带上饮用。清朝晚期,泾县尖茶已畅销沿江各大城市,并随出洋华人批量销往东南亚一带,故在当时,尖茶又有“洋尖”之称。明朝末年,居住在泾县黄田涌溪的罗隐和尚,又创製出风格独特的“涌溪火青”,并以其腰圆紧结,味甘香浓的特点闻名,1982年被国家商业部和中国茶学会评为全国十大名茶之一。 |

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯