日本四式疾风战斗机

四式疾风战斗机由中岛飞机场研製生产,制式型号为 四式单(座)战(斗机),代号キ-84(读作 Ki-84)。1941年12月7日珍珠港事件爆发后不久就开始研製,于1943年4月首飞上天,8月开始小批量生产,但由于发动机的原因,直到1944年4月才交付陆军使用。

基本介绍

- 中文名:日本陆军四式战斗机

- 外文名:Nakajima Ki-84 Hayate / FRANK

- 机型:キ-84 “试製重型战斗机

- 最高平飞速度:640-680 公里/小时

- 巡航高度: 4,000 米

- 前型:一式战斗机

- 研製时间:1941年

- 服役时间:1944年

发展沿革

1941 年底珍珠港事件后不久,以日本国产第一种 2,000 马力级空冷发动机ハ45 “誉” 式(ハ45 读作“ha-45”)的问世为楔机,日本陆军航空兵本部(相当于空军)当即要求中岛飞机厂研製一种以此为动力装置、在综合性能上希望能体现“脱胎换骨”的防空专用战斗机,并籍以作为前线“隼”式(キ-43)和“钟馗”式(キ-44)战斗机的补充和替代。

1941年底,日本突袭珍珠港三周后,一份名为《陆军试作重型战机》的指标书发到了中岛的办公桌上。在这份指标书中,连为了满足陆军严苛的需求,中岛公司再次推出了自己的王牌——有“太平洋的福克乌尔夫(Focke-Wulf)”之称的小山悌(T.Koyama)。

1942年,小山悌团队提交了第一份设计稿,并于同年中旬获得陆军航空兵本部的批准。新型战斗机的项目从此正式启动并获得了陆军正式编号——Ki-84。

1942年底,Ki-84设计定型并开始製造。

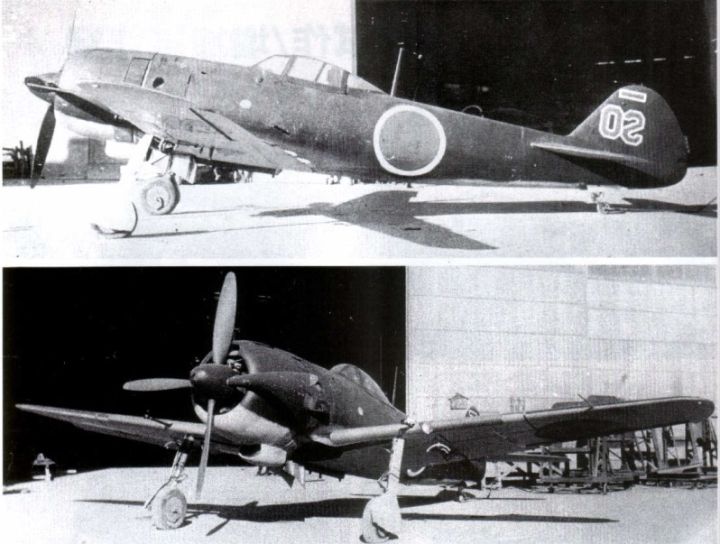

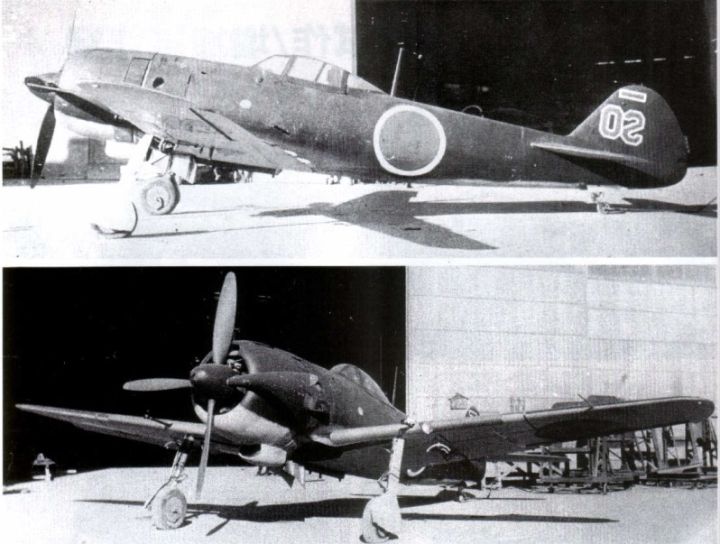

1943年3月,Ki-84的原型一号机(机号 8401)很快被赶製出来,4 月份即在Ojima机场试飞。到 6 月份,2 号机也投入了试飞,期间又经过不断改良。 从中岛公司太田製作所的厂房中下线的疾风试製2号机

从中岛公司太田製作所的厂房中下线的疾风试製2号机

从中岛公司太田製作所的厂房中下线的疾风试製2号机

从中岛公司太田製作所的厂房中下线的疾风试製2号机1943年8月,岩桥在日本陆军航空兵的精英殿堂——明野陆军飞行学校的师生面前表演了一系列眼花缭乱的动作,随后飘然落地。这场表演征服了整个明野飞行学校的飞行员,那些年轻新手们纷纷欢呼着跑向这架新式战机。

1943年8月,中岛製作所接到首批83架预生产型的订单,于1943年8月至1944年3月陆续交付军方。

1943年9月,航空兵本部组织了Ki-84同异型机的对抗,Ki-84轻鬆战胜了Ki-44和Fw-190A-5,但是最大平飞速度和俯冲性能上弱于Fw-190。儘管原型机的试飞工作证明Ki-84的性能已经超越了当时所有的日军战机,但仍与陆军航空兵本部的期望有相当距离。

1943年10月日本陆军正式命名为陆军四式战斗机Ki-84-I甲‘疾风’。不过二种预生产型之间互不相同,机身製程被简化生产,飞行方向舵和散热片有作进一步调整。明野陆军飞行学校还成立了专门的Ki-84实验单位,派往北海道进行极寒试飞测试。在远离战火的北海道,Ki-84进行了大量极限条件下的测试。实验单位与次年3月解散后,大部分人员加入了第一支Ki-84部队——第22飞行战队。

1944年3月至6月42架第二种预生产型也陆续交付日本军方。为将飞机做为截击机使用,改进设计的Ki-84-I乙为增强火力,以二挺20mm机炮取代机枪,以二门30mm Ho-155机炮取代20mm机炮,但产量很少。

1944年4月,中岛公司在陆军授权下正式开始生产“疾风”量产型Ki-84a 四式战甲型。与此同时,中岛发动机公司的Ha-45-11发动机生产线也搭建完毕,虽然发动机的顽疾没有得到妥善解决,好歹产量有所保证。“疾风甲”是整个“疾风”家族中产量最高的,占总产量九成之多。在察觉到日本新飞机的存在后,盟军航空技术情报中心(TAIC)给“疾风”赋予了“Frank”的绰号。 疾风

疾风

疾风

疾风技术要求

中岛飞机厂的设计任务书包括以下十项技术要求——

① 机型: 暂定为キ-84 “试製重型战斗机”;

② 发动机: 採用ハ45 型 “誉” 式气冷星形活塞式发动机(配“拉切”式电动定距 4 叶全金属螺旋桨);

③ 最高平飞速度: 640-680 公里/小时;

④ 巡航高度: 4,000 米;

⑤ 作战半径: 400 公里 加 1.5 小时续航时间;

⑥ 武备: 採用ホ-103 型 12.7 毫米机枪2挺、ホ-5 型 20 毫米航炮 2 门;(ホ读作 ho)

⑦ 瞄準具: 一台反射式光学瞄準具;

⑧ 其他主要参数: 翼面积 19-20 平方米、全重 3,250 公斤、 翼载 170 公斤/平方米;

⑨ 机翼参数: 翼型 N.N.系列、相对厚度 16.5%-8%、根稍比 1.82、展弦比6.08、翼面下扭角 2.5 度、上反角 6 度。

技术特点

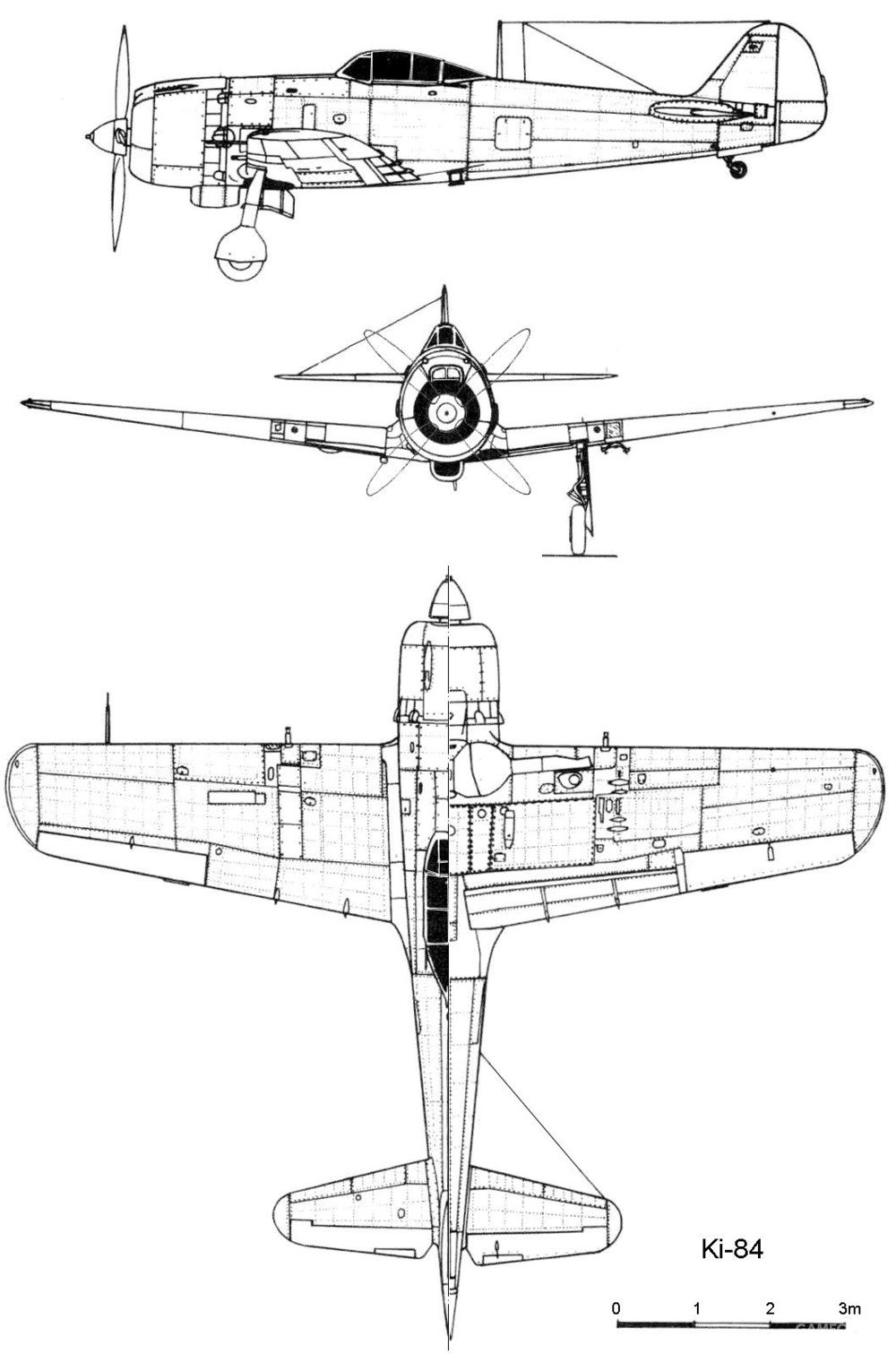

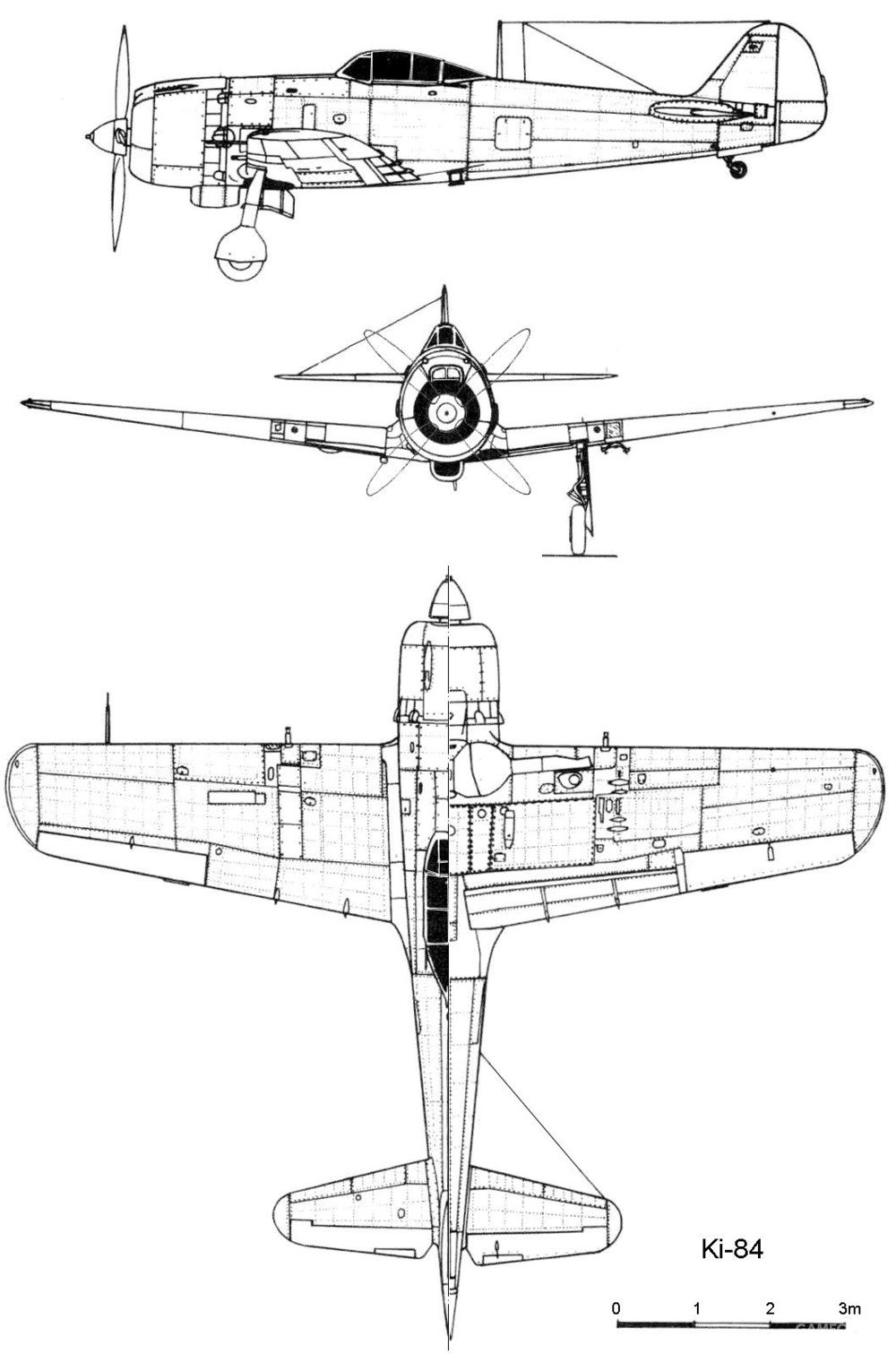

机体

从外观上看,Ki-84仿佛是一个放大版的“隼”。Ki-84的引擎罩加长,座舱位置相应后移到机身中部。机翼则比“隼”稍微短一点,翼载增加到170 公斤/平方米,使飞机有望跻身于高速飞机的行列。这让Ki-84获得高速性能和垂直机动性的同时,一定程度上在水平机动性做出了妥协。飞机的起飞重量相比“隼”增加了一半。侧面投影上则更多地由曲线替代了生硬的直线,使外形更趋柔和与成熟。

相对传统日军战机,Ki-84的机体结构显得相当强壮,可以进行大过载的激烈空战机动以及高速俯冲动作。另一方面,对飞行员以及要害部位的防御则没有太多改观,在它的对手眼里,Ki-84依旧是一款传统的日系战斗机。例如,机体之内缺乏欧美战机中常见的灭火系统以及座舱盖紧急抛除设备。

机头装一台型双排星形 18 缸空冷活塞发动机,用一个相当光滑的整流罩包裹着,配一个 Z32 型四叶电驱动定速螺旋桨组。

疾风的后三点起落架均可收入机内以减少阻力。梯形带上反角的悬臂式下单翼内,翼后缘安装了开缝式“空战襟翼”,有利于空战中的机动飞行。中岛传统的中翼/前机身全金属整体结构显得异常坚固,并部分採用了应力蒙皮。此外,于机翼下还可挂载 30-300 公斤级炸弹 2 颗

生产

至于陆军提出的生产工时要求,小山悌大量削减了机体内铆钉、螺丝的数量,避免了繁複的测量和定位工作。小山悌也适当利用中岛公司的资源,让Ki-43生产线在小範围修改后便可以生产Ki-84。在诸多努力之下,Ki-84完全满足甚至超出了军方严苛的生产工时要求。

但Ha-45/誉式发动机的大规模生产是一个久攻不下的难题。该型号所套用的新技术,对当时的日本航空工业而言过于先进,尚且无法有效地套用到流水线生产之中,到战争末期,大批熟练工人被作为炮灰填补至前线,这更进一步恶化了Ha-45的生产条件。在残酷的事实面前,日本无奈地放弃了对Ha-45品质的追求,採取了一系列简化生产工艺的措施以提高产量。因此在疾风在正式进入大规模生产后,开始出现质量下滑的症状

发动机

为了满足陆军下一代战机的动力需求,中岛发动机厂在Ha-115的基础上发展了一种全面进步的新发动机ハ45(即下文Ha-45)。由于採用了创新设计和工艺,Ha-45在直径仅比Ha-115大3厘米的情况下,马力从1100马力提高到约2000马力,功重比也提升了近一倍。

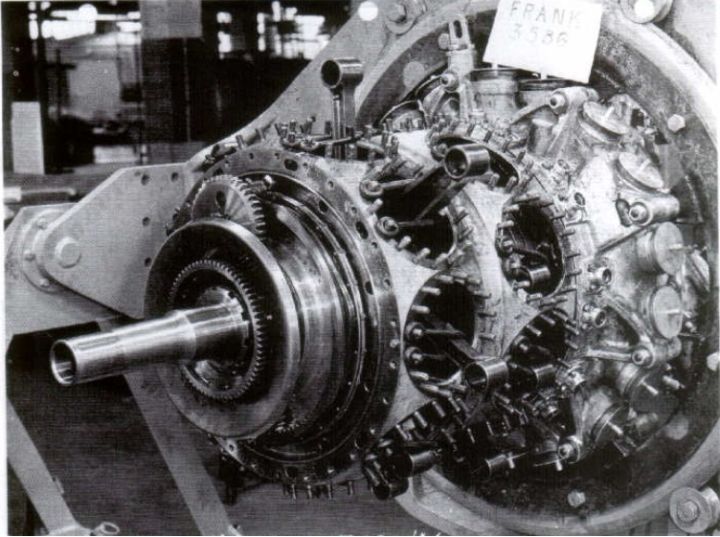

从1938年末立项到1939年下旬不到一年的时间完成设计,Ha-45取得了出彩的成绩。39年末,日本海军和陆军先后採纳发动机样机开始试飞,到1941年,海军和陆军均决定採用此型发动机,海军称为“誉”发动机,陆军称为“4式”发动机。 Ha-45-21型发动机

Ha-45-21型发动机

Ha-45-21型发动机

Ha-45-21型发动机但是,该系列发动机一直存在进气压力骤降的先天设计缺陷,而且低劣的材料品质、粗糙的生产工艺、低劣燃油和滑油质量、前线机场缺乏维护的战时环境等因素综合在一起,进一步恶化了发动机的性能发挥。实际上,在二战后期,毛病缠身的Ha-45发动机已经成为Ki-84机械师的一大噩梦,在它的驱动下,前线的Ki-84战斗机很少能够飞出600公里/小时以上的最大平飞速度,甚至有部分Ki-84连400公里/小时的速度都无法实现!

起落架

在降落阶段,Ki-84的起落架在速度降低至257公里/小时(160英里/小时)以下时展开,襟翼在速度降低至209公里/小时(130英里/小时)以下时展开,飞机的着地速度大约在148公里/小时(92英里/小时)左右。需要指出的是,Ki-84的主起落架强度较弱,在降落阶段很容易折断,在泥泞的跑道和草地上降落、或者降落速度过高的条件下尤为突出。

评价

经验丰富的审查主任岩桥让三少佐(“疾风”试飞员)认为Ki-84操作简单,飞行品质优秀,对于只有200小时飞行经验的菜鸟而言也不存在操作的困难。但对于习惯轻型Ki-43的日军飞行员来说,Ki-84仍然稍显难以驾驭。在地面滑跑阶段,由于起落架轮的剎车效能较差,Ki-84的操纵较为吃力。

此外,Ki-84的飞行品质并非无懈可击。在錶速达483公里/小时(300英里/小时)的高速飞行条件下,控制疾风方向舵和副翼所需的桿力较轻,而且方向舵的反映极其灵敏,但升降舵的操控则显得较为沉重,这对飞机的俯冲机动造成了一定的困扰。

在低速转弯机动时,方向舵的回响效率则较为低下。通常情况下,战斗机飞行员可以通过配平调整片的辅助提高方向舵的操纵效率,改善射击时的操纵性。但Ki-84的方向舵配平调整片只能在地面上调节,无法在飞行中实时操纵。这成为疾风战斗机一个无法治癒的硬伤,使许多日军飞行员感到遗憾不已。

不过,需要指出的是,6000米左右的中空是疾风性能最佳的优势高度,恰好是美军野马战斗机两级增压器优势高度之间的劣势高度。在这个高度上,疾风的最大平飞速度虽然无法超越美国对手,但能够将双方差距压缩到最小,同时还能保持日系战斗机的灵活性优势,因此是一架极有威胁的战斗机。正因为如此,美国陆航一直极为看重疾风。

依照中岛飞机厂的书面资料介绍,キ-84 疾风的战术技术特徵可归纳为以下五点:

① 同时具备卓越的爬升率、平飞速度和强大的火力(对较小目标可以做到“一击即溃”),是一种优秀的制空型战斗机;

② 地面维护相当简便;

③ 航炮性能可靠;

④ 适合大量生产;

⑤ 是一种着陆速度低、故易于着陆的高速战斗机(即便对新手而言也是如此)。

战后谣言

美军数据

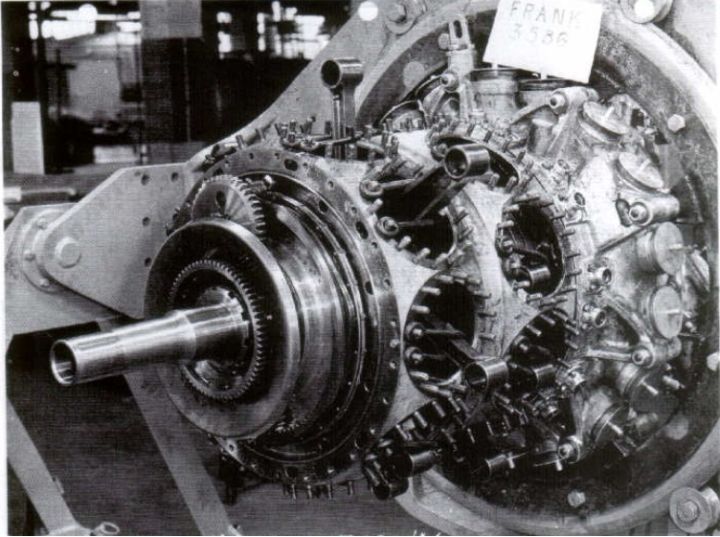

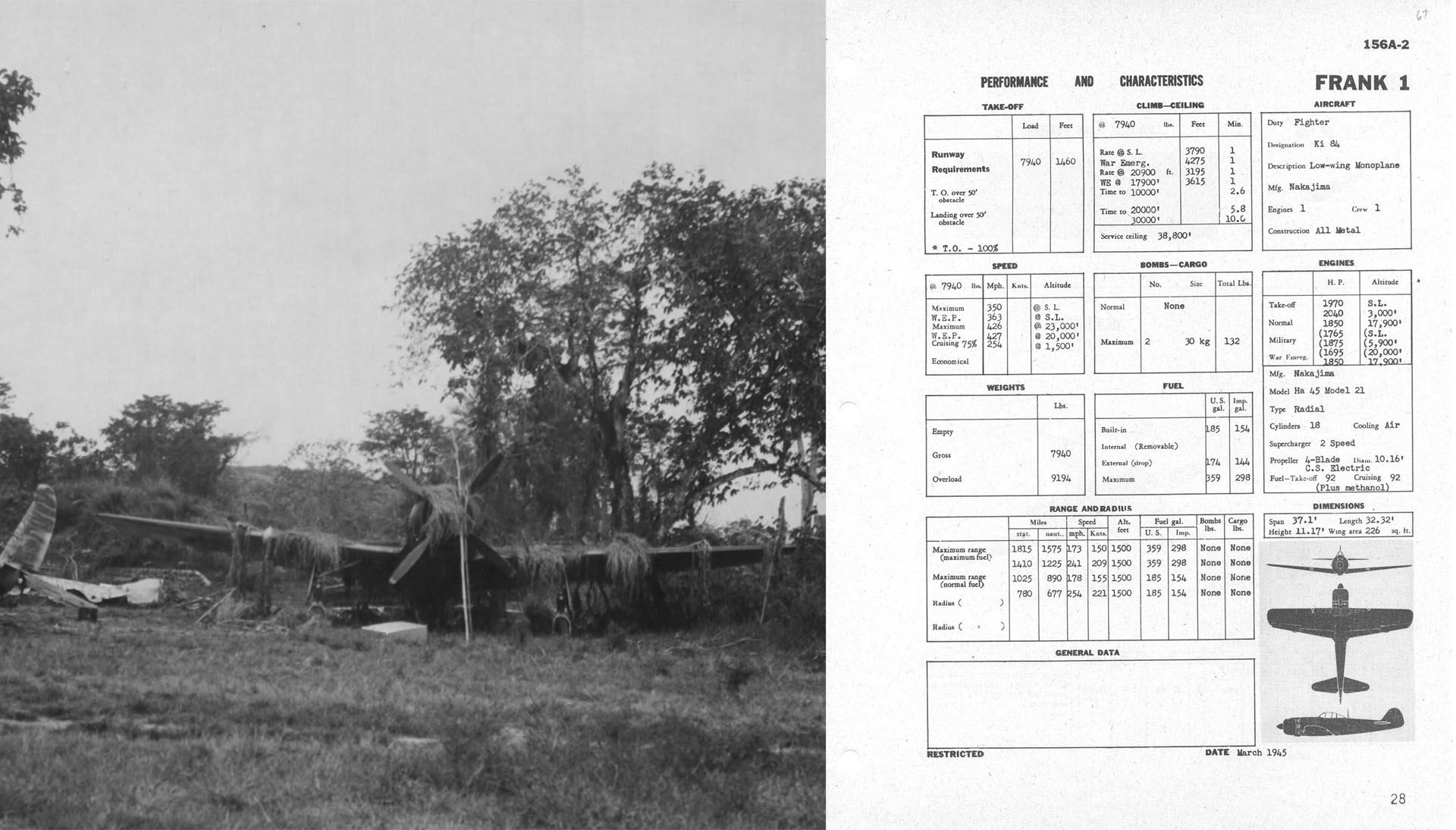

美军对疾风的报告上写着每小时427英里的速度,和美国战斗机不相上下。但实际上,那些数据全部是估测值。盟军记住了小看零式战斗机的教训,对于敌方性能,只高估、不低估。除非特别标明,性能数字代表TAIC的估算值。在缺乏权威资料的前提下,在合理的範围之内,以料敌从宽的原则提供日军战机的性能估算值。 最下方的“一般数据”栏中空空蕩蕩、没有特别说明实测数据

最下方的“一般数据”栏中空空蕩蕩、没有特别说明实测数据

最下方的“一般数据”栏中空空蕩蕩、没有特别说明实测数据

最下方的“一般数据”栏中空空蕩蕩、没有特别说明实测数据但实际上,美军的P-47N雷电战斗机曾经与日本资格最老的两只疾风战队——飞行第22和第85战队打出1:11的战损比,美国飞行员甚至根本没有意识到他们遭遇的是“大东亚决战机”,一直糊里糊涂地以为打的是日本人的隼式战斗机……

“大东亚决战机”被美国新兵屠了个1比11

“大东亚决战机”被美国新兵屠了个1比11战后测试

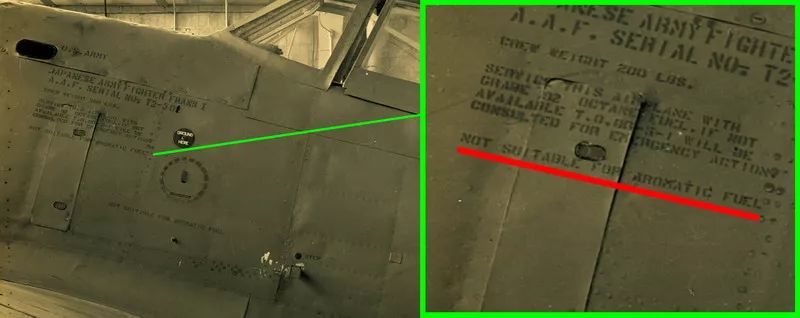

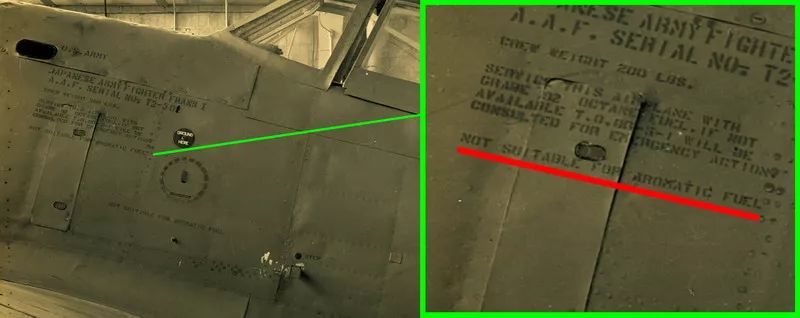

还有所谓“大东亚决战机”的“战后测试”。传说在美军本土测试过程中,“疾风”战斗机採用了高质量的高标号燃油,结果展现了惊人的性能,达到了极高的平飞速度。先不说“换用美军的高标号燃油”的测试是否存在,本身给“疾风”加注标号100以上辛烷值的燃油就不现实。美国战后测试的“疾风”机身上清楚地写着“不适用芳烃汽油”,另外还有“加注92号汽油”字样的警告。 战后的“疾风”(美国)

战后的“疾风”(美国)

战后的“疾风”(美国)

战后的“疾风”(美国)美国所用的“高性能燃料”,即100/130号汽油,通常含有20%左右芳烃,芳烃极易腐蚀没有经过特殊处理的油箱,导致油路堵塞故障。“某种日机在美国测试时因条件优于日本而展现更高的性能。”,所以所谓的“日军装备优于美军装备”实为谣言。 “不适用芳烃汽油”

“不适用芳烃汽油”

“不适用芳烃汽油”

“不适用芳烃汽油”疾风改型

疾风的改型除 2 架原型机以外,还应有以下数种:

キ-84 增加试製型——用于试验各种武器的组合方案、并试飞过雪橇型的起落架。它们的垂直尾翼形状作过不同的修形,且採用一种集中型推力废气管。增加试製型主要製造于 1944 年的春季。

キ-84 甲(四式战甲型)——空战标準型,也是疾风的最主要生产型号。发动机和武器配备如上所述,机枪、航炮各备弹 350 和 150 发。

キ-84 乙(四式战乙型)——专用于拦截轰炸机的防空型号。机头和机翼上一律使用 20 毫米机炮,共 4 门(从量产第 3,000 架以后採用此种武器配备)。

キ-84 丙(四式战丙型)——武器强化试验机。即在乙型的基础上,将原机翼航炮的口径增加到 30 毫米。

キ-84 R ——採用ハ45-44 改型发动机的高空战斗机设计方案,为此加装了三级式空气增压器。

キ-84 涡轮型—— 一种换装配备有废气涡轮空气增压器的ハ45ル型发动机的高空战斗机改型方案。(ハ45ル读作 ha 45 lu )

キ-84 P ——又一种换装了比ハ45 更可靠的ハ44-13 改型发动机、机翼面积也扩大到 24.5 平方米的的高空战斗机改型方案。它準备专门用来对付 B-29 轰炸机。

此外需要指出的是,在疾风的批量生产型号当中(当然主要是指甲型),中岛厂曾对一部分飞机的翼稍平面形状作过修改,而且在厂内自称其为“疾风改”或キ-84-Ⅱ。但在军队内部,对它并没有特别的区分和改称。

战斗历史

疾风的主要生产基地设在中岛飞机厂的太田製作所,从 44 年的 5 月开始,新建成的宇都宫製作所也开始组装疾风,……1945 年 5 以后,中岛的大田原製作所等也加入到疾风的生产中去。不过,在 3,000 多架疾风中间,除 748 架是由宇都宫製作所製造的以外,大多数是在太田製作所生产的。

关于疾风总产量的说法很多,日本军需部认为是 3,420 架,如把伪满地区“满洲飞机厂”生产的那部分也计算在内,则应达到 3,577 架,而且其中的 60% 是在日本投降前夕赶製出来的。但据中岛飞机厂自己认为,总产量应该是 3,482 架(其中应包括批量生产型 3,355 架、2 架原型机和 125 架“增加试製型”);至于陆军方面,它认为是 3,470 架;甚至还有 3,413 架之说的。总之,上下差异高达 100 余架之多。

因日本国内战略物资奇缺,到战争后期,中岛曾打算同时发展全木质结构型キ-106 和全钢质结构型两种派生型号,但均因设计超重,使平飞速度和爬升速度遭到恶化而作罢。

1944 年 3 月底,首批疾风交付使用,并很快凑足 6 个战队的规模。7 月份,一支由试生产型组建的第 22 实验战队首次进驻中国内陆汉口机场,以对应美军 P-51“野马式”战斗机在大陆战场的介入。日军竟敢利用其速度上的优势和坚固的机体结构,与援华作战的美军以及中美混合航空团的 P-47、P-51 第一流战斗机频频交手,大有一决雌雄之势。当时,因“紫电改”等后继机种开发迟缓,令疾风实际上成为日本在东亚的第一流战斗机。

同年秋季,麦克阿瑟与尼米兹率领两支劲旅逼近战略要地菲律宾,日军决定孤注一掷,背水一战。10 月 20 日,爆发了历史上规模壮观的莱迪湾海空大战,以 30 战斗飞行队为核心的 300 余架疾风实际上是被当作攻击机出海阻击美海军舰只攻势的。为了维持最起码的行动半径和攻击力度,飞机不得不在左右翼下分别挂上炸弹和副油箱,飞行员为保持飞行平衡和準确投弹,真是费煞了苦心。这些飞机从纳格罗斯岛上起飞,一边与美国的海军飞机苦斗一番,一边还得设法将目标炸沉。当时,疾风还轮番攻击了敌方前沿机场、并为自己的补给船队提供过空中掩护。也许大家都没有料到,疾风的拿手好戏是俯冲轰炸。它们常挂上 30~250 千克不等的大小炸弹 2 枚,在 600 米低空、以 550 千米/小时的速度转入俯冲,且投弹效果良好。特别是在那次超低空袭击沖绳机场的战斗中,获得了一时的胜利。

大战中发生在太平洋地区的海空大战,是彻头彻尾的兵员与物资的消耗战,在近乎残酷的拉锯战中,老飞行员成批丧命。疾风飞行队中能唱主角的也不过是些只有一、二百飞行小时经历的“少年兵”。至战争后期,由于日本陆军已拿不出足够数量的中、远程轰炸机,因此战斗机便不得不临时充当投弹者的角色,不少飞行员只接受过一次轰炸训练就匆匆上阵,在敌舰队上空雨点般密集的弹幕中,贸然进入。他们不是被击中,就是把炸弹扔在离目标以外很远的海里。

1945 年 3月 以后,陷入绝望的日本军部,动员各式战斗机组成所谓的“特攻飞行队”,以敢死队形式冲击目标,在沖绳方面,一部分疾风战斗机也同样落得如此可悲的下场。

为了对付日以继夜来袭的美国战略轰炸机编队,疾风在本土防空战当中,越来越多地替代“二式战”,而投入到空中拦截作战中去。

由于疾风是日本在航空机械製造工艺上,第一个实施先进的“基孔制”的飞机型号,所以单机製造总工时已从“隼”的 25,000 降至仅仅 4,000!1944年底,太田製作所的月产量已高达 518 架之多,正是这种极易生产的作战飞机顺应了战争之需要。

而疾风的致命弱点,是因为工人素质低下造成的零部件加工精度差、起落架支柱等关键部件钢材质量的不过关、燃料性能的低劣、ハ45 发动机因技术不过关而令事故率高居不下以及机载无线电设备的落后……等原因,导致前线备件不足、飞行事故时有发生,甚至严重影响战斗原有性能和战斗力的正常发挥(其出勤率甚至低于キ- 100“五式战”)。特别是当后期的主要产生场地武藏製作所在美军 B-29 的大举空袭之下连遭破坏后,疾风的生产更是陷于日夜突击、疲于奔命的挣扎状态。

二战结束后美国归还日本的疾风进行飞行表演

二战结束后美国归还日本的疾风进行飞行表演附录

疾风甲数据如下表

重量 | 自重2680kg;总重 3,750 公斤 |

全长 | 9.92m |

翼展 | 11.24m |

全高 | 3.385m |

主翼面积 | 20.7平方米 |

发动机 | 中岛“Ha-45”11型气冷星型複列18缸×1(1900马力) |

航程 | 额定航程 1745 公里;极限航程 2,500 公里 |

实用升限 | 11,826.24 m (38,800 ft) |

最高速度 | 624km/h(高度6100m) |

巡航速度 | 380 km/h(高度4000m ) |

着陆速度 | 138 km/h |

爬升速度 | 5,000 米需要6分26秒,8000 米需要11分40秒 |

武装 | 机翼Ho-5型20mm机炮×2以及Ho-103型12mm机枪×2 |

挂载 | 250公斤炸弹或副油箱×2 |

乘员 | 1人 |

重量/功率比 | 1.88-2.32 |

翼载 | 179 公斤/平方米 |

燃油量 | 710 升 |

螺旋桨直径 | 3.10 米 |

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯