河套气旋

河套气旋在沿着锋区东移过程中,由暖心正压气旋转变为斜压性气旋,同时,将锋区的势能转变为动能使河套气旋迅速发展,形成正反馈效应,使得暴雨天气过程降水强度自西向东不断增强。

基本介绍

- 中文名:河套气旋

- 外文名:Hetao cyclone

- 描述:在河套地区生成的气旋

- 套用:天气预报

- 学科:气象学

概念

河套气旋在特大暴雨中的作用表现为:动力抬升、增强水汽输送、触发不稳定能量等三方面。

河套气旋发展东移与北京721暴雨的关係

2012年7月21日北京遭遇新中国成立以来最大的暴雨灾害,全市平均降水量达170mm,城区平均降水量达215mm,最大雨量点发生在房山河北镇为460mm,最强降雨在平谷挂甲峪,20—21时达100.3mm·h-1,全市受灾人口160.2万人,紧急转移9.7万人,因灾死亡77人,成灾面积3.2×104hm2,绝收0.8×104hm2,停产企业761家,公路中断4万余条次,损害路面448处,累计90km,损害水闸230处,因灾造成直接经济损失116.4亿元。这次暴雨是内蒙古河套地区形成气旋并发展东移造成的,河套气旋发展东移过程中,在内蒙古河套地区、山西北部、河北、北京和天津等地出现大範围暴雨,特别是北京出现了特大暴雨。

河套气旋是指发生在内蒙古河套“几”字弯中的暖性气旋,是黄河气旋的一种,是华北地区暴雨的主要影响系统之一。关于华北暴雨的研究工作已有很多。根据移动路径将黄河气旋分为3类,并分析了气旋内中尺度雨带的活动;研究表明在黄河气旋的发生髮展过程中,往往有大尺度斜压不稳定和水汽凝结潜热释放两种不同尺度的相互作用,并常常伴有沿低空急流带状MCC的发生髮展;研究发现,气旋区的垂直环流具有不对称性,这种不对称的结构可使水滴快速增长,是气旋暴雨的一种产生机制;对这种陆地爆发性气旋进行了数值模拟,发现槽前正涡度平流和大尺度凝结加热对气旋的发展有促进作用;研究表明河套气旋为暖心结构的浅薄系统,但其对流深厚,发展具爆发性,以暖锋降水为主,雨强大。河套气旋的生成与青藏高原东北侧地形加热、河套地形关係密切。

有关北京721暴雨的研究已有很多,主要集中在对新观测资料的精细分析、中尺度对流系统的环境场条件及其发生髮展特徵、强降水特徵等方面。对引发特大暴雨的中尺度对流系统的环境场条件及其发生髮展过程进行了全面的观测分析。从影响降水的因子:降水效率、水汽、上升运动、持续时间等方面进-步探讨极端性降水的成因。对此次极端降水过程,从中尺度对流系统发展环境场条件、演变特徵等方面进行了详细分析探讨。利用新探测资料和NCEP再分析资料对暴雨中尺度对流条件和对流系统特徵进行了探讨,将北京721暴雨过程分为前期、强烈发展、显着减弱三个阶段。对本次暴雨过程分析可见,受河套气旋影响,暴雨天气在内蒙古河套地区已经开始发生,随着河套气旋东移发展,影响北京地区造成了极端强降水事件,类似过程历史上较为少见。研究重点分析河套气旋东移持续发展的原因及其对北京721暴雨的贡献,对河套地区暴雨天气与下游北京特大暴雨天气的关係进行初步探讨,为提前预报该类北京特大暴雨事件提供参考和依据。

暴雨过程的大尺度环流特徵

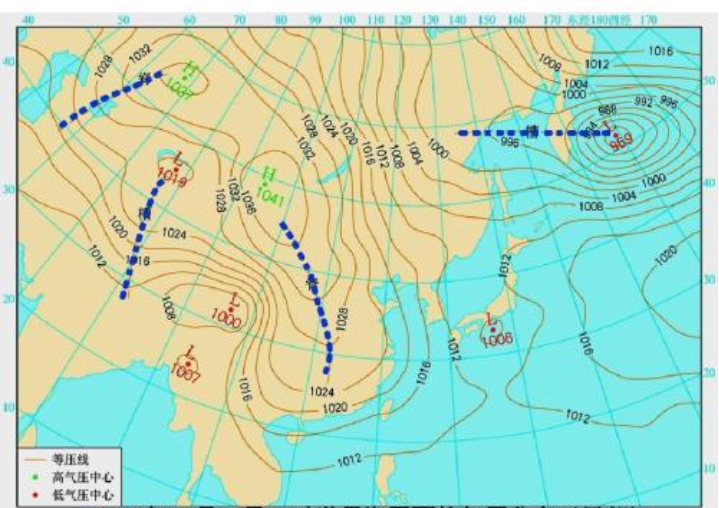

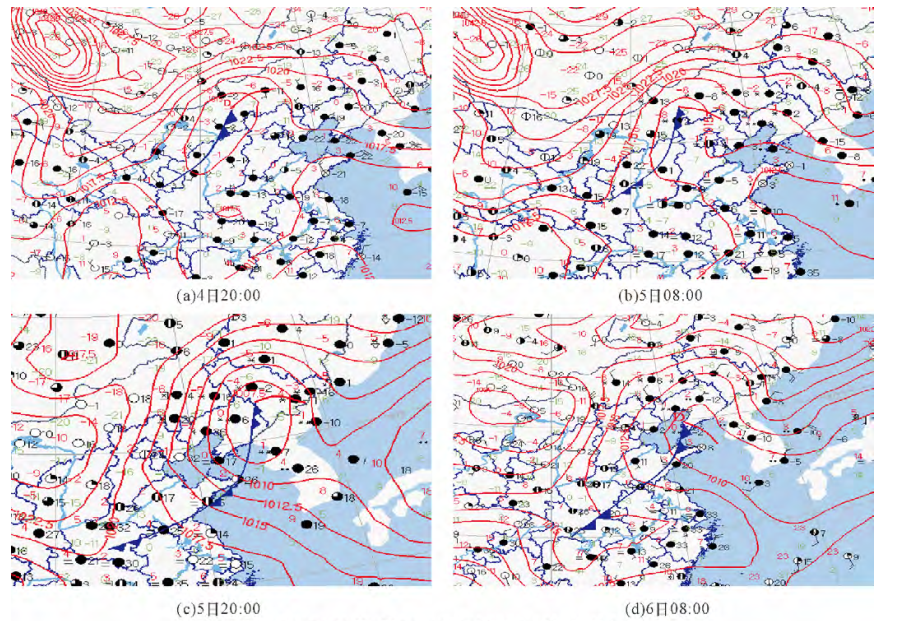

2012年7月20—22日,内蒙古河套地区、山西北部、河北、北京、天津等地出现大範围暴雨,尤其是北京出现了特大暴雨。本次降水过程自西向东逐渐加强,降水量明显增大,东胜90mm、偏关126mm、朔州116mm、固安364mm、霞云岭338mm、门头沟305mm、房山河北镇460mm,超历史极值。 图1 2012年7月21日08 时形势图

图1 2012年7月21日08 时形势图

图1 2012年7月21日08 时形势图

图1 2012年7月21日08 时形势图从大尺度环流场可见(图1),500hPa贝加尔湖冷涡强盛稳定少动,底部有浅槽东移,冷平流明显,副热带高压强盛,西伸北抬呈块状,588线已经过35°N,贝加尔湖冷涡与副热带高压之间为西南气流。相对应700和850hPa冷涡位置偏东,冷涡随高度向西倾斜明显,700和850hPa槽后冷平流旺盛,温度线密集,锋区压在河套北部,河套“几”字弯内已经形成暖性低涡,随高度没有倾斜,为正压结构即河套气旋。形成“北槽南涡”的形势,对暴雨的形成极为有利。可见,以贝加尔湖冷涡槽后冷中心为代表的北方冷空气东移南下,与副热带高压东侧季风涌带来的暖湿空气交汇,导致了河套气旋强烈发展东移过程中的暴雨天气。

河套气旋发展特徵

(1)河套气旋发展的规律

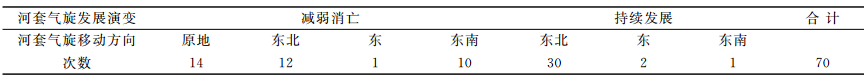

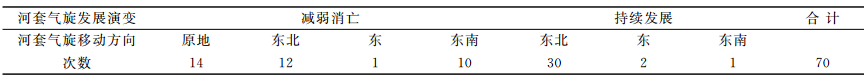

河套气旋是内蒙古暴雨的主要影响系统之一,其发展演变具有爆发性,引发的暴雨具有强度大和突发性强的特点,正是由于河套气旋的频繁活动,使得鄂尔多斯成为内蒙古的两大暴雨中心之一。普查了1971—2008年38年内蒙古河套地区大雨、暴雨天气过程总计79次,其中70次与河套气旋活动相关。河套气旋发展演变对下游影响统计结果表明(表1),有大约一半的河套气旋在移出河套地区后立即减弱消亡,对下游影响较小;另一半河套气旋移出河套地区后持续发展,在下游地区形成大雨、暴雨天气,但其绝大多数向东北方向发展(90%以上),向正东、东南方向发展的较为少见。 表 1 引发大雨暴雨的河套气旋发展演变对下游影响统计表

表 1 引发大雨暴雨的河套气旋发展演变对下游影响统计表

表 1 引发大雨暴雨的河套气旋发展演变对下游影响统计表

表 1 引发大雨暴雨的河套气旋发展演变对下游影响统计表(2)河套气旋东移原因的初步分析

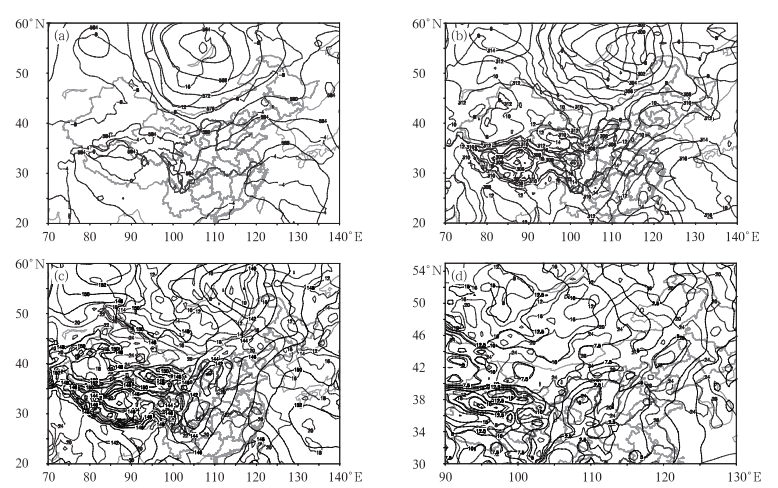

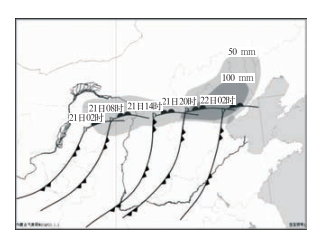

本次华北暴雨过程河套气旋是直接影响系统,其发展东移引发河北、北京特大暴雨(图2)。河套气旋生成后,有一半会移出河套地区继续发展,受下游华北高压脊阻挡,90%以上是向东北方向移动,翻越阴山山脉,影响蒙古高原,在内蒙古中东部地区形成大雨、暴雨天气,也会影响到山西、河北和北京地区,但河套气旋向正东移动,直接影响北京地区较为少见(6%)。在本次暴雨过程中,河套气旋没有翻越阴山山脉,而是穿过太行山脉直接影响河北、北京地区形成极端降水事件。因此,对河套气旋移动路径控制因子的分析和预报是做好本次暴雨落区预报的关键问题,也是一个複杂问题。 图22012年7月21—22日河套气旋时间演变及暴雨落区图

图22012年7月21—22日河套气旋时间演变及暴雨落区图

图22012年7月21—22日河套气旋时间演变及暴雨落区图

图22012年7月21—22日河套气旋时间演变及暴雨落区图①高空急流动力强迫

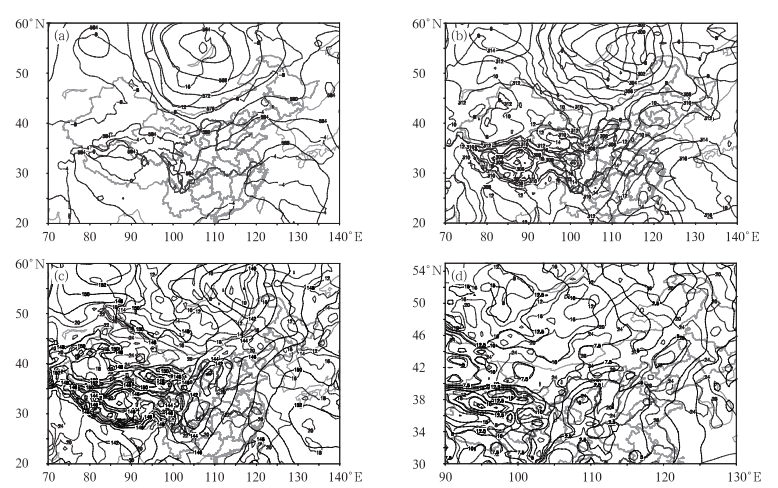

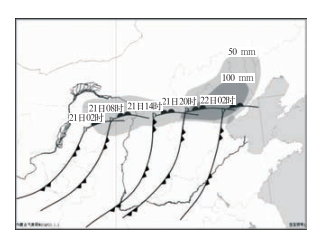

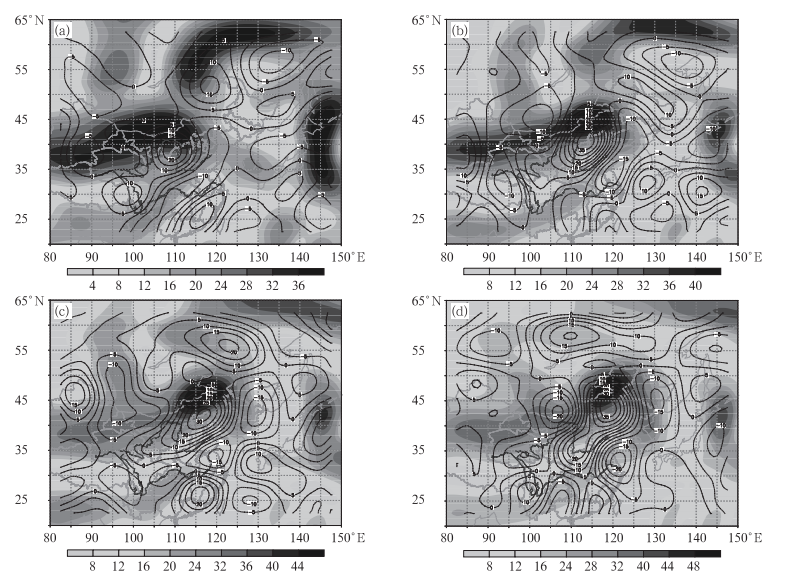

在华北暴雨过程中大尺度环流背景稳定,200hPa高空急流演变表现为稳定东移(图3)。急流入口区右侧高空辐散区强盛,在高空抽吸作用的强迫下,对流层低层河套气旋形成并不断发展加强,并在高空急流辐散区抽吸作用的引导下向东移动。20日20时,高空辐散区影响河套地区,在这一强迫作用下河套气旋生成,21日08时,随着高空急流东移,高空辐散区向东移出河套地区,河套气旋随之东移并加强,21日14时,高空辐散区开始移入河北、北京地区,河套气旋在其“引导”下东移影响河北、北京地区,21日20时,高空辐散区向东北移出北京地区,河套气旋也开始向东北移去。可见,高空急流辐散区的强迫作用对河套气旋的东移起到了关键作用。 图3全风速(阴影)及辐散场(等值线)

图3全风速(阴影)及辐散场(等值线)

图3全风速(阴影)及辐散场(等值线)

图3全风速(阴影)及辐散场(等值线)②对流层低层锋区作用

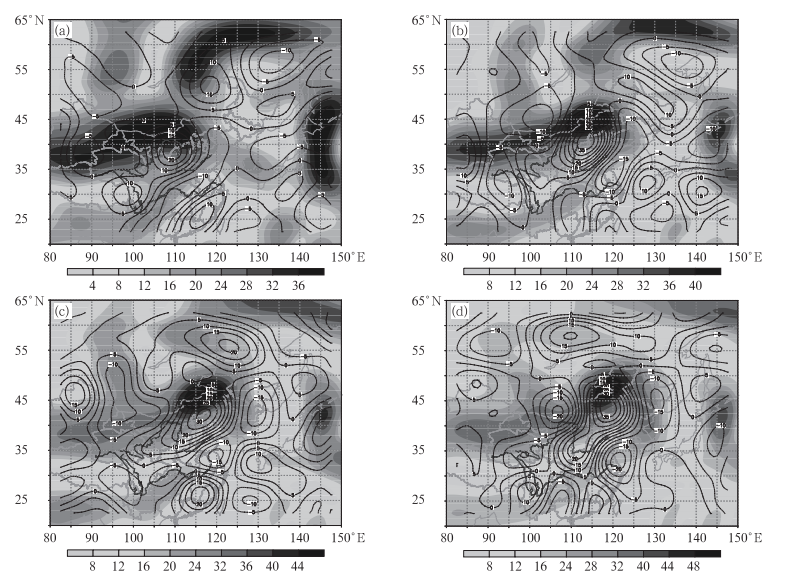

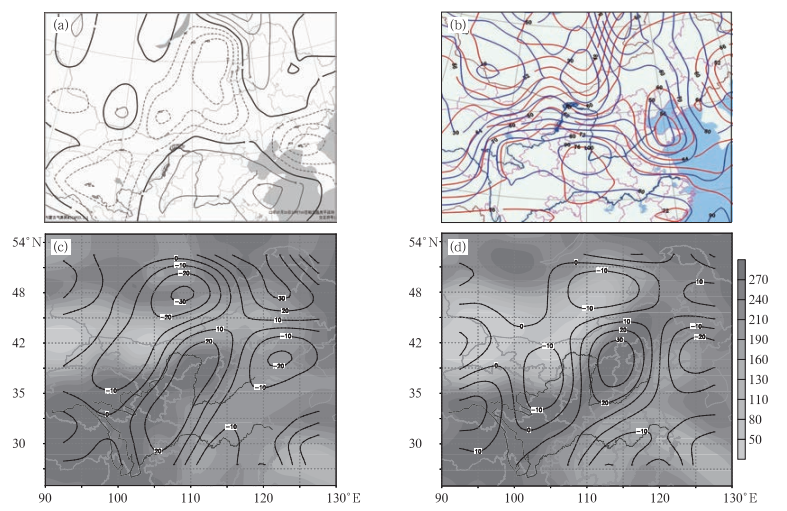

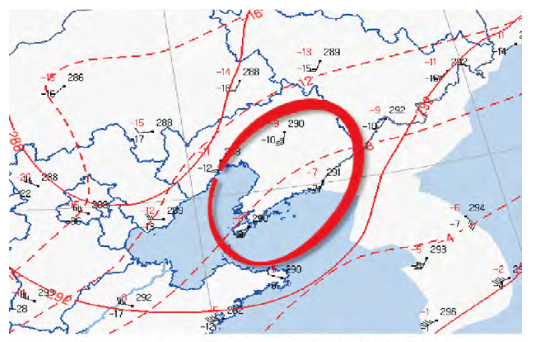

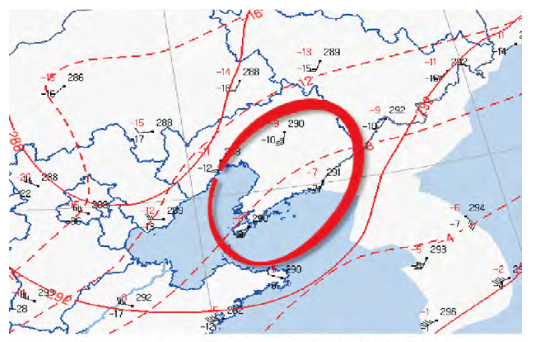

在华北暴雨过程中冷暖空气都异常活跃,从20日20时的700hPa温度平流分布可见(图4a),在内蒙古河套地区向东一直到渤海湾的华北地区都受到暖平流的影响,不断增暖,在阴山北麓及大兴安岭西的蒙古高原地区受冷平流的影响,不断降温。在这样的温度平流作用下,从河套地区至北京一线有利于形成南暖湿北乾冷的锋区,这一线温度、湿度梯度加大,大气势能不断积累增强(图4b)。此时,河套气旋已经在内蒙古河套地区开始生成,伴有降水,河套气旋逐渐形成并沿着锋区东移发展,21日08时(图4c)河套气旋已经移出河套地区进入山西北部并继续东移。河套气旋在沿着锋区东移过程中,气旋前部偏南风、后部偏北风产生波动使得南部的暖湿空气与北部的乾冷空气交汇,能量发生转换,锋区强大的势能转变为河套气旋发展的动能,河套气旋迅速发展进一步增强了冷暖交汇,形成正反馈效应。在这一过程中,河套气旋依靠锋区提供的能量迅速发展并沿着锋区东移。21日20时之后(图4d),气旋前部强盛的偏南风突破了锋区延伸至东部地区,锋区走向也转为东北方向,河套气旋的移动方向随之转向东北。可见,对流层低层锋区的形成、分布及其走向对河套气旋的发展和移动起着关键作用。 图4

图4

图4

图4(3)河套气旋东移过程中内部结构的变化

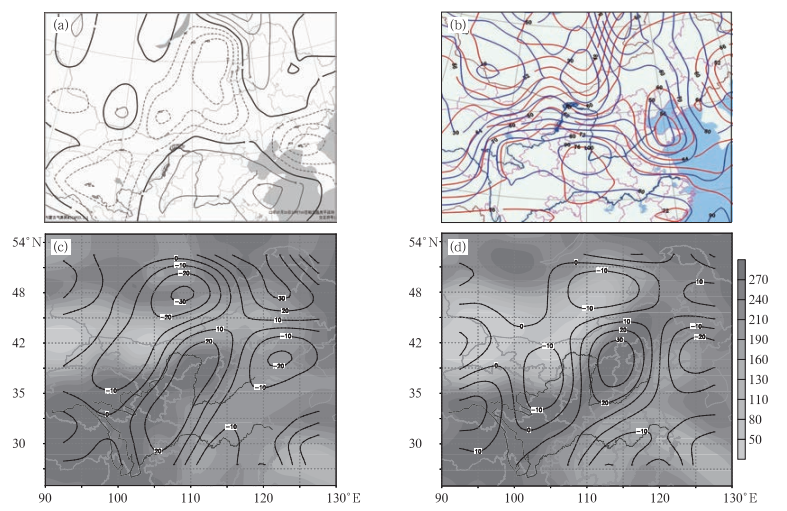

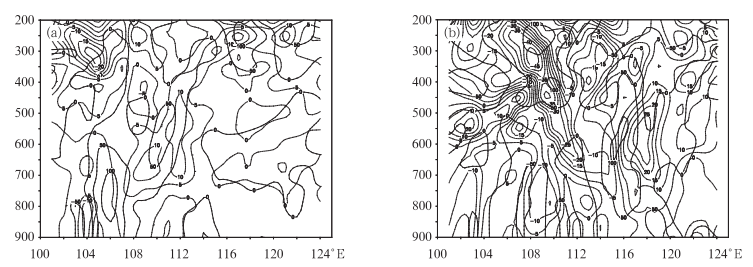

河套气旋形成初期为正压结构的热低压,是具有暖心结构的浅薄系统。气旋中心配合暖平流(图5a),暴雨通常在河套气旋中心区域,大雨、暴雨通常是伴随河套气旋的形成而产生的,这类降水具有突发性、强度大的特点,预报难度大。河套气旋形成后受西南暖湿气流的推动向北移动,维持热低压性质,越过阴山山脉后受西北路冷空气侵入,变性为斜压气旋,移动速度加快。在这次暴雨过程中,河套气旋沿着锋区东移迅速变性为斜压气旋,在对流层中低层正涡度中心对应冷暖平流的等值线密集过渡带(图5b)。河套气旋形成初期,位于内蒙古河套地区就沿着锋区发展,冷空气侵入开始变为斜压性气旋,河套气旋产生的强降水始终在其前部暖区中。可见,较强冷空气从河套西部侵入河套地区,推动河套气旋东移,是这次暴雨过程河套气旋发展的重要特性。 图5 涡度(实线)、温度平流(点线)剖面图

图5 涡度(实线)、温度平流(点线)剖面图

图5 涡度(实线)、温度平流(点线)剖面图

图5 涡度(实线)、温度平流(点线)剖面图河套气旋在北京721暴雨中的作用

(1)动力抬升作用

从河套气旋发展演变过程来看,在东移过程中有明显的发展加强。地面气旋中心气压从21日02时的1002.5hPa降低到22日02时的997.5hPa;850hPa的涡度从21日02时的15×10-5s-1增加到22日02时的35×10-5s-1;河套气旋的性质由正压转变为斜压性气旋;系统的厚度由700hPa以下增长到500hPa以上;降水中心强度随着河套气旋发展由20mm·h-1增长到60mm·h-1以上。可见河套气旋的发展加强影响北京地区,其自身的动力抬升作用对特大暴雨的形成有着重要作用。

(2)水汽输送作用

河套气旋的生成与南支暖湿气流活跃强盛关係密切,本次河套气旋发展的全过程,自21日02—20时都配合着充沛的暖湿气流和水汽输送,低空急流大值区与相对湿度大值区相吻合,水汽输送条件好。随着河套气旋东移发展,其与副热带高压间的700hPa低空急流由内蒙古河套地区的8m·s-1增强到北京地区的20m·s-1,低空急流的加强对北京地区暴雨的加强有重要作用。可见,河套气旋发展东移对北京721暴雨的水汽输送的增强具有一定的影响。

(3)触发不稳定能量作用

①不稳定条件

21日08时,700和850hPa内蒙古河套以东至河北、北京地区为一宽广的高温、高湿区,北京(54511)整层存在正能量区,达到1075J·kg-1,大气对流条件较好,在700~600hPa存在一逆温层,有利于对流层低层能量的聚集。到14时,犆犃犘犈值显着增大到2089J·kg-1,北京地区水汽条件和不稳定层结条件都非常好,有利于短时强降雨和特大暴雨的发生。

②河套气旋触发条件

大气中存在的热力和动力不稳定性表明,若有某种机制(触发条件)导致低层辐合抬升,对流将迅速发展。21日14时河套气旋东移发展,其暖锋已经影响到河北、北京地区,在河北中部到北京南部具有显着的暖锋风切变和风速辐合区,河套气旋暖锋向北倾斜达到500hPa以上,其北部大气为乾冷性质,暖锋及南部大气为暖湿性质,暖湿空气沿暖锋抬升,强中心已经达到700~350hPa,足以突破700~600hPa的逆温层,触发暖区的对流系统发生,对后期中尺度对流複合体(MCC)的发生和发展有重要贡献。

③中尺度对流複合体(MCC)发展

河套气旋东移发展过程中,卫星云图呈逗点云系,河套气旋始终有对流云配合,午后河套气旋移入河北,北京地区,开始有较强的分散对流云团生成,云团迅速发展合併加强形成MCC,此时北京市区降水强度达到最强。可见,河套气旋东移发展是引发北京特大暴雨的主要影响系统,在其暖区中暖锋触发不稳定能量释放,形成强对流MCC,强对流的爆发使降水强度成倍增长,是北京发生特大暴雨的主要原因。

总之,河套气旋东移发展影响北京地区,是特大暴雨形成的直接影响系统。河套气旋决定着大的降水背景,其本身产生的降水贡献应该在30mm·h-1(按线性外推),午后其触发MCC使降水强度翻倍,是产生极端降水事件的关键因素。另外,地形对此次特大暴雨的落区也有影响,由于暴雨过程中北京地区对流层低层为东南风,西部山区对东南风气流的抬升和阻挡使降水有增幅。可见,北京721暴雨不是某一项天气条件好而产生的,它是由多方面的有利条件相叠加的结果。

研究结论

(1)河套气旋是北京721暴雨的直接影响系统,河套气旋改变了北上的常规路径,向正东移直接影响河北、北京地区,引发了北京721暴雨。

(2)在稳定的大尺度环流背景下,高空急流辐散区东移,其动力强迫作用对河套气旋的发展和移动起到关键作用。在对流层低层温度平流作用下,河套地区至北京一线形成南暖湿、北乾冷的对流层低层锋区,该锋区是河套气旋发展的能量来源,其强度和走向对河套气旋的移动和发展有重要作用。

(3)河套气旋对北京特大暴雨的主要作用有:河套气旋发展加强的动力抬升作用、暖湿气流加强的水汽输送作用、午后河套气旋暖锋触发不稳定能量释放作用。午后,河套气旋暖锋触发不稳定能量释放,在北京地区产生强对流系统,形成中尺度对流複合体(MCC),使得降水强度成倍加强,是北京地区产生特大暴雨的主要原因。东南气流中地形抬升作用对降水有增幅作用,北京721暴雨是多种有利因素叠加所致。

典型河套气旋影响下的人工增雨天气过程分析

辽宁省地处东亚大陆东岸,属于温带大陆性季风气候,且省内由于地理位置的不同,各地降水量存在较大差异,东南部降水最多,西北部最少,等雨量线呈东北—西南走向。春季少雨,多大风天气,且土壤性质等原因,土壤失墒迅速,因此辽宁西部的朝阳、阜新、锦州和铁岭地区西北部春季乾旱多发且严重,有“十春九旱”之说,严重影响春播生产。降水量多的降水天气系统人工增雨潜力也大,因此在春季要抓住大的降水天气系统进行人工增雨作业,是缓解春季旱情的重要措施之一。总结出河套倒槽(气旋)是造成辽宁地区春播期第一场透雨的主要地面影响系统之一及影响天气气候形式。总结出河套气旋(或称黄河气旋)是影响辽东半岛(辽宁省)的主要降水天气系统之一,且4月份是出现最多的月份,一条主要的移动路径是从河套地区向东经华北平原影响辽东半岛进入朝鲜半岛北部入日本海。它多在近地面层,主要影响我国华北地区,有时也会影响东北地区,是造成暴雪、暴雨天气的主要影响系统,关于这方面的研究很多,本次降水天气过程就属于这种路径移动辽宁省造成的影响。採用位涡理论分析了一次河套气旋的强烈发展原因。分析冬季和夏季河套气旋的区别。总结出河套气旋是造成锡林郭勒盟冬季降水分布存在地区差异的主要原因。对河套倒槽造成东北吉林的一次暴雪天气进行了分析。因此,对河套气旋在辽宁省造成的雨雪天气进行分析并总结有助于今后对此类天气系统的预报并及时开展人工增雨作业。

降水天气实况

2012年3月4-6日辽宁地区受高空冷涡底部分裂出来的高空槽结合地面河套气旋共同影响,全省出现雨转雪、东部地区出现中到大雪的降水天气过程。由于人工增雨飞机尚未进场,不能实施飞机增雨作业,辽宁省人工影响天气办公室组织全省各市气象部门在本次降水过程中只实施了火箭增雨作业。本次降水过程全省61个国家气象观测站中全部出现降水,其中除朝阳西部雨雪总量在10mm以下外,其他各地雨雪总量均在10mm以上,东部地区雨雪总量均达25mm。此次降雪,大连北部、鞍山南部、本溪南部、丹东大部、铁岭北部积雪深度在10cm以上,最大积雪深度在宽甸,为17cm;大连南部、辽阳地区、朝阳西部地区积雪深度在5cm以下;其他地区积雪深度在5~10cm之间。本次增雨作业取得了良好效果,对增加土壤蓄水量,降低森林火险等级,净化空气起到很好的作用。

降水天气分析

(1)天气形势分析

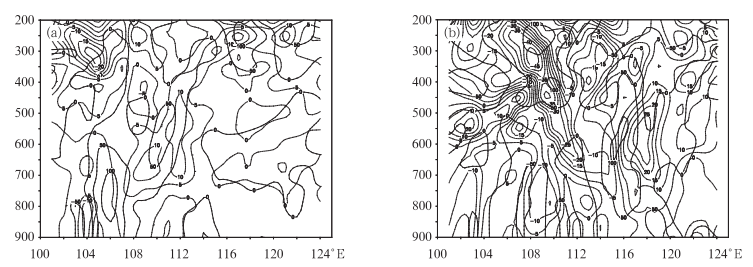

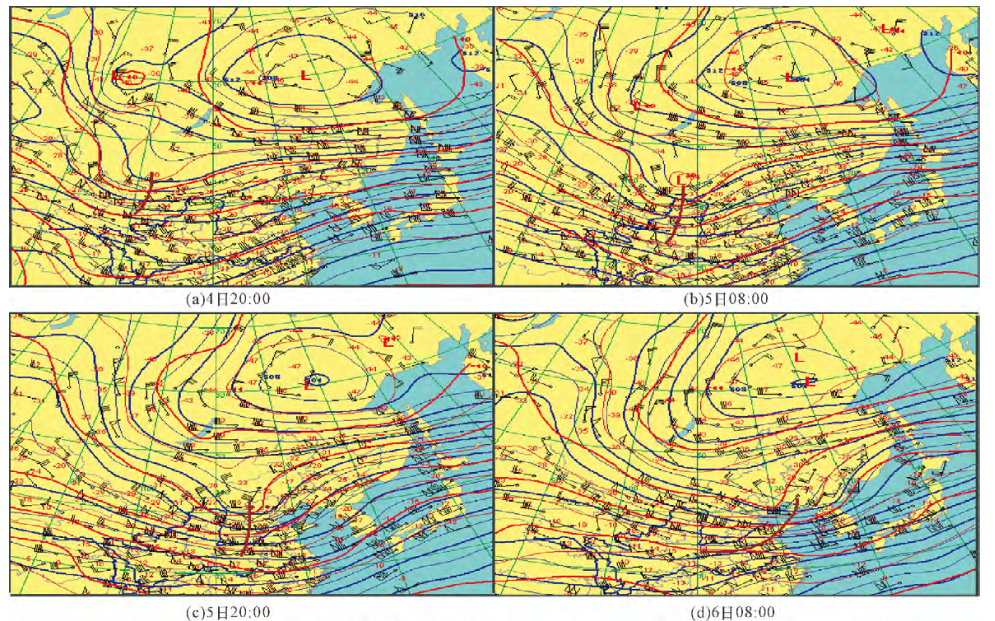

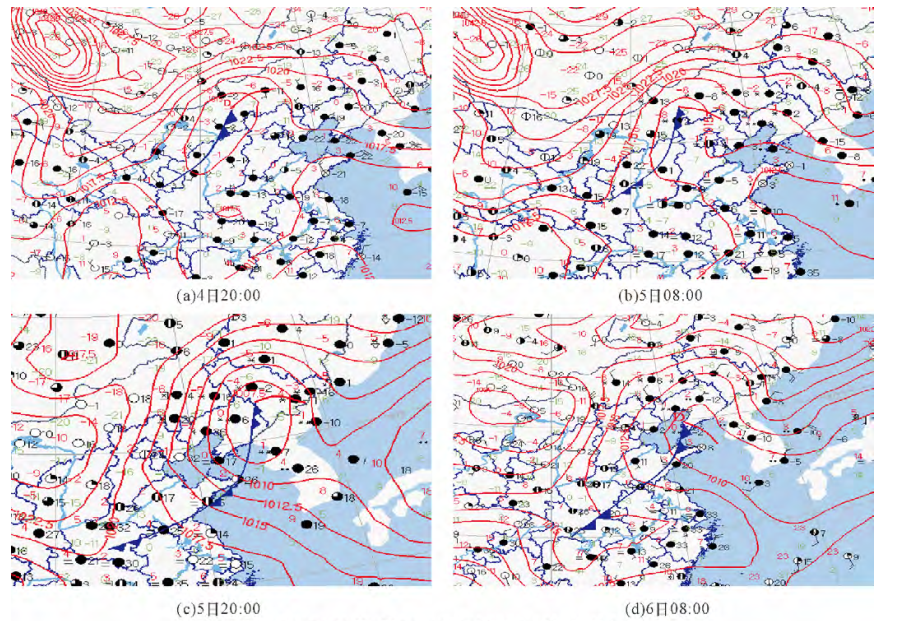

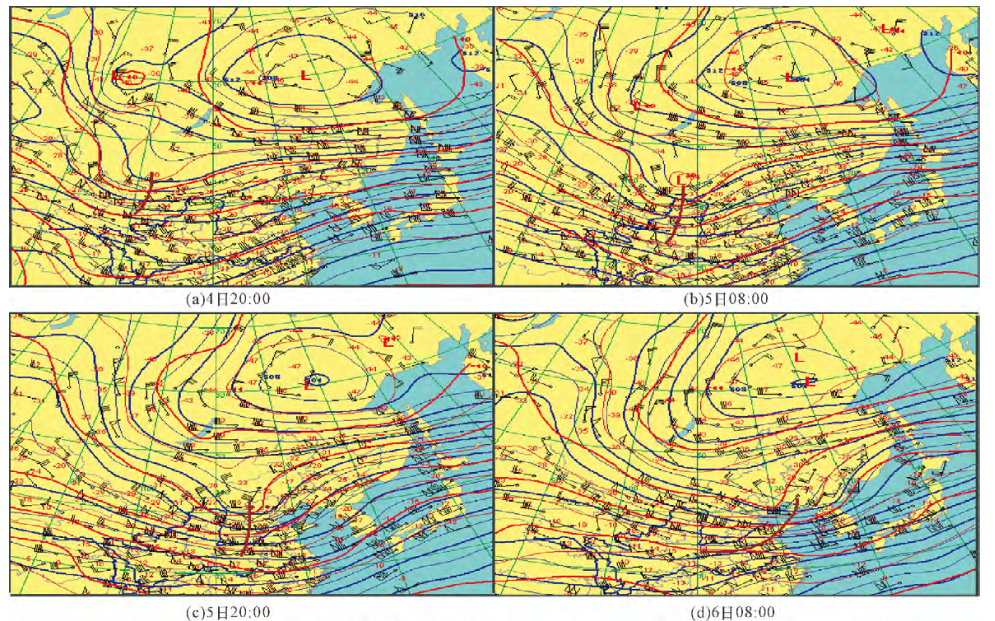

分析2012年3月4日20时到6日08时500hPa高空(图6),从4日20时(图6(a))看出:在贝加尔湖东北侧有冷涡存在,中心位置在60°N,125°E处,在河套西部上空有冷涡底部分裂出来的高空槽,辽宁省处在槽前偏西气流控制区域;分析地面天气图(图7(a))可以看出,在高空槽前部对应地面的河套地区东部地区已经形成气旋,并且在气旋中心部位正在降雪;在5日08时高空图(图6(b))中,高空槽东移至河套地区,槽前部西西南气流开始影响我省;对应地面图(图7(b))气旋随之东移,降雪面积扩大,气旋中部、东部、顶部均有降雪发生,辽宁省西部地区受气旋前部影响也开始降雪;到5日20时(图6(c))高空槽加强继续东移,槽线位于河套东侧,全省高空处于槽前西南气流控制区域,此时的环流形势是较为有利于降水的天气形势,对应地面(图7(c))辽宁省均已处在河套倒槽中心区域,全境都在降水,并且随着高空槽加强东移,地面低压倒槽也再次加强,形成气旋,略有东移;到6日08时高空槽(图6(d))开始减弱东移,全省只有中东部地区处于槽前,即将转入槽后西北气流控制区域,地面气旋继续东移至辽宁东部和吉林南部交界地区(图7(d))中东部地区降中到大雪,天气系统逐渐移除辽宁省降水也随之逐渐结束。 图6

图6 图7

图7

图6

图6 图7

图7(2)作业条件诊断分析

①水汽条件分析

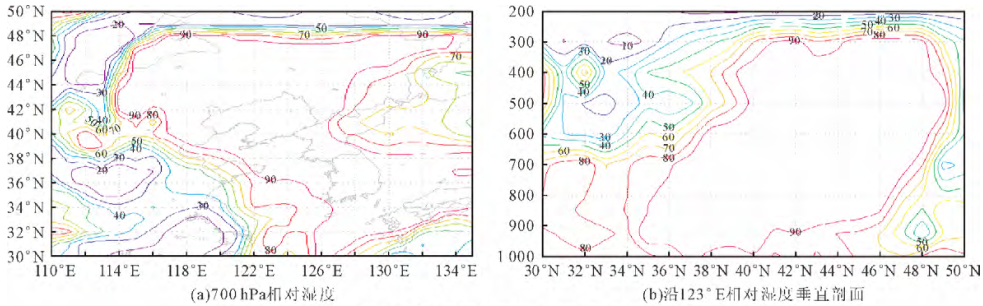

低空急流2012年3月5日20时辽宁全省均在降水,且降水强度为最大时段,分析700hPa天气图(图8)可以看出:在辽宁省除西部地区的朝阳、阜新、铁岭、瀋阳北部地区外,其余地区均处于偏南风低空急流区域(红色椭圆区域内),风速达12m/s以上。由于低空急流可以将南部暖湿空气输送过来,促进降水,是辽宁地区尤其是春季产生强降水的必要条件之一。对应辽宁省本次降水过程雨量图与急流区域(图8)对比,可以看出较强降水区域(大于10mm)处于低空急流区域内及其左前方区域,验证了低空急流是产生本次强降水的重要因素之一。 图8

图8

图8

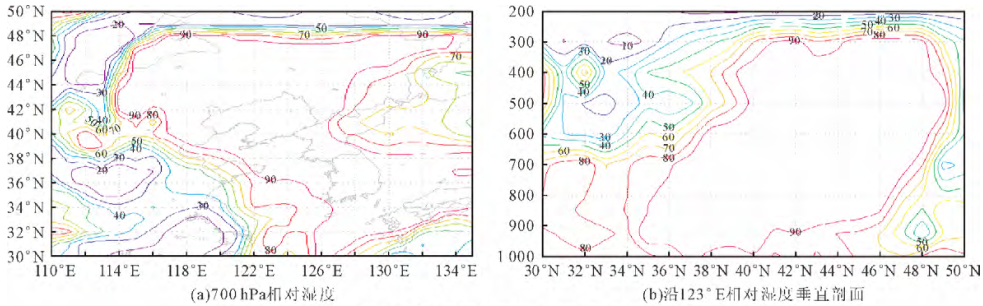

图8相对湿度场分析由于相对湿度表示空气接近饱和状态的程度,相对湿度越大,空气越接近饱和状态,越容易凝结产生降水,越有利于人工增雨催化。一般把相对湿度大于85%作为划定云体存在的条件之一,大于85%的区域同时也与地面雨区相对应,是适于实施人工增雨催化的判据之一。分析本次降水过程中较强降水时段5日20时的700hPa高度的相对湿度(图9(a)),辽宁地区上空相对湿度均在90%以上,表示有很好的湿度条件,且接近于饱和状态,有利于实施人工增雨作业,同时与地面雨区相对应。沿123°E做垂直剖面图(图9(b)),可以看出:辽宁省地处38°~44°N,118°~126°E之间,在高空900~300hPa的範围内,相对湿度均大于90%,人工增雨催化可以选择在此区域进行。 图9

图9

图9

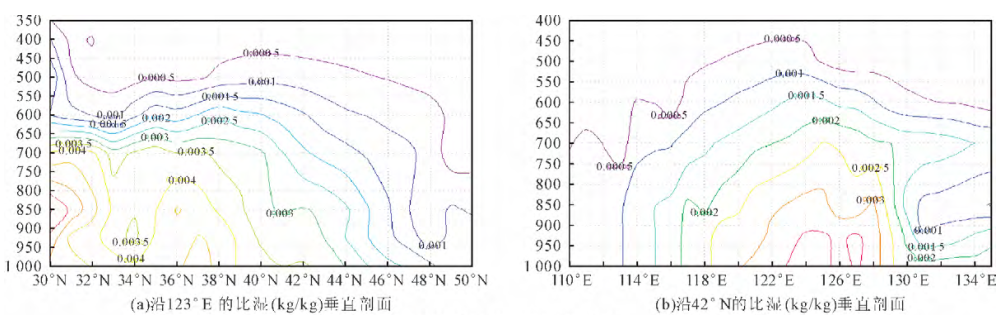

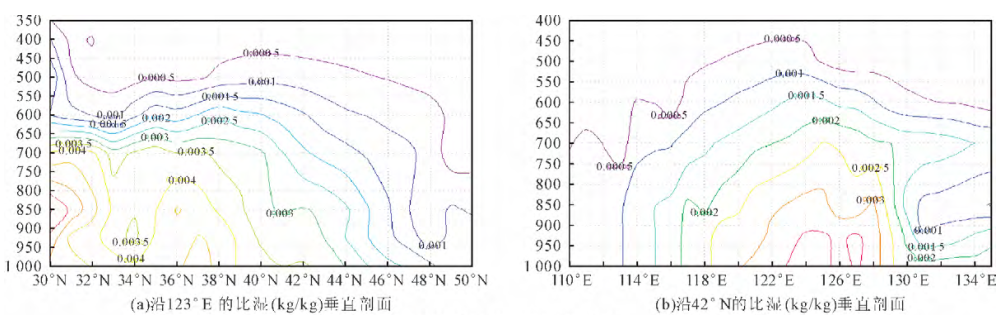

图9比湿场分析分析2012年3月5日20时的比湿场,沿123°E做比湿的垂直剖面(图10(a)),可以看出:比湿由南向北递减,辽宁地区南部为0.0035kg/kg以上,较有利于降水,而北部地区850hPa以下的底层区域比湿可以达到0.003kg/kg,实际降水分布也是南部地区大于北部地区。 图10

图10

图10

图10沿42°N做比湿的垂直剖面(图10(b)),可以看出:比湿的最大值在123°~128°N地区,辽宁省东部地区处于此区域中,比湿的分布是由东向西递减,雨量分布也相同。比湿直接代表了空气中的湿空气含量,并且与降水量呈正相关,因此结合比湿的南北向的垂直剖面图进行分析,不但可以预测降水的的分布与大小,还可以判断人工增雨作业的水平範围与高度範围,选择比湿大的区域进行人工增雨作业。比湿与降水量的相关关係在国内有些地区进行了相关统计分析,辽宁地区尚未见到此类研究信息。

从相对湿度和比湿场来看,水汽在辽宁省以南、以东地区较充足,并且700hPa低空急流又可以将南方的水汽输送到辽宁省内的东部、南部地区,有利于产生较强降水,适合实施人工增雨作业。

②温度、高度、垂直速度场分析

由于大气垂直上升运动可以将低层的暖湿空气抬升至高层,产生降温凝结,这时播撒适量的凝结核使得水汽在凝结核上凝结,并通过凝结增长、碰并增长等机制形成降水,以达到人工增雨的目的。播撒人工增雨催化剂就是使其在空中形成人工冰核,因此需要将它播撒到上升气流中,特别是上升运动最强处,才能进入到上升气流中与水汽作用形成降水性云;另外普遍使用的人工增雨催化剂是碘化银,它最适宜播撒的温度範围在-8~-15℃,因此要同时考虑温度、高度和垂直速度,以便确定作业高度。沿123°E做2012年3月5日20时高度(gpm)和温度(℃)的垂直剖面,可以看出:不同地区的-8~-15℃处于不同的高度区间,瀋阳地区(41.73°N)在780hPa(2000gpm)~620hPa(3800gpm)之间。分别沿42°N和123°E做垂直速度(Pa/s)剖面图,看到强上升运动区域(小于-0.8Pa/s)在780~400hPa之间,因此选择作业对应的高度範围在2000gpm~3800gpm之间。火箭增雨作业要制订本地区的作业高度,飞机作业受航空条件的限制一般只考虑一个飞行高度,儘量兼容大部分地区选择一个最优高度进行飞行增雨作业。

③冰水转化区

辽宁地区春季是易发乾旱的季节,降水天气也以冷云降水居多,一般在云中有冰晶和过冷水同时存在,根据贝吉隆理论:当实际水汽压大于冰面饱和水汽压时,即e-Ei>0时(e为实际水汽压,Ei为冰面饱和水汽压),表示冰面过饱和,液态水会向冰晶表面转化,使得不断凝结增长,进而产生降水。因此e-Ei>0的区域也称之为冰水转化区,可以指示为人工增雨作业区域。辽宁中尺度数值模式MM5发布的冰水转化区3h预报可以用来参考判断作业区域。

研究结论

(1)2012年3月4-6日辽宁全省雨转雪,局部大雪的降水天气过程中,高空冷涡底部分裂出来的高空槽结合地面河套气旋是主要影响天气系统。特别是河套气旋是辽宁地区春季第一场透雨的主要影响天气系统之一,也是辽宁地区产生强降水的主要影响天气系统之一,出现此类天气系统应予以重视。

(2)700hPa辽宁中东部地区的急流有利于将南部地区的暖湿空气输送过来的,是本次中东部地区产生强降水的关键因素之一。

(3)比湿场的分析可以看出大气中湿空气的含量变化,相对湿度又可以看出空气接近饱和的状态,判断出增雨的潜力与时机。

(4)通过对温度、高度、大气垂直速度和冰水转化区的分析,可以确定作业的高度,人工增雨催化剂的播撒部位,提高人工增雨的效率。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯