敦肃皇贵妃

敦肃皇贵妃(?~1725年12月27日)年氏,雍正帝妃嫔之一,其名于史无记载。湖广巡抚、后加太傅、一等公年遐龄之女。妃兄,广东巡抚,工部右侍郎,内务府总管年希尧(长兄),原授一等公、抚远大将军、川陕总督年羹尧(次兄)。

清朝首位汉军下五旗出身之贵妃,皇贵妃。雍正帝在藩邸时年氏为侧妃,康熙五十四年,生皇四女。五十九年,生皇子福宜。六十年,生皇子赠怀亲王福惠。雍正元年五月,生皇子福沛。雍正元年十二月,册封贵妃。雍正三年十一月,年氏病重,晋封为皇贵妃。十一月二十三日薨,谥号为敦肃皇贵妃。

基本介绍

- 本名:年氏

- 所处时代:清朝

- 民族族群:汉族

- 出生地:湖北省武昌府

- 去世时间:1725年12月27日

- 主要成就:册封贵妃

- 谥号:敦肃皇贵妃

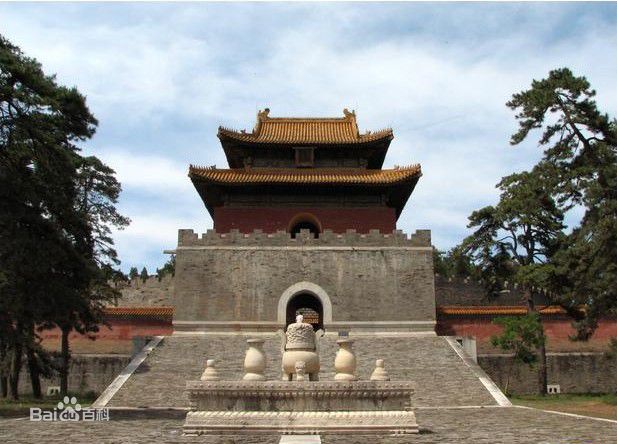

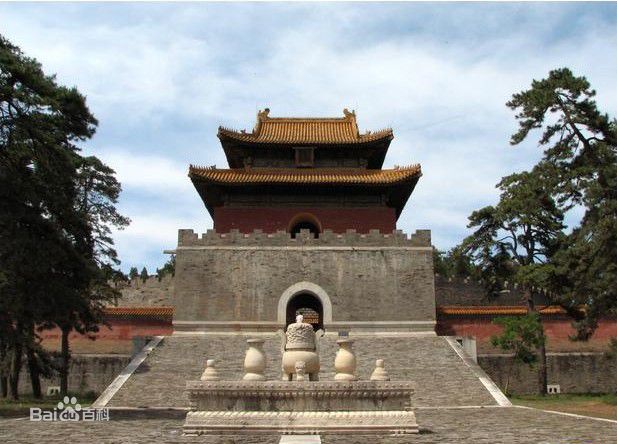

- 陵墓:清泰陵

人物生平

年氏原隶汉军镶白旗(后全族一百七十余丁于雍正元年抬入镶黄旗),康熙四十八年皇四子胤禛获封亲王,年家所在佐领划归于雍亲王属下。而年氏约于康熙五十年后由康熙指婚为雍正侧福晋,康熙五十四年三月十二生雍正第四女,康熙五十九年五月生皇七子福宜,康熙六十年十月生皇八子福惠,雍正元年五月初十生福沛。从年氏首次生育到去世,包揽了雍正帝十一年间的所有子嗣。

雍正元年封为贵妃,地位却仅次于皇后乌拉那拉氏,根据乾隆口谕,“从前皇考时册封敦肃皇贵妃为贵妃,公主、王妃、命妇等俱曾行礼。乾隆二年册封慧贤皇贵妃为贵妃,亦照例行礼”,年妃在雍正元年册封礼中获得了公主王妃命妇俱行礼的礼仪。而和她在藩邸并肩的另一位侧福晋李氏,入府比她早,年龄也比她大,却只封了齐妃。 年氏本来身体就很虚弱,雍正就说过她“体素羸弱”。她在怀皇九子福沛时,正好是康熙的大丧。这时候举哀磕头行礼之事,数不胜数,以她怀孕之身,不免动了胎气,导致小产,福沛生下后就死了或者就是一个死胎。

雍正三年十一月,贵妃年氏病重,八日壬寅,因“皇考升遐倏周三载”而必须谒祭景陵的世宗皇帝,自北京郊外圆明园起驾赶赴河北遵化,年贵妃“不怿”请留,未能随行。十四日戊申,皇帝一路长途跋涉,迴銮京城,準备冬至祭天大典。此际百端待理,万务纷纭,皇帝犹对病势已亟的贵妃“深为轸念”,十一月十五,下旨将贵妃年氏封为皇贵妃。十八日壬子,郊祭甫一结束,皇帝即停免次日太和殿百官朝贺,于当日返回圆明园。接下来一连五日,除十九日甲午发出关于各省缉盗与蠲免江南四县赋税的两道上谕之外,《起居注》上再不见任何与皇帝处理政务相关的记载。雍正三年(1725年)十一月二十三日,皇贵妃薨于圆明园,谥号为敦肃皇贵妃。

皇帝辍朝五日举行皇贵妃丧礼,在皇贵妃丧礼期间,雍正激动不快的情绪在《汉文谕旨》等文献均将可窥端倪。帝遣七个近支王公为皇贵妃穿孝,诚亲王允祉、廉亲王允禩等亲王以下奉恩将军以上之宗室,民公侯伯以下四品官以上之百官,皆被要求朝夕三次齐集举哀,并随从皇贵妃金棺由圆明园奉移至十里庄停殡之所。然而举办清朝首个皇贵妃丧礼的礼部相关人等仍因 “仪仗草率”,从尚书至侍郎数人俱被议罪,并着降二级留任。

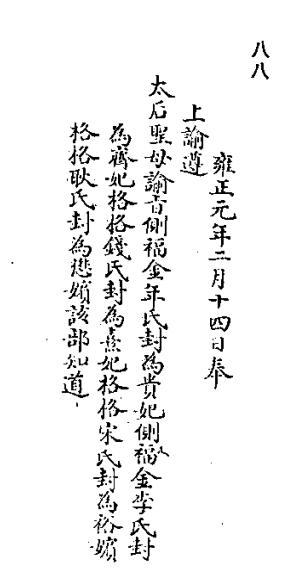

雍正在册书中充分肯定了她的品性。称她:“秉性柔嘉,持躬淑慎。在藩邸时,事朕克尽敬慎,在皇后前小心恭谨,驭下宽厚平和。皇考嘉其端庄贵重,封为亲王侧妃。朕在即位后,贵妃于皇考,皇妣大事悉皆尽心力尽礼,实能赞儴内政。”并且也暂时缓和了对年羹尧的处分。 侧福晋年氏为贵妃上谕

侧福晋年氏为贵妃上谕

侧福晋年氏为贵妃上谕

侧福晋年氏为贵妃上谕皇贵妃死后,留下八阿哥福惠。雍正对此子一直十分宠爱,常养于身边,以至朝鲜使臣记载小皇子才是皇帝属意的储君人选。雍正六年,8岁的福惠也去世了。雍正十分伤心,下令“照亲王例殡葬”,并且葬礼打破幼殇皇子,包括顺治董鄂妃的爱子荣亲王等葬礼的前例,加入了引幡仪式。而当时年过18岁的弘曆和弘昼连贝子都不是。乾隆追封福惠为亲王时,就说过:“朕弟八阿哥,素为皇考所钟爱”,证明了雍正宠爱福惠是弘曆等兄弟所深知的。

乾隆二年(1737年)敦肃皇贵妃金棺随同雍正皇帝、孝敬皇后梓宫同时葬入泰陵地宫。从雍正在敦肃皇贵妃身前死后的表现以及对她所生儿子福惠的喜爱,可以看出他对皇贵妃是很有感情,并因皇贵妃病而暂缓对年羹尧的处罚。

皇贵妃死后仅仅一个月,年羮尧就被降罪,但皇贵妃一样获得祔葬泰陵的殊荣。雍正五年,皇贵妃退休致仕二十余年的父亲年遐龄去世,雍正特谕依一等公(清朝非宗室功臣的最高封爵)礼下葬并致祭。长兄年希尧更于雍正四年初起任总管内务府大臣加管理淮安板闸关税务等要职,后于雍正末年官至从一品左都御史。可以说年家除年羹尧这一脉获罪外,其余亲族并未受到任何牵连。

人物评价

雍正:妃素病弱,秉性柔嘉,持躬淑慎。朕在藩邸时事朕克尽敬慎,在皇后前小心恭谨,驭下宽厚和平,实能赞儴内政。——见封皇贵妃年氏册文

史籍记载

- 《清史稿敦肃皇贵妃传》

敦肃皇贵妃,年氏,巡抚遐龄女。事世宗潜邸,为侧福晋。雍正元年封贵妃。三年十一月,病重,晋皇贵妃。并谕妃病如不起,礼仪视皇贵妃例行。妃薨逾月,妃兄羹尧得罪死。謚曰敦肃皇贵妃。乾隆初,从葬泰陵。子三:福宜、福惠、福沛,皆殇。女一,亦殇。

- 贵妃册文:

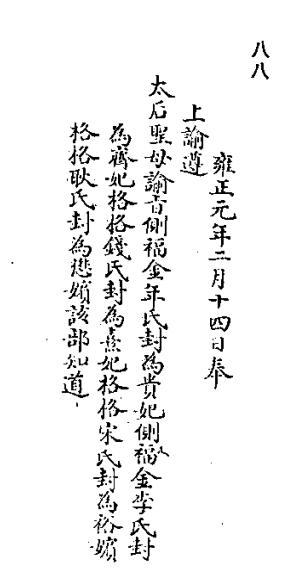

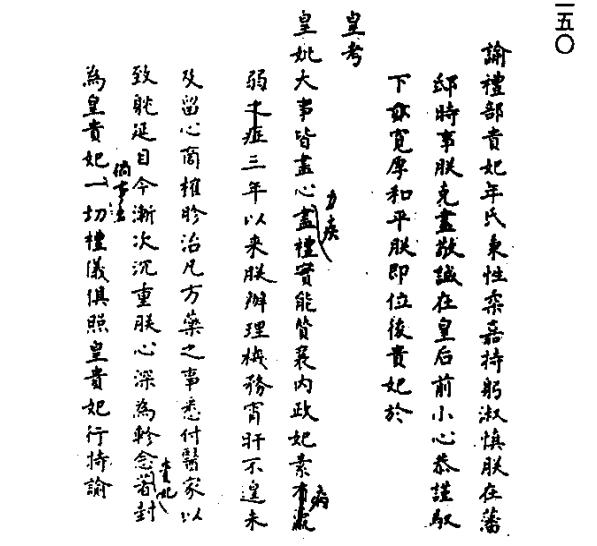

文华殿大学士嵩祝为正使,礼部右侍郎三泰为副使,持节册封贵妃。册文曰:朕惟起化璇闱,爰赖赞襄之职。协宣坤教,允推淑慎之资。聿考彝章,式崇位序。咨尔妃年氏,笃生令族,丕着芳声,赋质温良,持躬端肃。凛箴规于图史,克勤克俭,表仪范于珩璜,有典有则。曾仰承皇太后慈谕,以册宝封尔为贵妃。尔其时怀只敬,承庆泽之方新,益懋柔嘉衍鸿庥于有永。敬哉。 谕礼部贵妃年氏病情渐次沉重着封为皇贵妃

谕礼部贵妃年氏病情渐次沉重着封为皇贵妃

谕礼部贵妃年氏病情渐次沉重着封为皇贵妃

谕礼部贵妃年氏病情渐次沉重着封为皇贵妃晋封皇贵妃上谕:

《雍正朝汉文谕旨》

雍正三年十一月,己酉。谕礼部:谕礼部:贵妃年氏,秉性柔嘉,持躬淑慎。朕在藩邸时,事圳克尽敬慎,在皇后前小心恭谨,驭下宽厚平和。皇考嘉其端庄贵重封为亲王侧妃。朕在即位后,贵妃于皇考,皇妣大事悉皆尽心力尽礼,实能赞襄内政。妃素病弱,三年以来朕办理机务,宵旰不遑,未及留心商确诊治,凡方药之事悉付医家,以致耽延日久。目今渐次沉重,朕心深为轸念。贵妃着封为皇贵妃,倘事一出,一切礼仪俱照皇贵妃行。

《雍正朝满文朱批奏摺全译》

谕礼部:年氏贵妃秉性温柔,持躬淑慎。朕为王时,侍朕能尽敬诚,在皇后处小心恭谨而行。待下人宽厚平和。朕即位后,贵妃为皇考皇妣大事,俱尽心,负病以行诸礼,实可谓能助内政。贵妃(今)原(病)弱(病矣)。此三年以来,朕料理政事,每日无暇,医治事未加留心详查,饮药俱交大夫,以致耽搁。今渐至病重,朕甚轸念,贵妃着封为皇贵妃,倘事出,一切礼仪俱照皇贵妃行。特谕。

- 《清世宗实录》

雍正元年二月,甲子。谕礼部。奉皇太后懿旨,侧妃年氏封为贵妃。侧妃李氏封为齐妃,格格钮钴禄氏封为熹妃,格格宋氏封为懋嫔,格格耿氏封为裕嫔。尔部查例具奏。

雍正三年十一月,丙辰。皇贵妃年氏薨。辍朝五日。十二月乙亥,追赠皇贵妃年氏为敦肃皇贵妃。

雍正八年五月,辛卯。从前皇贵妃丧事,允祉当齐集之期俱诡称有另交事件,推诿不前,及前年八阿哥之事,允祉欣喜之色倍于平时,此其恶逆之罪一也。

- 《清列朝后妃传稿》

贵妃年氏,汉军镶黄旗人,湖广巡抚年遐龄女也①。幼嫔世宗藩邸为侧妃,生皇子福宜、福惠、福沛②。及皇四女③。世宗即位封贵妃④。三年十一月。妃病笃。帝谕曰礼部:贵妃年氏,秉性柔嘉,朕在潜藩,侍朕尽敬,皇后前恭谨小心。是以皇考嘉之封为亲王侧妃。朕即位后,贵妃于皇考,皇妣大事悉能尽心赞襄内治。体素病羸。于今三年未遑药饵渐次沈惙。朕心深为轸念。贵妃可封为皇贵妃,礼仪依皇贵妃例行⑤。未几,薨。辍朝五日,追謚敦肃皇贵妃⑥。

- 《国朝宫史》

上(乾隆)谕:从前皇考时册封敦肃皇贵妃为贵妃,公主王妃命妇等俱曾行礼。乾隆二年册封慧贤皇贵妃为贵妃,亦照例行礼。

- 《皇朝通典》

雍正元年世宗宪皇帝册立中宫同日孝圣宪皇后肇封熹妃暨封贵妃齐妃懋嫔裕嫔各行礼如是日陈设贵妃仪仗福晋以下大臣命妇等行庆贺皇后礼毕于贵妃前行庆贺礼十二年册封谦嫔行礼如仪

- 《皇朝文献通考》

世宗贵妃年氏,湖广巡抚年遐龄女。案《国史*年遐龄传》:汉军镶黄旗人,又《年羹尧传》:遐龄次子(年羹尧)授抚远大将军,雍正三年七月,追恩赏,革将军职。十月,逮问。十二月,议罪凡九十二款,赐死。父遐龄革职,免罪。五年,遐龄卒。特恩,还原职致祭一次。

- 《玉碟》

世宗皇子福宜,皇子追封和硕怀亲王福惠,皇子福沛。敦肃皇贵妃年氏生。世宗皇四女。敦肃皇贵妃生。

谥号溯源

一.皇贵妃之薨:垂死病中惊坐起,暗风吹雨入寒窗。

皇贵妃之薨,约在年羹尧自杭州械繫回京之后第十天,年狱无关本文文旨,略而不述,然而由于妃子的去世,恰值政治斗争如此紧张、敏感的时刻,所以史界与文艺界除有“病逝说”之外,还有“绝望自杀说”,“勒逼自尽说”及“秘谕赐死说”,等等。以世宗自己的说法来看,皇贵妃的死因出于“素病弱”,积年成疾,且自即统以来,皇帝“办理机务,宵旰不遑,未及留心商确诊治,凡方药之事悉付医家,以致耽延”,另据笔者的推测,留驻圆明园的皇贵妃对其时部议年羹尧当以谋反大逆罪判凌迟处死,年氏一门坐罪之事(见【附录1】),或许通过某种渠道,亦有耳闻,惊忧哀怖之下,病势愈发沉重,无论皇帝如何赐封示宠,妃子的生命亦挽之不回了。

帝室囊四海而括天下,何其不有,为皇贵妃治丧金帛牛羊靡费之巨,更不在话下,仅金银锭一项,在初薨日至初祭五日之内,就使用了九万七千五百个。丧礼百日,正值数九隆冬,官民男女朝夕齐集奠酒,诚亲王託故不至,还因此受到了皇帝严厉的训斥,而礼部大小官员,更是可怜可悯,一则因本朝尚未曾治办过皇贵妃之丧,堂、司官较缺乏经验,一则皇帝新辟之规甚多,众人不免手忙脚乱,好一番辛苦劳碌之后,皇帝仍然大为不满,指责丧事“仪仗草率”,将礼部从尚书到侍郎等四人“俱降二级”。世宗激动不快的情绪,从《汉文谕旨》也可略窥端倪,辍朝期五日之内,竟然因同一件事发怒大骂廉亲王与兵工户部官员两次(二十五日,二十七日)。

【附录1.】部议年案坐罪範围:“其父、及兄弟、子孙、伯叔、伯叔兄弟之子,年十六岁以上者,俱按律斩,十五岁以下及母女妻妾姊妹,及子之妻妾给付功臣为奴。”——王先谦《正续东华录·雍正七》,页65。

二.太庙封謚:宁其死为留骨而贵乎?

以唐宋明制,惟皇太后、皇后之丧,须告太庙祖宗以成册謚礼,而世宗朝一改古礼,即位兹始,在追封先考敏妃为敬敏皇贵妃时,即遣使祗告太庙、奉先殿。敬敏皇贵妃之位,非由圣祖所封,实出世宗之意,故特上达于皇考之灵也不为过分,所谓“鬼神在焉,人可欺而天不可欺也”。但是,世宗册謚年氏皇贵妃亦告祭太庙祖宗,便很明显是另有衷怀了。

皇贵妃死时病重,未及行册礼,故而礼部奏于皇帝,停止铸造金册宝。皇帝也明白,凶吉二礼不可并成,因此準奏,先由内务府收贮皇贵妃的贵妃金册宝,由工部制绢册宝备书谥号,翰林院撰拟册文。先由钦天监选择吉日,定于十二月乙亥,命大学士、伯马齐为正使,礼部侍郎三泰为副使,“赍册宝追赠敦肃皇贵妃谥号致祭行礼,遣官祭告太庙、奉先殿”,各部职司分明,有条不紊。

三.敦肃謚字考源:宁其生而曳尾于涂中乎?

3-1.敦字不见于历代妃謚

“凡饰终之典,皆察例以疏请”,皇贵妃丧,按规定“赠謚由礼部题请”(《清会典·卷三十八·礼部》,页436),这也是遵循中国的古礼“(夫人薨)臣子共审謚,白之与君,然后加之”(《白虎通义》)。清与明制相同,对于可以成为謚的汉字,有着严格的规定。记录该謚字表的书,称作《鸿称通用》(另有《内阁鸿称册》),皇贵妃的謚字便理应出于此书中册的上卷之中。但是,清初赐謚制度并不完备,《鸿称通用》逐渐补充完善,约修毕于乾嘉年间(《养吉斋丛录》修成更在此书之后),皇贵妃年氏的“敦肃”二字,笔者遍查《实录》《起居注》《会典则例》等书,尚未曾一见礼部拟定的记录。这便使人产生了好奇,敦肃二謚字,究竟作何解呢? “死謚,周道也”(《礼记·檀弓下》),我国之謚礼,自西周而下,相沿成习,我们不妨先从历代后妃谥法中,寻找一下“敦肃”二字的出处。 郎吟阁读书像

郎吟阁读书像

郎吟阁读书像

郎吟阁读书像《逸周书·谥法解》中说:“謚者,行之迹也。号者,功之表也。车服者,位之章也。是以大行受大名,细行受细名,行出于己,名生于人”,以此说,謚的作用,是以“大名”表彰有“大行”之人,故而在西周时,虽有女子得謚,如周景之“穆”后(苏洵《谥法总论》:“妇人有謚自周景王之穆后始”),周穆之“哀”淑人(东晋郭璞《穆天子传·周穆王盛姬死事》),但官方赐妇人謚还没有形成制度。《周书》所列谥法表中,也不见敦字,肃作为男子謚的意思是“执心决断”。

对于东周是否存在妇人謚制,产生了两种说法,《白虎通义·謚》一边说妇人“无爵便无謚”,一边又说“或曰夫人有謚。夫人一国之母,修闺门之内,则下亦化之,故设謚以善恶”,这样看来,春秋时,妇人无謚,而国公夫人不同于其他妇人,为其设謚以正闺範,虽说如此,史评甚鄙的几位国公夫人,比如文姜,宣姜两姐妹,却与貌美性懿的庄姜一样,都得到了很不错的謚字。此时国公夫人们虽然有谥号,但只是使用与男人一样的謚字而已,因为“妇人不合謚也”(唐·孔颖达《路史·发挥五·论谥法》)。春秋、战国,至秦朝灭亡,无妇人得謚“敦”字者(民间私謚无考者不在此文讨论之列)。

晋代杜预在论及春秋谥法的时候说:“妇人无外行,于礼当系夫之謚,以明所属”,这句话同时也反映了两汉、三国、两晋时期,人们对謚礼的普遍看法。所以,当时的皇后们也大多以丈夫的謚字为謚(《汉魏遗书钞》)。汉宣帝怀慕曾祖母卫子夫,追尊为“思”,此为封建历史上皇后独得谥号的第一例。东汉至隋朝,太后与皇后们有得一字謚者,也都置于丈夫或儿子的谥号之后,以示从属地位。唐代“女权主义”高涨,在后謚上也有反映,“则天顺圣皇后”(本謚为则天大圣皇后,天宝年间改为“顺圣”)而后,唐朝皇帝们开始不断地追謚自己的母性祖先,皇后得謚的字数越来越多,为了方便称呼起见,皇后谥号改从夫庙之后。皇后的谥号增多了,妃嫔的谥号也紧跟潮流。唐朝之前,妃嫔赐謚不过一个字,唐朝时,开始出现得两字謚者(《史记正义·谥法》)。既然得謚的妇人越来越多,謚义也随之发生改变,五代时南梁的贺琛为了贯彻儒家三纲五常的精神,将謚字加以等级与性别的区分。自此之后,帝王有帝王謚,后妃有后妃謚,同一个謚字,会出现阴阳两种不同的解法。

“初,约本周公之《谥法》,至琛又分君臣、美恶、妇人之謚,各以其类标其目。”——《文献通考·卷一八八·经籍考十五》

贺琛所列妇人之謚字,足有二百八十余条之多。后与《周公》、《春秋》、《广謚》、沈约、扈蒙谥法共结一集,号称《六家谥法》。以《六家谥法》现存条目来看,妇人謚字中,有“肃”字而无“敦”字。

《六家谥法》着者皆为名家,但芜杂不精,宋朝的苏洵就认为《六家谥法》“脱谬已甚,或当时之妄误,或传写之讹失,有司行用,实难依据”(《苏洵全集·上六家谥法议》),于是根据《六家谥法》二十卷重新考据,增删校定,另增补三卷,称《谥法考》。宋元赐謚帝王后妃、文武将臣,大多以此为据。“苏谥法”对“贺謚发”的处理为“有君謚、臣謚、妇人謚,离而为三,今取而合之”(《谥法总论》)。经笔者稽查唐宋金元史籍,亦不见有“敦”字为謚的女子。

明代是后妃得謚人数与字数最多的一个朝代,仅是得六字謚之妃,就有十余(《万曆野获编·妃謚》)。謚字等级的区分,也愈发严明。孙能传的《谥法纂·卷二》(此为明代礼部拟謚的专用书)中对謚字“敦”的解释是:“能记国善曰敦【原注】苏‘记’一作纪。温仁忠厚曰敦【原注】苏。善行不怠曰敦【原注】苏”;对“肃”的解释是:“刚德克就曰肃【原注】周成其敬使为终,《通考》云:‘使令终’,《吕諲謚议》‘刚’作威。执心决断曰肃【原注】周言严果。正己摄下曰肃【原注】‘己’一作心”。

直到此时,“敦”字仍然不见用于妃謚,查郭良翰的《皇明謚纪彙编》与叶来敬的《皇明謚考》,结果亦然。非但如此,臣子中也无得此謚者(宋秉仁《从文臣谥号看明清谥法理论》)。曾得此字为謚的,是两位帝王,一位是明神宗,謚曰“范天合道哲肃敦简光文章武安仁止孝显皇帝”一位是明熹宗,謚曰“达天阐道敦孝笃友章文襄武靖穆庄勤悊皇帝”,由此可见,“敦”字为至美之謚,两帝之謚皆取其“温仁忠厚”意,以标榜君主才是天下最仁爱慈厚之人。朱子彦先生在《后妃制度研究》一书中,曾经总结过从汉至清490位获謚后妃的谥号,这490位后妃的谥号总字数为1520个,含有135个謚字,其中列于榜首的27个謚字被使用的次数最多,被使用率为1102/1520=72.5%(页323),其中肃字,就曾被使用过26次。而敦字不在这二十七字之列,遍搜二十六史之后,笔者可以肯定地说,敦字謚曾被使用过五次,敦肃皇贵妃是中国后妃中第一个使用“敦”字的人。清代《鸿称通用》《内阁鸿称册》《养吉斋丛录》等书中作为妃子謚出现的敦字,应是以敦肃皇贵妃之謚为首例,也是仅有的一例。

需要提一提的是,顺治生母孝庄文皇后生前被康熙帝尊为昭圣慈寿恭简安懿章庆敦惠温庄康和仁宣弘靖太皇太后,但谥号为孝庄仁宣诚宪恭懿至德纯徽翊天启圣文皇后。

还有,康熙的后妃中有一位皇贵妃谥号为惇怡皇贵妃。笔者查阅《清史稿》,这位妃子谥号中确为“惇”,但通过查阅《康熙字典》,“惇”字在字音字义字形上都是通“敦”的,所以这位妃子也是有相当的地位的。她的谥号为乾隆所加,所以为自己当朝皇帝所加的后妃谥号中,敦肃皇贵妃算是第一人了。

3-2.在清代,作为尊号、徽号、谥号的“敦”字

儒家的“正名”思想,影响到古代中国人日常生存的每一个细节,只以“敦”这汉语中的一个字来说,在两宋时,无论是官謚还是私謚,人们就必须小心避让,这是因为光宗讳“敦”,其尊如天。明代亦将此美謚尽归于君,臣子妇道是绝对不敢掠美的。

而清朝的情况略有不同,这是一个中国北方游牧民族南下建立起来的朝代,立国之初,虽然统治者们也做出崇儒好古的姿态,但朝野上下,无疑是颇有些“礼崩乐坏”之象。不仅敦字开始被当作臣謚使用,甚至,皇太极謚努尔哈赤的后妃,竟然用到了武字,比如他的生母叶赫那拉·孟古的谥号即为“孝慈昭宪纯德贞顺成天育圣武皇后”,而乌喇那拉·阿巴亥被謚作“孝烈恭敏献哲仁和赞天俪圣武皇后”。当时满洲女子亦谙骑射,如此谥法也许颇能反映出这些女中巾帼的真实风采,但“武”、“高”、“神”、“义”、“道”、“运”,这些字都不是儒家传统中的妇人謚。康熙帝即位时,便将孝圣武皇后的謚更改为“孝慈昭宪敬顺庆显承天辅圣高皇后”,以免男女不分,为汉族士子所笑(朱子彦《后妃制度研究》)。

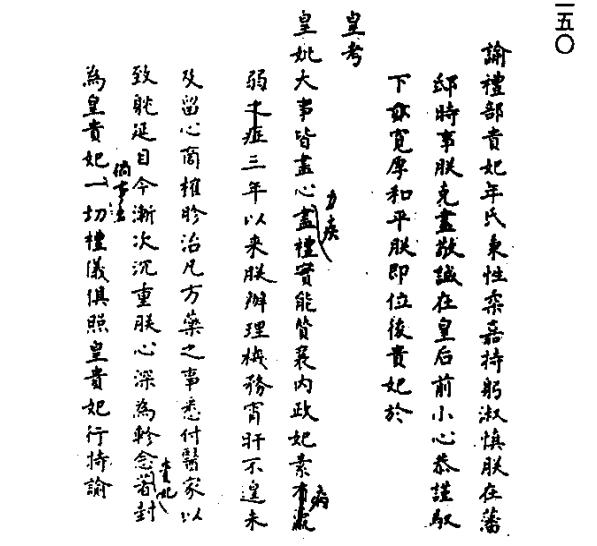

敦字之所以在历代谥法中作为男子謚使用,有如下几个原因: 泰陵

泰陵

泰陵

泰陵1.偏旁为“攴”。攴,同扑,就是古代的戒尺,有此偏旁之字,意味着以手执的某种器械。《尔雅》说:“敦,勉也”,所以,敦的本义,包涵着投掷、督促、管理的意思。古代妇人,以温柔顺从为美德,若以敦为謚字,很显然不足以彰显封建父系社会赖以为纲的男女尊卑之道。

2.敦,也是多音字,作为一种青铜器的称呼,音“对”,是古代天子“明堂之器”(《礼记·明堂位》),王侯随葬的礼器,也是祭祀太庙的国器,比如“敦炉”。3.敦字也有丰厚之意,亲睦之意,如敦龎纯固,敦穆九族,在封建社会中,用于德高望重的男子比较恰当,宫闱女子多为帝王玩偶附庸,德行配得上如此“大名”者寥寥无几。在敦肃皇贵妃之前,敦字若被封赠女子,往往是作为尊号,徽号与封号。比如圣祖仁帝的祖母孝庄文皇后生前即被尊为“昭圣慈寿恭简安懿章庆敦惠温庄康和仁宣弘靖太皇太后”,而与科尔沁部蒙古博尔济吉特氏和亲的皇十五女,封号为“和硕敦恪公主”。

世宗宪皇帝的文化修养比及中国历代汉族帝王毫不逊色,在他即位之时,满汉融和较之前代,亦愈加水乳不分,而在这种情况下,敦肃皇贵妃仍得一男子謚字,不得不说,该谥法是颇有些奇特之处的。

虽说有清一代至此,皇贵妃丧礼并无先例可循,但尚有《明会典》与《康熙会典》可供按图索骥,然而帝心痛悼,治丧过程中逾越前制之处不胜枚举。下文将集中论述的,仅是此次大丧的一个片断,即简述皇帝为皇贵妃册謚一事的始末,并试为两謚字溯源,以探索皇帝在年案尾声阶段,心理活动的一些侧面。

年氏丧礼

雍正三年十一月二十三日,敦肃皇贵妃薨。世宗宪皇帝辍朝五日,大内以下宗室以上十日内鹹素服不祭神,所生皇子摘冠缨截髮辫成服,二十七日除服,百日剃头。皇贵妃宫中女子内监皆剪髮截髮辫成服,姻戚人等成服,皆大祭日除服,百日剃头。特简公大臣办理丧仪,奏遣近支王公七人、内务府总管一人、散秩大臣三人、侍卫九十人成服,大祭日除服剃头;尚茶、尚膳人等成服,皆大祭日除服,百日剃头;内府三旗佐领内管领下官员男妇,以三分之一成服,大祭日除服剃头;执事内管领下人员,大祭日除服,百日剃头;皆停止截髮辫剪髮。初薨日,亲王以下奉恩将军以上,民公侯伯以下四品官以上,朝夕日中三次设奠,鹹齐集。公主福晋以下县君一品夫人以上,朝夕奠,齐集。至奉移后,惟祭日齐集。

百日内三次奠献,百日后至未葬以前每日中一次奠献,朔望仍三次。皆内府官及内府佐领内管领下成服男妇齐集。每奠献遣内管领妻祭酒三爵,每祭一叩,众随行礼毕各退。二十八日奉移金棺于阜成门外十里庄。先期行奉移礼,致祭金银定七千五百,楮钱七千五百,馔筵七席,羊二,酒五尊,设仪仗,读文致祭,齐集行礼。奉移日,礼部堂官祭毕,金棺启行, 王以下各官鹹随行。所过门桥,礼部堂官祭酒,公主福晋命妇等皆先往殡宫祗候。奉安,祭酒行礼,毕各退。

越日行初祭礼,用金银定楮钱各九万,画段千端,楮帛九千,馔筵三十五席,羊二十一,酒二十一尊,设仪仗,齐集行礼,与奉移致祭同。次日绎祭,金银定楮钱各七千五百,馔筵七席,羊三,酒三尊,礼部、工部、内务府、光禄寺堂官及内务府成服之官员、执事人等男妇,齐集行礼。大祭礼与初祭同。次日绎祭如前绎祭仪。又奏準贵妃晋封皇贵妃,于未受册封之前薨,金册宝停其铸造,照例制绢册宝备书谥号,择日遣正副使二人读文致祭,先期一日遣官祗告太庙后殿、奉先殿,告祭事宜由各该衙门办理,绢册宝由工部製造,册文祭文由翰林院撰拟,册謚吉期由钦天监选择。皇贵妃先封贵妃之金册宝交内务府收贮。

至日行册謚礼,王以下四品官以上、公主福晋命妇等鹹齐集銮仪卫,豫设采亭于午门外,正副使二人诣内阁,于册宝案前一跪三叩,恭奉册宝由午门中门出,安采亭内,一跪三叩。兴校尉舁亭册前宝后,黄盖御仗前导,执事官员随行至殡宫大门外亭止。正副使于亭前一跪三叩,恭奉册宝由殡宫中门入,陈于案,册左宝右。正使诣香案前,三上香,毕,宣读官以次宣读册文、宝文,毕,复于案,退,读文祭酒,致祭行礼如仪。初周月致祭,用金银定一万楮,钱一万一千,馔筵十有一席,羊五,酒五尊,设仪仗,齐集行礼。

百日内遇清明致祭,不焚楮钱,用挂楮钱宝花一座。中元冬至歳暮致祭,用金银定楮钱各一万五千,皆馔筵十有五席,羊五,酒五尊,设仪仗,齐集行礼。百日后清明,用挂楮钱宝花一座。中元冬至歳暮,金银定一万,楮钱一万一千,皆馔筵九席,羊三,酒三尊。四年三月行百日致祭礼,用金银定楮钱各二万五千,馔筵十有五席,羊七,酒七尊,设仪仗,齐集行礼,仪与大祭同。是年十一月,期年致祭,用金银定楮钱各一万八千五百,馔筵十有五席,羊七,酒七尊,设仪仗,齐集行礼,仪与百日致祭同。五年再期致祭,用金银定二万,楮钱一万,馔筵九,二三周月致祭同,即佛朶席,羊五,酒五尊,设仪仗,齐集行礼仪,与期年同。

六年奏準皇贵妃在殡已逾三年,所有朔望三时奠献,毎日中奠馔筵应行停止。每月朔望奠馔筵一席,羊一。四时致祭用金银定楮钱各一万,馔筵十有一席,羊五,酒五尊。清明用挂楮钱宝花一座。忌日用金银定楮钱各一万八千五百,馔筵十有五席,羊七,酒七尊,不设仪仗,内管领下官员执事人等齐集。每致祭时,办理丧仪公大臣及礼部、工部、内务府、光禄寺堂官各一人前往监视,致祭令内管领妻祭酒,朔望祭祀令宫殿监领侍祭酒,掌仪司官一人监视奠献。

乾隆二年奉移金棺。随孝敬宪皇后送往泰陵。沿涂驻宿。奉安于芦殿左闲,奠馔筵一席。至日奉安于隆恩殿西芦殿。次日行奉安礼,致祭用金银定楮钱各一万五千,馔筵十有三席,羊五,酒五尊,设仪仗,办理丧仪王大臣暨送往之公大臣、官员、在陵之贝勒、大臣、官员暨贝勒夫人、大臣官员妻等鹹齐集。礼毕各退。至葬日,先期行奉移礼,致祭与前奉安致祭仪同。届期恭移金棺升太平车从葬泰陵。

《清史稿》卷九十二:

雍正三年,敦肃皇贵妃年氏薨,辍朝五日。特简王公大臣典丧仪,遣近支王公七,内务府总管一,散秩大臣二,侍卫九十,内府三旗佐领,官民男女鹹成服。大祭日除,剃髮。日三设奠,内外齐集,百日后至未葬前,日中一设奠,朔望仍三奠,命内管领妻祭酒三爵。奉移日,礼部长官祭轝。金棺启行,王公百官从。礼部长官祭所过门、桥。初祭陈楮币十八万,帛九千,画缎千,馔筵三十五,羊、酒各二十一。大祭同。又定贵妃晋封皇贵妃,未受册封前薨,罢制金册宝,以绢册宝书谥号。遣正、副使读文致祭,先期遣告太庙后殿、奉先殿。届日内外会集,正、副使赴内阁诣册宝案前一跪三叩,奉册宝出,至午门外陈采舆内,复三叩。校尉舁至殡宫大门外,正、副使行礼如初。奉册宝入中门,陈案上。正使诣香案前三上香,宣讫,读文致祭如仪。

乾隆二年,奉移金棺从孝敬后葬泰陵。

《皇朝文献通考》卷一百五十二中关于埋葬和安奉神主的部分:

三月庚寅,奉安世宗宪皇帝、孝敬宪皇后梓宫于泰陵地宫。其日辰刻,奉移世宗宪皇帝、孝敬宪皇后梓宫升龙輴,由隧道入地宫,安奉宝床,次请敦肃皇贵妃金棺升太平车,安

于宝床。皇上亲视安奉,又特命和亲王弘昼随入。上痛号不已,诸臣再四叩请,乃出。是日,大学士等恭题世宗宪皇帝、孝敬宪皇后神主毕,行虞祭礼。上恭奉神主回京,升祔太庙。先是二月己卯,谕据礼部奏称,向来祔主有具采服之例,今世宗宪皇帝祔主日期在二十七月服制之内,除简命祔主之大学士具朝服外,朕与群臣皆素服,不缀冠缨等语,朕思服制之内,固素服为是,但祔主乃係皇考万年崇祀之吉礼,朕与臣工在隆恩殿行礼时,鹹应从吉服,冠缀缨纬,传谕礼部知之。戊子谕派出祔主之大臣鄂尔泰、张廷玉、三泰、任兰枝。曰:祔主大礼攸关,必取其人品望素优、老成端悫者俾之,敬谨将事,方克称尊奉之隆仪。卿等皆国家大臣,夙荷皇考恩遇,倚任有年,名望素着,故藉卿等襄此鉅典,其体朕哀慕悃忱。斋庄严恪,静虑凝神,以对越皇考在天之灵,庶得仰邀皇考歆鑒,朕有厚望焉。甲午清明节,奉安世宗宪皇帝、孝敬宪皇后神位于隆恩殿。礼部奏,三月初六日清明节,于隆恩殿奉安神位大祭仪。是日,泰陵奉祀等官俱朝服,预陈祭品进祝版毕,奉祀执事等官诣东配殿供奉神牌处行三叩礼,恭奉神牌由中阶升,奉安世宗宪皇帝神牌于正中左宝座,奉安孝敬宪皇后神牌于正中右宝座,俱南向,奉安敦肃皇贵妃神位于西宝座,东向,各行三叩礼,退。承祭官奠献行礼如常仪,祭毕奉祀官行三叩礼,恭奉世宗宪皇帝神牌安奉正中暖阁居左,孝敬宪皇后神牌安奉正中暖阁居右,敦肃皇贵妃神牌安奉西一室,均南向,奉安毕行三叩礼退。 清泰陵

清泰陵

清泰陵

清泰陵《皇朝通典》卷六十二皇贵妃丧:

雍正三年十一月,敦肃皇贵妃薨,定为皇贵妃丧礼。诹日奉移金棺于阜成门外十里庄,行册謚礼。乾隆二年三月奉移敦肃皇贵妃金棺从葬泰陵。十年正月,慧贤皇贵妃薨,是日谕:皇贵妃高氏,着晋封慧贤皇贵妃,礼部遵旨议準照册謚敦肃皇贵妃之例,行册謚礼,一应丧仪,皆与敦肃皇贵妃同。是月,哲悯皇贵妃薨,谕皇长子生母哲妃富察氏着追封皇贵妃,又谕皇贵妃富察氏着追封哲悯皇贵妃,一应典礼与慧贤皇贵妃同。

《永宪录》卷三:

丙辰贵妃年氏薨于圆明园。诏追册为皇贵妃。上谕礼部。贵妃年氏秉性柔嘉。持躬淑慎。朕在藩邸时。事朕克恭诚敬。在皇后前小心恭谨……朕心深为轸念,着封为皇贵妃,一切礼仪俱照皇贵妃行。礼臣奏。皇上五日不办事。亲王以下宗室以上五日不跳神。不还愿。俱穿素服。王、公、伯、侯、大学士、精奇尼哈番及品以上官员俱往圆明园安奉皇贵妃。去时摘缨。以天寒诏免公主、福金、格格及大臣妻齐集。赐皇贵妃年氏謚肃敏。辛酉。葬肃敏皇贵妃。上谕。天生、福惠二阿哥只于本处送丧。元寿阿哥预往园林候。一例祭酒。先期祭祀。免诸王大臣妻行礼穿孝。诸王大臣俱送往葬所。

词条编者 附:清朝这些官书,就四库里的,对祔葬的说法,表述就十分混乱,有说皇帝和元后合葬,余后祔葬,皇贵妃从葬的(会典卷四十二:景陵在昌瑞山,孝东陵之东,孝诚仁皇后合葬,孝昭仁皇后、孝懿仁皇后、孝恭仁皇后祔葬,敬敏皇贵妃从葬);也有说皇帝和数个皇后合葬,皇贵妃从葬的(皇朝通志卷四十,皇朝文献通考卷一百五十一:圣祖仁皇帝陵曰景陵,孝诚仁皇后、孝昭仁皇后、孝懿仁皇后、孝恭仁皇后合葬,敬敏皇贵妃从葬),畿辅通志则称帝后为合葬,皇贵妃为祔葬。

家族成员

年父年遐龄家始隶镶白旗汉军,雍正帝即位后,于康熙六十一年十二月至雍正元年二月册封年氏为贵妃之前,将年遐龄家及年氏一族在正白旗、镶白旗及正黄旗包衣佐领下家族成员一百七十余丁全体抬入镶黄旗。(此据署理广东巡抚·布政使年希尧雍正元年二月二十七日奏摺)

雍正三年年羹尧获罪,除年羹尧雍正二年青海战场立功,其子年兴因此获封的世管佐领被撤销外,年氏全族仍隶镶黄旗。

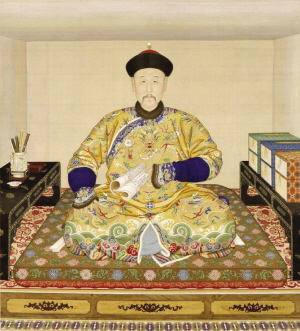

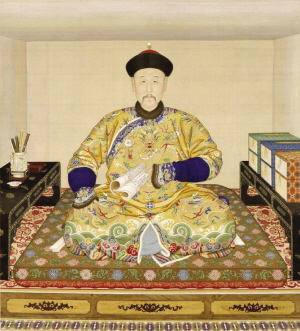

父亲:年遐龄 雍正帝

雍正帝

雍正帝

雍正帝夫君:雍正帝

兄弟:年希尧 年羹尧

儿女:爱新觉罗·福宜

爱新觉罗·福惠

爱新觉罗·福沛

皇四女

家族年谱

崇德八年(明崇祯十一年,西曆1643年),一岁,祖籍奉天广宁,出生于前辽东锦州正三品指挥使之家(年家为明朝官宦世家),祖年有升,父年仲隆,因于崇德五年至七年松锦会战中被俘,族人被收编入汉军包衣佐领下,含垢忍辱,成为满人奴隶。

顺治元年(西曆1644年),二岁,广宁年氏举族随满清入关,定居北京。

顺治十二年,十三岁,父年仲隆于顺治十二年乙未科科举考中进士(见《八旗通志卷一百四·选举志三》),脱离奴籍,籍镶白旗汉军第五参领第一佐领。(见雍正《八旗通志卷二十六·旗分志二十六》),相关制度见天聪三年上谕:“诸贝勒府以下,及满、汉、蒙古家,所有生员,俱令考试。各家主毋得阻挠。有中者,仍以别丁偿之。”科举及第之人,免除奴籍,获得人身自由,同时免除家中两个成年男子的差徭,并赐发绸缎金银,被授予官职。

顺治十五年,十六岁,父年仲隆外放为江南和州知州。(见乾隆年赵宏恩《江南通志卷一百十·职官志》)

顺治十七年,十八岁,父年仲隆升调(官衔未详),和州知州由杨继芳继任。(《清代历任和州知州简表》)

康熙元年,二十岁,韩世琦抚吴,为清政府敛聚故,促年仲隆向江南士民追索屯田银米(此即清初在鳌拜主持下进行的着名“江南奏销案”,无数士人被捲入这场江南士民与清政府之间的税赋斗争)。

康熙二年,二十一岁,正月二十六,韩世琦题本参劾年仲隆,指其屡催钱粮未报,无法完册,难辞其咎。(见韩世琦《抚吴疏草》)

康熙三年至康熙二十二年,年遐龄二十二岁至四十一岁,以笔帖式出身擢兵部主事,经平三藩,官升刑部郎中,康熙二十二年,授河南道御史,寻迁巡城御史,巡视北京中城。康熙十年,得子希尧。康熙十八年,获子羹尧。

康熙二十二年至二十七年,四十一岁至四十六岁,授内阁侍读学士,迁宗人府府丞,成为正三品京堂。 康熙二十八年(己巳),四十七岁,因学长才优,正月授内阁学士兼领礼部侍郎。(此条见王士祯《居易录》。王先谦《东华录》称康熙庚午十月乙酉授年遐龄内阁学士,各处记载不一。)

康熙二十九年(庚午),四十八岁,汉军内阁学士兼礼部侍郎年遐龄迁工部右侍郎,寻迁工部左侍郎(此条见王士祯《居易录》。《八旗通志》称工部右侍郎一职,年遐龄于康熙三十年任,康熙三十一年二月转左。王先谦《东华录》称康熙辛未年十一月丁巳授年遐龄工部右侍郎)

康熙三十年(辛未年),四十九岁,十月十五日前后,以工部左侍郎改兵部左侍郎,兼都察院右副都御史。(此条见王士祯《居易录》。王正功《中书典故汇记》:“康熙辛未年汉军学士年遐龄升工侍。”王先谦《东华录》称其于康熙三十一年二月丙戌迁工部左侍郎。)

康熙三十一年,五十岁,十月癸巳,出放湖广巡抚。(见《八旗通志》,王先谦《东华录》)

康熙三十五年,重修当阳县关陵庙堤坝治理当地水患。(见詹应甲《赐绮堂集》)

康熙三十八年(乙卯),五十七岁,建言湖广七府以地丁徵收税银,部议允準,此为雍朝“摊丁入亩”制度前身。《八旗通志·年遐龄传》:“三十八年奏言湖北、武昌、汉阳、黄州、安陆、徳安、荆州、襄阳等七府应徵匠役班价等银千余两,自明季迄今代久远,子孙迁徙亡绝,阙额无征,有司或代为捐解,或派累小民,官民交困,查江浙二省,因匠班无征归地丁带徵,湖北事同一例,请自康熙三十九年为始,亦归地丁徵收,每亩加增丝毫,而赋无阙额,官民俱免赔累,部议从之。”该年六月十五日,因总督郭琇进京陛见述职,暂时署理总督印信及大小事务。九月十九日与郭琇合词具题重新丈量湖广田亩,查收帑米事。十一月十三日,得旨依议。(见郭琇《华野疏稿》)

该年,次子羹尧参加顺天京闱高中第四十二名,不第士子揭帖,声言此次科场腐败,贿赂公行,其中,湖抚年遐龄为子馈赠考官一万两。主副考官二人李蟠,姜宸英因此下狱。姜宸英在狱中留书喊冤,服毒自尽。康熙亲自带领皇子监考,举行重试。认为从考试结果来看,本次科举案为不第之人嫉妒冤诬所致,年羹尧由是中举。(见《清圣祖实录》《永宪录》以及《养吉斋丛录》)

康熙三十九年,五十八岁,自正月起,湖广七府亩税新制施行,二月与总督郭琇具题内阁,议定新税法章程。该年清查库帑亏空,因以往督抚、司道州府等有三十余人因操办历年军需,浩繁过巨,亏空无法补足而上折题援恩诏,请户刑工三部会议酌免追比。七月十三日与总督郭琇再次合词保题徐惺,豁免其银豆追取,圣祖从议。七月二十四日,与总督郭琇合词具题湖广移员弭盗章程,八月部议允行,九月奉旨施行。(《华野疏稿》) 该年四月,年羹尧参加会试,考中进士,之后于畅春园经由圣祖躬亲核试,钦点庶吉士。

康熙四十年(辛巳),五十九岁,二月己未,给事中马士芳参奏湖广省大计巡抚年遐龄徇庇湖北布政使任风厚老病不行,得旨,着王国昌年遐龄各行明白回奏。任风厚可着来京引见。三月丙辰,任风厚到京,圣祖面见其人,知马士芳所奏不实,因其为言官,免予处分。(见王先谦《东华录》)(《八旗通志》:“四十年二月,给事中马士芳劾遐龄徇庇老病废弛之布政司任风厚不入大计,诏令明白回奏。风厚来京引见,嗣遐龄奏风厚办事老成并无遗误,风厚抵京引见,谕曰任风厚尚未衰老,可以办事,着仍赴原任。马士芳劾奏不实,以言官免其议处。”)

该年正月十七日,总督郭琇因老病乞休,请圣祖将总督一职付由年遐龄署理。二月,圣祖下旨挽留郭琇,以年遐龄署理湖广总督事务。(见《楚南苗志》赵申乔奏疏,年遐龄曾与康熙四十二年前后署理总督)。 该年,与总督郭琇合词保题湖广二省郡丞升调等事。五月十七日,又合词保题道员升调等事。

该年十月初七,因监察御史左必蕃题参湖广总督巡抚二人失察属下知府挟私等情奉旨回奏,因黄梅县地丁银亏空案处理不公,督抚二人具降一级留用。(见《华野疏稿》。《八旗通志》:“七月,遐龄疏参黄梅县知县李锦亏空地丁银三千余两,请革职究追,从之。寻黄梅县民会集万人,闭城留锦不容去,任命总督郭琇严审速奏,八月琇奏言黄梅县未解银三千余两,实系民欠,随于七月征完,知县李锦并无亏空,百姓因锦平日清廉闻其解任一时围聚生员吴士光等许为纠人赴省保留,久始解散亦无违抗情形,请令锦仍留原任,士光等革去衣顶,应请复还。得旨,凡官员去留之权岂可令百姓干预,聚众肆行之风亦渐不可长,该督抚庸懦无能,平时不能约束军民,及至事出专务,饰苟且议结,殊属不合。李锦居官虽优,不可仍留黄梅之任,着令来京于直,附近补用。吴士光等着解部,发往奉天,郭琇、年遐龄俱降一级留任。”)

该年十月十八日,郭琇再次乞休,因湖广土地未曾清丈完毕,圣祖不允。

康熙四十一年,六十岁,四月十八日,年遐龄与郭琇合词参劾贪庸州牧,湖北按察使李华之等人。闰六月初十,郭琇第三次乞休,再次因湖广土地问题被拒绝,同年湖广红苗造反,督抚二人受命镇压。四十一年十月,清丈土地事基本完成,郭琇去职。自此至康熙四十二年末,四十三年初,一直由年遐龄署理总督印务。(见《华野疏稿》。)

康熙四十二年,六十一岁,年遐龄建陈丹赤专祠于武昌,圣祖赐御书“丹心炳册”四字。(见李元度《国朝先政事略》)该年七月,偏沅都察院赵申乔奏报抚苗事折中提到与“前署督臣年遐龄”会商剿灭“苗匪”事。(见《楚南苗志》与康熙朝《朱批谕旨》)

该年,年遐龄次子年羹尧庶常馆肄业,入翰林院。

康熙四十三年,六十二岁,正月,“年遐龄自陈年逾六十,衰疾日甚,恳请休致”,二月戊子得旨,特“準其原官休致”(按,原官原级休致意为休致后仍享全俸,此为圣祖加恩优渥之举,此条见王先谦《东华录》、邵晋涵《南江诗文钞·年遐龄列传》),回京养老。

康熙四十八年,六十七岁,圣祖指配年遐龄幼女为雍藩侧妃。次子年羹尧外放四川巡抚。

康熙五十三年,七十二岁,应邀参加康熙万寿节庆典之“千叟宴”。

康熙五十六年,七十五岁,因其子羹尧与孟光祖交接被革职留任一事饱受惊吓。

康熙六十年,七十九岁,甲子大庆,再次参加“千叟宴”。

雍正元年,八十一岁,年氏一族在正白旗、镶白旗及正黄旗包衣佐领下家族成员一百七十余丁全体抬入镶黄旗。二月甲子,礼部奉皇太后懿旨,封雍王侧福晋年氏为贵妃。辛未,西藏战事叙功,川陕总督年羹尧获二等阿达哈哈番世袭,并加其父原任巡抚年遐龄尚书衔。

该年十一月,贵妃受封,特设仪仗,公主福晋命妇等皆在贵妃前行贺礼。

雍正二年,八十二岁,三月,抚远大将军川陕总督年羹尧因平青海罗卜藏丹津之叛,受封一等公,加赏精奇尼哈哈番。大将军之父年遐龄加封一等公,加太傅,赐缎九十匹。

该年十一月前,孙年熙出继隆科多,不久病死。

雍正三年,八十三岁,十一月二十三日,敦肃皇贵妃薨,姻族缟素执丧(见《会典则例》)。十二月甲戌,年羹尧以九十二条大罪白绫赐死。年羹尧子年富因“居心行事,与年羹尧相类”赐死。部议全家坐罪,皇帝因年遐龄年希尧素来为“忠厚本分之人”,予以宽免,革职。年羹尧子弟十五岁以上者,俱流放,年羹尧妇辅国公苏燕之女遣返其家。

雍正四年,八十四岁,三月,年遐龄长女与长婿胡凤翚及一妾于苏州雉颈自杀。四月,敕命内务府总管年希尧督领江南淮关等务,即日离京。

雍正五年,八十五岁,正月,皇帝将年羹尧子孙自黑龙江敕还,四月孙年兴再次被流放船厂,五月年遐龄故逝,奉世宗上谕按一等公爵礼葬,致祭一次。

轶事野史

关于乾隆与年贵妃的故事雍正皇帝的四皇子弘曆,也就是后来的乾隆皇帝,有一次见到年贵妃,就被皇娘的美貌打动,他想调戏年贵妃,就从后面去蒙年贵妃的眼睛。年贵妃以为是哪个宫女戏耍,拿起梳子往后一挥,右臂贴近弘曆前额。弘曆急忙抓住年贵妃的玉臂,年轻美貌的年贵妃回头一看,见是风流倜傥的四阿哥,就势倒在他怀中。这一情景正好被弘曆的母亲熹妃和随行的宫女们看见。他母亲想,这个讯息要是传出去,会影响皇家的名声,说阿哥戏弄皇帝的妃子;这个女人一旦勾住了弘曆的魂,说不定还会闹出更大的事来,直接影响儿子弘曆能否继承皇位。他的母后为“杀一儆百,以绝后患”,就背着雍正皇帝,赐年贵妃三尺白绫自尽。

待弘曆赶来之时,年贵妃已经自缢气绝身亡了。他抱着年妃捶胸顿足,连声道:“是我害了你呀!是我害了你呀!”年贵妃的贴身宫女上前跪下说:“太子,贵妃自缢前托奴婢转告太子一句话:二十年后在人间与你相见。”弘曆听说此话,更加悲痛,他抚着年贵妃的脸说:“年妃,如果我们俩真的有缘份,二十年后相见;如果此生不能相见,来生一定相见。相见时以此为记。”说完,咬破中指,在年贵妃的额头上点了一记硃砂。

二十年过去了。当乾隆皇帝第一次见到和珅的时候,就发现和珅长得酷似当年死去的年贵妃,且额头上也有一块红记。乾隆忘情地连喊了三声“年妃”,希望“二十年后相见”之人能在和珅身上找到一点线索。乾隆问和珅:“你家里有姐姐妹妹吗?”

和珅的回答令乾隆十分失望:“回稟皇上,奴才家中只有兄弟二人,和珅只有一个弟弟叫和琳。” 年贵妃

年贵妃

年贵妃

年贵妃乾隆失望之余,随口问起和珅的年纪,和珅的回答令皇上大为震惊──和珅出生的那一年,正巧是年贵妃死去的那一年。还有更巧的是,和珅额头上也有一处和当年自己点在年妃额头上的位置、大小、颜色都一模一样的硃砂记。

于是乾隆认定和珅就是年贵妃转世,就把和珅留在了身边,以朝夕相伴,解除思念年贵妃之苦,同时把应给予年贵妃的恩宠加倍地给予和珅。和珅虽不明此意,但他善于曲意迎奉,讨好皇上,官也就越当越大。

以上虽然是野史,不能当作史实来看,1熹妃官没年贵妃大,2皇上爱重年贵妃怎幺会没有发现年贵妃是怎幺死的等等。但是乾隆敬爱年贵妃,而和珅长得酷似年贵妃应该是可信的。在北京恭亲王府(既和珅当年的府邸)里有一幅当年和珅和年贵妃的画像,画像里年贵妃和和珅确有几分相似。

但是年贵妃是不可能和乾隆有染的,年贵妃贵为贵妃,乾隆到宫中时15岁,年贵妃已经生病了。很多影视剧,小说中按照野史将乾隆的生母也定为谜,可见这段资料的荒唐。

影视形象

| 年份 | 影视版本 | 演员 | 剧中名 |

|---|---|---|---|

1988 | 满清十三皇朝Ⅱ | 骆慧珍 | 年妃 |

1991 | 雍正皇帝 | 不详 | - |

1994 | 君临天下 | 梁碧芝 | 年翠玉 |

1997 | 雍正王朝 | 常林 | 年秋月 |

1997 | 江湖奇侠传 | 鲍正芳 | 年润玉 |

1999 | 雍正小蝶年羹尧 | 涂善妮 | 年小蝶 |

2003 | 刺虎 | 罗海琼 | 年小萍 |

2011 | 宫锁心玉 | 佟丽娅 | 年素言 |

2011 | 步步惊心 | 陆梅芳 | 年妃 |

2012 | 后宫甄嬛传 | 蒋欣 | 年世兰 |

2014 | 食为奴 | 胡定欣 | 年若碧 |

2018 | 花落宫廷错流年 | 李莎旻子 | 年姝媛 |

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯