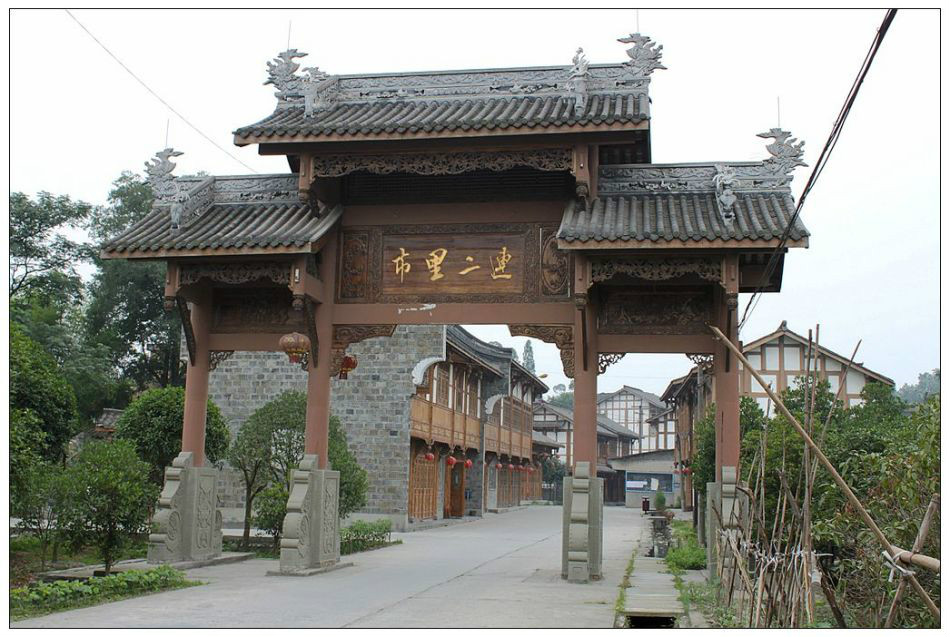

连二里市

连二里市地处金马河畔的温江区永盛镇尚合社区的崇江老场,它与崇州市羊马镇伏虎村紧紧相连,面积0.3平方公里,人口400余人,是一个极具成都平原田园风光的乡村桥场。

基本介绍

- 中文名称:连二里市

- 所属地区:温江区永盛镇

- 面积:0.3平方公里

- 人口:400

名字由来

这里良田美池修竹,小桥流水人家,古人曾留下“渔火遥连市,村扉半掩柴。夜来溪上宿,梦已在高斋”的田园诗画。

崇江场是以崇庆、温江两县名之中各取一字而得名,场以桥名,故曰“崇江场”。其实崇州、温江两县过去均属江源郡辖地。公元555年西魏恭帝二年,崇州、温江从江源郡析出,以崇江桥两头划界置县,东为温江县永盛乡,西为晋源县江源乡,此后县名、乡名虽有所变更,但两县两乡共一桥场直至今日,“一足踏二县,一市连二乡”,所以当地人也叫它连二里市。

发展历史

贯穿连二里市的石鱼河,河道自金马河流经温江长滩的老君渡处分水,向南形成一条蜿蜒盘曲的小河。缓缓流淌的河水自北向南从场桥中流过,把小场闢为东西两部分,崇江桥又把这两部分连在一起,形成一座小桥场。沿河两岸的乡民在这片土地上辛勤耕耘、繁衍生息,创造了灿烂的农耕文明,留下了丰富的历史文化遗蹟。石鱼河据传就是因河中有石鱼而得名,由此引发出一些神话故事,至今还流传着“石鱼对石鼓,银子万万五”民间谚语。在离崇江桥不远处的老君渡,相传因道教始祖李老君曾到此云游而得名。

连二里市建桥文化历史悠久。据清宣统《温江县乡土志》记载,崇江桥始建于清嘉庆二十一年(1817年),距今已192年。清鹹丰三年(1854年)曾培修,之前的史料无记载。不过,从康熙三十五年古桥旁建有止水庙便可知,早在康熙年间此处已有场桥。据当地老人讲述,清初沿河两岸乡民为赶集方便,在小场旁边修了一座竹木结构的简易便桥。当时傍市临桥只有几间草房幺店子,来往行人多在此歇脚。清康熙年间从湖广迁来定居乡民渐多,人们将木桥改造为石桥。以后又有黄姓人家在桥场旁修水碾一座,当地俗称黄家碾。这碾子开业后,生意日渐兴隆,南来北往的客商在此歇脚、夜宿的逐渐增多。为方便通行和集市交易,民国十五年(1926年)春,当地民众首推黄姓首事募捐在桥旧址上重建崇江桥,历时一年建成。新建成的崇江桥为楼桥款式,长11.85米,宽7.5米,高5.5米,跨度5.6米,桥身为全木廊桥结构,穿逗式梁架建筑;桥基用石墩垒砌;桥头为重檐庑殿牌楼;中间为重檐悬山顶式,用灰筒小青瓦覆盖,并塑有乌兽;屋盖的分脊上雕塑有“梁山伯与祝英台”、“白蛇传”、“桃园结义”等传统戏剧,其人物栩栩如生,引人入胜;外观为飞檐翘角,牌楼楣柱上雕有垂花;桥楼正中悬挂黑底牌匾,上书“崇江桥”三个金色大字;桥面为木板;桥下深潭,清澈流水;四周竹木掩映,清幽宁静。

当时,崇江桥两端建有客栈、酒肆、茶社等40余家。从怀远、元通、廖家等地运来的木材、木器工艺品及农副土特产品,源源不断通过崇江场,经黄家渡口过金马河,取道温江到成都,将货物销往四川和全国各地。从成都转运而来的布匹、食盐和各种日杂百货用品在此处集散,运销崇州、大邑、都江堰等地。这时的崇江场已成为周边数十里的物资集散地。由于交通方便,商气旺盛,一些外地官商名流先后在场内购地建房,置田放租,场内黄家祠、雷家祠等在川西坝子享有盛誉。整个集市街道两旁店挨店、铺连铺,形成错落有致,水曲廊桥的乡村桥场。

乡风民俗

连二里市乡土民俗气息浓厚。崇江场虽小,但年节活动内容丰富多彩,每年几乎月月都有节庆活动。农曆二月二十八有春台会,每逢会期,远近乡民扶老携幼朝会访友。当地人不仅爱朝会,更爱赶场。如今,崇江场公曆每月的“三、六、九”为赶场期,人如潮流,小街上人多货杂,各种农副土特产摆满街市两旁。其中,尤以河边小摊点销售的各种小吃,如煎黄糕、糍粑等,因价廉物美,深受乡民喜爱。

2009年,尚合社区被成都市人民政府命名为市级历史文化名村。永盛镇按照温江区委、区政府关于统筹城乡发展和保护历史文化遗产的要求,组织专业单位编制廊桥及所在古街道保护和利用规划,打造传统历史文化街区。这座具有近200年历史的古桥场,修旧如旧,呈现出川西林盘下悠闲惬意的田园生活。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯