雷龙(恐龙)

雷龙(属名:"Brontosaurus")是蜥脚下目恐龙的一个属。奥塞内尔·查利斯·马什(Othniel Charles Marsh)在1879年命名了秀丽雷龙("Brontosaurus excelsus"),brontē/βροντη在古希腊文里意为“雷声”,而sauros/σαυρος意为“蜥蜴”;但这名称在1974年正式遭到废除,由在1877年命名的迷惑龙所取代。但经证实,迷惑龙与雷龙其实是两种不同的恐龙。

2015年,来自葡萄牙和英国的古生物学家在4月7日的《Peer J》上发表了一篇名为《梁龙科的物种级系统发育分析与分类学修正》(A specimen-level phylogenetic analysis and taxonomic revision of Diplodocidae(Dinosauria, Sauropoda))的论文,这篇长达298页的论文的核心就是,雷龙重新变成了有效属。

基本介绍

- 中文学名:雷龙

- 科:梁龙科

基本资料

中文学名: 雷龙

拉丁学名: Brontosaurus

别称: 迷惑龙 Apatosaurus

门: 脊索动物门 Chordata

纲: 蜥形纲 Sauropsida

目: 蜥臀目 Saurischia

亚目: 蜥脚形亚目 Sauropodomorpha

科: 梁龙科 Diplodocidae

亚科:梁龙亚科

属: 雷龙属

分类与种

迷惑龙属于梁龙科,梁龙科是群体型巨大的四足动物,具有极长的颈部与尾巴,包含:梁龙、重龙、超龙、春雷龙、原雷龙。迷惑龙属于迷惑龙亚科,该亚科包含迷惑龙及其近亲,例如:超龙、春雷龙、原雷龙。

埃阿斯迷惑龙(A. ajax):模式种,由古生物学家奥塞内尔·查利斯·马什在1877年所命名,种名是以希腊神话中的英雄埃阿斯为名。目前已发现两个部份骨骼,包含一个部份头颅骨。

秀丽迷惑龙(A. excelsus):最初为雷龙,由马什在1879年所命名。化石为6个部份骨骸,包含一个部份头颅骨,发现于美国的科罗拉多州、奥克拉荷马州、犹他州、以及怀俄明州等地。

路氏迷惑龙(A. louisae):是由William Holland在1915年所命名,种名是以安德鲁·卡内基(Andrew Carnegie)的妻子Louise Carnegie女士为名,安德鲁·卡内基曾在美国西部寻找可挖出完整恐龙化石的挖掘地点。路氏迷惑龙的化石为一个部份头颅骨,发现于科罗拉多州。

小迷惑龙(A. parvus):原为Elosaurus parvus。在1994年,被改列为迷惑龙的一个种[5],并获得其他研究人员的支持。迷惑龙的正确头部于1877年,奥塞内尔·查利斯·马什(Othniel Charles Marsh)公布一个新的蜥脚类恐龙,埃阿斯迷惑龙(Apatosaurus ajax)。在1879年,马什将另一个更为完整的标本成立为新属,秀丽雷龙(Brontosaurus excelsus)。于1903年,埃尔默·里格斯(Elmer S. Riggs)发现秀丽雷龙与埃阿斯迷惑龙非常类似,应为同种动物,于是将秀丽雷龙改为秀丽迷惑龙。根据国际动物命名委员会的规定,由于迷惑龙首先被公布,故其名称具有优先权。所以雷龙被认为是迷惑龙的次异名,成为非正式用法。之前广为人知的雷龙图片,于1970年代被人发现是秀丽迷惑龙(Apatosaurus excelsus)加上圆顶龙的头部。

秀丽迷惑龙(A. excelsus):最初为雷龙,由马什在1879年所命名。化石为6个部份骨骸,包含一个部份头颅骨,发现于美国的科罗拉多州、奥克拉荷马州、犹他州、以及怀俄明州等地。

路氏迷惑龙(A. louisae):是由William Holland在1915年所命名,种名是以安德鲁·卡内基(Andrew Carnegie)的妻子Louise Carnegie女士为名,安德鲁·卡内基曾在美国西部寻找可挖出完整恐龙化石的挖掘地点。路氏迷惑龙的化石为一个部份头颅骨,发现于科罗拉多州。

小迷惑龙(A. parvus):原为Elosaurus parvus。在1994年,被改列为迷惑龙的一个种[5],并获得其他研究人员的支持。迷惑龙的正确头部于1877年,奥塞内尔·查利斯·马什(Othniel Charles Marsh)公布一个新的蜥脚类恐龙,埃阿斯迷惑龙(Apatosaurus ajax)。在1879年,马什将另一个更为完整的标本成立为新属,秀丽雷龙(Brontosaurus excelsus)。于1903年,埃尔默·里格斯(Elmer S. Riggs)发现秀丽雷龙与埃阿斯迷惑龙非常类似,应为同种动物,于是将秀丽雷龙改为秀丽迷惑龙。根据国际动物命名委员会的规定,由于迷惑龙首先被公布,故其名称具有优先权。所以雷龙被认为是迷惑龙的次异名,成为非正式用法。之前广为人知的雷龙图片,于1970年代被人发现是秀丽迷惑龙(Apatosaurus excelsus)加上圆顶龙的头部。

另外,A. yahnahpin是在1994年由Filla、James以及Redman等人所命名。在1998年,罗伯特·巴克(Robert T. Bakker)将A. yahnahpin改建立为新属原雷龙,模式种是Eobrontosaurus yahnahpin。化石为一个部分骨骸,发现于怀俄明州。

古生物学

迷惑龙的股骨,位于巴塞隆纳的宇宙科学馆早期学者认为迷惑龙过于巨大,很难在旱地上支撑着自己的身体,故有科学家指出蜥脚下目恐龙是生活在如沼泽的地方,部份身体沉在水中。但近年的研究并不支持此一说法。事实上,就如其亲属梁龙一样,迷惑龙是植食性的动物,有着长颈及长尾巴作为平衡。一个近年研究认为梁龙科的颈部不灵活,而迷惑龙等蜥脚类恐龙是以低植被为食。足迹化石指出它们可能成群生活。

在2008年,科罗拉多州莫里逊组的一个採石场发现了未成年迷惑龙的足迹化石。从这些足迹化石显示,这些未成年迷惑龙可能以后肢在奔跑,类似现代冠蜥的方式

姿势

在20世纪初期,梁龙科常被描绘成颈部高举、以树冠的叶子为食。近年来,科学家们提出争议,怀疑它们的心脏是否能够维持足够的血压,供应血液至脑部。另外,近年的研究也发现它们的颈部结构无法大幅向上弯曲。

生理学

由于迷惑龙的巨大体型及长的颈部,生物学家指出它们的呼吸会有问题。

科学家曾以不同的方式来评估迷惑龙的呼吸系统:

若假设迷惑龙像鳄鱼、鸟类一样,没有横隔膜,以一个30公吨的迷惑龙,其无效腔(口腔、气管、与其他空气管道的容积总合,不包含肺脏)估计约184升。如果该只迷惑龙呼出的气体量低于184升,将无法完全呼出不新鲜的空气,并将污浊的空气吸回肺脏。

若根据不同的呼吸系统来计算迷惑龙的肺容积(单次呼吸中,吸入或呼出的气体总量),分别为:鸟类-904升、哺乳动物-225升、爬行动物-19升。

迷惑龙的想像图根据以上结果,如果迷惑龙的呼吸系统类似爬行动物,其肺容积低于无效腔,它们将无法完全呼出不新鲜的空气,并将污浊的空气吸回肺脏。如果迷惑龙的呼吸系统类似哺乳类,肺容积为225升,无效腔为184升,每次呼吸仅能吸入41升的新鲜空气。所以迷惑龙的呼吸系统可能是现今世界所未知的,或是像鸟类的呼吸系统,有着多个气囊及容许空气流动的肺部。再者,若具有鸟类的呼吸系统,迷惑龙只需要约600升的肺活量;而以哺乳动物的系统来估计,迷惑龙需要2950升的肺活量,已超越所拥有的胸部体积。一只30公吨的迷惑龙,其胸部总体积估计是1700升可以容纳500升四心房的心脏及900升的肺部。而余下的300升则是供其他组织之用。若迷惑龙真的有着鸟类的呼吸系统及爬虫类静止时的代谢速率,它只需每日消耗约262升的水。

若根据不同的呼吸系统来计算迷惑龙的肺容积(单次呼吸中,吸入或呼出的气体总量),分别为:鸟类-904升、哺乳动物-225升、爬行动物-19升。

迷惑龙的想像图根据以上结果,如果迷惑龙的呼吸系统类似爬行动物,其肺容积低于无效腔,它们将无法完全呼出不新鲜的空气,并将污浊的空气吸回肺脏。如果迷惑龙的呼吸系统类似哺乳类,肺容积为225升,无效腔为184升,每次呼吸仅能吸入41升的新鲜空气。所以迷惑龙的呼吸系统可能是现今世界所未知的,或是像鸟类的呼吸系统,有着多个气囊及容许空气流动的肺部。再者,若具有鸟类的呼吸系统,迷惑龙只需要约600升的肺活量;而以哺乳动物的系统来估计,迷惑龙需要2950升的肺活量,已超越所拥有的胸部体积。一只30公吨的迷惑龙,其胸部总体积估计是1700升可以容纳500升四心房的心脏及900升的肺部。而余下的300升则是供其他组织之用。若迷惑龙真的有着鸟类的呼吸系统及爬虫类静止时的代谢速率,它只需每日消耗约262升的水。

现时仍未知迷惑龙要吃多少食物才能满足它的巨大体型。但有可能迷惑龙是不断的进食,只有在让身体体温下降、饮水或除去寄生虫时才会停止。有揣测指出迷惑龙是站立睡觉的。它们可能是以其巨大体型及族群行为去吓阻掠食动物。

尾巴

迷惑龙的尾巴是非常长及尖端细,彷似一条鞭子。在1997年,一项就迷惑龙尾巴的电脑模拟发现,蜥脚下目恐龙的尾巴挥动时,可以发出200分贝以上的声响,可以与大炮发射的音量相比。

来历

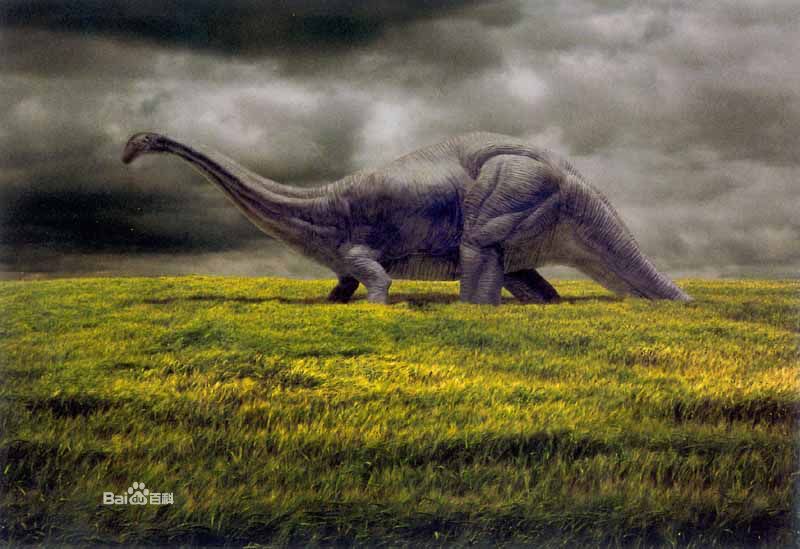

雷龙(Brontosaurus),正式名称迷惑龙(学名Apatosaurus),是蜥脚下目梁龙科下的一个属,生活于侏罗纪的启莫里阶到提通阶之间,约1亿5000万年前。它们是陆地上存在的最大动物之一,身长约26米,体重介于24到32吨。它们的属名在希腊语意为“骗人的蜥蜴”,这是因它的人字形骨很像沧龙。 雷龙

雷龙

雷龙

雷龙雷龙有着长颈、及鞭状尾巴。与身体相比,头部相当小。牙齿成匙状,是草食性恐龙。前肢略短于后肢。它们的颈椎比梁龙较短、较重,而腿部骨头较梁龙的结实、较长,被认为是比梁龙更粗壮的恐龙。在正常的移动时,尾巴会离开地面。雷龙的前肢有一个大指爪,而后肢的前三个脚趾拥有趾爪。

雷龙的化石发现于美国的科罗拉多州、奥克拉荷马州和犹他州,以及怀俄明州的Bone Cabin採石场与Nine Mile採石场。但雷龙的头颅骨是在1975年首次被发现,足足比命名迟了一个世纪。莫里逊组发现的雷龙化石,来自于第2到第6地层带。名字来源迷惑龙可能是所有恐龙中最受宠的一群,曾经广为人知的名字是雷龙(Brontosaurus),今天它失掉这个熟悉的名字,主要因为古生物学家在命名上如此的严谨与吹毛求疵。迷惑龙(Apatosaurus)的得名是因发现一个非常大的恐龙胫骨,令研究者十分迷惑,而于1877年6月命名为Apatosaurus,原意就是“迷惑”的意思。之后,1883年另一群研究者发现几个零碎的恐龙骨骼化石,推测这个恐龙体型巨大,行进时可能如雷声隆隆,故取名雷龙(Brontosaurus)。然而根据后续发现的其它化石说明迷惑龙与雷龙是同一种生物。依据古生物学的命名优先权,迷惑龙命名在先,故取消雷龙的命名,以“迷惑龙”称之。但迷惑龙曾经一度和雷龙混为一谈,现已证明它们其实是两种不同的恐龙。

在一亿四千万年前的北美洲丛林,午后时分,翼龙和始祖鸟在树上歇着,偶尔扇动几下翅膀,林中时而传来几声昆虫的鸣叫。突然,传来“轰”、“轰”的声音,由远而近,越来越响,好像雷声一样沉重。然而,天上除漂浮的朵朵白云外,一碧如洗,毫无变天的迹象。晴天打雷,岂不是咄咄怪事!原来这不是天上的雷声,而是丛林里走出了一只大型蜥脚类恐龙。因其脚步沉重,声音巨大,每踏下一步,就发出一声“轰”响,好似雷鸣一般,所以古生物学家给这种恐龙取了一个形象的名字,叫做雷龙,意思是“打雷的蜥蜴”。

雷龙可能重量达27吨,而大约体长26米,它的脖子8米长,实际上比体躯还长。它的尾巴大约长达9米,它站立到臀部,大约4.5米高。而它身体后半部比肩部高,但当它以后脚跟支撑而站立起来,它真像是高耸入云。它可能生活在平原与森林中,并可能成群结队而行。它可能受到巨龙(megalosaurus)的攻击而为其假想的猎物。

雷龙体躯庞大,四肢粗壮,脚掌宽大,脚趾短粗,前脚上具有1个、后脚上具有3个发达的爪子。雷龙自发现以后,便“身世”不凡,起初人们把它视作最重的恐龙。之后,美国一家石油公司耗费巨资,用它的复原形象作广告,使其普及到了家喻户晓的程度。

其实,当初的雷龙复原像并不是很準确,长脖子的顶端生着圆顶龙似的头骨,这是因为雷龙刚出土时没有头骨,专家们认为它应该张着圆顶龙样子的头骨,所以,工作人员就把圆顶龙的头骨装到了雷龙的骨骼化石上。

后来,完整的雷龙骨骼化石出土了,新一代的恐龙专家们终于弄清楚了雷龙头骨的样子。雷龙的头骨与梁龙的头骨相似,较为低长,侧面看上呈三角形,吻端很低,只有一个鼻孔,且位于头的顶端;口中的牙齿较少,着生在颌骨的前部,牙齿呈棒状,恰似铅笔头。

雷龙及其“姊妹”——梁龙等动物,代表了蜥脚类的另一演化方向,这类动物不仅颈长,而且尾巴更长,尾的末端变细,呈鞭子状。由于它们也是进步的蜥脚类恐龙,脊椎骨上的坑凹构造也相当的发育,就连椎体的内部,都还有孔洞,这是大恐龙适于陆地生活而减轻自重的适应性变化。

这种像山一样的大个子,长着一条长脖子和一个很相称的小脑袋。头小身子大的雷龙,一定要花大量的时间来吃东西,而且还狼吞虎咽。食物从长长的食管一直滑落到胃里,在那儿,这些食物会被它不时吞下的鹅卵石磨碎。雷龙是恐龙中最大的种类之一,有的身长达30米以上,有5层楼那幺高。它们都是食植物的动物。我们在博物馆见到的一些恐龙化石,大多就是这种恐龙。

读书笔记摘抄新闻资讯

读书笔记摘抄新闻资讯